Marseille, Exposition coloniale, avril-novembre 1906

la colonisation : une bonne affaire ?

Daniel LEFEUVRE (2007)

Indiscutablement, les enjeux économiques figurent en bonne place parmi les facteurs qui poussèrent les Européens à se lancer à la conquête du monde, et Jules Ferry professe un lieu commun lorsqu’en 1885 il lance la formule devenue célèbre : «La colonisation est fille de la politique industrielle». Qu’attend la France, qu’espèrent ses industriels, ses négociants et ses épargnants de la possession d’un empire colonial ? L’intérêt économique des colonies doit être examiné sous trois aspects principaux :

- Dans quelle mesure celles-ci ont-elles été un réservoir de matières premières et de produits agricoles ?

- Quels débouchés ont-elles offerts à l’industrie métropolitaine ?

- Quels placements avantageux ont-elles permis ?

un réservoir de matières premières ?

Depuis le milieu du XIXe siècle, les achats de matières premières constituent une part prépondérante des importations françaises (50% en 1885, 59% en 1913, 61% en 1928, 45% en 1953) et le principal facteur du déficit récurrent de la balance commerciale. D’où l’intérêt de la conquête coloniale pour beaucoup : elle permettrait d’apporter à la France les matières premières dont elle est dépourvue ou qu’elle produit en quantité insuffisante, d’offrir des débouchés pour ses productions industrielles et des placements rémunérateurs pour ses capitaux. Mais l’empire a-t-il répondu à ces attentes ?

Des premières décennies de la révolution industrielle jusqu’à l’avènement des décolonisations, l’essentiel des importations françaises de matières premières se concentre sur six à sept produits : la houille, le coton, la laine, la soie, les oléagineux, le bois, puis, à partir de la Première Guerre mondiale, le pétrole.

Les colonies ont-elles permis de pallier ces pénuries ? S’agissant de la houille, la réponse est négative. Certes, de très riches gisements sont exploités au Tonkin, mais leur commercialisation se fait en Asie et la France continue de se fournir en Europe, auprès de la Grande-Bretagne, de la Belgique et de l’Allemagne. Que la société des charbonnages du Tonkin ait été une excellente affaire pour ses actionnaires est indiscutable, mais croire que la domination coloniale sur cette région ait allégué la contrainte énergétique de la France est un leurre.

En 1830, l’espoir de transformer l’Algérie en un immense champ de coton n’est pas absent des motivations de la conquête coloniale, et lorsque, deux ans plus tard, le débat fait rage pour savoir s’il faut étendre les premières conquêtes françaises à tout le territoire de l’ancienne Régence, la possibilité de produire sur place cette matière première que la France importe à grand frais est au cœur des débats. Mais, malgré bien des tentatives, en Algérie d’abord puis en Afrique subsaharienne - en particulier avec l’aménagement des boucles du Niger -, jamais les colonies n’ont livré plus de 18% du coton transformé en France, encore reste-t-il à examiner à quel prix. Le constat est encore plus amer pour les autres fibres textiles : pour la laine comme pour la soie, l’apport colonial a été nul ou presque.

Certes, l’empire devient, dès la fin du XIXe siècle, un réservoir important de produits pour la métropole. Le détail de ses livraisons montre qu’à l’exception des phosphates, du caoutchouc et du bois, elles portent essentiellement sur des produits agricoles : arachides, cacao, café, riz, sucre de canne et vins.

La question qui se pose alors est de savoir si la domination coloniale offrait un avantage particulier. Elle mérite d’être examinée sous trois angles :

- la rareté des produits concernés,

- la sécurité de l’approvisionnement

À nouveau, la réponse est chaque fois négative. Si elle l’avait voulu, la France aurait pu se fournir en arachides dans les Indes anglaises, en café au Brésil ou en Gold Coast, en sucre au Brésil ou à Cuba, en cacao en Gold Coast, en caoutchouc en Malaisie, et en phosphates aux Etats-Unis. Quant aux vins que l’Algérie et la Tunisie écoulaient, entièrement ou presque, en France, sauf pendant les années 1875-1890, ils n’étaient en rien indispensables à l’économie métropolitaine, l’Italie, l’Espagne, le Portugal pouvant livrer des produits similaires.

Ainsi, et contrairement aux espoirs des «colonistes», il n’y a jamais eu de complémentarité entre les besoins essentiels de l’industrie française et les importations en provenance des colonies, à l’exception des arachides, du phosphate et du caoutchouc.

L’expérience de la Première Guerre mondiale a, par ailleurs, montré que la France ne tirait, sur le plan commercial, aucun avantage stratégique à posséder un empire colonial. Malgré les très fortes contraintes imposées aux populations colonisées, qui ont entraîné nombre de disettes, voire de famines, les importations en provenance des colonies n’ont eu qu’un caractère marginal par rapport aux livraisons des Alliés ou des pays neutres et ont, de surcroît, fortement chuté, faute de navires en nombre suffisant, par rapport à l’avant-guerre.

Enfin, contrairement à bien des idées reçues, les productions coloniales n’ont jamais été achetées à vils prix. En 1961, une étude réalisée par le ministère des Finances pour évaluer les conséquences économiques et financières de l’indépendance de l’Algérie estime que le lien colonial eut «pour conséquence de faire payer par la France la plupart des exportations algériennes à des prix de soutien sensiblement supérieurs aux cours mondiaux» ; un surprix évalué à 68%.

Et ce qui est vrai pour l’Algérie l’est pour toutes les productions de l’empire : les bananes étaient payées 20% au-dessus des cours mondiaux, les oléagineux 32%, le caoutchouc 13%. Si le commerce des phosphates d’Afrique du Nord ne bénéficia d’aucun tarif privilégié, leur exploitation, en revanche, fut l’objet de nombreuses subventions (pour le transport et la manipulation en particulier) correspondant à une ristourne de 40% du prix du produit. Le pétrole algérien, découvert en 1956, n’échappa pas à cette règle.

Comme réservoir de produits, le principal élément positif de la domination coloniale a donc été de permettre à la France de régler ses achats en francs et d’économiser ainsi de précieuses devises.

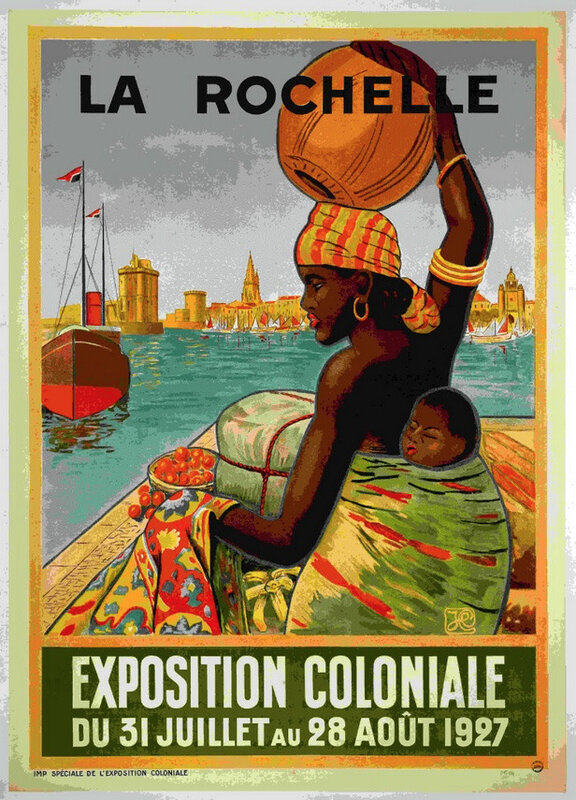

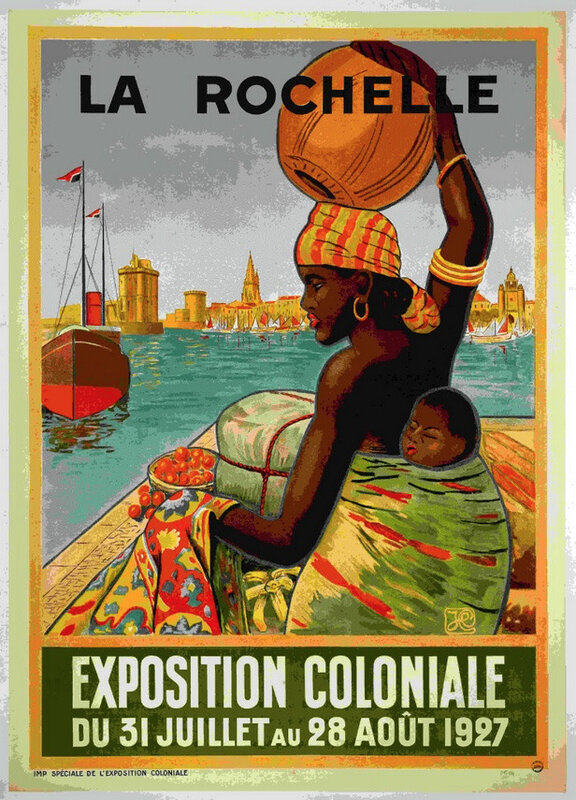

La Rochelle, Exposition coloniale, 1927

un client privilégié ?

Mais l’empire a été également, et tout précocement, un client privilégié, puisque sa part dans les exportations françaises est passée, entre 1913 et 1953, de 13,73% à 37%. De plus, face aux vicissitudes des marchés étrangers, le débouché colonial a joué un rôle stabilisateur : de 1880 à 1958, les exportations vers l’empire ont progressé, en francs constants, au rythme annuel moyen de 3,8%, alors que les ventes à destination de l’étranger ne s’accroissaient que de 1%.

Pendant la grande dépression des années 1930, la stabilité des exportations vers l’empire a également permis de compenser, mais pour parti seulement, l’effondrement des ventes à l’étranger. Le raisonnement en pourcentage ne doit pas, ici, tromper : si la part de l’empire dans les exportations est passée de 13% en 1928 à 27% en 1938, il ne faut pas y voir une croissance réelle des ventes, qui tendent plutôt à stagner, mais la conséquence de l’effondrement de celles destinées à l’étranger. Tous les secteurs d’activité, au demeurant, n’ont pas tiré parti de ce repli impérial d la même manière.

Pour certains l’empire a bien constitué une planche de salut face à la fermeture des débouchés étrangers. Ainsi, de 37 000 tonnes en 1928, les exportations de tissus de coton vers l’étranger s’effondrent-elles à 4 000 tonnes en 1938, tandis que celles à destination des colonies s’élèvent de 36 000 à 43 500 tonnes. Les tissus de soie ne bénéficient pas d’une telle aubaine. Certes, la part de l’empire, marginale en 1928, représente 18% des exportations en 1938. Mais, alors que la valeur des expéditions en direction de la Grande-Bretagne recule de 1 280 millions de francs en 1928 à 300 millions de francs dix ans plus tard, les ventes aux colonies n’atteignent pas, en 1938, 180 millions de francs.

Enfin, contrairement à une idée reçue, si le marché colonial a bien été un marché protégé, cette protection était loin d’être absolue. En 1938, à l’heure de «l’autarcie» triomphante, le tiers des tissus de coton, la moitié des machines et des automobiles importées par les colonies sont de provenance étrangère.

Compagnon des mauvais jours, le débouché colonial paraît conserver ce rôle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : en 1952, il absorbe 42,2% des exportations totales de la France (27,4% en 1938). En outre, le solde positif de la balance commerciale de la France avec la zone franc (240 milliards de francs en 1952) comble une partie du déficit des échanges avec l’étranger (410 milliards). Qui se soucie alors de savoir que cet excédent est en réalité financé par des transferts massifs de capitaux publics qui permettent aux territoires d’outre-mer d’équilibrer leur balance des paiements avec la métropole ?

À partir de 1952, le débouché colonial décroche inexorablement. Certes, il continue de s’accroître (plus 55,7% en francs courants entre 1952 et 1961) mais à un rythme bien moins soutenu que celui des marchés étrangers qui augmentent dans le même temps de 218%. Cet essoufflement affecte tous les secteurs d’activité.

L’empire, désormais, est devenu la béquille des branches d’activités incapables d’affronter la concurrence internationale et l’un des facteurs qui entravent la modernisation de l’économie française. Les secteurs dynamiques de l’économie ont, avant l’indépendance des territoires coloniaux, engagé avec succès la reconversion géographique de leurs échanges, si bien que les indépendances de l’Indochine, du Maroc et de la Tunisie, puis de l’Algérie, n’affectent pas la croissance globale des exportations françaises qui augmentent de 33% entre 1952 et 1957, et de 111% entre 1957 et 1963.

Preuve que si le capitalisme français s’est appuyé, de façon sectorielle ou ponctuelle, sur le débouché colonial, ce dernier ne lui était pas indispensable.

Les ventes aux colonies se font, généralement, à des cours supérieurs à ceux pratiqués à la «grande exportation». En 1938, le quintal de produit chimique est vendu 146 francs à l’étranger et 195 francs dans l’empire, les outils respectivement 288 et 390 francs.

En 1956, la balance nette des échanges entre la métropole et les colonies, du fait des surprix acquittés par ces dernières, dégage un solde de 273 millions de francs. Si certaines entreprises bénéficient de cette véritable aubaine, il faut rappeler que, pour une part croissante, les achats des colonies reposent sur des transferts de capitaux publics de métropole, comme le constate l’ancien directeur du Trésor, François Bloch-Lainé, dans son livre La Zone franc, publié cette année-là :

- «Le système du pacte colonial, si critiqué depuis la guerre, s’est presque renversé au bénéfice des pays d’outre-mer. Désormais, ceux-ci importent beaucoup plus en provenance de la métropole qu’ils n’exportent vers elle. La différence […] est compensée par des transferts de capitaux, pour la plupart publics, qui sont effectués dans le sens métropole/outre-mer. [… Tout se passe comme si la France fournissait les francs métropolitains qui permettent à ses correspondants d’avoir une balance profondément déséquilibrée : ainsi s’opère, aux frais de la métropole, le développement économique de tous les pays d’outre-mer, sans exception».

des placements avantageux ?

Un dernier aspect reste à examiner : les colonies ont-elles constitué un lieu privilégié et particulièrement rémunérateur pour les investisseurs ? Avec près de deux milliards de francs d’investissement direct à la veille de la Première Guerre mondiale, l’empire colonial se classe déjà au tout premier rang parmi les lieux de l’investissement privé, derrière l’Amérique latine et la Russie, mais à égalité avec l’Espagne et loin devant l’empire Ottoman. En outre, les taux de profit des sociétés coloniales se révèlent supérieurs à ceux des sociétés exerçant leur activité en métropole ou à l’étranger.

Les années 1920 prolongent cette tendance : entre créations de nouvelles sociétés et appels de celles déjà existantes, ce sont 6 746,2 millions de francs qui sont placés dans l’empire, entre 1919 et 1929, soit 67,5% du total de l’investissement direct extérieur français de cette décennie. Quant aux profits, s’ils fléchissent légèrement, ils restent cependant à des niveaux élevés.

Il serait pourtant erroné de mesurer la rentabilité de l’investissement colonial à l’aune de ces seules données.

En effet, ce qui caractérise le placement de capitaux dans les colonies, c’est l’importance des risques encourus : sur les 469 sociétés coloniales étudiées par Jacques Marseille, 182, soit 38%, ont rapidement cessé d’exister, en particulier dans le secteur minier (53%), les sociétés agricoles et les plantations (46%), engloutissant ainsi les économies de nombreux épargnants. Cependant, si, au cours de la dépression économique des années 1930, nombre de petites entreprises coloniales disparaissent, les plus importantes parviennent à subsister et même à prospérer, à l’exception toutefois des sociétés minières et des sociétés commerciales affectées par l’effondrement des cours et/ou des ventes des matières premières.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le contraste est saisissant entre le dynamisme de la croissance métropolitaine et le déclin des affaires coloniales, malgré la poussée de l’investissement public.

Le rendement des capitaux investis dans l’empire s’effondre, alors même que l’État ne ménage pas ses efforts, sous forme d’aides directes ou par de multiples dégrèvements fiscaux pour encourager l’engagement outre-mer. Parallèlement au processus de décolonisation, et même, très souvent, le précédant, on assiste donc à un désengagement massif de l’investissement privé dans les colonies. Toutefois, au moins en Algérie, ce désengagement n’est pas généralisé : préparant l’indépendance prochaine, un certain nombre d’industriels, massivement soutenus par les pouvoirs publics - notamment dans le cadre du plan de Constantine - implantant des filiales dans le pays pour ne pas perdre totalement ce marché.

Si l’on suit le grand économiste et historien de l’économie Paul Bairoch, il n’est pas exclu que l’entreprise coloniale ait nui au développement économique de la France, plus qu’il ne l’aurait favorisé.

Et, comme pour les Pays-Bas qui ont connu une accélération de leur croissance après la disparition de leurs territoires ultramarins, la perte - si tant est que le mot soit approprié - de l’empire ne s’est pas accompagné des convulsions économiques et sociales annoncées par certains. Bien au contraire, elle a entraîné une accélération de la croissance. En queue de peloton des pays de l’OCDE jusqu’en 1962, la France en rejoint la tête après cette date, qui correspond, on le sait, à l’indépendance de l’Algérie…

Daniel Lefeuvre, notice «Une bonne affaire ?»,

in Dictionnaire de la France coloniale,

dir. Jean-Pierre Rioux,

Flammarion, 2007, p. 483-490.

articles traitant du même sujet

Foire de Bordeaux, 1923

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)