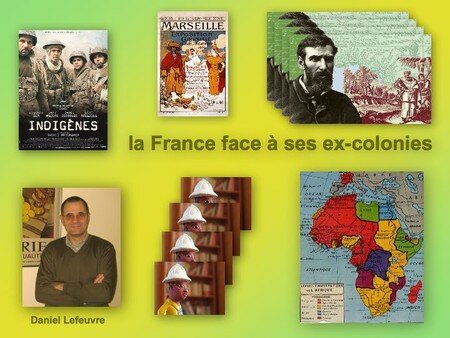

la France face à ses ex-colonies (forum avec Daniel Lefeuvre)

Après la sortie du film "Indigènes",

la France face à ses ex-colonies

un forum avec Daniel LEFEUVRE

NouvelObs.com - mercredi 25 octobre 2006

de 09h50 à 11h45

avec Daniel Lefeuvre, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris VIII - Saint-Denis, auteur de Pour en finir avec la repentance coloniale (Flammarion, sept. 2006)

Question de : qsfdqs

La guerre en Côte d'Ivoire est-elle plus ou moins pilotée par la France ? Quels sont les enjeux de cette guerre pour la France ?

Réponse : Je ne suis spécialiste ni des relations internationales, ni de la politique étrangère de la France, ni de la politique ivoirienne. Mais, ce qui m'apparaît dans cette crise, c'est qu'elle conduit à la liquidation des intérêts français - et même de la présence française - dans ce pays. Je ne vois donc pas ce que la France gagnerait à entretenir une crise qui dessert ses intérêts et nuit à ses ressortissants installés sur place.

Question de : juba

bonjour un simple merci de la nation pour les indigènes qui ont fait la guerre pendant que l'armée des Francaise était dans les camps de prisonniers (mon grand-père a fait la guerre de 39-40 et ensuite celle de 1942 à 1945). À propos avez-vous entendu parler de la bataille des ponts de la Loire de juin 1940 ? Mon aieul qui était spahi a combattu avec l'énergie du désespoir pendant que les bons soldats metropolitains fuyaient comme des lapins ; certains n'ont même pas tiré une cartouche ! Mon grand-père, de cavalier est devenu artilleur parce que les Francais qui devaient couvrir les indigènes en première ligne qui résistaient face aux Allemands avaient fuit. Résultat : de très grosses pertes pour les Algériens : vraiment l'armée francaise en 40, elle était belle !

Réponse : Vous avez raison de rappeler ce que la France doit à ses combattants venus des colonies, non seulement au cours des années 1943-1945, mais également lors de la première bataille de France, en 1940. Il n'est pas juste, cependant, d´opposer le courage des uns - les "indigènes" - à la lâcheté des autres - les "métropolitains". Contrairement à un état-major gagné par le défaitisme dès les premiers jours des combats, la plupart des soldats et des officiers subalternes ont fait face avec courage et détermination. Ils n'ont pas fuit comme des lapins, mais se sont battus, l'ampleur des pertes qu´ils ont subies comme les pertes qu´ils ont infligées aux troupes allemandes témoignent de ce comportement exemplaire.

Question de : paul

Bonjour, Pourquoi accuser les occidentaux d'être les principaux responsables de l'esclavage ? Les Arabes sont les principaux responsables de l'esclavage. 40% de l'esclavage concerne les pays arabes (17 millions d´esclaves) 30% les pays africains (traite interafricaine 14 millions) 26% pour les pays occidentaux (11 millions). (Olivier Pétré-Grenouilleau : "Quelques vérités gênantes sur la traite des Noirs"). Il faut ajouter la traite des blancs. Par exemple Cervantes est resté esclave 8 ans en Algérie et la Grande Mosquée de Cordoue (lorsque cette ville d'Espagne était occupée par les Arabes au Xe siècle) a été construite par des esclaves blancs. L'esclavage se poursuit aujourd'hui avec 800 000 esclaves au Niger (lexpress.fr)

Réponse : Je partage totalement l'analyse d'Olivier Pétré-Grenouilleau qui a rappelé que la traite négrière européenne s'était greffée sur des courants antérieurs (internes à l'Afrique noire et traite arabe) et qui se sont prolongés bien longtemps après l'interdiction de la traite puis de l'esclavage décidée par les puissances européennes. Et vous avez pleinement raison de rappeler qu'aujourd'hui encore cette pratique scandaleuse n'a pas disparu. On pourrait d'ailleurs ajouter que, dès le début des années 1840, dans les parties du territoire algérien qu'elle contrôle, la France s´est attachée à interdire l'acheminement et la vente publique d'esclaves ainsi que la possession et le commerce d'esclaves - du moins aux Européens et aux Juifs. Après 1848, la France s'est efforcée, avec plus ou moins de rigueur et de succès, compte tenu du poids des traditions locales, d'interdire l'esclavage dans ses colonies.

Autrement dit, à partir des années 1840, la colonisation a été l'une des voies qui a contribué à lutter contre l'esclavagisme. Pourquoi ne s'intéresser qu´à la traite européenne ? La réponse n'est pas d'ordre historique : depuis des décennies les historiens ont fait leur travail comme la somme publiée par O. Pétré-Grenouilleau l´atteste. La réponse est d'ordre politique. Il s´agit pour certains d'assigner les Noirs de France dans une identité de "descendants d'esclaves". On construit donc, de manière artificielle une "mémoire victimaire" : - se dire "descendants d'esclave, c'est-à-dire choisir dans son ascendance est un choix ; - tandis qu'il est par ailleurs évident que parmi les Africains de France, certains descendent de peuples qui ont pratiqué l'esclavagisme ou participé aux traites -négrières.

Au total, l'objectif de cette campagne est, en premier lieu, de justifier l'existence d'une créance - morale et matérielle - que la République aurait à l'égard de ces "descendants" d'esclaves. En second lieu, elle vise à expliquer que le racisme dont des Noirs - comme les Arabes - sont aujourd'hui souvent victimes - discrimination à l'embauche, au logement... - trouverait ses origines et son explication dans une pseudo "fracture coloniale" que la France serait incapable de réduire. Ainsi, on évacue la dimension sociale de ces manifestations : importance du chômage qui frappe toutes les couches populaires ; absence d'une politique ambitieuse du logement social ; relégation des couches populaires, etc.

Question de : paul

Bonjour, La Corée a été colonisée par le Japon : la colonisation la plus brutale de l'histoire. 2 millions de Coréens ont connu l'esclavage. Puis ce fut la guerre de Corée avec 2 millions de morts. En 1960 la Corée du Sud avait le même PNB par habitant que les pays d'Afrique. Pourquoi la Corée du Sud est-elle une grande puissance malgré l'état de guerre avec la Corée du Nord alors que les pays d'Afrique sont toujours aussi pauvres?

Réponse : De nombreux facteurs expliquent le destin divergent de la Corée et des pays africains. Au début des années 1960, les conjoncturistes pariaient plus volontiers sur l'Afrique que sur l'Asie. Le continent noir disposait d'importantes ressources naturelles, d'une faible densité de population, alors que la Corée, privée des premières était perçue comme surpeuplée. C'est cette dernière, pourtant, qui a réussi son décollage et son développement, alors que l'Afrique, dont il ne faut pas nier les dynamismes, est à la peine. Pourquoi ? Quelques pistes : - on pourra certes évoquer l'importance des investissements étrangers (japonais et américains) - mais il faut souligner aussi que la Corée du Sud est l'un des pays au monde qui a fourni le plus gros effort d'investissement dans le secteur de l'éducation et de la formation - le niveau très élevé de productivité de la main-d'oeuvre locale, reposant sur un haut niveau de formation et de compétence. - le choix de l'ouverture internationale et du développement à partir des industries légères (textiles) relayées, ensuite, par le développement des industries lourdes ou mécaniques.

Question de : sdfqs

Finir avec la repentance coloniale ? OUI mais d´abord faudrait qu'elle ait commencé ! La colonisation a été totalement passée sous silence et justice sera rendue qd elle prendra toute la place qu´elle doit occuper au même titre que les autres thèmes de l'histoire de France ! Qu'en pensez-vous ?

Réponse : Contrairement à ce que vous avancez, la colonisation n´a pas été "totalement passée sous silence". Cette histoire est étudiée depuis le XIXe siècle, y compris de manière critique (je vous renvoie au très beau livre d´un des plus grands historiens de l´Algérie coloniale, Charles-Robert AGERON : L'Anticolonisalisme en France de 1871 à 1914, PUF, dossier Clio, 1971). Même de manière insuffisante, elle a pris place dans les programmes scolaires au collège et au lycée. Elle est fortement présente à l'Université. Des revues "grand public" comme L'Histoire ou Historia lui ont consacré de très nombreux articles, voire des numéros spéciaux. De nombreuses oeuvres de fiction (romans, films,... en ont traité. Il n´y a donc eu ni silence ni, encore moins, complot du silence autour du passé colonial de la France. Quant à se "repentir", de ce passé, cela n'a aucun sens. L'histoire est faite pour connaître et comprendre, pas pour juger ni engager une démarche pénitentielle.

Question de : aezer

Finir la repentance ne veut pas dire ne pas reconnaitre ses torts et travers, mais surtout accorder à la colonisation toute la place qu'elle a dans notre histoire et laisser place à la justice. Et que proposez-vous à ce sujet

Réponse : Sur le premier volet de votre question, je redis à nouveau, que "reconnaître ses torts" n'a, historiquement, aucun sens. À quoi se réfère "ses" torts ? Les torts de qui ? On ne juge pas le passé, on s'attache à le connaître et à le comprendre. "Laisser place à la justice" ? Pour juger qui ? Selon quelle procédure ? Juger les esclavagistes du XVIIe ou du XVIIIe siècle ? Juger Pélissier ou Saint-Arnaud pour les enfumades qu'ils ont perpétrés lors de la conquête de l'Algérie ? Je pense que cela les indiffère.

Ce qui me semble grave, dans cette demande de justice c'est d'abord qu'elle tend à se substituer à la demande de connaissance, de savoir. C'est d'autre part qu'elle tend à substituer à la complexité des faits, à leur évolution, une vision manichéenne où s'opposeraient les bons et et les méchants, le bien et le mal, les victimes et les bourreaux. Dès lors, c'est qu'on puisse exiger des historiens qu'ils se conforment à cette façon d'appréhender le passé et que leurs travaux ne disent plus le "vrai", mais le bien, ou plus exactement ce que la société ou la justice considèrent, à un moment donné, comme ce qu'il convient de dire. Pour prolonger cette discussion, je vous renvoie aux articles que deux grands historiens - par ailleurs anticolonialistes de la première heure - Madeleine Rébérioux et Pierre Vidal-Naquet, ont publié à propos de la loi Gayssot et plus généralement des qualifications juridiques du passé.

Question de : Internaute

Le film fait l'impasse sur la présence de soldats noirs dans les troupes coloniales. On les plaçait sur l'avant du front moins pour leur valeur militaire que pour leur effet destabilisateur sur le moral d'en face, où leur réputation de pratiquer des mutilations cruelles sur les prisonniers répandait la terreur

Réponse : Je pense que vous faites allusion au film Indigènes. Une première remarque, les soldats noirs ne sont pas absents du film, on les voit participer à la campagne d'Italie puis à celle de France, jusqu'à l'arrivée dans les Vosges. S'ils disparaissent du film à ce moment, c'est que la campagne des Vosges commence à l'hiver 1944 et que, expérience de la Première Guerre mondiale aidant, l'état-major retire du front ces soldats mal préparés à affronter les hivers rigoureux (c´est ce qu'on appelait, lors de la Première Guerre, l'hivernage).

Il n'est pas exact d´affirmer que ces soldats ont été systématiquement placés aux premiers rangs lors des assauts. Là encore, l'expérience des premiers mois de la Grande Guerre a convaincu l'état-major que l'efficacité de ces combattants imposait d'intégrer leurs régiments dans des unités où ils côtoyaient des combattants métropolitains ou d'Afrique du Nord. On ne trouve pas, d'ailleurs, ni lors de la Première Guerre mondiale ni lors de la Seconde, de sur-mortalité parmi ses soldats. S'ils avaient été engagés les premiers, leurs pertes auraient été supérieures à celles des autres combattants, et, je le répète, ce n´est pas le cas. Enfin, concernant la réputation de cruauté ou de sauvagerie des soldats noirs, c'est une légende forgée lors de la Première Guerre par la propagande allemande (la Honte noire) et qui a justifié, lors de la Sesconde Guerre mondiale les crimes de guerre perpétrés par les armées allemandes contre nombre d'entre eux, après qu'ils se soient rendus, et le traitement souvent inhumain qui leur a été réservé dans les camps de prisonniers. Pour plus de détail sur les soldats africains pendant la Première Guerre mondiale : Marc Michel, L'Appel à l'Afrique (rééd. Karthala, 2005).

Question de : dfsdfsdf

Apres le vote sur le génocide arménien à quand le vote de la loi sur la pénalisation liée à la colonisation qui concerne énormément notre pays !

Réponse : J'espère que l'Assemblée nationale reviendra sur le vote de cette nouvelle loi mémorielle et, il est permis de rêver, qu'elle aura même le courage d´abroger TOUTES les lois de ce type : la loi Gayssot et la loi Taubira.

Question de : kiki

J'ai lu une excellente chronique sur les émeutes de l'année dernière, signée par le grand écrivain Gabriel Matzneff. Lui-même fils d'immigrés, Matzneff rappelle que le fait d'être d'origine étrangère ne l'a pas empêché d'aimer La Fontaine et Alexandre Dumas, Marcel Carné et de Jean Renoir, le Louvre et le Palais de la Découverte. Il se pose une question :

-

"pourquoi, contrairement aux adolescents d'origine italienne, ou russe, ou arménienne, ou grecque (pour ne rien dire des émigrations plus récentes, l'espagnole, la portugaise, l'asiatique), ces garçons d'origine africaine traînent-ils toute la journée, ne s'intéressent-ils à rien, s'ennuient-ils, semblent-ils n'avoir aucune curiosité intellectuelle, aucune soif d'apprendre, de s'instruire, de lire de beaux livres ?

" (source : matzneff.com) Qu'avez-vous à lui répondre ?

Réponse : Les raccourcis sont toujours dangereux. L'intégration dans la société - et la culture - françaises des immigrés venus d'Europe s'est réalisée beaucoup plus difficilement et beaucoup plus lentement qu'on ne l'imagine aujourd´hui. Inversement, et enseignant à l'Université Paris VIII, à Saint-Denis (dans le 93), je constate que parmi les étudiants de cette université, beaucoup sont d'origine africaine et que, malgré des conditions sociales souvent défavorables - un très grand nombre travaille parallèlement à leurs études - ils manifestent une volonté de réussir tout à fait remarquable.

Ce qui m'inquiète beaucoup plus c'est qu'on a privé l'école d'une bonne partie des outils qui en faisait un formidable instrument d'intégration et de promotion culturelles et sociales. Ainsi, le nombre d'heures d'enseignement du français a-t-il été considérablement réduit au cours de ces trente dernières années. L'enseignement de l'histoire et de la géographie, des langues vivantes a été également réduit, tandis qu'on a pratiquement fait disparaître des établissement des quartiers populaires l'enseignement du latin et du grec. Bref, par mépris ou bêtise, on a estimé que les jeunes de ces quartiers, quelle que soit leur origine, étaient incapables d'accéder à la culture dite - non sans mépris - "classique". Bref, l'école a été transformée en bonne part, et malgré les enseignants, en lieu de vie ou en lieu d'occupation, mais, de moins en moins en lieu d'apprentissage. Tous les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir depuis le début des années 1970 sont responsables de cette politique qu'il conviendrait d'inverser radicalement.

Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont fait l'amitié de poser des questions. Le temps qui m'était imparti ne m'a permis de répondre à tous. Mais je propose de prolonger ce débat sur mon blog et sur celui de l'association Études Coloniales.

source

(orthographe des questionneurs corrigée)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F98%2F113362%2F7169458_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F97%2F113362%2F134487132_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F78%2F113362%2F134071052_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F19%2F113362%2F133839148_o.png)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)