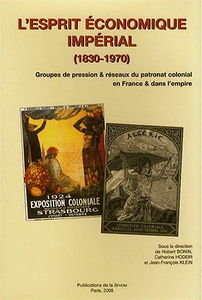

au sujet du livre

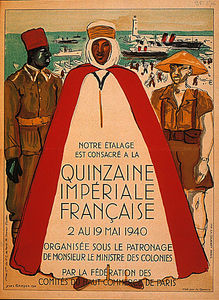

L’esprit économique impérial (1830-1970)

Groupes de pression et réseaux du patronat colonial

en France et dans l’empire

notes de lecture d’un amateur

Jean-Pierre RENAUD

Un gros pavé d’histoire ultramarine savante (plus de 800 pages). Je dirais  volontiers que cet ouvrage tient au corps, s’il ne s’agissait de décrire et d’apprécier l’esprit économique impérial.

volontiers que cet ouvrage tient au corps, s’il ne s’agissait de décrire et d’apprécier l’esprit économique impérial.

Par la grande qualité de ce travail, son foisonnement d’informations historiques, comme le montre la récapitulation des titres et des dates qui suit, le livre s’inscrit dans l’histoire et échappe heureusement aux deux travers de l’idéologie historique ou de l’anachronisme auxquels cèdent quelquefois certaines écoles modernes de pensée.

Avouons toutefois que cette somme historique ne se lit pas comme un roman d’aventures, même s’il m’est arrivé d’y trouver quelquefois l’écho de mes propres aventures intellectuelles, professionnelles ou historiques.

J’avais fréquenté le Michel de la mission Bonvalot de Bonchamps vers la mission du commandant Marchand à Fachoda, en 1898, mais j’ignorais tout du Michel-Côte de Djibouti. Professionnellement, j’ai longtemps pratiqué la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, mais je ne connaissais rien de son passé colonial, notamment franco-allemand, avant la Deuxième Guerre mondiale.

J’ai été très intéressé par les développements relatifs au développement du capitalisme algérien en Tunisie, en relation avec les questions que pose le développement d’un impérialisme local, thème sur lequel nous reviendrons plus loin.

Également par la description de l’action des Instituts coloniaux de province, acteurs plutôt modestes de la propagande coloniale. Une sorte de clubs anglais ?

Enfin, en relation avec mes recherches personnelles sur la conquête du Haut Sénégal (devenu Soudan en 1886), le rôle de la maison coloniale Maurel Prom dans le départ (ou limogeage), en 1881, du gouverneur Brière de l’Isle. Je n’avais pas trouvé moi-même cette explication dans les archives consultées. Et plus généralement au cours de la période 1880-1914, la période de conquête, la description des interférences de pouvoir entre l’administration coloniale du Sénégal et le capitalisme bordelais.

Huile (coprah), Madagascar, 1947/1958 - source

L’ouvrage décrit les réseaux d’influence du patronat sur quatre plans.

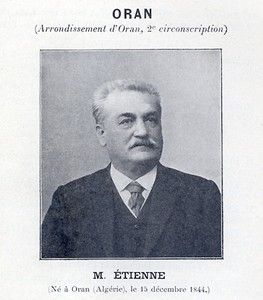

- au cœur du système politique : L’esprit impérial français confronté à la première industrialisation (Restauration-1815-1830) – Deux façons de concevoir et d’appliquer la politique coloniale ? le Prince Napoléon et le ministre Chasseloup-Laubat (1858-1860) - La Chine dans la stratégie impériale : le rôle du Quai d’Orsay et de ses agents(1840-1914) – Réseaux politiques et réseaux d’affaires : le cas d’Étienne et d’Arenberg (1880-1914) – La doctrine africaine de Paul Leroy-Beaulieu : essai d’analyse thématique 1870-1916) – Jonnart et le parti colonial : économie et politique (1870-1914) - L’empire des économistes : l’enseignement de l’économie coloniale sous la 3ème République - Le missionnaire et l’entrepreneur dans les colonies françaises (XIXe et XXe siècles) – Groupes de pression coloniaux et réseaux administratifs face aux usages et à la valeur de la piastre indochinoise (1945-1954) - Le patronat français et la guerre d’Indochine (1945-1954).

- sur les places régionales en France métropolitaine : Les Instituts coloniaux de province, une action efficace ? (1893-1940) - Maurel Prom à Bordeaux (jusqu’en 1914) - La construction d’un système socio-mental impérial à Bordeaux (1890-1950) - Le patronat marseillais (1931-1939) - Marseille colonial : quels choix, quels mythes ? quelles réalités ? - La Chambre de Commerce de Toulon et l’Algérie (1827-1848) - Le patronat du Nord et la question coloniale (XXe siècle) - Une culture impériale consulaire ? L’exemple de la Chambre de Commerce de Lyon ? (1830-1920) - Doctrines et pratiques du patronat colonial havrais (3ème et 4ème République) - La culture impériale du patronat textile mulhousien (1830-1961).

- au cœur de la place marchande et financière parisienne : Un esprit colonial parisien.? La Chambre de Commerce de Paris et la formation de l’empire français (1880-1914) – Les réseaux d’influence de la banque Rothschild : l’exemple de la société Le Nickel en Nouvelle Calédonie (1880-1914) - Les réseaux bancaires impériaux parisiens et l’empire : comment mesurer la capacité d’influence des «banquiers impériaux» (3ème et 4ème République) – La sidérurgie, le Comité des Forges et l’empire colonial, mythes et réalités (3ème République) - Les relations patronales franco-allemandes à propos de l’empire colonial dans les années 1930 – Les réseaux d’influence des groupes pétroliers français en Afrique subsaharienne (5ème République).

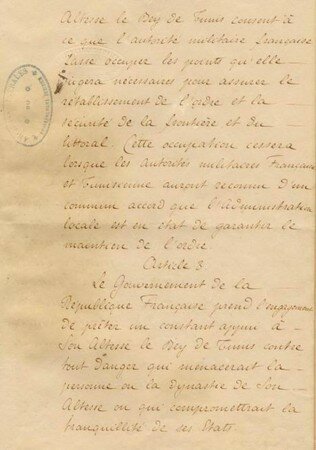

- sur les places d’outre-mer : Charles Michel-Côte et la construction de l’espace économique de Djibouti-Ville durant la première moitié du XXe siècle – Groupes de pression et déploiement économique en Tunisie (1863-1914) - Jouer Maroc, jouer Tunisie ? Le grand patronat colonial entre pari et réalisme (1945-1956) - Les réseaux patronaux français en Indochine (1918-1928) - Les réseaux d’affaires en Egypte : patronat européen, minorités locales et notables égyptiens dans la réforme et l’industrialisation durant l’entre-deux guerres (1918-1939) - Le patronat français des travaux publics et les réseaux ferroviaires dans l’empire français : l’exemple du chemin de fer du Yunnan (1898-1913) – L’obstacle et le paradoxe : le destin contrarié de l’industrie sucrière de La Réunion au XIXe et XXe siècles - Les Chambres de Commerce du Tonkin (1884-1894). Sociabilité culturelle ou mission économique ? – Les organisations de planteurs de caoutchouc indochinois et l’État du début du XXe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale - Le particularisme des milieux d’affaires cochinchinois (1860-1910) : comment intégrer un comptoir asiatique à un empire colonial protégé.

L’introduction marque l’ambition des recherches d’une école française d’histoire ultramarine ragaillardie… renouveler l’histoire de l’impérialisme ultramarin… faire l’histoire des réseaux d’influence et préciser la capacité d’influence de ces groupes de représentation d’intérêts au sein de l’appareil économique d’État, au sein de l’appareil politique et administratif… avec in fine une reconsidération de nombre d’idées reçues sur l’histoire de chaque place marchande et/ou portuaire et sur l’histoire de chaque profession - que l’on pense au chapitre sur les Maîtres de forge par exemple…

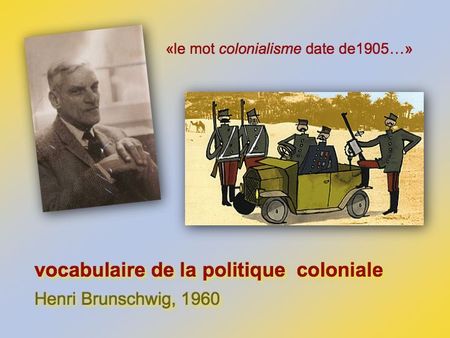

Est-ce que l’on n’a pas prêté aux milieux d’affaires trop d’influence sur la politique coloniale… Est-ce que la toute puissance des milieux d’affaires au cœur des enjeux de l’empire n’a pas été tout simplement un mythe ? Cela inciterait à revenir au vieux débat lancé dès 1961 par Henri Brunschwig ?

Impact réel de leur influence ? Reconsidération des idées reçues ? L’introduction met l’accent sur le rôle des Chambres de Commerce et marque une certaine hésitation quant à l’existence ou non d’un système socio-économique qui aurait existé.

Usine de jute. Le jute est une plante herbacée originaire du Bengale, cultivée pour

ses fibres longues, soyeuses, et solides.

Chandernagor, établissements français dans l'Inde, 1930/1954 - source

Les enjeux historiques de ces recherches portant sur une période qui dépasse le siècle et sur un champ géographique d’au moins trois continents, sont donc considérables. Ils soulèvent aussitôt des questions importantes de méthode quant à la chronologie retenue et à la représentativité des objets de recherche. Citons un exemple de la méthodologie chronologique, celui de la piastre, traité avec la guerre d’Indochine dans la partie consacrée à l’examen des réseaux d’influence au cœur du système politique : trois contributions sur sept brossent des portraits excellents d’hommes qui ont écrit une partie de l’histoire coloniale des débuts de la Troisième République. Donc un trou béant entre 1914 et 1945 !

Mais il était sans doute difficile, sinon impossible, de faire autrement, compte tenu de la grande ambition de ce projet, et de trouver les chercheurs nécessaires pour le soutenir intégralement. D’autant plus que les chercheurs universitaires sont très attachés à leur liberté de recherche.

Il n’est pas certain par ailleurs que ces lacunes inévitables modifient fondamentalement le sens des conclusions de ces recherches, tant leur convergence est grande.

Une impression donc de patchwork historique, mais dont la couleur dominante est incontestable, accréditée par les conclusions de l’ensemble de ces recherches, c'est-à-dire un grand doute sur l’existence même d’un esprit économique impérial, et sur l’efficacité des réseaux coloniaux du patronat, sur la traduction concrète de leur action.

Beaucoup de contributions marquent d’ailleurs une grande prudence méthodologique - mon impression… mon sentiment… Pour être franc, nous ne pourrons que lancer des pistes de réflexion… (Bonin), un premier jalon… un essai… une ouverture… ses balbutiements… (Klein), une invitation à poursuivre, à aller plus loin, à ouvrir de nouvelles pistes, telles qu’envisagées dans la conclusion de Jean-François Klein.

Car comment définir le concept d’esprit économique impérial ?

Le concept d’esprit économique impérial : comment le décrire, le cerner, l’identifier, quelles structures retenir, et quels flux capitalistiques ?

Car l’ouvrage le définit avant tout par sa traduction en structures d’institutions économiques et d’entreprises. Comment répondre de façon transposée à la fameuse question relative à l’influence du pape : combien de divisions ?

Dans l’avant-propos de son livre L’idée coloniale en France, Raoul Girardet inscrivait sa réflexion dans l’histoire collective des idées, des sentiments et croyances, donc par rapport à l’ouvrage examiné, dans la sphère des structures intellectuelles et morales des élites.

Mais il se risquait également sur le terrain plus incertain de la conscience nationale, et inévitablement de l’opinion publique : Quelle place… le fait colonial - et le débat colonial - ont-ils occupée dans la conscience nationale française ? Cette question soulève en effet celle de la mesure, de l’évaluation des effets des idées coloniales ou anticoloniales telles que décrites.

Et à cet égard, le lecteur restait un peu sur sa faim, car comment parler d’élargissement de la conscience coloniale (p. 176), du triomphe de l’idée impériale (p. 253), sans avancer les sources qui permettraient de justifier ce constat. Alors que la source presse n’a pas été suffisamment sollicitée pour accréditer ce discours.

L’esprit économique impérial va au-delà de l’évocation et de l’évolution des idées, c'est-à-dire des structures intellectuelles, en s’attachant à la description qualitative des hommes et des structures publiques ou privées de type métropolitain ou colonial qui l’ont animé, et éventuellement concrétisé sur le terrain, notamment les Chambres de Commerce et les entreprises.

Mais la description qualitative de ces structures soulève le même type d’interrogation difficile que pour les propos de Raoul Girardet, celle de la mesure des flux engendrés par les institutions ou les entreprises qui ont pu incarner l’esprit économique impérial. Car, comment échapper à cet effort de mesure économique et financière pour apprécier l’influence ou non de cet esprit, et cela, dans la ligne des importants travaux de Jacques Marseille. La contribution intitulée Les réseaux bancaires parisiens et l’Empire : comment mesurer la capacité d’influence des "banquiers impériaux" ? illustre ce type de difficulté.

usine de filature Nassif, Douala (Cameroun), 1951 - source

Méthodologie donc applicable aux flux de capitaux, nécessité de ramener tous les chiffres cités à un euro constant, à partir du moment où le franc 1901, valant 3,2 euros en 2002, ne valait plus que la moitié d’un euro en 1951, et en respectant les mêmes coefficients de conversion des francs en euros, quand il est question d’une même année de référence, par exemple l’année 1926 choisie dans une étude consacrée à l’Indochine.

Mesure du poids économique et financier des entreprises impériales dans l’ensemble économique d’une époque déterminée : quel était par exemple le poids financier de la Banque de l’Indochine, au cours des périodes examinées, dans l’ensemble bancaire métropolitain ? Comme celui des entreprises métropolitaines ou coloniales. La thèse de Claude Malon sur Le Havre colonial [ci-contre] ouvre des perspectives intéressantes sur le nombre des entreprises havraises qui avaient une identité coloniale, et elles étaient minoritaires.

Le Havre colonial [ci-contre] ouvre des perspectives intéressantes sur le nombre des entreprises havraises qui avaient une identité coloniale, et elles étaient minoritaires.

Et dans les ports, donner la mesure du trafic colonial, avec au moins deux difficultés de méthode à résoudre.

La première, en raisonnant plus en valeur qu’en tonnage. Le même Claude Malon donne des exemples de rapports entre tonneaux, tonnes, et francs qui montrent bien qu’il parait difficile de limiter l’analyse aux tonnages. Au Havre, et selon la même source, le trafic colonial en valeur représentait le double de sa proportion en tonnage (rapport de 1 à 1 pour le riz, et de 5 à 6 pour le café et le cacao). En valeur, le poids du trafic colonial des arachides à Bordeaux serait utilement comparé à celui des vins.

La deuxième difficulté est celle du distinguo qu’il conviendrait de pouvoir faire entre trafic colonial in extenso, par exemple les importations venues de toutes les colonies (étrangères y compris) et celles proprement françaises. Tout au long de la période coloniale, le port du Havre a été, comme l’a montré le même auteur, le port colonial des pays du nord de l’Europe aussi bien que celui de la France, avec donc une fonction d’entrepôt international.

Enfin, ce type de recherche ne peut échapper à l’analyse de la longue durée économique, ainsi que le montrent bien beaucoup de contributions, c'est-à-dire à celle des cycles de prospérité et de crise. À cet égard, les deux grandes crises des années 1890 et 1929 ont complètement modifié, et les doctrines des décideurs, et les flux des entreprises.

Comment ne pas évoquer la bonne analyse consacrée à Leroy-Beaulieu, considéré comme un des chantres de la doctrine coloniale qui passa facilement du libéralisme au protectionnisme, en fonction de la conjoncture mondiale ?

De même, l’analyse de la situation indochinoise ne peut faire l’impasse sur l’avant des années 1930 et sur l’après.

C’est en répondant à l’appel à la prudence et à l’invitation à l’ouverture de nouvelles pistes de recherche qui figurent dans beaucoup des contributions, que nous nous proposons d’évoquer quelques unes des remarques ou des questions qui peuvent susciter une réflexion.

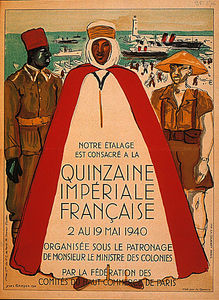

Office chérifien de contrôle et d'exportation [O.C.E.] :

"Demandez les fruits et primeurs du Maroc", 1935 - source

Les structures

La description qualitative des structures mérite un commentaire spécial relatif à la méthodologie.

La description qualitative des structures mérite un commentaire spécial relatif à la méthodologie.

Pour avoir longtemps fréquenté, à titre professionnel, le monde des Chambres de Commerce, et notamment celle de Paris, je me demande si les nombreux chercheurs qui ont traité du sujet, ont toujours disposé de l’appareil d’analyse méthodologique nécessaire.

Les chambres de commerce métropolitaines dotées, en 1898, de leur première grande charte juridique, n’ont pas toujours eu, en fonction de leur taille, de leur représentativité, et de leur histoire locale, un grand rôle dans le développement économique du pays. Je serais tenté de dire de façon un peu caricaturale, une hypothèse, que c’est l’époque moderne qui leur a conféré un rôle économique plus important.

Le système de représentation indirecte des chambres, fondé sur les critères des catégories économiques (commerce, industrie, services), n’a pas toujours conduit à une bonne représentation des véritables intérêts économiques d’une région. C’est sans doute encore le cas de beaucoup d’entre elles, notamment dans la catégorie des services. D’autant moins que les taux de participation à ce type d’élection ont été traditionnellement faibles, ce qui fragilise encore plus leur représentativité.

La Chambre de commerce de Douala au Cameroun (1927-1928)

(fut le quartier général de la France-Libre en 1940) - source

Afin de mieux apprécier le poids des élus coloniaux au sein des chambres, et de leur poids indirect dans l’économie réelle, il aurait été intéressant que les contributions relatives aux chambres des ports, et à celles de Paris, Lyon, Lille, et Mulhouse, déterminent, élection après élection, leur poids par rapport au nombre total des élus. L’exercice a été effectué sur Bordeaux, mais pas de façon systématique (entre 1938 et 1955).

Les études consacrées à la Chambre parisienne sont particulièrement instructives, notamment celle relative à son action internationale, en direction de l’Allemagne nazie, dans les années 1930, avec les accords de troc décrits. Celle-ci confirme une autre analyse qui montre le rôle qu’a toujours entendu jouer cette chambre, et qu’elle continue à vouloir jouer, dans la Cour des Grands. La Chambre de Commerce de Paris a considéré, avec une grande constance, qu’elle constituait le ministère de l’entreprise privée dans la capitale. Elle disposait et dispose encore des moyens matériels et intellectuels considérables qui sont nécessaires à la défense concrète de ce standing, et pour se poser en interlocuteur national des pouvoirs publics. Mais l’ouvrage montre bien que, concrètement, le patronat colonial était effectivement peu présent au sein de cette chambre.

Les analyses consacrées à la création et au fonctionnement des Instituts Coloniaux de province sont fructueuses et montrent que leur action a été en définitive peu importante, mise à part celle du Havre, avec son école de formation (entre 2500 et 4000 étudiants en 40 ans, soit au maximum 100 par an). Mais peut être aurait-il été utile d’avoir communication de leurs budgets, sans doute modestes, afin de mieux mesurer leur poids réel.

En ce qui concerne Le Havre, j’ai trouvé le chiffre du budget 1938, toujours dans le même livre de Claude Malon, Le Havre colonial, soit un budget modeste de 138 000 euros (valeur 2002)

L’étude du groupe de pression puissant qu’était le Comité des Forges montre bien que son action s’inscrivait beaucoup plus dans la défense des intérêts des industries qu’il représentait, sur le marché mondial, plus que sur le marché colonial, contrairement à l’idée reçue d’après laquelle ce comité aurait exercé une grande influence sur la politique coloniale de la France. Alors que son influence n’était pas négligeable au cœur du système politique français!

Et comment ne pas relever les précisions données à ce sujet quant à la modestie, sinon la pingrerie, de ses dons aux différents comités de l’Empire ?

source

Banques et grandes entreprises : à la lecture des études qui les ont prises pour objet, il est quelquefois difficile de se faire une opinion sur leur poids réel en France ou dans les colonies, à l’exception des grandes banques qui ont assumé également un rôle public en Afrique du nord, en Indochine ou à Madagascar.

Comme nous l’avons déjà relevé, ces études posent donc le problème de l’analyse de leurs flux de capitaux, au-delà de leurs structures, et donc de leurs comptes et bilans, en les comparant aux ensembles de flux économiques et financiers dont ils faisaient partie, en France ou dans chacune des colonies ?

La presse : le livre de Raoul Girardet a esquissé quelques pistes de recherche à ce sujet, mais les résultats ne permettent pas de répondre à la question de savoir si le fait colonial a occupé une place importante ou faible dans la presse générale et la presse coloniale, aux différentes époques étudiées.

Il manque à mon avis une étude approfondie et sérieuse du sujet, c'est-à-dire de l’opinion publique mesurée à travers la presse, avec la mesure des surfaces (pages et colonnes) et l’analyse des contenus.

Sûrement un bon moyen d’évaluation de l’opinion publique, avant l’arrivée des quelques sondages de l’avant, et de ceux, nombreux, de l’après deuxième guerre mondiale.

Mes recherches personnelles me font sérieusement douter du rôle réel de la presse en matière coloniale, aux différentes époques examinées, sauf lorsque la France pouvait pousser un cocorico. La presse a-t-elle eu le l’influence qu’on lui prête encore aux époques étudiées ? Quelle presse ?

Une presse coloniale métropolitaine, aux tirages modestes, qui n’aurait sans doute pas vécu longtemps sans l’oxygène de subventions, d’ailleurs modestes ? Une des études d'Hubert Bonin évoque longuement le rôle du journal Le Sud Ouest Économique, mais la consultation de l’excellente Histoire Générale de la Presse (1972) n’en fait pas mention. Il aurait donc été utile d’éclairer le propos.

En ce qui concerne la presse générale de métropole, il manque, sauf erreur de ma part, une étude pertinente de son rôle colonial aux différentes époques retenues.

Quant à la presse des colonies, le même type de question se pose, notamment au cours de la première période, entre 1870 et 1914. En Indochine et jusqu’en 1914, les quelques journaux diffusés avaient des tirages modestes et étaient, sauf erreur, aux mains de quelques commerçants ou colons. Ils étaient lus par un public européen restreint, très différent du public métropolitain. Le roman de Claude Farrère, Les Civilisés, décrit assez bien ce milieu européen de l’Indochine dans sa première période aventureuse. Le gouverneur général Paul Doumer se vantait d’ailleurs de ne jamais lire cette presse, alors qu’elle lui était d’abord destinée.

L’étude consacrée aux premiers pas des chambres de commerce du Tonkin, des institutions en gestation, montre bien la difficulté que rencontraient les milieux économiques, encore faibles, pour exister, même en utilisant une presse à leur dévotion, face à la toute puissance de l’administration coloniale, alors que régnait alors une grande insécurité à une soixantaine de kilomètres d’Hanoï.

À propos des conclusions de l’ouvrage

À la lecture de cette somme historique, une première conclusion générale semble s’imposer : l’esprit économique impérial n’a pas joué un rôle majeur dans la politique de la France.

Capitalisme colonial ou capitalisme mondial ?

La plupart des auteurs ont éprouvé une grande difficulté pour distinguer le capitalisme colonial de l’impérialisme international. À un moment donné, Jean-François Klein, je crois, pose d’ailleurs la question de l’abandon de la spécificité d’une histoire coloniale.

L’avatar colonial de l’impérialisme.

Mme Coquery-Vidrovitch [ci-contre] inscrit le parcours de l’esprit économique impérial et de ses manifestations dans l’évolution capitaliste et impérialiste moderne, et plus précisément dans le cadre méthodologique des analyses marxistes de l’impérialisme.

l’évolution capitaliste et impérialiste moderne, et plus précisément dans le cadre méthodologique des analyses marxistes de l’impérialisme.

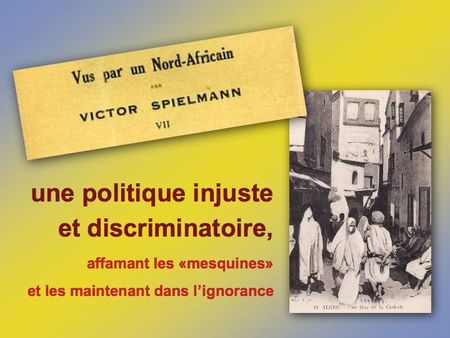

Son propos est un peu différent de celui qu’elle tenait dans le livre Culture Coloniale, lequel accréditait la réalité d’un esprit économique impérial, au travers des formes incertaines de culture coloniale décrites par l’ouvrage. Elle écrivait :

"On ferait donc erreur en pensant que seules quelques firmes spécialisées entretenaient avec les colonies des liens privilégiés (p. 166)… le mythe colonial était enraciné. La société française consommait donc colonial dans tous les domaines, que celui relève de la banque ou de la vie quotidienne" (p. 174).

Mais dans le présent livre, elle écrit : "De l’impérialisme historique à l’impérialisme contemporain : l’avatar colonial entre les deux guerres, l’empire a joué à plein son rôle de protection et de repli économique… le repli colonial de l’entre deux guerres est en somme un impérialisme raté, au sens économique du terme" (p. 757).

Avatar comme mésaventure ou comme métamorphose ? Ou comme impérialisme mythique enraciné ?

Mariage fortuit et désintérêt des Français :

Mme Hodeir résume sa conclusion de façon lapidaire : En définitive, l’union des réseaux d’affaires et des réseaux politiques est un mariage fortuit qui, paradoxalement, est le fruit du désintérêt des Français pour le monde colonial. Et Jean-François Klein d’écrire dans la synthèse des travaux: balbutiements… le patronat colonial n’existe pas de façon spécifique… se garder… des lunettes idéologiques… de l’influence fantasmée du Comité des forges… et de proposer d’ouvrir des pistes intellectuelles nouvelles sur lesquelles nous reviendrons, notamment celle ouvertes par Jacques Marseille dans sa contribution, quant aux effets positifs ou négatifs de la colonisation sur le développement colonial local.

Quelques questions

Au sujet du constat paradoxal que l’esprit économique impérial n’ayant été, ni ardent, ni conquérant, il conviendrait donc de s’interroger à présent sur le pourquoi de sa faiblesse, en France et dans les colonies, l’esprit économique impérial s’inscrivant avant tout dans une logique d’impérialisme international des marchés peu soucieuse de développement local en tant que tel.

La réflexion passerait ainsi sur un tout autre plan.

Les travaux d’Headrick (The Tools of Empire) sur l’impérialisme des colonies elles mêmes, celui qu’il dénomme secondary imperialism, ouvrent quelques perspectives à ce sujet, incontestablement plus pertinentes que celles de Laffey. Il montre ce qu’il en était de la vitalité de l’impérialisme secondaire anglais des Indes, grâce aux outils technologiques nouveaux dont il disposait, à l’Ouest vers le Golfe Persique, et à l’Est vers la Chine, avec ses railways, ses gunboats, et ses steamers, mais tout autant avec le concours des côtes, des fleuves, et de la richesse de l’Inde. La puissance de ce continent n’avait d’ailleurs rien à voir avec celle de la presqu’île indochinoise.

La thèse d’Headrick apporte déjà des éléments de réponse à la question : comment expliquer le développement colonial du capitalisme, ici et pas là ?

Le capitalisme indochinois était intégré dans le réseau capitaliste anglais et chinois, et il serait intéressant d’en savoir plus sur le poids des capitalistes chinois et indochinois. Dans le cas de l’Indochine, il semble difficile d’affirmer que la colonisation ait amputé la lente émergence des élites économiques locales, question pertinente que pose Jacques Marseille dans sa contribution.

Les études relatives aux relations capitalistes entre l’Algérie et la Tunisie, à l’expansion quasi-autonome de Djibouti à la corne de l’Afrique et dans le Golfe Persique, montrent également qu’il existait une forme de capitalisme colonial, mais que ce n’était pas celle de l’impérialisme économique français, et peu de l’impérialisme international, stade suprême du capitalisme.

La contribution sur l’industrie sucrière à La Réunion pourrait être prolongée par des recherches sur le capitalisme réunionnais à Madagascar. On y lit qu’un des premiers industriels y fit fortune, mais l’histoire des relations économiques entre les deux îles serait intéressante, si elle n’a déjà été faite.

Il existait bien dans la plupart des colonies des formes de capitalisme colonial local, plus ou moins développé, mais les informations manquent aussi, semble-t-il, sur le poids des réseaux du commerce grec, libanais, indien, ou chinois, ainsi que des groupements de femmes africaines qui contrôlaient, sans doute déjà, de grands marchés africains. Il existait, et il existe encore, tout un pan méconnu des économies locales, le secteur extralégal de l’économiste de Soto qu’évoque Jacques Marseille, ou ce qu’on appelle le secteur informel.

À la lecture de l’ensemble de l’ouvrage et du constat d’après lequel l’esprit économique impérial français n’aurait été ni combatif, ni dominateur, sauf en cas de grave crise internationale, et qu’il n’a pas donné naissance à de gros flux économiques et financiers, faudrait-il à présent reprocher à l’impérialisme français, d’avoir été tout à la fois un acteur colonial modeste et un empêcheur d’éclosion d’élites coloniales locales?

L’histoire économique coloniale aurait alors, et très curieusement, pour tâche d’analyser, non pas l’histoire de l’impérialisme, mais celle de son absence, celle peut-être des avatars de Mme Coquery-Vidrovitch ?

Peut-être ne serait-il pas inutile dans ce débat d’emprunter le détour sain des missions, celui d’une des contributions de l’ouvrage. Le texte explique que l’influence des missions n’a pu être qu’indirecte, d’interface, donc de jonction entre deux mondes culturels différents, l’occidental chrétien, étant propice au développement économique d’un modèle capitaliste, et tous les autres.

Une interface plus qu’un transfert ? L’auteur écrit prudemment : Les travaux en cours posent pour l’instant autant de questions qu’ils n’apportent de réponses.

Sans avoir l’ambition de clore ce débat, tant les situations coloniales furent différentes, est-ce qu’une des causes premières de ce qu’il faudrait appeler un échec de l’impérialisme économique français ne serait pas à rechercher dans la culture française qui n’a pas été celle du combat économique international, en tout cas jusqu’à la deuxième guerre mondiale ?

Jusqu’en 1945, les Français n’ont jamais manifesté une forte propension au business impérial, toujours très actif des Anglais, parce qu’ils étaient plus attachés à leur art de vivre, borné par les clochers de leurs villages, qu’attirés par le commerce du grand large. Ne pourrait-on pas trouver des ressemblances lointaines à ce sujet avec le mora mora de l’art de vivre malgache ? Et sur le même sujet, une amie malgache déclarait : pourquoi certains peuples, notamment asiatiques, sont entrés dans la mondialisation et pas d’autres ?

J’ajouterais volontiers à propos de la boucle du Niger, pourquoi Samory, membre de la famille des Dioulas colporteurs, a-t-il choisi le pouvoir des armes plutôt que celui du commerce, et cela bien avant sa confrontation avec les Français ?

Outre les facteurs physiques ou techniques, il existe bien des facteurs culturels favorables ou défavorables au développement capitaliste, souvent défavorables dans le cas de cultures africaines étrangères à la culture du profit individuel, avec une priorité accordée au collectif, à la famille, au clan, et à la toute puissance de hiérarchies sociales captatrices des richesses.

Face à la modernité, chaque pays a proposé, et propose encore, une réponse qui a incontestablement beaucoup à voir avec son histoire culturelle.

Jean-Pierre RENAUD

- table des matières du livre L'esprit économique impérial

Filature, usine Delignon à Phu Phong (Annam en Indochine) ;

scène de fabrication de la soie, 1919/1935 - source

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)