Pour en finir avec la repentance coloniale,

le livre de Daniel Lefeuvre

au programme d'entrée à l'IEP de Grenoble

le dossier complet

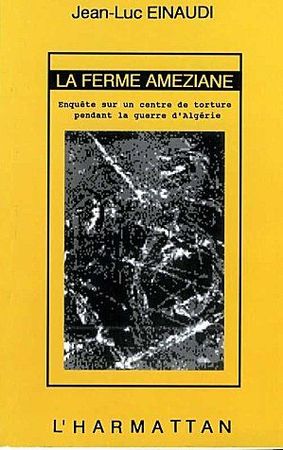

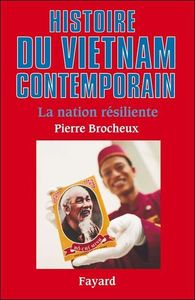

Pour en finir avec la repentance coloniale (Flammarion, 2006 ; plusieurs rééditions en poche, "Champs-actuel", Flammarion) est au programme d'entrée à l'IEP de Grenoble (2012). L'ouvrage de Daniel Lefeuvre a certes provoqué des polémiques mais il s'agit d'abord d'un essai historique pertinent dont aucune des données factuelles ni analytiques n'a donné lieu à une contestation sérieuse.

La "note" de Sarah Mekdjian - que nous publions intégralement - n'y procède pas non plus réellement. Elle attaque vivement le choix de ce livre avec pour seule référence la "critique" de Catherine Coquery-Vidrovitch à laquelle Daniel Lefeuvre a longuement répondu sans susciter aucune réplique de sa contradictrice. Celle-ci a même refusé que le texte de Daniel Lefeuvre paraisse sur le site qui avait édité sa propre "critique"...

Sarah Mekdjian qualifie ce livre de "pamphlet politique réactionnaire"... C'est du maccarthysme, du jdanovisme, rien de plus. Qu'elle s'explique donc...! Si au moins elle a lu l'ouvrage et si elle est compétente... Et puisqu'elle évoque Jules Ferry, je la renvoie à l'analyse que j'en ai faite : http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2007/06/13/5297508.html

Nous publions les deux textes de Catherine Coquery-Vidrovitch et de Daniel Lefeuvre, dans leur intégralité. Nous renvoyons par ailleurs aux nombreuses interventions mises en ligne sur ce blog :

http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/____pour_en_finir_avec_la_repentance_coloniale/index.html

Les préparateurs comme les candidats pourront se faire une idée des débats suscités par ce livre. Ils comprendront qu'une part de l'historiographie coloniale a été anti-coloniale par idéologie plus que par rigueur historienne.

Michel Renard

- les RÉPONSES aux questions de Quentin Ariès, préparateur à l'IEP de Grenoble

__________________

Réflexions et propositions pour un renouvellement de l'enseignement de l'histoire et de la géographie du primaire à l'université.

Note à l’attention des préparateurs et candidats

au concours d’entrée 2012 de Sciences Po Grenoble

Rédactrice : Sarah Mekdjian

«Sciences Po» Grenoble est un des neuf Instituts d’Études Politiques (IEP) de France. Alors que certaines IEP proposent un concours commun (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse), les IEP de Paris, Bordeaux et Grenoble définissent chacun les modalités de leurs concours d’entrée.

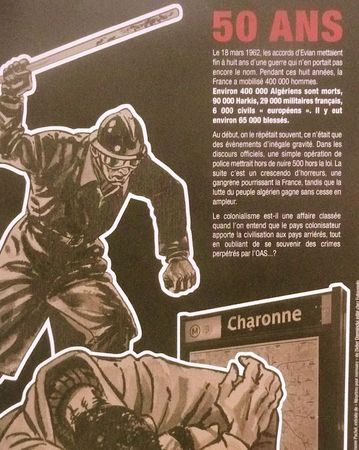

Chaque année, un ouvrage unique est au programme de l’épreuve d’histoire du concours d’entrée en première année à l’IEP de Grenoble. En 2012, c’est le livre de Daniel Lefeuvre, professeur d’histoire à l’université de Paris 8, intitulé Pour en finir avec la repentance coloniale (Flammarion, 2006), qui a été retenu.

L’auteur vise dans cet ouvrage à «démonter […] à l’aide des bons vieux outils de l’historien - les sources, les chiffres, le contexte - […] les contrevérités, billevesées et bricolage [qui composent] le réquisitoire des repentants» (extrait de la quatrième de couverture). Le ton est donné ; Daniel Lefeuvre compte rétablir des «vérités» contre les discours de tous ceux (politistes, historiens, journalistes, politiciens…, les «repentants») qui «mènent combat pour dénoncer le péché capital que nous devons tous expier : notre passé colonial, à nous Français» (ibid.).

L’ouvrage proposé cette année au concours d’entrée de l’IEP doit-il être considéré par les candidats et les préparateurs comme un livre d’histoire sur la colonisation, comme un document historique sur les conflits actuels autour de la mémoire coloniale, ou bien encore comme un essai partisan ? Sans doute est-il l’œuvre d’un historien ; mais il s’agit en réalité d’un pamphlet politique, qui vise la controverse, et qui cherche bien davantage à condamner ce que l’auteur perçoit être «une propagande repentante» (p. 157), qu’à offrir une histoire de la colonisation. La «propagande repentante» comprend aussi bien, pour l’auteur, les travaux de nombreux professeurs d’histoire, spécialistes de la colonisation, que les discours de Tarik Ramadan.

Dans ces conditions, il semble donc nécessaire que l’IEP précise clairement le statut de l’ouvrage au programme qui est conféré pour ce concours – et d’autant plus qu’il s’agit d’une année électorale, qui provoquera des débats où les questions dont traite l’ouvrage ne seront sans doute pas absentes.

Par ailleurs, l’ouvrage comprend de nombreuses provocations et erreurs.

Parmi ces provocations, l’auteur explique que les «repentants» diaboliseraient outrageusement Jules Ferry, auteur du discours sur la mission civilisatrice de la France, au point de le comparer à Hitler : «la colonisation a été rien moins qu’une entreprise de génocide : Jules Ferry, c’était, déjà, Hitler !» (quatrième de couverture). Les nombreux développements sur l’Islam et les Musulmans comportent des erreurs et imprécisions. «Un pays, le Nigeria, applique la charia» (p. 228), or le Nigeria, composé de 36 États, est un État fédéral laïc. Le compte-rendu écrit par Catherine Coquery-Vidrovitch, professeur émérite d’histoire à l’Université de Paris 7, et publié le 9 mars 2007 sur le site du Comité de Vigilance face aux Usages Publics de l’Histoire (http://cvuh.free.fr/spip.php?article73), recense ces provocations et erreurs de manière très précise. Daniel Lefeuvre répondait sur son blog par un billet intitulé «Les erreurs de Catherine Coquery-Vidrovitch» le 27 juin 2007 (http://www.blog-lefeuvre.com/?p=20).

un "pamphlet politique réactionnaire"... carrément...!

Les candidats au concours d’entrée de l’IEP de Grenoble ne sont pas dans la position qui leur permettrait d’analyser l’ouvrage au programme. Présenté comme un «ouvrage d’histoire contemporaine», un ouvrage scientifique de référence en histoire, le livre de Daniel Lefeuvre tient en réalité du pamphlet politique réactionnaire.

Dans le contexte actuel de repli identitaire et de montée du Front National, le choix de cet ouvrage pourrait avoir du sens, s’il était accompagné d’une note qui le mettait en perspective, à l’aide par exemple d’une brève bibliographie complémentaire, et s’il invitait à une analyse critique portant non pas sur «un ouvrage d’histoire contemporaine», mais sur une source historique, un pamphlet politique. Les candidats pourraient ainsi s’interroger sur la constitution de la discipline historique, sur l’historiographie des recherches portant sur la colonisation, sur l’histoire des idées.

Une note aux préparateurs et aux candidats contextualisant l’ouvrage et engageant une réflexion critique et épistémologique lèverait toute ambiguïté et permettrait d’aborder des thèmes historiques et contemporains, tels que la xénophobie, le racisme, la constitution d’ennemis intérieurs, l’histoire des mouvements identitaires et nationalistes par exemple. En son absence, on ne peut que souhaiter ouvrir un débat plus large sur les motifs qui peuvent conduire les responsables de concours de recrutement de futurs spécialistes de sciences politiques à promouvoir un tel ouvrage.

Précisions sur les épreuves du concours d’entrée première année à l’IEP de Grenoble

Pour intégrer l’IEP de Grenoble, deux concours sont ouverts aux candidats. Un concours dit de «première année» réservé aux bacheliers de l’année en cours et de l’année précédente (2011 et 2012), et un concours de «deuxième année» pour les étudiants de niveau bac+1 minimum validé ou en cours de validation dans un établissement reconnu par l’Éducation nationale, y compris les étudiants autorisés à passer en seconde année de classe préparatoire.

Le concours de première année se compose de deux épreuves écrites :

«- une épreuve de langue étrangère (allemand, anglais, espagnol ou italien au choix du candidat) durée de l’épreuve : 1 heure (coeff. 1) ;

- une épreuve sur un ouvrage d’histoire contemporaine avec deux questions sur l’ouvrage (chaque question notée sur 3) et une dissertation d’ouverture sur l’histoire et l’actualité (notée sur 14) – durée de l’épreuve : quatre heures (coeff. 3) » (http://www.sciencespo-grenoble.fr/etudier-a-sciences-po/sinscrire/).

Chaque année, l’ouvrage au programme change. En 2009, les candidats ont travaillé sur La force du nombre. Femmes et démocratie présidentielle (Éditions de l’Aube, 2008), écrit par Mariette Sineau, directrice de recherche au CNRS ; en 2010, il s’agissait de l’ouvrage de Marc Lazar, professeur d’histoire et de sociologie politique à l’IEP, intitulé Le communisme, une passion française (Librairie Académique Perrin, 2005) ; en 2011, les candidats ont travaillé sur L’idée d’Europe au XXe siècle – des mythes aux réalités, écrit par Elisabeth du Réau, professeur d’histoire à l’université de Paris 3 (Éditions Complexe, 2008).

Au programme du concours d’entrée de 2012, figure un ouvrage de Daniel Lefeuvre, professeur d’histoire à l’université de Paris 8, Pour en finir avec la repentance coloniale, publié en 2006 aux éditions Flammarion.

Sarah Mekdjian

Maître de conférences en géographie à l’Université de Grenoble II

Avec le soutien du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH)

NB de l’aggiornamento : Aujourd’hui 12 janvier, alors que les étudiants travaillent sur cet ouvrage depuis septembre, la direction de l’IEP a publié la note suivante sur son site :

Ouvrage

- Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale Paris : Flammarion (Champs. Actuel), 2008, 229 p.

L’ouvrage de Daniel Lefeuvre est volontairement polémique. Il appelle donc à une lecture critique et ne doit en aucun cas être considéré comme une approbation par l’IEPG des thèses qu’il défend. Les candidats sont donc invités, dans leur préparation comme lors du concours, à replacer les opinions défendues par D. Lefeuvre dans une perspective critique.

réponse à la direction de l'IEP

-

La polémique n'est pas une notion forcément péjorative en histoire. Voir

http://www.amazon.fr/Mythes-pol%C3%A9miques-lhistoire-Jacques-Heers/dp/275900466X.

En 1965, les thèses de François Furet et de Denis Richet sur la Révolution française et le "dérapage de 1793" ont suscité de violentes polémiques. Le Livre noir du communisme dirigé par Stéphane Courtois (1997) a, lui aussi, alimenté des polémiques sur le nombre de victimes, sur la comparaison avec le nazisme. Le livre des deux archéologues, Israel Finkielstein et Neil Asher Silberman, La Bible dévoilée (2002) a nourri une formidable polémique. Et combien d'autres encore... Par ailleurs, tout livre appelle à une lecture critique. C'est la base de l'intelligibilité historienne.

Michel Renard

___________________________

Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale,

Paris, Flammarion, 2006

par Catherine Coquery-Vidrovitch

(professeur émérite à l’Université de Paris 7)

Mis en ligne le 9 mars 2007

[février 2007]

En qualité d’historienne, je récuse absolument ce terme de repentance, qui n’a été utilisé par aucun historien sinon pour en attaquer d’autres et qui est injurieux à l’égard de collègues dont la conscience professionnelle est indéniable mais dont, pour des raisons diverses, à mon avis essentiellement politiques (mais qu’il est de bon ton d’appeler «idéologiques») on ne partage pas certaines des interprétations (1).

De la part d’un polémiste, on peut tout attendre, et les colères peuvent avoir leurs raisons et leurs effets, voire leurs enseignements. Mais de la part d’un historien, l’ouvrage de Daniel Lefeuvre est surprenant.

D’abord les règles élémentaires d’un historien ne sont pas respectées. À qui s’adressent les critiques de l’auteur, et qu’est-ce qu’un «Repentant» ? Apparemment, celui qui n’est pas d’accord avec lui sur son interprétation de l’histoire coloniale. L’ouvrage de Lefeuvre ne viserait donc pas les historiens, car l’histoire est affaire de savoir et non de morale : je parle d’historiens de métier et de conscience, qui appliquent avec le plus de rigueur possible les méthodes des sciences sociales. Celles-ci, par définition, ne peuvent pas non plus éviter une certaine subjectivité, celle du point de vue auquel on se place ou plutôt où l’on est placé par les hasards du temps et de l’espace.

Comme tous les historiens, l’historien de la colonisation examine les faits, les restitue dans leur réalité la plus probable, et surtout les interprète, cherche à en comprendre les raisons, le fonctionnement toujours complexe et les effets. Il peut exister de bons ou de mauvais historiens ; j’aurais tendance à penser qu’un mauvais historien n’est pas un historien du tout, s’il se laisse guider par sa subjectivité au lieu de la connaître et donc de la contrôler. En tous les cas, la repentance n’a pas place dans cet effort.

Or, à regarder de plus près à qui s’adressent les attaques de l’auteur, c’est à quelques collègues. L’adversaire d’abord privilégié n’est d’ailleurs pas historien mais politiste, Olivier Le Cour Grandmaison (2) ; les adversaires secondaires sont des historiens non universitaires (ce qui n’est pas de ma part un reproche mais un constat) ; l’un, Gilles Manceron, est auteur de plusieurs livres originaux et utiles et par ailleurs vice-président de la Ligue des Droits de l’Homme ; l’autre, Pascal Blanchard, est un historien entrepreneur, plein d’idées neuves mais parfois, effectivement, un peu rapide ou provocateur. Sont écornés par ailleurs, de façon plus légère, plusieurs autres collègues, parmi lesquels Nicolas Bancel, Sandrine Lemaire ou (incidemment) Claude Liauzu ou moi-même.

Alors, historiens ou pas historiens ? Car on y retrouve aussi, bizarrement ... Tarik Ramadan (p. 163). Ce sont les seuls nommément désignés à la vindicte de l’auteur. La confusion demeure donc totale, le reste concernant de façon indistincte probablement les médias (?), ou bien tout bonnement «on» («on disait alors», «on refait l’histoire», on ne les compte plus, ces «on» constamment appelés à la rescousse !) ; il y a même des expressions aussi précises que «contrairement à une légende tenace» (p. 146).

Le tout est constitué en un adversaire imaginaire collectif désormais intitulé : «les Repentants» voire, pire encore, «la propagande repentante» (p. 157) - sans plus de précision ni référence, sinon que «la mythologie de la repentance» (p. 199) entend vouloir «à tout prix prouver que seuls les coloniaux sont stigmatisés» (p. 210). Cela est gênant, particulièrement de la part d’un historien dont la règle devrait être de citer chaque fois précisément ses sources, quelque peu obscures lorsqu’il vise «le prêche des sectateurs de la repentance coloniale [qui] repose sur une suite d’ignorances, d’occultations et d’erreurs, voire de contre vérités» (p. 12) : ou l’invective à défaut de raisonnement...

À propos d’ignorances, d’occultations et d’erreurs, Daniel Lefeuvre aurait pu éviter quelques bourdes, en affirmant par exemple que l’ «islamophobie ... n’est en rien la survivance d’une culture coloniale plutôt islamophile... à la manière d’un Augustin Berque qui faisait preuve de curiosité humaniste. Sa construction, au contraire, est récente» (p. 228). Augustin Berque comme porte parole de l’opinion publique française en matière d’islam ? Je renvoie, entre autres, à la thèse d’État de Jean-Louis Triaud, au titre pourtant évocateur, démonstration majeure de la construction de l’islamophobie coloniale française pendant plus d’un siècle (3). D’ailleurs c’est contre l’islamophobie qu’avait déjà voulu réagir Napoléon III et son «royaume arabe». Et je rappelle aussi les multiples développements coloniaux du XIXe et du XXe siècle, étudiés entre autres par Charles-Robert Ageron, opposant le «mythe» des Berbères ou Kabyles civilisables aux Arabes («plus musulmans») qui ne le seraient guère (4). Bien sûr, nous assistons aujourd’hui à de nouvelles constructions de l’islamophobie (qui le nie ?) mais il ne s’agit pas de génération spontanée...

Autre erreur choquante : «un pays, le Nigeria, applique la charia» (p. 228). Eh non, «le Nigeria» n’applique pas la charia (5). Le Nigeria, composé de 36 États, est un État fédéral laïc, ce qui, entre autres, lui interdit la lapidation des femmes adultères : certes, deux ou trois provinces du Nord très majoritairement musulmanes font mine de l’appliquer et prononce même des sentences, ce qui est très grave ; mais c’est une manoeuvre éminemment politique qui vise à embarrasser le gouvernement central et, jusqu’à plus ample informé, fort heureusement, aucune condamnation n’a pu être exécutée.

Lefeuvre n’hésite pas non plus à se contredire à deux pages d’intervalle : p. 158, il récuse l’argument de Pascal Blanchard selon lequel, «si l’État favorise cette venue de Nord-Africains en métropole [il veut dire Algériens], ce serait sous la pression du patronat». Or p. 159 il précise lui-même «ainsi, la direction des Charbonnages de France envoie-t-elle des recruteurs sillonner l’Anti-Atlas où elle embauche 30 000 mineurs [marocains] entre 1945 et 1979» : alors ? Il faudrait savoir ? ou bien les Marocains ne seraient-ils pas «nord-africains» ?

Enfin l’ouvrage déforme outrageusement la pensée de ses « adversaires » lorsque, par exemple, il accuse Le Livre noir du colonialisme de présenter le nazisme comme un héritage colonial : Marc Ferro a simplement rappelé, dans son introduction, qu’Hannah Arendt répertoriait non pas deux totalitarismes (nazisme et communisme), mais trois au XXe siècle. Or c’est au nom de cette invention de filiation, cette fois-ci sans citation et pour cause, que Lefeuvre dénigre l’ouvrage sans autre forme de procès : C’est tout le but [sic !] du Livre noir du colonialisme, publié en 2003, de nous convaincre de cette filiation» [avec Hitler] (p.10). Par ailleurs, il pense faire de l’esprit (par une allusion à une utile édition de sources récemment publiée par Manceron (6)) en faisant mine de croire que celui-ci (dont la citation donnée est malicieusemment interprétée) présente Hitler comme le «fils spirituel de Gambetta ou de Ferry» (p. 10 encore) ; mais Hitler utilisateur des constructions racistes «scientifiques» de la fin du XIXe siècle, au demeurant opportunes pour les «expansionnistes coloniaux» de l’époque, cela, il se garde de le rappeler : ou de l’usage du sarcasme pour déformer la pensée d’autrui...

Un premier étonnement de la part d’un historien économiste distingué : faut-il consacrer le tiers de son ouvrage (pp.95-140) à expliquer, à partir de la seule Algérie, que la colonisation française fut globalement une mauvaise affaire pour la métropole, ce qui est connu et explicité depuis près d’un demi siècle par tous les historiens de la colonisation, dont le premier fut Henri Brunschwig en 1960, avec son Mythes et réalités de l’impérialisme français, qui demeure un chef d’oeuvre en la matière ?

Faut-il rappeler à notre historien économiste 1. que l’on peut faire dire aux statistiques ce que l’on veut, en particulier lorsqu’il s’agit de moyennes générales, en fonction de la façon dont on les utilise ? Et 2. qu’il vaut mieux éviter, en historien, de valser entre les périodes sans crier gare ? C’est du moins ce que nous sommes chargés d’enseigner à nos étudiants. Absurde donc de se réfugier derrière la pureté des chiffres («voyons donc, pour la conquête d’Alger, ce que nous disent les chiffres», p. 24) : les chiffres sont certes utiles, mais à l’historien de les faire parler, et eux nous diraient plutôt ce que nous voulons entendre. Ainsi, affirmer tout de go, et sans autre précision, que «de 1900 à 1962 le solde commercial des colonies avec la métropole n’a été excédentaire qu’une année sur trois» (p. 123) ne signifie pas grand chose sur la rentabilité très diffférenciée de territoires variés et étendus dont, selon les lieux et les époques, les uns furent des gouffres et les autres des pactoles (au moins pour quelques investisseurs privés chanceux ).

Notre auteur assène des vérités implacables sans aucune référence : «les deux tiers du temps [quel temps ?], les colonies [lesquelles ?] vivent à découvert parce qu’un tuteur généreux, l’État français, assure leurs fins de mois» (p. 123) : a-t-il seulement lu l’article de l’historien économiste F. Bobrie, qui a démontré que l’Indochine entre 1890 et 1914 a été si rentable (à l’opposé de l’AEF) qu’elle a, entre autres profits, remboursé à l’État français la totalité des dépenses de conquête qui en ce cas ne furent pas minces, et dont il en trouvera le détail quantifié ? (7). Certes, ce qu’il expose vaut (en partie) pour l’après seconde guerre mondiale, mais seulement pour l’Afrique noire puisque l’Indochine est perdue et l’Algérie en guerre : c’est précisément la raison pour laquelle les indépendances africaines ont été si faciles à obtenir puisque, à partir du moment où le Code du travail français était promulgué en AOF (1952), l’Afrique s’était mise à coûter trop cher notamment en charges sociales.

En répétant ces données bien connues pendant un demi chapitre (pp. 130-134), Lefeuvre ne nous apprend vraiment rien de neuf : qui le nie, chez les historiens s’entend ? En revanche, pourquoi a-t-il omis de rappeler que, de 1900 à 1946, la loi d’autonomie financière des colonies avait stipulé que les colonies ne devaient dépenser qu’en fonction de leurs recettes propres (impôts et droits de douane), ce qui a considérablement et fort longtemps freiné la «générosité» de l’État français ? Le durable non investissement français outre-mer (à la différence de la Grande Bretagne en Afrique du sud, par exemple) ou, quand ils ont eu lieu, les graves errements de ces investissements pourtant largement étudiés (dans le cas de l’office du Niger), de cet héritage l’auteur n’en dit pas un mot.

Enfin, l’exploitation des colonies s’est révélée être un «tonneau des Danaïdes» (titre du chapitre 7, p. 117). Ce fut donc un drame pour l’État colonial comme pour les colonisés. Personne n’y a trouvé avantage. Lefeuvre fournit ainsi des arguments de poids à ceux qu’il veut exécuter : si l’on suit son raisonnement, en effet, les gouvernants et les homme d’affaires français n’étant pas tous des imbéciles, on peut quand même se poser quelques questions sur le bien-fondé d’une aventure coloniale si continuement et si profondément catastrophique, et se demander innocemment dans ces conditions s’il n’y aurait pas quelque repentance à avoir d’avoir si gravement fauté pendant si longtemps ? À quoi bon défendre une entreprise à ce point condamnée ? Je me moque, évidemment, mais c’est pour mieux montrer la faiblesse du raisonnement strictement quantitatif présenté comme infaillible...

Omission plus grave : à trois reprises, il qualifie improprement les Algériens de « Français » (p. 150, 152 et 197). Or sous la colonisation ils étaient indifféremment «Arabes» ou «Musulmans» (la dénomination d’Algériens étant alors réservée aux Français d’Algérie). Certes, il utilise à deux reprises des expressions plus conformes à la réalité en les qualifiant de «partie intégrante de la main d’oeuvre nationale» (p. 150) et en précisant que sur «le marché français du travail» ils jouissaient de l’«égalité des droits» : du travail, s’entend, et ce exclusivement en France. L’honnêteté historique exigeait qu’il rappelât en revanche que les «Musulmans», certes, vivaient dans trois départements français, mais qu’ils n’y étaient pas français : c’est précisément en Algérie que fut d’abord adopté en 1894 (avant d’être généralisé ailleurs) le régime dit de l’ «Indigénat». Les droits du citoyen français ne furent même pas accordés à une poignée d’évolués, malgré les efforts du député Viollette, pourtant cité, dont la proposition de loi en ce sens (dite loi Blum-Viollette) contribua à faire tomber le gouvernement du Front populaire. Enfin, la constitution de 1946 ne parlait que de citoyenneté impériale, et la citoyenneté française stipulée par la loi Lamine Gueye (1946) ne fut pas appliquée en droit politique. D’où l’inexactitude (le mot est faible) d’affirmer sans nuance et sans date que les Algériens étaient français ? Tout au plus furent-ils étiquetés sur le tard «Français Musulmans» -, au lieu de reconnaître une lapalissade : il n’y aurait pas eu d’ «Indigènes de la République»... s’il n’y avait pas eu l’Indigénat ; que celui-ci fût en principe supprimé après la seconde guerre mondiale ne l’a pas rayé des mémoires.

Daniel Lefeuvre a beau jeu de reprocher à ses « adversaires » de tronquer les citations, je le cite : «deux citations isolées de leur contexte et tout est dit» (p. 221). Or il fait exactement pareil, ce qui est, je lui accorde volontiers, de la malhonnêteté intellectuelle. Ainsi m’épingle-t-il parce que j’ai écrit :

«C’est entre les deux guerres que le Maghreb allait à son tour remplir les caisses de l’État, et surtout des colons et des industriels intéressés, grâce aux vins et au blé d’Algérie, et aux phosphates du Maroc». Il a pris soin de taire la phrase suivante : «Mais, comme l’a montré Jacques Marseille, ce soutien fut de bout en bout un leurre. Car, comme on l’a suggéré plus haut, l’économie coloniale, toujours prônée par les gouvernements successifs, eut pour effet majeur de protéger l’économie française de façon malthusienne.»

Si l’effet majeur fut d’entraver l’économie française, c’est bien que ce n’était pas «rentable». Lefeuvre fait mine de prendre l’expression au pied de la lettre, et me fait donc passer pour une idiote, comme si toutes les recettes françaises venaient d’Afrique du nord ; j’espère pour sa culture historienne qu’il sait que c’est avec Jacques Marseille et sous ma houlette (prenant la suite de Jean Bouvier) que nous avons mené, de 1973 à 1979, une enquête quantitative aussi exhaustive que possible sur la rentabilité détaillée des différents territoires de l’empire, colonie par colonie (8).

Cette enquête a servi à Jacques Marseille de premier support pour élaborer son grand livre ; je répète donc ici ce que j’ai toujours expliqué (y compris dans le paragraphe précédant la citation épinglée) : les seules affaires rentables le furent au profit d’entreprises coloniales qui représentaient une part minime du capital français, en Indochine avant la guerre de 1914, au Maghreb entre les deux guerres et en Afrique noire au début des trente glorieuses... Lefeuvre a dû se donner du mal pour trouver à exploiter quelque part une expression trop rapide qui contredirait la totalité des résultats de ma thèse d’État ! (9). Cela n’est guère digne d’un collègue sérieux.

Si j’ai décrit en détail cette anecdote, c’est que le livre de Daniel Lefeuvre procède exactement comme il le reproche aux autres : l’un de ses tics récurrents est de procéder à coup d’exemples pris pour le tout ; le procédé est particulièrement frappant p. 160-162, où il fait bon marché des « très nombreuses déclarations d’Algériens assurant s’être rendus en France après avoir été contactés... par des agents patronaux », mais les réfutent (sans les avoir analysés) par l’énumération de ... six cas censés prouver le contraire : une note du préfet de la Nièvre en octobre 1923, du directeur de la Co des Mines de houille de Marles en 1937, un entrefilet de la Dépêche de Constantine en 1949, un compte-rendu d’un inspecteur des Renseignements généraux à Bougie en 1949, un article du Bulletin du CNPF en 1952, et à nouveau une étude patronale de 1953 : belle démonstration, vraiment ! N’enseigne-t-on pas aux étudiants qu’exemples ne font pas preuve ? (je ne discute pas ici le fond, mais la méthode).

Le deuxième procédé, systématique, est d’extraire les citations de leur contexte pour mieux les ridiculiser. N’accuse-t-il pas Claude Liauzu d’appuyer son assertions de profits parfois immenses de sociétés coloniales « tout en n’en donnant que deux exemples... et à une seule date, 1913 » (p. 128). ? Et l’enquête dont je viens de parler, il ne la connaît pas ? Algérie, Tunisie et Maroc ont eu leurs données dépouillées annuellement de la fin du XIXe siècle (et si je me souviens bien, pour l’Algérie, depuis 1830) ; les plusieurs centaines de sociétés commerciales d’outre mer cotées en bourse étudiées sur un demi siècle par Jacques Marseille, alors qu’il les cite à la page suivante, tout à coup il les a oubliées ? C’est du mensonge par omission ou je ne m’y connais pas...

Ce qui est surtout désarmant dans ce livre, c’est son positivisme simplificateur. Manifestement, la complexité des facteurs historiques est une dimension qui lui échappe. Il s’escrime à discuter à l’unité près le nombre de morts provoqués par la conquête de l’Algérie stricto sensu : c’est à peu près aussi intéressant que de calculer le nombre de tués par balle lors des expéditions des conquistadores en Amérique latine ! Tout le monde sait que ce ne sont pas les guerres de conquête qui ont fait disparaître les 9/10e de la population amérindienne, mais les épidémies, les crises de subsistance, et la désorganisation profonde des structures politiques et sociales préexistanrtes (même si les expropriations de terres, compte tenu du petit nombre relatif de colons espagnols et portugais concernés, ont été proportionnellement (du moins au XVIe siècle, le seul concerné ici) bien inférieures à celles provoquées par les vagues successives de colons en Algérie (expropriations dont Lefeuvre ne dit mot).

Au lieu de cela, nous avons droit à un raisonnement désarmant : ou bien, ou bien ; si le nombre de tués par la guerre a été faible, la colonisation n’y est pour rien : le seul responsable de la baisse effroyable de la population algérienne dans la seconde moitié du XIXe siècle est intégralement due à la crise climatique (chapitre 3. «Les années de misère»). Et la conjonction des facteurs, cela n’existe pas ? Je renvoie pour cette analyse notre auteur à la formidable étude historico-géographique, d’une grande érudition, publiée au début des années 60 par Yves Lacoste, André Nouschi et André Prenant sur l’Algérie, passé et présent (10).

Au-delà du seul cas algérien, on remarque que nombre d’entreprises coloniales dans l’histoire se sont accompagnées d’une chute très nette des populations colonisées : en Amérique latine déjà citée, en Algérie et en Afrique du Sud exactement à la même époque et pour les mêmes raisons, et un demi-siècle plus tard (1885-1920) en Afrique noire où les historiens les plus sérieux s’accordent pour estimer entre un tiers et la moitié, selon les régions, la chute de la population. Cette coïncidence renouvelée ne peut qu’interpeller l’historien. Certes, s’il n’y avait eu, chaque fois, des crises parallèles de pluviométrie et de subsistance accentuées par les retombées des crises économiques des métropoles, on peut espérer que les pertes démographiques auraient été inférieures. Mais ce n’est en aucun cas «ou bien», «ou bien» : lorsqu’il y a une telle redondance des effets démographiques, on ne peut que s’interroger sur les modalités entrecroisées des facteurs explicatifs dont la combinaison a pu s’avérer dramatique, même s’il n’y avait pas préméditation !

Même étroitesse d’esprit à propos de l’historique, pourtant précisément rappelé, des migrations du travail en : France (chap. 10) : en 1951, il y a 160 000 Maghrébins (et non pas «coloniaux»), en France, soit «moins de 1% de la population active». (p. 155). C’est très faible, mais cela ne signifie pas grand chose, tout dépend des catégories socio-professionnelles concernées. Lefeuvre ne le nie pas, mais comme il est facile de biaiser un commentaire ! Il remarque p. 225 que, en 1996, «42% des Français estiment que tous les êtres humains font partie de la même race» et il en paraît content. Mais plus de la moitié des Français croient donc encore que le concept de race est acceptable, et au total près de 20% affirment que ces races sont inégales entre elles, et il trouve cela plutôt rassurant ? Moi je trouve cela inquiétant, 3/4 de siècle après que la génétique ait démontré le contraire, et trente ans après que Jacquard ait commencé à se donner tant de mal pour en populariser les résultats (11) : ce qui prouve à tout le moins que nos subjectivités sont différentes...

De même, chez Renault, les 4/5 des ouvriers non qualifiés, écrit-il, ne sont pas maghrébins et, par conséquent, le rôle des travailleurs colonisés dans la reconstruction française est «marginal» et largement surfait ; l’interprétation ne serait-elle pas modifiée s’il disait exactement la même chose en sens inverse : 20 % de travailleurs maghrébins, tous dans les emplois non qualifiés chez Renault, ce n’est pas rien. Une fois de plus, les chiffres disent surtout ... ce que l’on veut leur faire dire. Alors cela justifie-t-il cet excès attribué à tous les « Repentants » : «Affirmer que [la main d’oeuvre algérienne] a joué un rôle décisif [dans la reconstruction] n’est pas seulement excessif. À ce niveau d’exagération, c’est de fable ? ou de mensonge ? qu’il faut parler» (p. 157). Or, pour justifier sa colère, mystérieusement, les «Repentants» cités se réduisent en fin de compte... à une déclaration de Tarik Ramadan sur France 3 selon laquelle les travailleurs d’Afrique du Nord «ont reconstruit la France» (p. 163).

Bien entendu, Lefeuvre a raison de rappeler qu’il ne faut pas non plus s’obnubiler sur un pan de l’histoire au détriment des autres, et que le «racisme» anti-maghrébin n’a rien à envier à ce qu’il est advenu avant eux aux immmigrés pauvres arrivant en masse : Polonais des houillères, Italiens du bâtiment, etc. Les guerres coloniales ont été atroces, mais il a raison de rappeler que beaucoup d’autres guerres aussi ; son long développement sur les massacres vendéens ou sur les camisards (on aurait pu y ajouter les Cathares) renforce bien cette idée-force : les guerres les plus meurtrières et les plus aveugles sont les guerres civiles, car ce sont celles qui, quasi par définition, confondent les civils et les militaires (de même qu’il n’y a jamais eu de guerre sans viols souvent massifs des femmes).

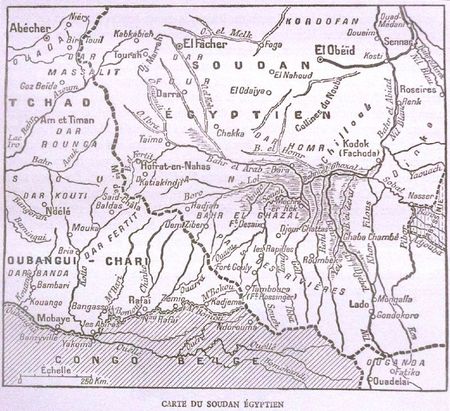

D’où la justesse du rapprochement. Le petit Lavisse d’autrefois ne faisait pas autrement, qui enseignait aussi bien les dragonnades de Louis XIV que les enfumades de Bugeaud (est-ce la peine de vouloir minimiser celles-ci (pp. 50-53) ? Bien sûr, comme Lefeuvre l’argumente, si les insurgés s’étaient rendus au lieu de se réfugier dans des grottes, ils n’auraient pas été enfumés : c’est donc « leur faute » ?) Une enfumade est une enfumade et ce ne fut pas la seule, j’en connais au moins une autre assez terrible en Centrafrique - Oubangui-Chari d’alors - en 1931. Il n’empêche : les hommes d’aujourd’hui ne sont pas tous des historiens, beaucoup ont aussi oublié ou tout simplement ignorent que, depuis toujours, les guerres de religions, quelles qu’elles soient, ont compté parmi les pires.

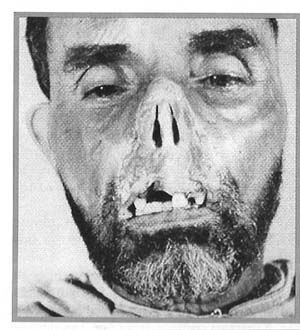

Ce qui demeure dans la mémoire des gens, ce qui a formé à la guerre de guerrilla, et ce qui a justifié la torture (voir Aussaresses), ce sont les guerres françaises les plus récentes, et celles-ci ont été les guerres coloniales... On ne peut nier l’influence de cet héritage dans l’« idée de guerre » en France aujourd’hui. Ce qui apparaît aussi, c’est que les moins intégrés à la France jacobine sont les immigrés les plus récents, et que parmi ces immigrés récents, un nombre très élevé est issu des anciennes colonies (pas tous, il y a aussi les gens d’Europe de l’Est, et les Roumains ne sont guère aimés non plus que le «plombier polonais»). Ceci dit, en moyenne, les immigrés les moins intégrés ne sont plus les Maghrébins : ce sont les gens qui se déversent d’Afrique noire, et comme Lefeuvre ne nous parle que de l’Algérie, cela entâche son raisonnement devenu de ce fait en partie obsolète.

Enfin, ce que prouve ce pamphlet, c’est l’inculture de son auteur concernant la postcolonialité. Il feint de croire qu’il s’agit de démontrer la continuité chronologique entre périodes coloniale et postcoloniale (entre autres exemples : «la mythologie de la repentance... sert à justifier le continuum entre la période coloniale et aujourd’hui», p. 199). Pour comprendre la pensée postcoloniale, renvoyons à quelques lectures de culture, par exemple le numéro spécial récent de la revue Esprit paru sous ce titre (12).

Le postcolonial, ce n’est pas une période : c’est un mode de penser pluriel qui consiste à relire le passé et à le réutiliser, ou à en réutiliser l’imaginaire dans un présent imprégné d’héritages multiples, parmi lesquels l’épisode colonial joue son rôle et a laissé des traces, et qui plus est des traces qui ne sont pas les mêmes pour tous, a fortiori du côté des ex-colonisés et du côté des ex-colonisateurs, bien que les deux soient à la fois contradictoires et inséparables, comme l’a déjà montré Albert Memmi à la fin des années 1940 (13). Il est intéressant de noter que Lefeuvre ignore ces termes de «colonisés» et de «colonisateurs» ; les concepts correspondants ne l’intéressent visiblement pas ; il n’utilise, probablement à dessein, que le terme «coloniaux» qui, selon les pages, désigne indifféremment les uns ou les autres. C’est un lissage peu convaincant.

Le dualisme simpliste de Daniel Lefeuvre lui fait penser que « les Repentants » expliquent tout à partir de la colonisation. Bien sûr que non, même si personne n’est parfait, et que des contresens peuvent apparaître parfois. L’histoire - et donc la culture nationale - est cumulative, les différents strates de notre passé se sont entremêlés, produisant chaque fois de nouveaux syncrétismes faits de l’accumulation de toute notre histoire. S’y ajoute, ce qu’il rappelle fort bien (p. 153 à 190), que depuis la seconde guerre mondiale le nombre des immigrés originaires des anciennes colonies s’est démultiplié, pour des raisons diverses.

Or, malgré ce contexte culturel métissé, l’héritage colonial a été ignoré, nié ou oublié, alors qu’il est si prégnant que cette attitude de déni et d’oubli nous revient aujourd’hui en boomerang de façon violente et parfois irraisonnable : raison de plus pour ne pas l’escamoter à nouveau au nom de la morale de l’autruche ! Je renvoie pour une analyse autrement plus lucide et fine du processus au chapitre consacré par Jean-Pierre Rioux, dans un ouvrage récent, à la mémoire algérienne contrastée (14).

Certes, il s’agit aussi d’un pamphlet, mais qui a le mérite (outre de n’être pas injurieux à longueur de page) d’être un vrai ouvrage de réflexion qui souligne la complexité de ce présent «postcolonial» qu’il a parfaitement le droit de déplorer, même si je ne partage guère les mêmes conclusions. Notre historien économiste devrait se mettre un peu à l’écoute de l’histoire culturelle, autrement plus compliquée que des tableaux chiffrés. L’«histoire sociale est reine», avait coutume d’enseigner Henri Moniot, c’est-à-dire toute l’histoire, dans toutes ses dimensions, économique, sociale, politique, intellectuelle... y compris en histoire coloniale !

Catherine Coquery-Vidrovitch

Notes :

(1) En revanche le thème de la «repentance» est utilisé par les hommes politiques (par exemple par le président Bouteflika). Mais les politiques ont souvent des raisonnements qui ne tiennent pas la route, en tous les cas qui n’ont rien de scientifique, et par conséquent ne relèvent pas de l’histoire. Donc il faut savoir à qui s’adresse ce livre : aux politiciens, ou aux historiens ? La confusion est totale.

(2) Le fait que Olivier Le Cour Grandmaison ne soit pas historien est important : c’est un spécialiste du présent, qui découvre (et fait donc découvrir) avec un effroi non dénué de naïveté les horreurs d’un passé colonial qu’il ignorait ou négligeait. Il réagit en moraliste et, ma foi, s’il propose quelques bêtises, il rappelle aussi beaucoup de faits fort justes... Les historiens, eux, savent d’une part que le fait colonial a existé depuis les débuts de l’histoire et, côté horreurs de la guerre, ils en ont hélas vues d’autres. Mais ceci n’est pas une raison pour minimiser ce qu’on connaît le mieux au nom de la « concurrence des victimes ».

(3) Jean-Louis Triaud, La Légende noire de la Sanûsiyya : une confrérie musulmane saharienne sous le regard français, 1840-1930, Paris : Maison des sciences de l’homme, 1995, 2 vol.

(4) Voir, entre autres, Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France 1871-1919, Paris, PUF, 1968, t.1, pp. 267-277, et Politiques coloniales au Maghreb, Paris, PUF, 1972, pp. 110-120. Patricia M.E. Lorcin, Imperial Identities : Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria, Londres, I.B. Tauris, 1995.

(5) La constitution du Nigeria (1999) stipule « The Government of the Federation or of a State shall not adopt any religion as State religion » (chapitre 1, section 2, article 10).

(6) Gilles Manceron, (introduit par), 1885 : le tournant colonial de la république. Jules Ferry contre Georges Clémenceau, et autres affrontements parlementaires sur la conquête coloniale, Paris, La Découverte, 2006.

(7) François Bobrie, « Finances publiques et conquête coloniale : le coût budgétaire de l’expansion coloniale entre 1850 et 1913 », Annales ESC, no 6, 1976, pp. 1225-1244.

(8) Les bordereaux informatiques de l’enquête n’ont pas été intégralement publiés, mais ils ont abondamment servi à plusieurs thésards, dont Jacques Marseille (qui avait dépouillé tout ce qui concerne l’Indochine), Hélène d’Almeida-Topor (qui a inventorié tout ce qui concerne l’AOF) et plusieurs autres. Une exploitation comparative globale mais limitée dans le temps (1924-1938) a donné lieu à une publication qui fait toujours autorité : « L’Afrique et la crise de 1930 », Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, n° 232-233 (parution 1978), Actes du colloque de l’Université Paris-7, 380 p. L’enquête a aussi donné lieu à plusieurs mises au point dont, entre autres, de ma part : « A propos des investissements français outre-Mer : firmes d’Afrique occidentale », in Actes du 2ème Congrès des Historiens économistes français (M. Lévy-Leboyer éd.), La Position internationale de la France, Paris, EHESS éd., 1977, pp. 413-426 ; « Le financement de la "mise en valeur" coloniale. Méthode et premiers résultats », Etudes africaines offertes à Henri Brunschwig, EHESS, 1983, pp. 237-252 ; « Enquête statistique sur le commerce extérieur des territoires francophones d’Afrique de la fin du XIXème siècle à l’Indépendance », in G. Liesëgang, H. Pasch et A. Jones (eds), Figuring African Trade : Proceedings of the Symposium on the Quantification and Structure of the Import and Export and Long Distance Trade in Africa c.1800-1913, Berlin, D. Reimer, 1986, pp.34-45.

(9) Mon « amour immodéré de l’Afrique », en sus « troublé par des considérations idéologiques » [lesquelles ?] comme il l’écrit p. 122, m’a en effet incitée à démontrer en quelque 600 pages que l’Afrique équatoriale française fut pour la France un fardeau dont les résultats économiques furent, jusqu’à la seconde guerre mondiale, quasi nuls, si l’on excepte quelques rares compagnies forestières de triste mémoire (dont l’une évoquée par Louis Ferdinand Céline dans Voyage au bout de la nuit sous le nom évocateur de « Compagnie Pordurière » par laquelle il fut employé au Cameroun) : Le « Congo français » au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930, Paris, Mouton, 1972 (rééd. Éditions de l’EHESS, 2001, 2 vol.).

(10) Yves Lacoste, André Nouschi et André Prenant, L’Algérie : passé et présent. Le cadre et les étapes de la constitution de l’Algérie actuelle, Paris, Éditions sociales, 1960.

(11) Albert Jacquard, Éloge de la différence, la génétique et les hommes, Paris, Seuil, 1978.

(12) « Pour comprendre la pensée postcoloniale », Esprit, n° 330, décembre 2006, pp. 76-158.

(13) Portrait du colonisé, suivi de Portrait du colonisateur, d’abord publié dans la revue Esprit

(14) Jean-Pierre Rioux, La France perd la mémoire. Comment un pays démissionne de son histoire, pp. 126-148. Paris, Perrin, 2006.

_________________________

Les erreurs de Catherine Coquery-Vidrovitch

Daniel LEFEUVRE

Catherine Coquery-Vidrovitch me fait l’honneur de publier, sur le site du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire, un long compte rendu consacré à mon livre Pour en finir avec la repentance coloniale.

les Repentants existent-ils ?

Dans ce texte quelque peu confus, C. Coquery-Vidrovitch me reproche, d’abord, de n’avoir pas respecté «les règles élémentaires d’un historien» en ne définissant pas rigoureusement le milieu des repentants auquel je m’attaque, en confondant dans le même mouvement des politistes, des historiens «non universitaires» et quelques collègues, dont elle-même, Tariq Ramadan, et certains médias.

Bref, je construirais, pour les besoins de ma (mauvaise) cause, un «adversaire collectif» sorti tout droit de mon imagination.

Ainsi, pour C. Coquery-Vidrovitch rien ne permettrait de repérer un courant d’opinion prônant la condamnation – et non pas la connaissance et la compréhension - du passé colonial de notre pays et exigeant de l’État, par la voix de ses plus hauts représentants, des manifestations de regrets et des demandes d’excuse auprès des victimes – ou plutôt de leurs descendants – de ce passé, sous le prétexte que ce courant serait hétérogène, constitué de personnalités diverses par leurs statuts comme par leurs motivations, s’appuyant sur des positions institutionnelles (Ligue des Droits de l’Homme ou MRAP) ou des organisations (Indigènes de la République) et bénéficiant d’un accès privilégié à certains médias (Le Monde diplomatique par exemple). Depuis quand, l’homogénéité d’un groupe de pression serait-il nécessaire à son existence ?

islamophobie / islamophilie

C. Coquery-Vidrovitch relève ensuite les «bourdes» qui émailleraient mon texte, notamment lorsque j’avance l’idée que loin d’avoir été uniment islamophobe, la culture coloniale a été empreinte d’islamophilie, comme l’atteste la personnalité d’Augustin Berque. «Augustin Berque comme porte-parole de l’opinion publique en matière d’islam ?», la référence fait sourire mon critique. Inutile de rappeler à Coquery-Vidrovitch ce que Bourdieu disait de cette notion d’opinion publique.

C. Coquery-Vidrovitch relève ensuite les «bourdes» qui émailleraient mon texte, notamment lorsque j’avance l’idée que loin d’avoir été uniment islamophobe, la culture coloniale a été empreinte d’islamophilie, comme l’atteste la personnalité d’Augustin Berque. «Augustin Berque comme porte-parole de l’opinion publique en matière d’islam ?», la référence fait sourire mon critique. Inutile de rappeler à Coquery-Vidrovitch ce que Bourdieu disait de cette notion d’opinion publique.

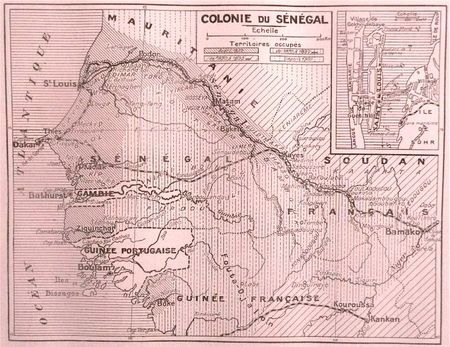

Si j’ai fait référence à Augustin Berque c’est qu’il était chef du service des Affaires indigènes au sein du Gouvernement général de l’Algérie et qu’à ce titre son opinion est révélatrice d’une culture et d’une pratique de l’administration coloniale et, plus généralement, de l’État français. Bien d’autres exemples de la politique d’égard de la France vis-à-vis de l’islam peuvent être produits (respect par l’armée des prescriptions musulmanes, construction de la Grande Mosquée de Paris… ainsi que la politique du royaume arabe esquissée par Napoléon III et que cite d’ailleurs C. Coquery-Vidrovitch). Certes, cette politique d’égard s’est accompagnée, tout au long de la période coloniale, d’une surveillance du culte musulman, mais celle-ci était d’ordre politique et non pas d’ordre religieux.

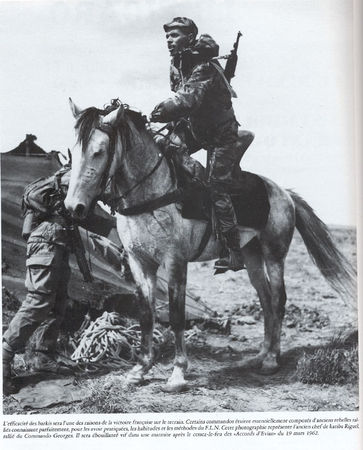

ouvriers durant la construction de la Mosquée de Paris

Je confesse une erreur, et C. Coquery-Vidrovitch a raison de me reprendre sur ce point : ce n’est pas tout le Nigéria qui applique la charia mais certaines provinces du Nord de ce pays. En revanche, comment admettre la complaisance avec une législation qui bafoue la dignité et le droit des femmes, que manifeste C. Coquery-Vidrovitch qui ne craint pas d’affirmer que les dirigeants islamistes des provinces en cause «font mine de l’appliquer» uniquement pour embarrasser le gouvernement central, aucune condamnation n’ayant été à ce jour exécutée. Mais que des femmes aient été condamnées pour «adultère», qu’elles aient vécu et vivent encore sous la contrainte et la menace d’un islamisme réactionnaire ne semble pas émouvoir plus que cela notre historienne qui paraît faire bon marché à cette occasion des valeurs du combat féministe. Décidément, je crois que certains rapprochements avec Tariq Ramadan ne sont pas infondés et je constate, hélas, que l’actualité récente me donne raison : on ne fait pas «mine» d’appliquer la charia dans les provinces du Nord du Nigeria.

les Algériens étaient français

Aussi sourcilleuse avec la réalité historique qu’elle affirme l’être, C. Coquery-Vidrovitch commet elle-même, dans son compte rendu quelques «bourdes» qui méritent d’être rectifiées. D’abord lorsqu’elle s’indigne que je qualifie - «improprement» selon elle - les Algériens de Français, alors que «l’honnêteté historique» aurait dû me rappeler que «les Musulmans vivaient dans trois département français, mais qu’ils n’y étaient pas Français».

Cette assertion témoigne d’une vision quelque peu étroite, en tout cas confuse, des réalités algériennes. L’ordonnance royale du 22 juillet 1834, qui fait de l’ancienne Régence une possession française, conduit la cour d’Alger à juger, le 24 février 1862, que de ce fait, les indigènes d’Algérie étaient devenus des sujets français. Confirmant cette interprétation, le sénatus consulte du 14 juillet 1865 «sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie» précise, dans son article premier, que «L’indigène musulman est Français ; néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane.»

Autrement dit, et cela est également vrai pour les Juifs résidant sur le territoire de l’ancienne régence d’Alger, le sénatus consulte opère une distinction entre la nationalité et la citoyenneté – au demeurant moins étanche qu’on ne le prétend généralement, la nationalité conférant, de fait, certains éléments de citoyenneté - celle-ci pouvant être acquise à la suite d’une démarche volontaire entraînant l’abandon des statuts personnels. C’est d’ailleurs cet abandon que le décret Crémieux du 24 octobre 1870 impose aux Juifs du Nord de l’Algérie lorsqu’il leur accorde collectivement la citoyenneté (et non pas la nationalité dont ils jouissaient déjà) française. En Algérie, comme en métropole, les Algériens sont donc bien des Français et la critique de C. Coquery-Vidrovitch est sans fondement. Il n’est pas inintéressant de souligner que le décret du 25 mai 1881, «relatif à la naturalisation des Annamites», étend à la Cochinchine des dispositions similaires.

code de l'indigénat

C. Coquery-Vidrovitch, toujours en délicatesse avec cette chronologie, chère aux positivistes qu’elle semble dédaigner, commet une deuxième «bourde» lorsqu’elle date de 1894, la promulgation du régime de l’Indigénat en Algérie («avant d’être généralisé ailleurs», ajoute-t-elle). En réalité, expérimenté en Kabylie en 1874 (décret du 29 août), à la suite de l’insurrection de 1871, l’indigénat a été étendu à l’ensemble des Algériens musulmans (non citoyens) résidant dans les communes-mixtes du territoire civil par la loi du 28 juin 1881. L’extension, sous des formes et avec des contenus variés, aux autres colonies, n’a pas attendu 1894 : elle intervient au Sénégal et en Nouvelle-Calédonie dès 1887 et en Indochine en 1890. Mais il est supprimé dès 1903 en Cochinchine tandis qu’en Algérie, il est très largement vidé de son contenu, au fur et à mesure que le Parlement en vote la prorogation et, en particulier, après la Première Guerre mondiale.

"pression du patronat" ?

Je me contredirais d’une page à l’autre à propos de la politique migratoire de la France à l’égard des Nord-Africains. Je crains, sur ce plan, que Coquery-Vidrovitch m’ait lu trop rapidement. Indiscutablement, au cours de la Première Guerre mondiale, pour son effort de guerre, la France a recruté massivement, en même temps que des soldats, de la main-d’œuvre coloniale, au Vietnam, en Algérie et au Maroc principalement, procédant même, à partir de 1916, à une «véritable chasse à l’homme».

Mais, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et contrairement aux affirmations hasardeuses de Pascal Blanchard, dont C. Coquery-Vidrovitch se fait l’avocate, l’État ne s’est pas attaché à faire venir des Algériens «sous la pression du patronat». Ils venaient, spontanément et de plus en plus nombreux, chercher en France le travail et les revenus qu’ils ne trouvaient pas en Algérie. Le rôle de l’État n’a donc pas été de répondre aux demandes d’un patronat avide de main-d’œuvre à bon marché. Bien au contraire, il s’est efforcé d’imposer au patronat, qui n’en voulait pas, l’embauche de travailleurs algériens, par la mise en œuvre d’une politique de préférence nationale.

Toute autre est la situation des Marocains recrutés pour une trentaine de milliers d’entre eux par les Charbonnages de France, ce qui confirme que les causes du rejet de la main-d’œuvre algérienne par le patronat français ne se réduisent pas à un «racisme anti-maghrébin». Quant au terme «nord-africain», s’il apparaît dans mon livre comme synonyme d’Algériens, ce n’est pas, comme le croit C. Coquery-Vidrovitch, que j’ignore qu’il s’appliquerait aussi aux Marocains, mais parce qu’au-delà de son acception géographique, il a revêtu une définition historique et parce que la littérature administrative, notamment, l’utilise, des années 1920 jusqu’à la fin des années 1950, comme synonyme d’Algériens.

Concernant les Algériens qui assurent avoir été démarchés par des «agents patronaux», loin de faire «bon marché» de leurs témoignages, je les cite et si j’en réfute, non pas la sincérité, mais le bien-fondé, c’est justement après les avoir analysés et m’être attaché à débusquer l’origine du quiproquo, notamment grâce aux archives du gouvernement général et à un article publié par Alger Républicain. Il ne me semble pas que l’historien sorte de son rôle en passant les témoignages au crible de la critique historique, fussent-ils les témoignages des «victimes» de l’histoire.

Au-delà du cas d’espèce, c’est la méthode que C. Coquery-Vidrovitch met en cause puisqu’à ces yeux «exemples ne font pas preuve». Un exemple, je veux bien, mais une suite d’exemples, d’origines diverses (de préfets, de milieux patronaux, d’un journal proche du Parti communiste algérien et d’un grand quotidien algérien) créé, me semble-t-il, un ensemble suffisamment cohérent pour conforter une hypothèse et justifier une affirmation. C. Coquery-Vidrovitch est parfaitement en droit de contester celle-ci. Mais alors qu’elle avance ses propres arguments.

"Profits immenses"

Menteur par omission, ensuite, parce que je reproche à Claude Liauzu d’appuyer son affirmation que la colonisation a été l’occasion de «profits immenses» sur deux exemples. Tiens ! Six exemples d’un livre de Lefeuvre témoignent de l’incompétence de l’auteur, mais deux exemples d’un livre de Liauzu auraient valeur démonstrative ! Le procès de Catherine Coquery-Vidrovitch est d’autant plus mal venu, sur ce point, que, page 129 de mon essai je souligne que «toute une série de sociétés coloniales sont, avant la Première Guerre mondiale, de bonnes affaires pour leurs actionnaires».

Mais je rappelle aussi, m’appuyant sur les travaux de Jacques Marseille, que la mortalité des entreprises coloniales, en particulier du secteur minier, a été beaucoup plus élevée que la mortalité des entreprises métropolitaines et qu’il est donc inexact de présenter l’investissement dans les colonies comme une poule aux œufs d’or. C’était, bien souvent, un pari hasardeux, dont de nombreux rentiers ont fait les frais.

domination coloniale : totalitarisme ?

Je déformerais «outrageusement» la pensée de mes «adversaires». D’abord en accusant Le livre noir du colonialisme de présenter le nazisme comme «un héritage colonial». Une première remarque : s’appuyant sur une lecture me semble-t-il superficielle d’Hannah Arendt, Marc Ferro reproche aux historiens qui travaillent sur les régimes totalitaires d’avoir «omis de s’apercevoir qu’au nazisme et au communisme, elle avait associé l’impérialisme colonial» [M. Ferro, Le livre noir du colonialisme, p. 9]. Derrière le paravent d’H. Arendt, M. Ferro analyse donc bien la domination coloniale comme une des trois formes du totalitarisme.

Compte tenu de son antériorité chronologique sur l’Union soviétique stalinienne et sur l’Allemagne nazie, ce serait même la première forme historique du totalitarisme. Pointer cela n’est en rien trahir la pensée du maître d’œuvre du Livre noir. Dans les pages qui suivent, celui-ci s’efforce d’entretenir une certaine filiation entre conquête et domination coloniales d’une part et nazisme d’autre part. Comment lire autrement cette affirmation [p. 28] : «Autre forme de racisme, pas spécialement occidentale : celle qui consiste à estimer qu’il existe des différences de nature ou de généalogie entre certains groupes humains. La hantise principale porte alors sur le mélange ; mais cette hantise peut avoir des relents biologiques et criminels, le croisement étant jugé, par les nazis notamment, comme une transgression des lois de la nature.»

Ensuite, pensant «faire de l’esprit» je m’attaquerais à «une utile édition de sources récemment publiée » par Gilles Manceron. C. Coquery-Vidrovitch est une nouvelle fois en délicatesse avec la chronologie [1]. L’ouvrage auquel elle fait référence (voir sa note 6) n’a été publié qu’en février 2007, soit plus de cinq mois après le mien et je puis assurer que ni G. Manceron ni son éditeur ne m’en ont communiqué le contenu avant sa publication. Je ne m’essaie donc pas «à faire de l’esprit» à l’égard d’un ouvrage que je ne pouvais pas avoir lu et lorsque je dénonce le rapprochement fait entre la colonisation et les pratiques d’extermination mises en œuvre par les armées nazies dans l’Europe occupée, c’est au livre précédent de G. Manceron que je fais explicitement référence [Marianne et les colonies, p. 295], citation sourcée en note de bas de page à l’appui.

colonies et "caisses de l'État"

Je témoignerais d’une singulière « malhonnêteté intellectuelle » en mettant en cause une affirmation de C. Coquery-Vidrovitch, selon laquelle, dans l’entre-deux-guerres «le Maghreb allait à son tour remplir les caisses de l’État, et surtout des colons et des industriels intéressés, grâce aux vins et au blé d’Algérie, et aux phosphates du Maroc» puisque j’aurais pris soin de «taire la phrase suivante» : «mais comme l’a montré Jacques Marseille, ce soutien fut de bout en bout un leurre.»

Je renvoie évidemment le lecteur au texte original de C. Coquery-Vidrovitch ("Vendre : le mythe économique colonial", dans P. Blanchard et alii, Culture coloniale, 1871-1931, Autrement, 2003, p. 167) : il constatera de lui-même que la phrase suivante est, en réalité, le début d’un nouveau paragraphe qui ne prolonge pas la même démonstration, puisque le «leurre» renvoie au fait que « l’économie coloniale, toujours prônée par les gouvernements successifs, eut pour effet majeur de protéger l’économie française de façon malthusienne ». Ajouter cela, n’invalide donc pas, ni même ne nuance, la «bourde» de l’historienne qui feint d’ignorer – peut-être pour être dans le ton de l’ouvrage auquel elle participe - qu’à partir des années 1930, non seulement le Maghreb ne remplit pas les caisses de l’État, bien au contraire, mais encore que les colons subissent une crise de trésorerie dramatique qui aurait conduit la plupart à la faillite si la Métropole n’avait volé à leur secours (voir l’article de René Gallissot sur la révolte des colons tondus du Maroc qui vaut aussi pour les colons algériens étranglés par un niveau d’endettement auquel la plupart ne peuvent plus faire face, dans "L’Afrique et la crise de 1930", RFHOM, 1976, sous la direction de C. Coquery-Vidrovitch elle-même).

Mais, et je l’ai bien compris, il ne faut pas prendre au pied de la lettre les affirmations de notre historienne, car on risquerait alors de la faire passer pour une «idiote». Ce qu’elle écrit doit donc être interprété et j’attends donc qu’elle livre, avec ses textes, un mode de lecture pour m’éviter toute interprétation malveillante. Curieusement dans son compte rendu, C. Coquery-Vidrovitch préfère garder le silence sur une autre de ses affirmations que je critique pourtant : «C’est seulement à partir des années 1950 […] que l’Afrique noire à son tour, allait soutenir l’économie française» ["Vendre : le mythe économique colonial", p. 169]. Sans doute, là encore, ne faut-il pas prendre au pied de la lettre cette affirmation. Quel soutien l’Afrique noire apporta-t-elle à l’économie française entre 1950 et 1959 ?

quel soutien l’Afrique noire apporta-t-elle à l’économie française entre 1950 et 1959 ?

Un soutien financier ? Jamais au cours de cette période, ni l’AOF, ni l’AEF ne dégagèrent une balance commerciale positive avec la France, leur déficit commercial cumulé s’élevant à 3 988,6 millions de NF, pour l’essentiel couvert par des transferts de fonds publics en provenance de la métropole. Un soutien économique ? Entre 1950 et 1959, l’AOF et l’AEF réunies absorbent autour de 10 % du total des exportations françaises, avec, d’ailleurs au fil des ans, une tendance à l’effritement, et livrent environ 7,2 % des importations. 10 %, 7 %, ce n’est pas négligeable, et bien entendu, pour certains produits la part de l’Afrique noire française était beaucoup plus élevée, mais tout de même, cela ne justifie aucunement qu’on parle de «soutien» à l’économie française. D’autant que C. Coquery-Vidrovitch omet de s’interroger sur le financement du commerce extérieur de l’Afrique française, largement pris en charge par le contribuable français.

Je n’ignore évidemment pas l’enquête quantitative sur la réalité détaillée des différents territoires de l’empire, colonie par colonie, entreprise sous sa houlette, à laquelle Jacques Marseille a participé et dont il a utilisé les résultats dans sa thèse. Lectrice un peu plus attentive, C. Coquery-Vidrovitch n’aurait pas manqué de voir, dans mon livre, des références à ce travail, notamment un tableau sur la démographie des sociétés coloniales qui contredit l’idée d’un eldorado colonial.

Mais, depuis cette enquête, au demeurant inachevée et incomplètement publiée, d’autres travaux ont été menés et, s’agissant du poids des colonies sur le Trésor public métropolitain, C. Coquery-Vidrovitch n’ignore pas la contribution du même Jacques Marseille, présentée lors du colloque Finances [J. Marseille, "La balance des paiements de l’outre-mer sur un siècle, problèmes méthodologiques", dans La France et l’outre-mer, Un siècle de relations monétaires et financières, CHEFF, 1998] qui fait, non pas de la conquête, mais de la domination coloniale un «tonneau des Danaïdes» pour les contribuables français.

À ma connaissance, cette démonstration n’a pas été invalidée, y compris par l’africaniste C. Coquery-Vidrovitch. Pourquoi ? L’affirmation selon laquelle «l’économie coloniale, toujours prônée par les gouvernements successifs, eut pour effet majeur de protéger l’économie française de façon malthusienne» repose elle-même sur une série d’erreurs factuelles : le pacte colonial ne s’est pas toujours ni partout déployé dans l’espace colonial français, ne serait-ce que parce que des conventions internationales ne le permettaient pas (la Conférence de Berlin définit des zones de libre-échange pour les pays du bassin du Congo, tandis que l’acte final de la conférence d’Algésiras – 7 avril 1906 – réaffirme le principe de la «porte ouverte» au Maroc). Le pacte colonial est ensuite largement abandonné, au moins pour l’Afrique du Nord, à partir de Vichy.

Cette affirmation témoigne aussi, et c’est sans doute plus grave, d’une conception systémique de l’histoire coloniale qui gomme la diversité des situations dans les espace coloniaux et dans les durées de la domination coloniale, mais aussi les stratégies diverses prônées ou suivies par les différentes administrations coloniales ou les milieux patronaux. Je renvoie à mon tour, C. Coquery-Vidrovitch à une lecture plus attentive de la thèse de Jacques Marseille.

positivisme

Victime d’«un positivisme simplificateur», je m’attacherais à compter un par un le nombre des victimes des conquêtes coloniales en ignorant – volontairement ou par bêtise – «la complexité des facteurs historiques». Sur ce plan, le débat est effectivement d’ordre méthodologique.

Ce mépris pour le «positivisme» dont C. Coquery-Vidrovitch témoigne, justifie qu’on puisse dire tout et n’importe quoi. Elle ne s’en prive d’ailleurs pas, dans Le livre noir du colonialisme (p. 560), lorsqu’elle affirme que la guerre d’Algérie aurait fait un million de victimes parmi la population algérienne musulmane. C. Coquery-Vidrovitch, qui me reproche d’ignorer les travaux d’André Prenant, sait pertinemment qu’elle énonce, là, un mensonge grossier, forgé par la propagande du FLN et qui sert, aujourd’hui encore, à conforter le pouvoir des dictateurs algériens : tous les travaux des démographes et des historiens français (d’André Prenant à Charles-Robert Ageron, de Benjamin Stora à Guy Pervillé et Gilbert Meynier) ont infirmé ce chiffre et proposé des estimations beaucoup plus basses : 250 000 morts environs, parmi lesquels, selon Gilbert Meynier, environ 200 000 auraient été victimes de l’armée française et 50 000 du FLN.

Tout comme est mensonger le chiffre d’un million de morts liés à la conquête de l’Algérie, qui ignore l’ampleur de la catastrophe démographique des années 1865-1868, tout à la fois alourdie ET amortie par le fait de la colonisation, comme je me suis attaché à le montrer dans mon livre.

immigration coloniale et Trente Glorieuses

Mon «étroitesse d’esprit» m’interdirait également de penser le rôle de l’immigration coloniale en France au-delà du pourcentage global – moins de 1 % de la population active – qu’elle représenterait, ce qui conduit C. Coquery-Vidrovitch à m’inviter à regarder du côté des catégories professionnelles.

Qu’elle me permette à mon tour de l’inviter à lire un peu plus sérieusement les livres qu’elle entend critiquer : que ce soit pour les années 1920 comme pour celles d’après la Seconde Guerre mondiale, c’est très précisément ce que je fais, en m’attachant, notamment pages 145, 146 (note1) et 156, à mesurer le poids de cette immigration selon les principaux secteurs d’activité ou en fonction des catégories professionnelles dont elle relevait. Et, loin d’invalider la conclusion que le pourcentage global autorise, cette ventilation sectorielle ne fait que la renforcer : l’immigration d’origine coloniale a bien jouer un rôle économique marginal dans les reconstructions d’après-guerre et au cours des Trente Glorieuses.

Quant au «commentaire» qui biaiserait les statistiques que je présente, j’attends que C. Coquery-Vidrovitch veuille bien le citer. Que les quatre-cinquièmes de OS employés par Renault dans ses usines de Billancourt ne soient pas des travailleurs coloniaux ne signifie évidemment pas que ceux-ci n’ont pas contribué à la production automobile française, ou, pour d’autres secteurs, à la production nationale. Cela veut simplement souligner que, même dans la plus grosse des entreprises françaises employeuses de main-d’œuvre coloniale, cette dernière n’a pas joué le rôle central que certains lui prêtent.

Contrairement à C. Coquery-Vidrovitch, sur tous ces points – bilan des victimes des guerres coloniales ; bilan de l’exploitation économique des colonies et des populations colonisées ; rôles des soldats coloniaux durant les guerres mondiales, etc. ; rôle de la main-d’œuvre coloniale dans la croissance française – je crois en effet que le premier devoir de l’historien est d’établir les données les plus précises possibles (au passage, on pouvait espérer de C. Coquery-Vidrovitch plus de précision à propos de l’enfumade qui aurait été perpétrée, en 1931, en Oubangui-Chari qu’elle se contente d’évoquer). C’est seulement à partir de ce socle de connaissances «positives» que des interprétations peuvent être proposées.

Et, toujours contrairement à mon censeur, je ne pense pas qu’on puisse faire dire ce que l’on veut aux statistiques, dès lors qu’elles sont honnêtement construites. Jean Bouvier, qui dirigea mon mémoire de maîtrise sur "L’Industrialisation de l’Algérie dans le cadre du plan de Constantine" et Jacques Marseille qui dirigea ma thèse n’ont, à ma connaissance, jamais dit autre chose ni pratiqué autrement. Le relativisme dans lequel C. Coquery-Vidrovitch se complet actuellement, adossé à - ou rendu nécessaire par - un tiers-mondisme qui l’amène à minimiser le poids que la charia fait peser sur les femmes de «deux ou trois provinces» du Nord du Nigéria et à justifier la propagande des dictateurs algériens – conduit à tourner le dos aux principes fondamentaux de la discipline historique.

racisme

C. Coquery-Vidrovitch se scandalise du fait que, dans un chapitre consacré à la mesure et aux origines du racisme dans la société française actuelle, je cite un sondage de novembre 1996 – tiré de la thèse de Yves Gastaut, L’immigration et l’opinion en France sous la Ve République, Le Seuil, 2000 – qui indique que 42 % des Français estiment que tous les hommes appartiennent à la même race tandis que 38 % admettent l’existence de races mais sans établir entre elles une hiérarchie. Au total, l’inégalité des races serait admise par un cinquième de la population. C. Coquery-Vidrovitch, croit pouvoir dire que je trouverais rassurant ce résultat et que j’en serais content, alors qu’elle-même s’en inquiète. Nos «subjectivités» seraient donc différentes et me voilà, au détour d’une phrase, rendu suspect d’une coupable indulgence pour les sentiments racistes d’une fraction de nos compatriotes, à moins que je partage ce sentiment !

Tout cela n’est pas raisonnable. Ce que montre la thèse d’Y. Gastaut c’est, premièrement que le racisme est un sentiment largement rejeté par la société française, comme la mobilisation des habitants de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) en ont apporté une nouvelle démonstration au mois de mars dernier en se mobilisant contre l’expulsion des travailleurs maliens employés par l’abattoir de la commune. Ce qu’elle montre ensuite c’est que le racisme actuel, réel par ailleurs, même s’il n’est pas aussi répandu qu’on [en particulier le MRAP et toutes les organisations dont le fond de commerce repose sur la supercherie d’une France malade du racisme] tente de nous le faire croire, ne relève pas d’abord de la subsistance d’une «culture coloniale» dans la France contemporaine mais de mécanismes actuels qui doivent plus à la crise sociale et identitaire que notre pays traverse et aux violences – application de la charia, appels aux meurtres, attentats, massacres … - perpétrés à travers le monde par les fascistes islamistes de tout poil.

"post-colonialité"

Enfin, C. Coquery-Vidrovitch brocarde mon inculture à propos de la post-colonialité. Je me sens, sur ce plan en bonne compagnie, puisqu’Éric Hobsbawn lui-même ne craint pas de railler les «errements de l’histoire coloniale» dans sa préface au livre de C. A. Bayly, La Naissance du monde moderne (Traduction française, Les Editions de l’Ateliers, 2007, p. 14). Mais évidemment, raillerie pour raillerie, cette réponse n’est pas suffisante et comme le sujet est important, non pas, à mon sens, du fait de la valeur heuristique de ce faux concept mais parce qu’il devient un phénomène de mode, je serais ravi d’engager, sur le fond, le débat avec Catherine Coquery-Vidrovitch et j’espère qu’elle voudra bien accepter mon invitation à participer aux journées d’études que je co-organise à Paris 8 Saint-Denis, au début de la prochaine année universitaire, sur le thème : La France est-elle une société post-coloniale ?

Je rejoins C. Coquery-Vidrovitch sur la nécessité d’être vigilant face aux usages publics et politiques de l’histoire. Mais cette vigilance suppose, d’abord, des historiens qu’ils ne se trompent pas de métier. Ni juges, ni même juges d’instruction, ils ne sont pas là pour instruire le procès du passé et des acteurs de ce passé, fusse-t-il le passé colonial. Ils sont là pour l’étudier, principalement à partir des archives de toute nature que ce passé nous a léguées, pour le connaître et le comprendre.

En s’attachant à défendre l’indéfendable et à contester l’incontestable, outre les remarques qu’elle appelle de ma part, la critique que C. Coquery-Vidrovitch fait de mon livre, sous prétexte de me donner une leçon d’histoire, conforte le mésusage de l’histoire dont elle s’inquiète par ailleurs.

Daniel Lefeuvre (2007)

Professeur d’histoire contemporaine

Université Paris VIII-Saint-Denis

[1] Elle semble aussi parfois fâchée avec la géographie lorsqu’elle écrit, note 24 de la page 565 du Livre noir du colonialisme : «le plan de Constantine lança de même un énorme chantier de modernisation de ce port en Algérie, mais il fut interrompu par la guerre d’Indépendance». Rappelons que le plan de Constantine a été annoncé par le général De Gaulle le 3 octobre 1958, donc en pleine guerre d’indépendance algérienne, dont il est une des composantes. L’autre correction qu’appelle cette note de C. Coquery-Vidrovitch, c’est que Constantine est situé à environ 80 km du littoral et à une altitude moyenne de 650 mètres et que même dans ses rêves les plus fous le «colonialisme» n’a jamais envisagé d’y construire un port, pas même sur les rives du Rummel.

* cf. "Réplique à un argument de Catherine Coquery-Vidrovitch : un historien peut-il faire dire ce qu'il veut aux statistiques ?" (Michel Renard)

- "Jack Lang se fait moucher par un historien"

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)