Algérie coloniale : génocide culturel, économique et civique ?

Génocide culturel en Algérie coloniale ?

Ce que nous apprend l'historiographie

Michel RENARD

Dans plusieurs commentaires sur le blog Études Coloniales, Michel Mathiot a réfuté, comme d'autres, la réalité d'un génocide en Algérie durant la période française. Mais il avance une notion qui mérite un examen, celle de "génocide des âmes" ou de "génocide culturel".

Il écrit, par exemple, à la date du 30 décembre 2011, sur ce même blog: "Le «génocide» fut culturel, économique et citoyen, il suffit de lire Jean Amrouche et d’autres pour le comprendre (cf André Mandouze à l’honneur aujourd’hui). Un «génocide» consenti par des «petits Pieds-Noirs», inconscients et menés à la baguette depuis des générations par des possédants et potentats élus, à qui ils faisaient confiance. Là est le «génocide moral», car il y eut volonté politique des élus européens d’Algérie de refuser tout cadre pour le bien commun de tous les enfants de ce pays, de prendre en main le destin de l’Algérie".

Cette présentation reste confuse, englobant trop de paramètres. Examinons-les les uns après les autres.

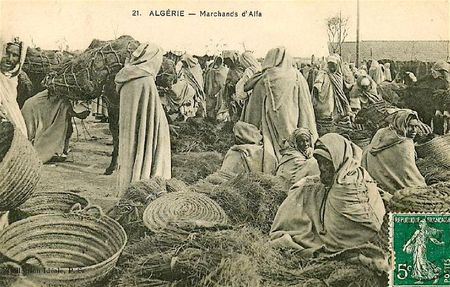

l'alfa, graminée à la tige creuse qui sert à la fabrication du papier

1) Génocide économique ?

Un génocide économique ? Non. Il y eut dépossession foncière, c'est connu. Elle débuta vraiment après 1871 quand les républicains décidèrent de passer de la colonisation d'encadrement à la colonisation de peuplement – malgré les essais infructueux de Bugeaud. Les modalités furent diverses : colonisation officielle à destination des familles aidées matériellement et financièrement, grande colonisation capitaliste, colonisation privée par francisation de la terre due à la loi Warnier de 1873.

Cette disposition permit de "casser" l'indivision des terres algériennes. La colonisation rurale fut le fruit d'une domination politique et de l'imposition d'une législation à la population indigène. C'est évident. Le résultat n'est pas toujours aisé à formuler. Mais on estime qu'à la veille de 1914, les Algériens indigènes ont été dépossédés de 2millions d'ha (Gilbert Meynier, p. 162). La conséquence en fut une "détérioration de la situation économique des populations musulmanes au cours des années 1870 à 1914" (Ch.-R. Ageron, p. 201).

Les investigations de ce dernier ont fourni des ordres de grandeur du phénomène foncier sous la colonisation :

- "Au total, de 1877 à 1917, les Musulmans avaient dû abandonner dans leurs transactions avec les colons 843 922 ha (…). Par ailleurs ils avaient perdu les quelques 897 000 ha livrés à la colonisation officielle de 1871 à 1920. Enfin et surtout le service des Domaines, qui détenait en 1895 2 700 000 ha de forêts et 800 000 ha de terrains, put grâce au petit senatus-consulte mettre la main de 1887 à 1921 sur 1 179 664 ha de forêts et 1 935 128 ha de terrains.

Hammam R'Hira, la forêt (à l'est de Miliana)

Des chiffres contradictoires entre les différentes enquêtes ne permettent pas de conclusions chiffrées sûres, mais on pense qu'entre 1880 et 1920, les Musulmans ont perdu la propriété de quelque 4 150 000 ha, auxquels il faut ajouter les pertes importantes de la décennie 1870-1880 et naturellement celles des années antérieures. En 1895, l'enquête de Peyerimhoff estimait que les Musulmans avaient perdu la jouissance depuis la conquête de 5 056 000 ha. Ils perdirent encore la propriété et partiellement la jouissance d'environ 2,5 millions d'ha jusqu'en 1920.

labourage avec une femme traînant la charrue

En 1914 – dit Charles-Robert Ageron, la propriété musulmane francisée ou recensée comme melk ou ‘arch atteignait 9 226 470 ha, soit 44,33% de la superficie des Territoires du Nord et la propriété privée des colons 2 317 447 ha, soit 11,13%. Sans doute les communautés musulmanes disposaient-elles encore en principe de quelque millions d'hectares de communaux, mais tous les douars n'en possédaient pas et une partie d'entre eux était louée à des exploitants européens ou musulmans.

Les terres communales ne pouvaient donc fournir des réserves bien importantes pour l'avenir. Jusqu'en 1914 elles ont en partie permis à la paysannerie algérienne de subsister malgré l'énorme dépossession de terres dont elle avait été victime" (Ageron, p. 203-204).

violence économique mais pas génocide

On perçoit bien la violence d'une domination coloniale de peuplement et la victimisation des indigènes qui n'ont pas les moyens de résister. Mais l'imposition de ce rapport de forces ne saurait être qualifié de génocide (la "population algérienne a subsisté"). La population rurale indigène n'a pas été l'objet d'une tentative d'extermination en tant que telle, ni en tant qu'élément ethnique ni en tant que groupe social. Deux systèmes de propriété et de fiscalité se sont affrontés et l'un a vaincu, des spoliations ont été habilement menées mais l'objectif ne fut jamais l'extirpation ni l'anéantissement du ruralisme algérien.

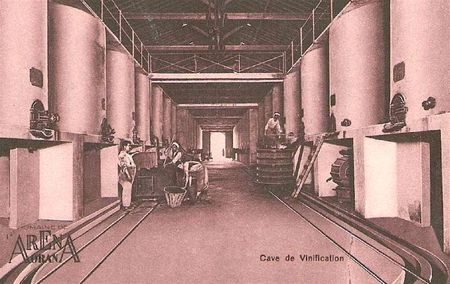

cave de vinification, Arena à Oran

D'autant que des redistributions de puissance économique ont œuvré au sein même du paysannat algérien. Un ensemble de petits propriétaires se maintenait tout en subissant une paupérisation (due en partie à la croissance démographique). Et de grands propriétaires algériens détenaient des domaines.

Ils provenaient des "grandes seigneuries de jadis" mais surtout de "familles d'enrichis qui avaient réussi par de multiples achats de terre musulmanes ou coloniales, à agrandir leur propriété familiale (…) Le processus de cette concentration tenait au fait que la propriété ‘arch inaliénable pouvait désormais être constituée et cédée. Les propriétaires aisés, les cadis accapareurs ou de simples usuriers arrivaient par des prêts accompagnés de rahnyia – hypothèques particulièrement favorables au créancier – à se créer de vastes propriétés peuplés de khammès. Dans les arrondissements où les colons étaient relativement peu nombreux, la grande propriété musulmane se développait même rapidement" (Ageron, p. 220-221).

Le cours de l'évolution économique et sociale a conduit dans les années 1930 à la constitution d'une bourgeoisie rurale "musulmane", fierté de l'Administration française : "si l'on adopte le critère administratif du début des années 30 selon lequel un propriétaire «aisé» pouvait se définir par la mise en culture annuelle de 10 à 20 ha, soit par la mise en jachère annuelle de 20 à 40 ha de terres, on a vu que, vers 1914, 17 à 18% des fellahs pouvaient être rangés dans cette catégorie en moyenne nationale dans l'Algérie du Nord" (Ageron, p. 508).

un paysannat musulman aisé

La statistique désignait comme propriétaire "aisé" celui qui détenait de 10 à 20 ha en culture annuelle (ou de 20 à 40 en jachère biennale). On en comptait 17 à 18% en 1914. Dans les années 1930, on recensait 22,6% de propriétaires de 11 à 50 ha (mais tous n'étaient pas toujours "aisés") sur les 617 500 propriétaires musulmans. En 1950, on trouvait 26,5 des fellahs détenant de 11 à 50 ha possédant 40% de la propriété musulmane (Ageron, p. 508). Ce groupe subvenait à ses besoins et commerçait. Il était en essor.

la "clochardisation" selon Germaine Tillion

Il ne faut pas imaginer le paysannat algérien "clochardisé". L'expression utilisée par Germaine Tillion, dans L'Algérie en 1957 (éd. de Minuit, 1957) porte sur une région des Aurès qu'elle avait connue dans les années 1930 et quittée en mai 1940 :

- "Quand je les ai retrouvés, entre décembre 1954 et mars 1955, j'ai été atterrée par le changement survenu chez eux en moins de quinze ans et que je ne puis exprimer que par ce mot : «clochardisation» . Ces hommes qui, il y a quinze ans, vivaient sobrement mais décemment et dans des conditions à peu près identiques pour tous, étaient maintenant scindés en deux groupes inégaux : dans le moins nombreux, l'aisance, il est vrai, était plus grande qu'autrefois, mais dans l'autre plus personne ne savait comment il mangerait entre décembre et juin. Jadis, après une bonne récolte, le plus pauvre homme en répartissait l'excédent sur les trois années suivantes - car une expérience millénaire avait appris à tous la prévoyance - et maintenant neuf familles sur dix vivaient au jours le jour.

Comment expliquer cela ? Les explications abondent mais beaucoup ne valent pas cher. En voici une première série classique : «Ils sont imprévoyants... ce sont de grands enfants... le fatalisme musulman», etc.

Malheureusement pour les explications en question, j'étais là, précisément là, il y a quinze ans, et j'ai connu ces mêmes hommes, les mêmes enfants, ni imprévoyants, ni fatalistes, ni «grands enfants», mais au contraire, pleins de sagesse, de gaieté, d'expérience et d'ingéniosité.

Seconde série d'explications, également classique : le Colonialisme, vieux Croquemitaine.

Malheureusement encore, il n'y a jamais eu de colon ni hier ni aujourd'hui, à moins de cent kilomètres à la ronde et seuls le vent de sable et les chèvres peuvent à la rigueur être accusés d'une diminution de la surface des terres cultivables (mais ce n'est pas le «colonialisme» qui a inventé les chèvres et le vent)" (p. 27-28).

une bourgeoisie rurale musulmane

Dans la catégorie des paysans possédant plus de 50 ha, l'Algérie a connu une progression entre 1914 et 1930, puis une régression. Mais des distinctions devaient être opérées dans ce reprérage statistique. En effet, la tranche la plus élevée de ce groupe prospérait ; on était "très aisés" à plus de 6000 francs de revenus.

"Ce serait donc nécessairement la grande bourgeoisie rurale et l'aristocratie foncière, c'est-à-dire le petit nombre des grands propriétaires musulmans possédant plus de 100 ha, qui aurait le plus accru statistiquement leurs domaines" (Ageron, p. 509).

La notion de génocide économique n'a donc aucune réalité historique. Ce "concept" n'est d'aucune utilité pour comprendre les dynamiques de sortie du système ruralo-tribal traditionnel vers un système capitaliste et moderne – même si cette dynamique n'a pas été conduite à son terme.

Que ce processus ait été violent dans ses dimensions sociales, cela est certain. Comme de nombreuses métamorphoses économiques ailleurs dans le monde non colonial, tel que le mouvement des enclosures dans l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles jusqu'à la disparition de la paysannerie française dans la France gaulliste. Mais le qualifier de "génocide" est une imposture intellectuelle totale.

2) Génocide citoyen ?

La domination coloniale n'a pas pratiqué un "génocide" de citoyens pour la bonne raison qu'il n'y en avait que très peu. Très peu de citoyens "indigènes". On peut entendre l'argument comme si la République coloniale avait été incapable de faire de ses sujets dominés des citoyens à égalité de droits avec les autres dans le cadre d'une politique d'assimilation affichée. Donc un génocide par défaut...

C'est vrai et, en même temps, lié à la conception de la citoyenneté que la République se faisait de ses tributaires. Un citoyen devait approuver l'ensemble des principes et des lois qui présidaient au pacte civique français. L'acceptation du Code civil n'était pas négociable. La conciliation du respect des normes musulmanes émanant du droit "coranique" (en fait le droit musulman est une élaboration humaine largement postérieure à la révélation coranique, mais massivement intériorisée par les sociétés musulmanes) avec celles du droit français était impossible sauf hypocrisie.

la mahakma du cadi à Constantine

La colonisation française, dans sa version la plus plus candide, s'est voulue assimilatrice. Mais elle s'est heurtée au socle géologique, culturel et religieux, d'une vision du monde (Weltantschaung) et d'une combinaison sociétale entre individus, entre hommes et femmes, profondément hétérogènes à la sienne. L'islam n'est pas une seule relation métaphysique à une transcendance confuse, c'est un code social plus ou moins lâche selon les écoles juridiques (hanbalite, hanafite, chafiite ou malékite), le malékisme étant dominant en Algérie, qui est censé régenté la vie quotidienne et la destinée terrestre de l'individu.

Le poids du passé colonial en Algérie doit s'évaluer dans ses modalités contradictoires. Comme le dit Mohammed Harbi : "La colonisation a été ambivalente dans ses effets. D'un côté, elle a détruit le vieux monde, au détriment de l'équilibre social et culturel et de la dignité des populations. D'un autre coté, elle a été à l'origine des acquis qui ont créé la modernité algérienne. (...) On peut même dire, sans risque de se tromper, que la colonisation a été le cadre d'une initiation à ce qui est une société civile, même si cet apprentissage s'est fait malgré elle et s'est heurté à une culture coloniale, d'essence raciste" dans L'Algérie et son destin. Croyants ou citoyens en 1992 (p. 26 et 27). On peut difficilement conclure qu'il s'agirait là d'un "génocide" citoyen...

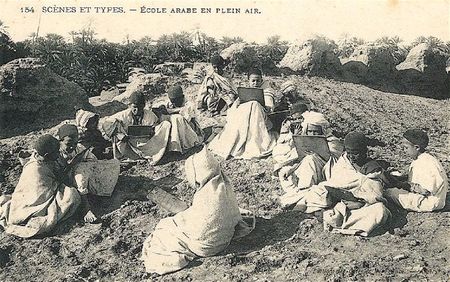

l'assimilation : source d'une volonté de réforme chez les Algériens

En Algérie, le courant assimilationniste (fin XIXe - début du XXe siècle) qui s'incarna dans les "Jeunes Algériens", ou dans les personnalités du Dr Bendjelloul et de Ferhat Abbas, s'incrivait dans le cadre d'une intégration de l'Algérie à la France tout en réclamant la citoyenneté et en soutenant le combat pour la modernité. Ils ont été politiquement dépassés par le mouvement nationaliste mais leur apport est à examiner pour qui s'intéresse à l'émancipation sociale. Mohammed Harbi est très clair à ce sujet :

Algériens", ou dans les personnalités du Dr Bendjelloul et de Ferhat Abbas, s'incrivait dans le cadre d'une intégration de l'Algérie à la France tout en réclamant la citoyenneté et en soutenant le combat pour la modernité. Ils ont été politiquement dépassés par le mouvement nationaliste mais leur apport est à examiner pour qui s'intéresse à l'émancipation sociale. Mohammed Harbi est très clair à ce sujet :

"Du courant assimilationniste, l'historiographie nationaliste élude les évolutions et ne retient que la démission devant la question nationale. Que d'arguments pourtant il a fourni au nationalisme ! Son intérêt ne s'arrête pas là. Les assimilationnistes ont diffusé depuis le début du siècle une littérature d'une valeur considérable. On trouve chez eux une volonté profonde de réforme morale et intellectuelle, une conscience plus nette que chez les nationalistes des effets négatifs des archaïsmes sur la situation de la femme [par leur alliance avec les islamistes, les "Indigènes de la République" de 2005 et tant d'autres bonnes âmes naïves sont en-deçà des assimilationnistes algériens des années 1920 ou 1930 au sujet de l'émancipation féminine...] comme sur la personnalité de l'Algérien et une lucidité aiguë sur les rapports intérieurs de dépendance (khamessat ou métayage au 1/5e et clientélisme). Leurs attaques contre l'absolutisme des notables et le charlatanisme des marabouts sonnent juste" (Mohammed Harbi, 1954, la guerre commence en Algérie, p. 109-110).

Quand on examine l'attitude des "Jeunes Algériens" revendiquant "la naturalisation, la constitution de la propriété privée, la justice, l'établissement de l'état-civil, la scolarisation des enfants"..., on s'aperçoit qu'ils "jouent" la modernité générée par la colonisation pour contrer le traditionalisme des notables et que cela implique un sens politique : "Le groupe des Jeunes Algériens, conscient de la difficulté de faire admettre aux masses musulmanes des institutions proposées par la colonisation, demande qu'on ne les brusque pas. Il faut suivre à leur égard une politique adaptée à leur niveau en attendant que l'école les prépare à embrasser la civilisation moderne. Seule cette institution les disposera à se débarasser de leurs préjugés et à revendiquer la citoyenneté française" (Mahfoud Smati, Les élites algériennes sous la colonisation, p. 209).

Mahfoud Smati cite Louis Khodja, "qu'on peut considérer comme le leader des jeunes Algériens" :

"Je veux bien admettre pour un instant que le Coran sera toujours un obstacle infranchissable à l'assimilation de l'indigène. Est-ce à dire que la France doive abandonner l'oeuvre, aussi noble que charitable, d'élever l'Arabe à son niveau social ? Certes, je n'hésite pas à répondre non. La France pourrait encore tenter, en effet, l'assimilation progressive par l'instruction et par l'éducation de la jeunesse actuelle ; la dépouiller aussi peu à peu de ses préjugés, et se l'attacher insensiblement d'une manière sûre et définitive. Dans cet acheminement lent vers un but aussi généreux, le Gouvernement devra montrer la plus grande bienveillance envers les Arabes qui, trop vieux pour apprendre, ne sauraient se dépouiller immédiatement des usages et des moeurs séculaires ; mais qui, en laissant aller leurs enfants aux écoles françaises, sacrifient par là même une part de leurs croyances et de leur fanatisme" (Les élites..., p. 209-210). Louis Khodja écrivait ceci en 1891 dans : À la Commission du Sénat, la question indigène par un Français d'adoption.

même inégale, la colonisation français a introduit

la pratique élective en Algérie

Le "génocide" civique, cela ne veut rien dire. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de citoyens au sens rigoureux de ce terme en Algérie, cinquante ans après l'indépendance. Il n'y a que des sujets d'une nomenklatura mafieuse et prédatrice des ressources nationales, gouvernant comme les Turcs de la Régence à base de patronage et de clientélisme, appuyée par un appareil répressif et les manipulations politico-religieuses les plus malhonnêtes.

un peuple qui se gouverne lui-même ?

un peuple qui se gouverne lui-même ?

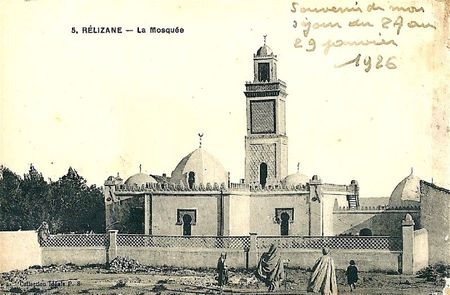

3) Génocide moral ou culturel ?

Dans un autre commentaire sur ce blog (5 février 2012), Michel Mathiot écrit à propos de ce "génocide moral" (qu'il a aussi appelé "génocide des âmes") dont on ne voit pas très bien ce qu'il désigne sinon la domination coloniale d'une manière générale :

- "Ce «génocide moral» ne fut pas celui d’une armée contre des insurgés ni des opprimés, mais il fut permis par des gouvernements, à l’initiative d’une infime partie du peuple français (les puissants parmi les Européens d’Algérie) à l’encontre de l'immense majorité (9/10è) des habitants autochtones maintenus en situation de faiblesse économique et sociale – nationaux de seconde zone, interdits de citoyenneté et de loi française sauf quelques privilégiés et à l’exception du code de l’Indigénat, exclus des couches élevées de la fonction Publique et de l’armée autres que subalternes, oubliés de l’instruction Publique sauf en quelques milieux urbanisés (...)

Pour couronner le tout, ces autochtones furent victimes quotidiennes d’un racisme ordinaire, soit ouvertement, soit sous-couvert d’un paternalisme bon-enfant distillé par le petit peuple pied-noir (...) Devant les réformes improbables, longtemps réclamées, une poignée de révoltés a réussi, dans un premier temps, à tenir tête à l’armée française par une guerre de maquis. Puis dans un deuxième temps, en se ralliant le peuple indigène par la persuasion et par la terreur selon les règles de la guerre subversive, elle est parvenue à transformer cette guérilla en une force politique finalement victorieuse.

En ce sens, on peut dire qu’en Algérie un «génocide moral» s’est fait jour tout au long d’une large période, mais qu’il a finalement débouché sur le droit acquis par un peuple à se gouverner lui-même. (...) la formule de «génocide moral» s’adapte comme un gant à la situation politique de ce pays entre 1830 et 1962. La force d’un tel concept n’a d’égal que la cruauté de cette guerre, et l’exode massif et inédit qui en a marqué la fin" (Michel Mathiot).

choc, oui... mais pas génocide

J'avoue ma perplexité devant cet argumentaire confus et contradictoire (d'un côté on révoque l'aspect militaire puis on finit par le retenir...?!). Je ne comprends pas l'usage du terme de "génocide" pour décrire des formes de domination coloniale qui n'ont jamais visé à l'extermination du peuple dominé.

La démographique interdit déjà de parler de "génocide". En 1936, la population musulmane en Algérie comptait 6,2 millions de personnes ; en 1948 : 7,5 millions ; en 1954 : 8,4 millions ; en 1962 : 9,5 millions. Où est le génocide ? (voir Kamel Kateb, Européens, indigènes et juifs en Algérie (1830-1962).

Chacun s'accorde à reconnaître la puissance du choc colonial, la destructuration partielle d'une sociabilité traditionnelle, de son identité et les véhémences - mais aussi les accommodements - que cela a suscité - Mohammed Harbi le disait plus haut. Ce témoin et analyste a retracé les étapes intellectuelles de sa perception du nationalisme et des caractères de la société algérienne dans plusieurs ouvrages dont L'Algérie et son destin en 1992. À la croisée d'une culture religieuse traditionnelle, d'une sensibilité révoltée à l'injustice coloniale et d'une acquisition de références théoriques notamment marxistes, il a évolué dans l'appréhension de tous ces facteurs.

En 1953, quand il arrive à Paris, s'inscrit à la Sorbonne et à Langues'O, sa vision du nationalisme change : "Celui-ci me paraissait de plus en plus devoir être compris comme une réaction de défense identitaire contre une société coloniale qui menaçait de décomposition et d'anomie, voire de clochardisation culturelle, les couches les plus nombreuses et les plus défavorisées de la société. Mais il me paraissait également devoir être compris comme un instrument de déligitimation de toute lecture sociale du conflit politique" (p. 15).

Puis son investigation historienne l'a conduit à minorer les effets du choc culturel : "Le surnaturel, le merveilleux et le fantastique concourent à la formation de la conscience collective et des représentations mentales, inspirent les choix et les attitudes politiques. Confinée dans des cercles restreints, l'influences des Lumières n'avait pas entamé la foi populaire qui était d'un poids décisif dans la reproduction des mentalités et dans la sacralisation des habitudes familiales et patriarcales. Les effets critiques du matérialisme industriel, la dépersonnalisation des rapports concernaient d'infimes minorités. Si l'on ne veut pas limiter l'histoire de l'Algérie à leur histoire, force est de constater que la rupture culturelle est plus limitée qu'on ne l'a dit et écrit. C'est sur un terrain largement irrigué par les archaïsmes qu'a pu reverdir l'arbre de feu nationaliste" (p. 21).

Je ne vois pas comment conclure au "génocide des âmes" après une telle démonstration. Il ne correspond à rien de ce que fut la rencontre d'une civilisation moderne et d'une civilisation traditionnelle en contexte colonial. Rencontre qui n'a affecté qu'une fraction de la population formellement dominée. D'ailleurs son diagnostic avait déjà été formulé par l'historienne Yvonne Turin qui avait tenté d'évaluer ce type de contact dans Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale. École, médecins, religion, 1830-1880 en 1971. On ferait mieux de la lire plutôt que de parler de "génocide des âmes"…! Elle distinguait "le concept d'influence et celui de colonisation intellectuelle" (p. 17).

Évoquant la fin de la période étudiée, elle disait : "Les notions de progrès, d'évolution, de mouvement qui dominent la société européenne du XIXe s., (…) cet esprit de transformation dont les Européens sont si fiers et dont ils se considèrent tous comme les «missionnaires», toutes ces attitudes dynamiques par nature, n'ont pas entamé, à cette époque, la société colonisée. Méthodes autoritaires ou persuasion, tout est resté vain. C'est là la grande surprise de la première période coloniale" (p. 414).

Finalement, le bilan reste à faire des efforts ou des entraves dont l'administration coloniale fut responsable à l'égard du maintien et de l'entretien des lieux d'enseignement "indigènes" (écoles arabes) et des lieux de culte. Pour l'instant, l'évaluation reste soumise aux revendications des Oulémas qui firent entendre des exigences dont l'intérêt politique ne pouvait qu'inquiéter l'autorité coloniale.

Augustin Berque l'avait parfaitement pointé : "Dans le système uléma, l'Islam n'est plus cette intimité infiniment respectueuse qu'est le sentiment religieux ; il devient offensif, xénophobe et, pour tout dire, anti-français. La syntaxe arabe ne ressortit pas à une transformation linguistique ; elle s'instaure arme d'assaut. L'Histoire se transforme en une apologétique de l'Orient, et tourne ses pointes agressives contre l'Occident. Civilisation matérialiste, pourriture morale de la Chrétienté, sont affrontées à la grandeur, à la pureté islamique" (p. 99).

Les réticences et les obstacles que la France coloniale a posés à l'arabisation et à l'islamisation en Algérie ne relevèrent donc que du politique, que de la conscience que ces deux vecteurs culturels portaient la contestation de sa domination et de sa prééminence. Jamais il n'y eut de volonté d'extirpation religieuse ni de dissolution linguistique. Et les Arabes algériens sont restés arabophones. Leur religion est demeurée l'islam. Le génocide culturel, le "génocide des âmes" est une pure et simple vue de l'esprit. Jamais un programme de la France colonisatrice de l'Algérie de 1830 à 1962.

Michel Renard

mosquée de Rélizane, années 1920

________________________________________

Références bibliographiques

- Charles-Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, 2 / 1871-1954, éd. Puf, 1979.

- Gilbert Meynier, L'Algérie révélée. La guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, Droz, Genève-Paris, 1981.

- Mohammed Harbi, L'Algérie et son destin. Croyants ou citoyens, éd. Arcantère, 1992.

- Mohammed Harbi, 1954, la guerre commence en Algérie, éd. Complexe, 1989.

- Mahfoud Smati, Les élites algériennes sous la colonisation, tome 1, éd. Dahlab/Maisonneuve & Larose, 1998.

- Kamel Kateb, Européens, indigènes et juifs en Algérie (1830-1962, Ined, 2001)

- Yvonne Turin, Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale. École, médecins, religion, 1830-1880, Maspéro et Enal, 1971.

- Augustin Berque, Écrits sur l'Algérie, réunis et présentés par Jacques Berque, Édisud, 1986.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F98%2F113362%2F7169458_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F97%2F113362%2F134487132_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F78%2F113362%2F134071052_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F19%2F113362%2F133839148_o.png)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)