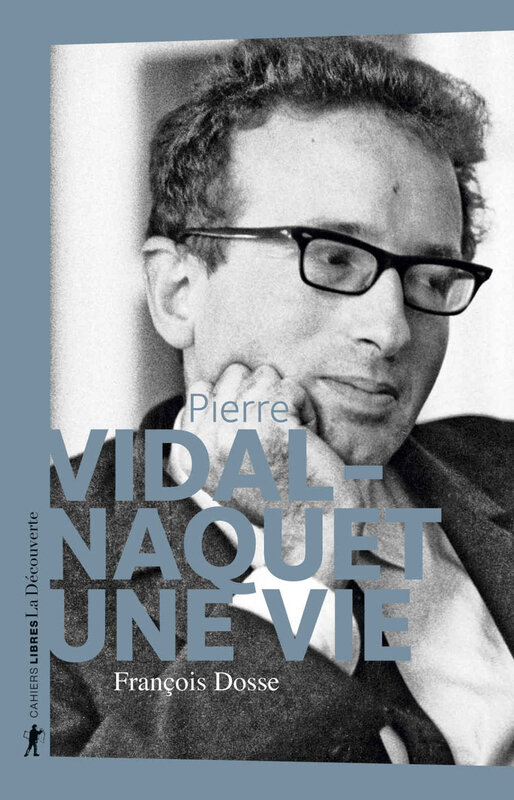

une biographie de Pierre Vidal-Naquet

par François Dosse, décembre 2019

Vidal-Naquet, ou la «religion de la preuve»…

mais pas toujours

Spécialiste de l'historiographie et de l'histoire des intellectuels (La saga des intellectuels français, 1944-1989, 2018), auteur prolixe de biographies de figures de la pensée française (Paul Ricœur, Michel de Certeau, Pierre Nora, Castoriadis), François Dosse, né en 1950, vient de publier une biographie d'un personnage aux multiples facettes : Pierre Vidal-Naquet (né en 1930 et mort en 2006) : Pierre Vidal-Naquet, une vie (La Découverte, janvier 2020, 660 p.).

Cet historien atypique a parcouru les champs de l’Antiquité et ceux de notre époque immédiatement contemporaine.

Il fut l'un des contributeurs de l'anthropologie historique de la Grèce ancienne à la suite de Jean-Pierre Vernant (19184-2007) et engagé dans deux des principaux combats de sa vie : l'opposition à la guerre d'Algérie, avec son livre paru en 1957, L'Affaire Audin , et la contestation de l'utilisation de la torture, d'une part ; la riposte aux négationnistes du génocide des juifs et des chambres à gaz par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale (Les Assassins de la mémoire, recueil, 1987 ; avec son célèbre article paru dans la revue Esprit en 1980 : «Un Eichmann de papier», qui visait Faurisson, d'autre part.

Pierre Vidal-Naquet est, avec justesse, qualifié de «dreyfusard» de la fin du XXe siècle, animé au plus profond de lui par l'idée de justice, d'inacceptabilité de l'erreur judiciaire et du mensonge d'État.

Mais il a été dreyfusard en assumant les règles de son métier d’historien. Ce fut le cas, par exemple, avec L’Affaire Audin, qui paraît le 20 mai 1958, dont on apprend que le travail d’accumulation de documents et de réflexion est celui de Vidal-Naquet mais que la rédaction finale revient à Jérôme Lindon, alors directeur des Éditions de Minuit qui refusa, cependant, que son nom n’apparaisse.

À l’intention des historiens actuels qui vitupèrent le positivisme au nom de théories fumeuses sur le «discours», la mémoire et la narratologie, on répondra : «la méthode [de Vidal-Naquet] s’inspire des enseignements de l’école des historiens méthodiques qui, avec Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos, a défini en 1898 la critique interne et externe des documents. La décantation des informations passant du registre de la mémoire à celui de l’histoire est exemplaire de cette méthode qui singularise Vidal-Naquet, dont le modèle de surplomb est l’affaire Dreyfus» (p.85).

On trouve, dans le récit de François Dosse, toute une riche galerie de personnages de la vie intellectuelle, éditoriale et journalistique et la mention d’épisodes qui méritent le rappel. Comme l’opposition aux «loi mémorielles».

À l’occasion des déclarations de l’islamologue américain Bernard Lewis sur les massacres d’Arméniens en 1915 qui lui valent des poursuites judiciaires, Vidal-Naquet écrit au directeur du Monde :

- «J’apprends que Bernard Lewis et vous-même êtes poursuivis par des associations arméniennes pour avoir publié l’opinion du professeur de Princeton sur le génocide arménien. Je ne suis pas d’accord sur cette question avec Bernard Lewis, et comme d’autres historiens, j’avais signé un texte exprimant ce désaccord. Cela dit, je n’en suis que plus à l’aise pour vous dire que je tiens ces poursuites pour parfaitement scandaleuses. Je tiens la "loi Gayssot" pour elle-même scandaleuse, et je tiens l’application que l’on veut faire au Monde de cette loi pour un deuxième scandale. Il s’agit purement et simplement du principe même de la liberté » (p. 438-439).

Il ne sera pas fait, dans ce court article une recension complète de l’ouvrage. Mais on relèvera quelques points de vue évolutifs sur la dimension de la guerre d’Algérie mais aussi quelques erreurs et oublis.

violence (s)

À revers de toute l’histoire coloniale réelle, Vidal-Naquet tente de définir la violence du FLN avec l’argument suivant :

- En 1989, il publie Face à la raison d’État. Un historien dans la guerre d’Algérie. Il y écrivait : «La violence algérienne nous apparaissait fondamentalement comme une riposte à une violence coloniale et raciste qui n’avait guère connu d’interruption depuis 1830» (cité par Dosse, p. 121). Est-il pertinent de parler de violence «algérienne» comme si elle était le fait de toute une population ? Et en oubliant qu’il y a eu une violence inter-algérienne ? Est-il pertinent d’évoquer une «violence coloniale et raciste» essentialisée et qui aurait duré durant tout le temps de la présence française ? Bien sûr que non. C’est écraser une période de plusieurs dizaines d’années sur des moments d’affrontements qui ne furent ni généralisés territorialement ni durables.

Mais l’historien est capable de changer de point de vue. Toujours tiré de Face à la raison d’État, Dosse retient l’épisode suivant.

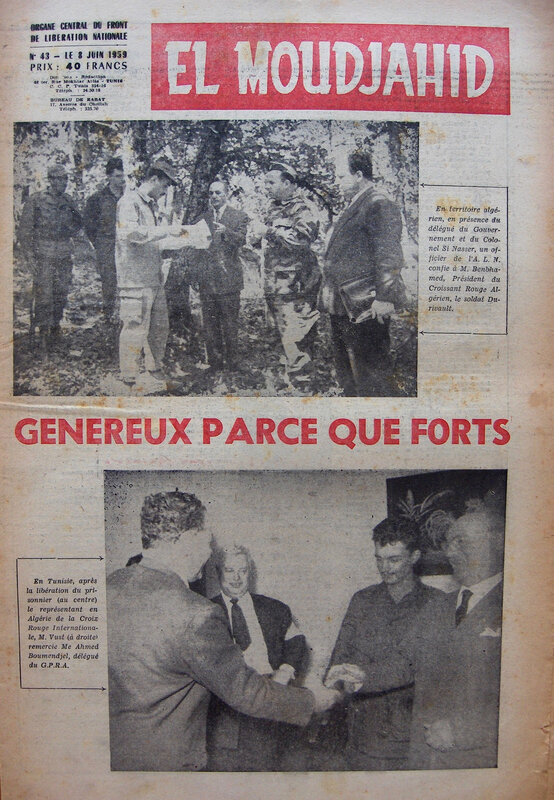

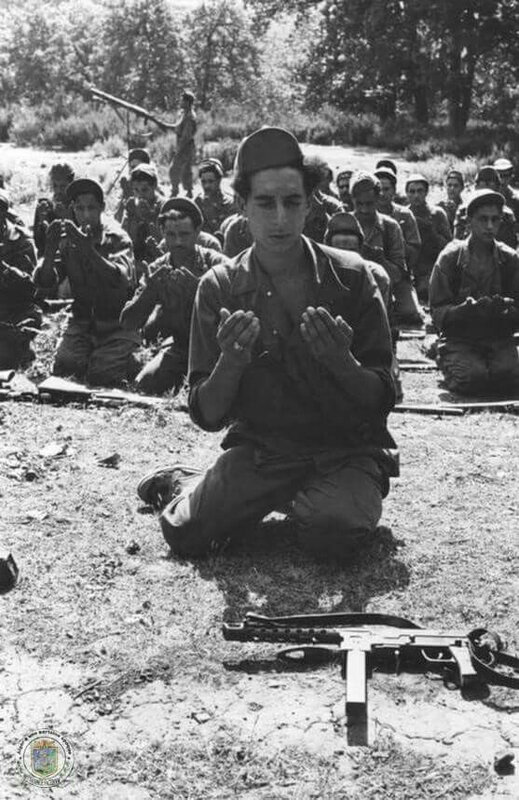

- Ainsi, en 1995, «à l’occasion d’un débat amical organisé par la revue Esprit, Vidal-Naquet reconnaît n’avoir pris conscience du rôle politique de l’islam dans le processus d’émancipation du peuple algérien pendant la guerre d’indépendance que tardivement, à partir des événements d’octobre 1988. De son côté Thibaud confirme cette cécité et incrimine un habile habillage masquant cette dimension religieuse, au point même que de bons observateurs sur le terrain n’avaient rien vu venir» (p. 147-148).

Sur ce sujet, on renvoie à l’étude de Roger Vétillard, La dimension religieuse de la guerre d’Algérie, 1954-1962 (éd. Atlantis, 2018) qui montre que l’islam a tout de suite été une arme du FLN.

Pour preuve une référence qui ne figure pas dans le livre de Roger Vétillard mais que nous apportons au débat. Dans les Cahiers du Communisme, revue du PCF, Léon Feix, responsable des questions coloniales, écrit en février 1955 contre les dirigeants nationalistes qui ont «repris la formule de "l’Algérie musulmane"» (1). La question religieuse est donc bien perçue par les premiers soutiens au FLN, dès le début de l’affrontement.

Une erreur de propos rapporté.

- Est-ce de Vidal-Naquet ou de son biographe (?) mais une erreur se glisse dans la phrase datant de 1997 : «Vidal-Naquet réitère ses préventions par rapport aux nationalismes qui portent la guerre comme la nuée porte l’orage» (p. 366).

La phrase célèbre est de Jean Jaurès à qui on fait dire : «le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage», et qui, en réalité, a déclaré à l’Assemblée nationale le 7 mars 1905 : «Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre comme la nuée dormante porte l’orage» (2).

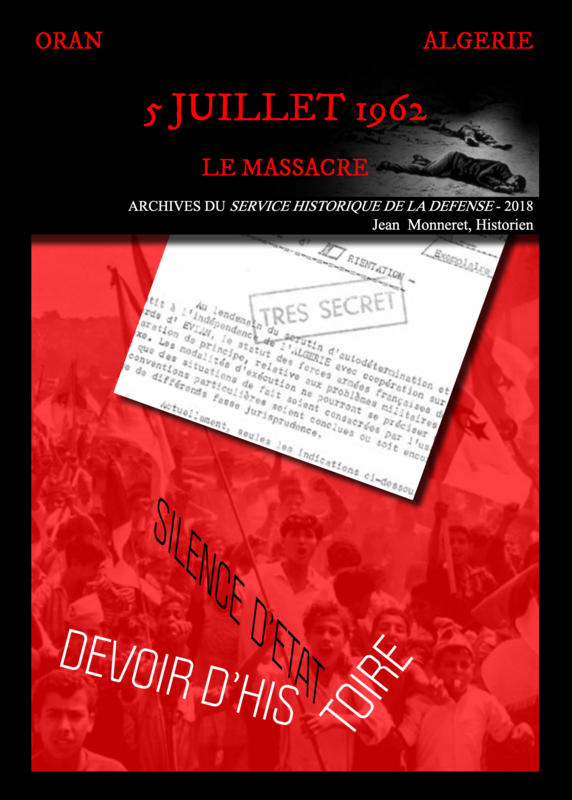

17 octobre 1961

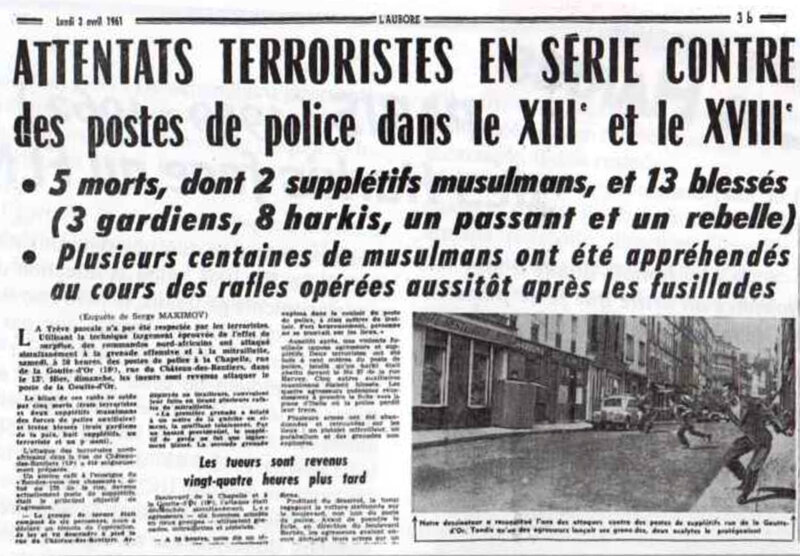

Autre légèreté de François Dosse, qui aurait pu se documenter sérieusement, au sujet de la répression de la manifestation algérienne du 17 octobre 1961 à Paris. Les chiffres de victimes sont fantaisistes.

- Il évoque la librairie de François Maspéro et écrit : «Dans le lieu même de sa librairie, les policiers aux ordres du préfet de Paris, Maurice Papon, s’acharnent alors sur les corps au sol. Et ce soir-là, ils assassinent et précipitent des dizaines d’Algériens matraqués dans les eaux de la Seine, alors que leur manifestation se voulait non violente» (p. 113).

Plus loin, il réédite les mêmes approximations erronées : «le massacre méthodique à Paris, le 17 octobre 1961, de plus de deux cents nationalistes algériens par des policiers français, perpétré à l’initiative du préfet de Paris, Maurice Papon» (p. 123).

La formule est reprise une troisième fois : «Vidal-Naquet réclamait avec d’autres que Papon réponde de ses actes devant la justice pour ses méfaits commis de 1942 à 1944, mais aussi pour sonrôle en tant que préfet de prolice de Paris le 17 octobre 1961, quand au moins deux cents Algériens ont trouvé la mort dans un massacre qu’il avait orchestré en plein Paris» (p. 429).

La vérité sur le 17 octobre 1961

D’où sortent ces «au moins deux cents morts» du 17 octobre ? Quelle est la source de cette estimation ? Jamais la «preuve» (3) n’est avancée ni justifiée. Pourquoi déjà ne pas mentionner que cette manifestation avait été interdite ?

Que le FLN avait abattu nombre de policiers dans les mois précédents ? Que les Algériens ont été contraints d’y aller par les sbires armés et menaçants de ce même FLN ?

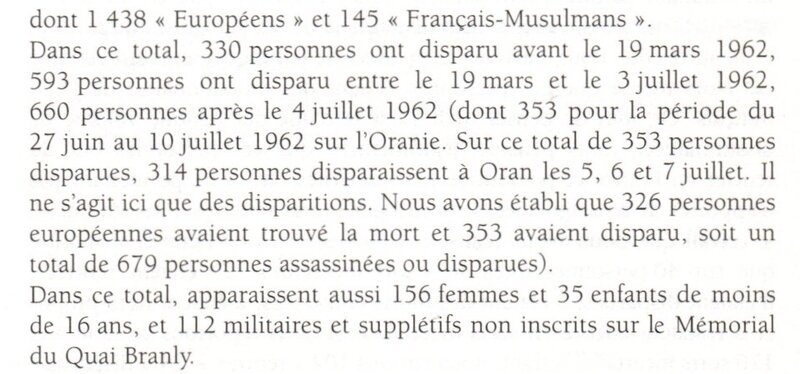

Quant au nombre de victimes, la propagande du FLN et du régime algérien a longtemps avancé le chiffre d’au moins 400 morts. En 1997, devant la Cour d’assises de Bordeaux, Jean-Luc Einaudi, qui avait publié un livre dénonciateur en 1991, a témoigné sur le 17 octobre 1961 lors du procès intenté à Maurice Papon pour son action de 1942 à 1944. Il a présenté une liste de 73 tués et de 67 disparus. Dans la liste des 73 «tués» le 17 octobre 1961, produite par Jean-Luc Einaudi, on compte 17 morts le jour même. 28 sont décédés antérieurement à cette manifestation. 10 sont morts postérieurement à cette date. 18 sont notés morts à une date indéterminée.

On ne peut donc imputer tous ces décès à la seule manifestation du 17 octobre, en particulier ceux morts antérieurement, ni ceux ceux dont la date ne peut être fixée. Comme on ne peut déterminer qui sont les auteurs des assassinats. La police bien sur, mais on sait aussi que le FLN a réglé des comptes. Sur un total de 67 «disparus » fournis par Jean-Luc Einaudi, on rencense : 38 disparus le 17 octobre 1961, 4 disparus antérieurement à cette date, 18 après, et 7 à une date indéterminée.

On ne peut donc parler de «centaines» de morts à l'occasion du 17 octobre 1961 ni imputer tous ces décès avec certitude à la seule police française.

L'historien Jean-Paul Brunet a affirmé : «Si l’on se limite à la répression des manifestations des 17 et 18 octobre, je suis parvenu, et sans avoir été démenti par aucune nouvelle étude, à une évaluation de plusieurs dizaines (de 30 à 50), en comptant large» (4).

génocide en Algérie ?

Cette biographie a beau peser ses 660 pages, elle comporte un oubli important : la position de Pierre Vidal-Naquet à l'égard des opinions, française ou algérienne, qui prétendent que la France aurait commis un génocide en Algérie. Le terme avait reçu un certain écho après la création de la Fondation du 8 mai 1945 par l'ancien ministre Bachir Boumaza en 1990 qui prétendait que les massacres de Sétif avaient causé la mort de 45 000 Algériens. (5).

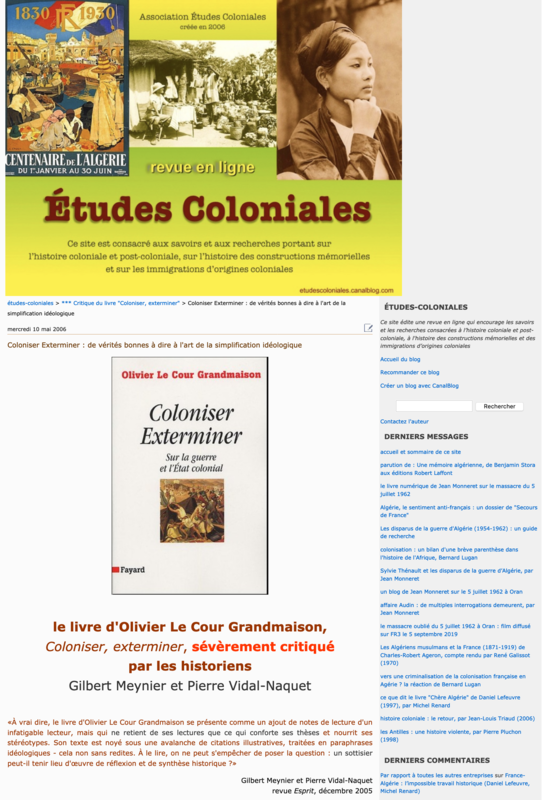

En France, en 2005, le politiste Olivier Le Cour Grandmaison publie un livre au titre boutefeu : Coloniser, exterminer. Sur la guerre et l'État colonial, devenu la bible de tous les indigénistes actuels. Il a eu droit à une longue critique historienne en règle infligée par Gilbert Meynier et Pierre Vidal-Naquet qui qualifient son livre de «sottisier» :

- «Olivier Le Cour Grandmaison surfe sur une vague médiatique, avec pour fond de commerce des humains désemparés, et peu portée à l'analyse critique, cela en fignolant un sottisier plus qu'il ne s'appuie sur les travaux d'historiens confirmés (...) Dommage que ce livre, à la fois boursouflé et hâtif, ne puisse pas vraiment faire la preuve des bonnes intentions dont il est pavé. Nous sommes trop foncièrement anticolonialistes pour nous en réjouir. Il reste que l'air du temps de la dénonciation médiatique ne suffit pas à arrimer à la science des convictions et à faire d'OLCG un historien plausible. Le contexte social, économique et politique actuel est encore fécond qui continuera à générer de telles tonitruances idéologiques à vocation surtout médiatique» (6).

- «Ajoutera-t-on que les dénonciations d'OLCG furent énoncées plusieurs décennies avant lui par de vrais historiens - Charles-André Julien, André Nouschi, Charles-Robert Ageron... -, et en un temps où il y avait courage à le faire, à la différence d'aujourd'hui, et où n'existaient pas encore les fosses d'orchestre médiatiques de la bureaucratie algérienne, toujours avide d'engranger telles cautions solidaires françaises à même de conforter le discours ordinaire victimisant de légitimation de son pouvoir. Discours auquel, faut-il le préciser, les bureaucrates en question ne croient évidemment pas, mais dont il leur paraît qu'il peut encore servir à tenir un peuple toujours imaginé sous l'emprise de la langue de bois unanimiste usuelle».

Pierre Vidal-Naquet récuse toute allusion à un génocide auquel on pourrait ramener la période coloniale française en Algérie. François Dosse aurait pu le dire.

Michel Renard

1 - Cahiers du Communisme, n° 2, février 1955, p. 147-167 ; cité par Jacob Moneta, Le PCF et la question coloniale, 1920-1963, éd. François Maspéro, 1971, p. 211 et 233.

2 - Cf. Daniel Lefeuvre et Michel Renard, Faut-il avoir honte de l’identité nationale ? Larousse, 2008, p. 219.

3 - «J’ai la religion de la preuve» dit Vidal-Naquet, cf. p. 514.

4 - «Les victimes du 17 octobre 1961 selon Jean-Luc Einaudi», Études Coloniales, 22 janvier 2012.

5 - Voir les livres et travaux minutieux de Roger Vétillard sur le sujet.

6 - «Coloniser, exterminer : de vérités bonnes à dire à l'art de la simplification inéologique», Esprit, décembre 2005, relayé sur Études Coloniales, ici.

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)