Les Algériens musulmans et la France

(1871-1919)

de Charles-Robert Ageron

par René GALLISSOT (1970)

________________

René Galissot, historien du Mahreb colonial, militant pour son indépendance depuis 1954, revendiquant un marxisme explicatif de l’histoire, est l’auteur de nombreuses études parues à partir des années 1980. Quand il écrit ce compte rendu de la thèse de Charles-Robert Ageron dans la revue communiste La Pensée, en octobre 1970 , il n‘a publié qu’un court opuscule dans la collection «Que sais-je ?» (Puf) en 1961, sur l’économie de l’Afrique du Nord.

Mais sa lecture est sérieuse et il en discute quelques thèses fondamentales. Il situe le travail d’Ageron dans un entre-deux :

«Cette thèse n'est plus une histoire coloniale, elle n'est pas, au sens actuel du mot, une histoire de décolonisation ; elle oscille entre l'histoire politique et l'histoire sociale, (elle) annonce donc, une histoire de l'Algérie colonisée qui soit compréhension des transformations économiques, sociales et culturelles et des mutations idéologiques et politiques».

Galissot voudrait lire dans Ageron des idées qui n’y sont pas clairement mais qui y sont quand même… un peu à la manière de la lecture symptomale d’Althusser. Ainsi la thèse d’Ageron serait :

«une œuvre en suspens entre deux historiographies ; elle se retient d'être une explication piénière ou d'offrir des hypothèses d'ensemble, ou plutôt sa façon d'être compréhensive consiste à accumuler les éléments d'explication, ce qui lui donne ce caractère d'analyse indéfinie. Mais l'auteur soutient ses vues propres, ce qui nous vaut des thèses dissimulées en forme de thèse universitaire».

l'échec d'une «politique indigène» ?

Charles-Robert Ageron ne serait pas «l’historien de la question indigène», comme il le revendiquait lui-même selon Galissot, mais celui d’une thèse [qui] trouve le plus fréquemment son centre de gravité dans la société coloniale elle-même, ce moyen terme déformant entre la métropole et les colonisés».

Galissot prête à Ageron le regret de l’insuccès d’un «une politique indigène positive», celle qui fut notamment définie par Ismaïl Urbain et que deux gouverneurs généraux chers à l’historien ont plus ou moins tenté de pratiquer : Jules Cambon de 1891 à 1897 et Jonnart de 1900-1901 et 1903 à 1911. Leurs échecs respectifs, et surtout celui de 1919 qui n‘a su réaliser l’assimilation complète, sont pour Charles-Rober Ageron ce qui «rendit fatale l’indépendance»

C’est la «thèse véritable du livre» aux dires de René Galissot. Et il en reproche la méthode à l’auteur :

«Cette vision de la fonction coloniale réduite à «une politique indigène», qui conduit à privilégier la voie qui ne fut pas suivie, empêche quelque peu de comprendre que la politique véritablement appliquée, fut une réelle politique coloniale, ou plutôt qu'une politique coloniale se situe à plusieurs niveaux, et qu'une politique d'association ou d'assimilation est, elle aussi, coloniale»

L’assilimilation sociale restait exclue, selon René Galissot :

«N'est-il pas plus sain d'admettre que la politique d'assimilation repose sur le postulat qu'il ne peut y avoir de nation algérienne, sur le rejet donc de l'évolution nationale pour le pays colonisé ? Or le refus du développement national caractérise une politique coloniale, fût-elle idéaliste».

René Gallissot est très sévère sur les informations qu’il tire de la thèse d’Ageron à propos de la politique foncière :

«L'objectif fondamental du programme des colons était de rompre la société algérienne, de la pulvériser en rendant la propriété individuelle, ce qui en mettant fin aux entraves collectives, ouvrirait le marché des terre».

Et cette politique ne fut pas seulement celle des «gros colons» :

«C'était vraiment toute une société, au rare pouvoir d'assimilation des nouveaux venus, qui pratiquait l'exploitation coloniale, et les plus petits détenteurs de pouvoirs n'étaient pas les moins abusifs dans l'exaction, comme le signalent, à travers l'étude d'Ageron, les méfaits des gardes forestiers par exemple».

Finalement, Galissot regrette presque l’énorme travail d’Ageron puisque la cause était entendue :

«Thèse étonnante que cette œuvre de Ch.-R. Ageron, écrasante en sa masse, déroutante parfois en sa composition et en ses détours, fatigante par sa minutie et ses scrupules, mais sûre au niveau des faits et plus encore révélatrice de la société coloniale, tout en demeurant hésitante dans l'analyse politique ; thèse, qui nourrit de toutes ses informations, ses bilans, ses notations, ses citations, la compréhension d'un demi-siècle d'histoire de l'Algérie, de cette époque de mutations encore souvent sourdes mais irréversibles, qui croit cependant que par une action externe et toute politique, celle d'une «politique indigène» précisément, le cours des choses aurait pu être changé».

M.R.

Charles-Robert Ageron,

professeur au lycée d'Alger

quand il commençait sa thèse

________________

texte de René Galissot

Le grand livre de Charles-Robert Ageron (1) risque d'être mal lu et plus encore mal compris et ce serait vraiment dommage de perdre par découragement ou par énervement ce que recèle cette somme de connaissance et d'explication compréhensive. Par sa masse, le livre fait peur ; par sa densité et plus encore par sa complaisance dans l'austérité érudite, il déroute fréquemment. Plus gravement ensuite, l'ouvrage renouvelle constamment une équivoque : l'auteur fait parade de positivisme en ne reconnaissant comme objective et donc scientifique que l'histoire réduite à une pure transposition d'archives, alors que tout au long, sourd une colère vainement rentrée contre l'échec de la colonisation ; mais le meilleur du livre tient sans doute à cette sombre passion qui soulève ces gros volumes laborieux.

Enfin, comme un pécheur, d'un vice ou d'une tentation, Ch.-R. Ageron se défend de devoir quelque chose au marxisme : il iance quelques pointes contre les jugements de Hallgarten (Imperialimus vor 1914) sur le gouverneur général Jonnart ; il défend avec entêtement contre Madeleine Rebérioux, une interprétation courte du socialisme français et de la pensée de Jaurès, critique vertement la notion de «révolution démocratique bourgeoise» qui n'a rien à faire là, et se refuse à parler d'impérialisme. Mais que le marxisme ne se réduise pas à un nominalisme, et voici qu'Ageron travaille en marxiste sans le savoir ; ainsi, il s'évertue à affirmer le primat du politique, mais ses explications ultimes renvoient à l'analyse de l'évolution de la propriété ; l'œuvre croule sous la matière, mais les moments de synthèse valent par compréhension en profondeur de la condition sociale algérienne.

Le marxisme ne fait aucune profession de foi d'impérialisme rétroactif, et le récent colloque du C.E.R.M. (décembre 1969) est revenu avec insistance sur les particularités de l'impérialiste français qui est largement un impérialisme retardé, en tout état de cause fort tardif, pour l'Algérie au moins, car la colonisation appartient à une plus longue histoire ; dans la période étudiée, c'est bien d'elle que provient l'originalité du cas algérien qui tient précisément à l'existence d'une société coloniale et à sa pesée sur la métropole. Trêve de vaines querelles cependant devant l'importance de l'entreprise conduite par Ch.-R. Ageron, sa richesse et sa fréquente pertinence.

Alger, place Mac-Mahon, 1845-1847 (source)

Les thèses de la thèse

Les dimensions et le poids de l'ouvrage disent assez que ce livre est une thèse universitaire, qui pousse même à l'extrême les vices du genre. Charles-Robert Ageron évoque son travail de bénédictin, et relève que la France juive de Drumont en ses 1 160 pages n'était pas aussi illisible qu'a bien voulu !e dire l'historien de L'Algérie française, Claude Martin. L'ouvrage se présente sous les lourdes espèces de deux gros volumes aux caractères denses, et plus serrés encore dans les notes, de 1 298 pages, sans compter 8 pages de garde et X pages de table de matières, qui sont de lecture difficile, tant l'auteur est rivé à ses archives qui sont pour l'essentiel le terne produit de l'administration française, tant il montre de scrupule en n'avançant qu'à petit pas, voire en revenant en arrière.

De surcroît, les notes sont parfois plus attirantes que les développements, car Ch.-R. Ageron y a logé, non sans quelques pointes, ses propres jugements en matière coloniale, et surtout les chapitres les plus intéressants, si l'on excepte la mise au point sur l'insurrection de 1871 et la belle leçon d'histoire sociale sur la question forestière, se placent à la fin du tome premier : la crise algérienne de 1898, et plus encore dans le cours du deuxième volume les «transformations de la société musulmane» (chapitre XXIX) et dans le livre V sur «l'Éveil de l'Algérie musulmane». Ces pages font regretter que Ch.-R. Ageron ne se soit pas battu à visage découvert, au lieu de se cacher sous l'érudition, derrière des justifications répétées, ou de longues analyses de projets souvent mort-nés.

Cette thèse n'est plus une histoire coloniale, elle n'est pas, au sens actuel du mot, une histoire de décolonisation ; elle oscille entre l'histoire politique et l'histoire sociale, se refuse à être psychologique mais l'est assez souvent, esquisse et déjà fortement, annonce donc, une histoire de l'Algérie colonisée qui soit compréhension des transformations économiques, sociales et culturelles et des mutations idéologiques et politiques.

Écrite au moment même où l'histoire de l'Algérie changeait de sens, l'œuvre de Ch.-R. Ageron, par sa rencontre d'intentions et parce qu'elle vise le temps où l'Algérie nationale n'était encore qu'en gestation, apparaît ainsi comme une œuvre en suspens entre deux historiographies ; elle se retient d'être une explication piénière ou d'offrir des hypothèses d'ensemble, ou plutôt sa façon d'être compréhensive consiste à accumuler les éléments d'explication, ce qui lui donne ce caractère d'analyse indéfinie. Mais l'auteur soutient ses vues propres, ce qui nous vaut des thèses dissimulées en forme de thèse universitaire.

L'ouvrage est d'abord une étude de politique coloniale ; il relève alors d'un genre désuet car la matière, celle des innombrables circulaires et règlements administratifs, tombe en poudre ; au mieux il touche à une science politique, mais devenue sans objet. Il perd donc à paraître après la fin de la guerre d'Algérie et l'indépendance, car plus tôt, il aurait eu valeur critique de cette véritable histoire sainte que fut trop souvent l'histoire coloniale de l'Algérie ; le livre aurait même été explosif. En sa démarche pointilliste et pointilleuse, en sa passion rentrée, il démolit en effet la glorification de la colonisation ; il démontre ce que fut et la faiblesse politique métropolitaine, et l'action oppressive de la société coloniale ; il est vrai qu'il trouvera encore certainement des ennemis partisans qui lui rendront sa vertu purificatrice. C'est au reste chose faite, si l'on se reporte à l'article que lui consacre Xavier Yacono, dans la Revue historique (2).

Mais l'œuvre n'est pas qu'un grand travail d'histoire de la colonisation ; elle est aussi la première pierre d'une entreprise d'une autre nature, qui tendrait à reconnaître l'évolution sociale et intellectuelle de l'Algérie sous l'effet de la colonisation, soit l'Algérie algérienne au creux de l'Algérie française, une histoire profonde sous l'histoire imposée.

Le livre d'Ageron n'atteint pas ce dessein; il le prépare ; l'œuvre demeure ambiguë, en ses divers penchants, notamment par son insistance à répéter qu'il y eut des libéraux lucides, mais qui ne furent pas écoutés.

Désenchanté par l'échec, Ch.-R. Ageron n'en reste pas moins attaché à ce qui fut la colonisation de l'Algérie ; mais d'autres réalités viennent capter l'attention : la dépossession paysanne, le refoulement culturel, et l'éveil politique algérien. Ch.-R. Ageron parle encore de «la victoire de nos armes», et se laisse aller à croire le Maghreb éternel, c'est-à-dire immobile et hors du temps ; Jugurtha n'en finit pas de résister ; comme Augustin Bernard et les administrateurs coloniaux, l'auteur en appelle à Montesquieu et la nature humaine : «C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir, est porté à en abuser». (Montesquieu cité page 618).

L'histoire de Ch.-Ageron qui se qualifie lui-même d' «historien de la question indigène», comme au bon vieux temps, n'est plus celle de l'œuvre coloniale, ce qui donnerait alors : «la France et les Algériens de 1871 à 1919», mais sans être l'histoire interne, l'intériorisation algérienne des rapports avec la France, c'est que la thèse trouve le plus fréquemment son centre de gravité dans la société coloniale elle-même, ce moyen terme déformant entre la métropole et les colonisés.

Certes, l'originalité de l'histoire coloniale de l'Algérie est là, dans le peuplement, mais l'Algérie n'en cesse pas pour autant d'être colonie française, et les Algériens d'évoluer dans la dépendance. «L'erreur fondamentale, reconnaissait Jules Ferry cité par Ageron, c'est d'avoir voulu y voir autre chose qu'une colonie».

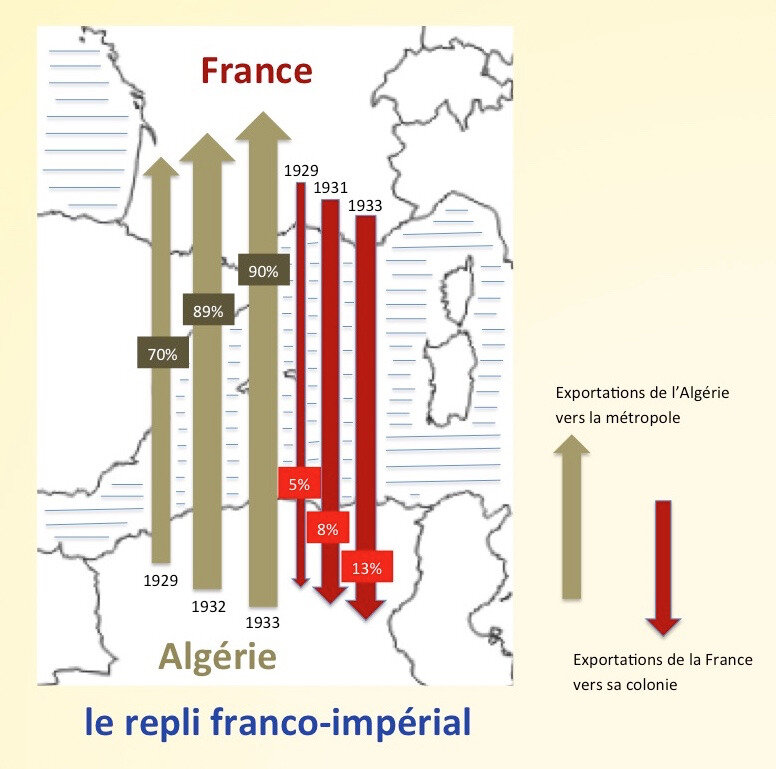

L'étude des liens entre l'Algérie et la France est ainsi trop largement absorbée par la mise en évidence des faits et gestes et des intentions des Européens d'Algérie ; il est étonnant par exemple que le livre ne fasse, autant dire, pas état des relations commerciales et financières entre la France et l'Algérie ; comme l'esprit colonial, il est obsédé par la terre des colons, et par l'omnipotence locale des maires d'Algérie. Mais aussi, il vaut par là, par l'information qu'il apporte, par l'immensité des confirmations et révélations qu'il établit, ce qui compense ce qu'il n'est pas.

La thèse cherche en effet son point d'équilibre ; histoire d'une politique coloniale, ou plutôt de l'absence de politique coloniale (ce qui est une thèse) ; histoire de la société coloniale, c'est-à-dire, le programme des colons et son application, ce qui tend à surfaire leurs responsabilités et constitue donc une autre thèse ; histoire de la colonisation subie, qui devient celle de l'écrasement des Musulmans algériens, puis de l'éveil moderniste pour quelques-uns, qui n'est donc pas encore national, ce qui soutend encore une thèse, car sous-entend une définition restrictive du fait national.

L'historique se révèle plus riche que les thèses défendues, et encore, en les examinant en leur triple mouvement, découvrirons-nous qu'elles pénètrent au cœur de la problématique contemporaine, celle de la formation nationale et de la libération coloniale.

L’absence de politique coloniale

Les Musulmans algériens et la France de 1871 à 1919 : Sous ce titre très large ont été présentés les résultats d'une triple et longue recherche parmi la documentation accessible en Algérie et comment elle s'explique ; comment évolua sur ce sujet, l'opinion en France et en Algérie au gré des oscillations politiques intérieures de la métropole, et sous la poussée des transformations de l'Algérie ; ce que fut enfin le destin des Musulmans, leur évolution économique, sociale, politique pendant ce demi-siècle de l'Algérie coloniale.

- Ce paragraphe est la reprise quasi exacte des premières phrases de la conclusion générale du livre d'Ageron. Il est étrange que René Galissot ne le place pas entre guillemets. Il est également symptomatique qu'Ageron lui-même ait inversé substantifs et adjectifs : «Les Musulmans algériens...» ici, alors que le titre de l'ouvrage est : Les Algériens musulmans et la France... [M.R.].

«Ces thèmes. courent comme trois fils à travers les divisions logiques et chronologiques de cet ouvrage» (page 1 229). Premier thème donc, celui de la politique coloniale, mais qui est traité à plusieurs niveaux, celui de l'opinion métropolitaine, celui de l'idéal d'une bonne colonisation, qui ne passa autant dire jamais en pratique, celui de l'action gouvernementale qui n'aboutit guère non plus, car ce triple faisceau de forces et d'intentions se serait brisé sur le môle des intérêts nationaux.

Si Ch.-R. Ageron avait tenu la gageure d'analyser, comme il l'annonce en conclusion, l'état et l'évolution de l'opinion française face à l'Algérie, il eût écrit encore un autre volume ; il y a en effet là le sujet d'une autre thèse, mais qui est probablement intraitable, car la matière devrait être inventée, sans parler de la fréquente ignorance de la situation algérienne. Par la presse et les prises de position politiques, l'on a accès moins à l'opinion qu'aux vues des fabricants de l'opinion ou de ceux qui l'utilisent pour leur carrière ou leur pratique politique. De plus, l'opinion ne se réduit pas à une opinion, mais se divise en attitudes différentes. C'est montrer quelque juridisme, ou tout au moins c'est prendre à la lettre l'idéologie libérale, que de postuler qu' «en régime parlementaire, le contrôle de la nation sur l'action gouvernementale et administrative en Algérie devait normalement s'exercer par la voix des deux Chambres» (page 400).

En réalité, en fait d'opinion, Ch.-R. Ageron nous renvoie essentiellement aux débats parlementaires, et ceux-ci se réduisent à l'affrontement du groupe colonial derrière Étienne et Thomson, et des porte-parole d'une colonisation ou mieux d'un impérialisme libéral comme Jules Ferry et quelques républicains, comme Leroy-Beaulieu ou quelques élus de tradition saint-simonienne, auxquels se joindront des défenseurs individuels des indigènes comme Albin Rozet en premier lieu, et bientôt quelques voix socialistes.

Ces discours à la Chambre, que prolongent des réunions de sociétés et la publication de brochures, n'ont rien à voir avec l'opinion des électeurs, du moins en métropole, et pour être de même origine départementale qu'Albin Rozet, il m'est possible d'affirmer que son action en matière algérienne était totalement indépendante et ignorée de sa base électorale. Après les joutes oratoires et les amendements, les textes de loi étaient votés par la majorité républicaine ; ce qui détermine donc une politque coloniale de la voie moyenne. Ce consensus parlementaire sur une position moyenne peut-il être ramené à une absence politique ?

En réalité, la carence est déduite de la non application de ce que l'on pourrait appeler une politique indigène positive, celle dont la thèse d'Ageron célèbre les avocats les plus conséquents dont le modèle est d'abord celui qu'il nomme «l'apôtre de l'Algérie franco-musulmane», Thomas-Ismaël Urbain.

Ce mulâtre d'inspiration saint-simonienne donna sa forme la plus généreuse à la politique indigénophile du Second Empire des premières années 1860. Le triomphe des colons dans l'écrasement de l'insurrection de 1871 le chassa d'Alger où il ne revint que pour mourir en 1883.

Son idéal, entretenu par son disciple Ferdinand Hugonnet, trouva un écho en des officiers coloniaux jusqu'à Lyautey, auprès de professeurs comme Wahl et surtout Emile Masqueray, au journal Le Temps, grâce à Paul Bourde notamment, se perpétua à la Société française pour la protection des Indigènes des colonies créée en juillet 1881, auquel répondra la Société pour la protection des colons dont le premier président fut Paul Bert. Il anime Albin Rozet et Victor Barrucand, et pour une part Leroy-Beaulieu, et les deux grands gouverneurs, chers au cœur de Ch.-R. Ageron que furent Jules Cambon de 1891 à 1897 et Jonnart de 1900-1901 et 1903 à 1911.

Mais «comme il ne fut jamais facile à un métropolitain d'être libéral en Algérie» (page 421), les deux gouverneurs ne purent en définitive pratiquer qu'une «politique des égards», à l'égard de l'Islam précisément. Cambon toutefois s'attaqua avec plus de force aux méfaits du parti des colons, en refrénant l'exercice du code de l'indigénat, en s'attaquant aux scandales dès mairies, en tentant de ranimer les assemblées de douars, en voulant lutter contre l'usure.

Jonnart joua essentiellement de diplomatie, donnant à la ville d'Alger un style à la ressemblance de sa politique, ce style hermaphrodite, ni européen, ni maure mais très européen cependant qu'est le style mauresque. Leurs perspectives communes étaient d'ouvrir une participation algérienne à l'administration du pays, et les projets de Jules Cambon, de Jonnart seront ceux qui se retrouveront ensuite dans le projet Blum-Violette, voire dans le premier discours de Constantine.

Cette politique indigène cherche donc à être distincte de la politique coloniale, au sens restrictif du mot. Elle conduirait à faire de l'autorité française «l'arbitre des deux peuples en Algérie» (page 1 252) ; mais les colons ont chassé Cambon, réduit Jonnart à sauver les apparences.

L'échec français en Algérie s'expliquerait en définitive par le rejet d'une bonne politique indigène. Une lancinante nostalgie des impossibles bons rapports entre Français et Musulmans porte ce livre.

Pour l'auteur, le destin qui rendit fatale l'indépendance, s'est même noué dans cette dernière chance qu'aurait été l'assimilation ouverte à l'appel des Jeunes Algériens ; elle fut manquée en 1919 et par la loi Jonnart qui coupait en deux corps électoraux : Français et Musulmans, et ceux-ci encore ne constituaient-ils qu'un électorat mineur. «L'historien, qui a le devoir de déceler et de dater les tournants politiques, doit noter qu'en 1919 ou dans les années de l'immédiat après guerre, fut manquée la politique d'assimilation, rendue possible pour la première fois par le souhait de l'élite jeune-algérienne» (page 1 239). Au dire de Ch.-R. Ageron, ce fut la faillite de l'idéal de la Révolution française qui s'appelle Égalité, et il ne resta plus aux Algériens, puisque la citoyenneté française était fermée, que l'issue d'une citoyenneté algérienne.

Cette thèse, qui est la thèse véritable du livre, est tempérée toutefois par la reconnaissance, in extremis, que l'assimilation n'était qu'un rêve idéaliste, «un idéal peut-être inaccessible» (page 237).

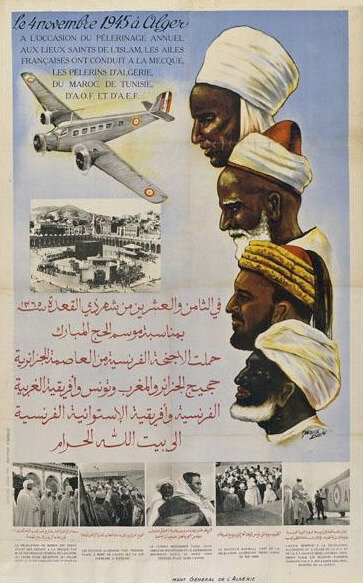

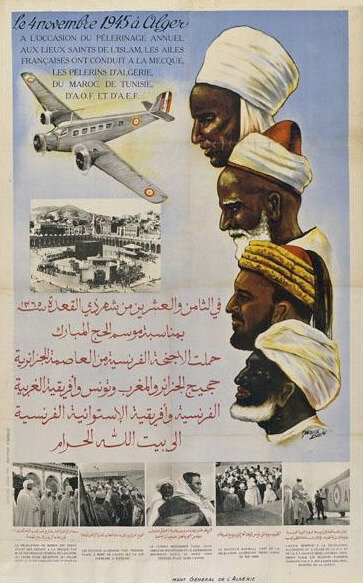

pèlerinage de 1945 (source)

(source)Cette vision de la fonction coloniale réduite à «une politique indigène», qui conduit à privilégier la voie qui ne fut pas suivie, empêche quelque peu de comprendre que la politique véritablement appliquée, fut une réelle politique coloniale, ou plutôt qu'une politique coloniale se situe à plusieurs niveaux, et qu'une politique d'association ou d'assimilation est, elle aussi, coloniale.

Il y aurait beaucoup à dire sur cet échec de 1919, sur la signification de la volonté assimilatrice des Jeunes-Algériens, et d'abord sur l'ampleur du mouvement ; Ch.-R. Ageron marque au reste fort bien le caractère élitaire de cette action revendicative de droits. L'impossible politique indigène aurait donc été de tenter l'assimilation ; qu'il y ait en France un républicanisme assimilateur, le fait est certain, mais recouvre une tendance du nationalisme français et justement en précisant que cette prétention relève du nationalisme français, l'on rend manifeste l'incompatibilité de l'assimilation et de l'évolution sociale algérienne, car une nation est un fait social autant que politique, ou mieux une société civile, et le nationalisme, fût-il bien intentionné, ne peut absorber une formation sociale étrangère.

Une assimilation intellectuelle est encore relativement possible ; elle s'est effectivement produite pour quelques évolués à cette époque ; l'assimilation sociale demeure exclue, d'autant plus qu'elle est traversée par la barrière coloniale. L'illusion de la colonisation libérale entretient une constante ambiguïté dans l'étude des rapports entre Musulmans et Français, qui rejoint au reste l'ambiguïté des positions algériennes évoluées, et celle des Français libéraux d'Algérie.

N'est-il pas plus sain d'admettre que la politique d'assimilation repose sur le postulat qu'il ne peut y avoir de nation algérienne, sur le rejet donc de l'évolution nationale pour le pays colonisé ? Or le refus du développement national caractérise une politique coloniale, fût-elle idéaliste.

Mais cette assimilation n'est pas la politique définie par Ismaël Urbain et ses disciples comme Emile Masqueray ; elle n'est pas non plus la perspective de Leroy-Beaulieu ou de Jules Ferry. Leur politique n'est pas d'assimilation, mais d'association, ce qui implique la reconnaissance de l'étrangeté algérienne qui ne saurait donc être assimilée à la France, mais seulement à la civilisation.

Urbain, comme le cite Ch.-R. Ageron, est très clair ; il se situe à l'opposé de la «France africaine» et de l' «Algérie française»; sa brochure de 1860 sous le pseudonyme de Georges Voisin : L'Algérie pour les Algériens réserve le nom d'Algériens aux Algériens, à ceux qu'Ageron appelle les Algériens musulmans. Dès 1847, il écrivait un article dans la Revue de l'Orient et de l'Algérie dont le titre était «Chrétiens et Musulmans, Français et Algériens».

Ce qui est remarquable dans le cas d'Urbain, et ne se retrouvera guère que chez quelques socialistes dont Jaurès, c'est que la reconnaissance de l'autre va jusqu'à donner l'indépendance comme aboutissement de l'association et de la civilisation. Toutefois les barrières nationales sont abolies dans le rêve saint-simonien d'union de l'Orient et de l'Occident, ou dans le pacifisme universel du socialisme.

En dehors de ces visions, la politique d'association se ramène soit au protectorat, en faisant une part dans l'administration aux indigènes, soit, sous une forme imprécise, à une liaison privilégiée de pays à pays dans le concert international.

C'est ce que disent Leroy-Beaulieu et Jules Ferry. Urbain avançait déjà que c'était «à l'Algérie à faire prédominer notre influence en Orient» (cité page 413) ; Leroy-Beaulieu, gendre de Michel Chevallier, ne croit plus à la «fusion des races», mais seulement à «celle des intérêts» (page 423) ; il n'est pas possible d'absorber l'élément indigène ; la formule reste de «franciser dans une certaine mesure» ou, comme le dit très bien Ch.-R. Ageron : «Pas de politique indigène qui n'associe pas les Indigènes à l'administration et à la direction de leur pays» (page 428). Ces promesses d'association seront progressivement recouvertes, sous le gouvernement de Jonnart notamment, et dans les discours ministériels français, par des affirmations assimilationnistes, et l'usage du mot assimilation permit de concilier tous les partis ; la confusion était d'autant plus grave de conséquences que les colons réclamaient eux aussi l'assimilation, pour dire autonomie civile et pouvoir colonial.

À mesure donc qu'elle s'écarte de sa réalisation, l'association se perd en idéal contradictoire d'assimilation ; n'est-ce pas cette apparence d'idéalisme qui finalement fait croire que s'est échoué en 1919 un impossible rêve ?

Ces desseins de bonne colonisation, qui ne cessent pas d'être colonisateurs, pour Ismaël Urbain, Leroy-Beaulieu, Jules Ferry, Jules Cambon s'inscrivent dans une prise en compte d'intérêts internationaux ; l'Angleterre est l'arrière-pensée de tous les hommes politiques ; leur visée n'est donc pas seulement coloniale, mais impériale, et quand elle prend une ampleur mondiale, elle s'annonce même comme impérialiste. Ismaël Urbain pense à l'Orient, Leroy-Beaulieu à la colonisation dans son ensemble et à l'action des puissances européennes, Jules Ferry, lors du grand débat algérien de 1891, invoque les devoirs de la France qui «a pris à la face du monde la tutelle d'une nation comme la nation arabe» (cité page 446).

La politique mondiale commande la politique impériale qui définit la politique coloniale ; de là procède la différence entre la politique de quelques ministères et de quelques gouverneurs comme Cambon, celle plus constante du parlement français qui s'en tient à n'être que coloniale métropolitaine, et celle des représentants de la colonie d'Algérie, dont la politique coloniale est bornée par l'horizon des intérêts locaux. Encore existe-t-il d'autres niveaux de politique coloniale, comme celle des militaires pour qui compte la présence au milieu des indigènes plus que l'exploitation économique, et qui s'efforce à se maintenir après le Second Empire, ou celle des instituteurs et du recteur Jeanmaire qui se battent pour la conquête des esprits. La politique coloniale française résulte en définitive, de l'interférence variable de ces politiques, bien plutôt que d'une absence de politique, et cette politique qui est faite de concession et de tolérance de desseins différents, constitue réellement l'action coloniale française ; elle doit donc être étudiée comme telle, et non pas être condamnée ou méprisée au nom des idéaux naufragés. La colonisation ne relève pas de la morale, mais de l'histoire.

Il y eut bien ainsi, fût-elle moyenne, une politique coloniale française, et qui fut du ressort de la métropole. Parlements et gouvernements successifs ont maintenu des liaisons administratives contraignantes avec l'Algérie, nommé des fonctionnaires qui subissaient certes les injonctions des colons, mais renouvelaient incessamment la mainmise française ; la France a entretenu un appareil administratif, militaire et policier, multiplié les lois et la réglementation, assuré la perception des impôts bien mieux que la scolarisation, fourni des apports financiers sur crédit public pour aller au devant des dettes coloniales et du déséquilibre budgétaire. L'importance de l'impôt dans la ruine de la société algérienne indique bien que la responsabilité ne se situe pas seulement dans la rapacité des colons, mais dans l'action publique même.

N'est-ce pas le monopole commercial français, celui du pavillon proclamé en 1889 mais d'application antérieure, qui a déterminé la fonction économique de l'Algérie, fixé, jusqu'à l'aberration même, l'orientation spéculative et à usage d'exportation de la production agricole et minière ? La colonisation économique se trouve ainsi à l'origine des agissements des colons, de l'arrivée et de l'implantation des Européens et de leur revendication de francisation poussée jusqu'au racisme. La thèse de Ch.-R. Ageron a laissé de côté cette domination métropolitaine, l'on peut dire, ce rattachement de l'Algérie à la France ; l'étude représente alors l'Algérie, comme la zone autonome de la colonisation, le libre champ d'action des colons ; liberté certes, mais dans le cadre colonial français.

Cette dépendance économique peut avoir pour corollaire une faible intervention politique métropolitaine ; qu'est-ce qu'une politique coloniale, sinon une politique de conservation de la colonie ?

Cette politique fut appliquée somme toute par les gouvernements français ; elle n'est pas identique à celle que défendent les intérêts des colons, mais ne peut se dispenser de la prendre en compte, car ceux-ci sont la colonisation même ; la politique coloniale métropolitaine est ainsi condamnée à aller de pair avec la politique de la société coloniale, ou au moins à composer avec elle. L'évolution en matière algérienne dessine alors une ligne sinusoïdale, faite de rapprochements et d'écarts relatifs entre colons et gouverneurs venus de métropole ; les deux composantes principales de la politique coloniale française se rejoignent par exemple sous Tirman, se distendent sous Cambon, se rapprochent malgré tout sous Jonnart.

L'art politique colonial en Algérie est de réussir à rendre compatibles les divergences, ce que fit Jonnart avec excellence, et cette ligne coloniale peut être suivie tant que dure la colonie de peuplement, jusqu'en 1962 donc. Elle est liée en effet à ce fait colonial dont les développements historiques connus sont soit la rupture avec la métropole du fait de la société coloniale, ce qui fut le cas américain et sud-africain entre autres, soit l'aléatoire et probablement provisoire maintien colonial que tente par exemple le Portugal en Afrique, soit l'indépendance par mouvement national de la société colonisée. L'étude historique par delà la politique coloniale de conservation se doit alors d'analyser l'évolution de la société coloniale et celle de la société colonisée pour discerner la signification interne des transformations.

Société colonial et colonisation subie : l’évolution algérienne

L'analyse de la politique coloniale est ainsi surchargée jusqu'à en être parfois obscurcie par le lourd ressentiment que nourrit l'auteur à l'encontre de ceux qui ont gâché les chances d'une Algérie française idéale ; l'on entend trop souvent la litanie des occasions manquées et les responsabilités retombent unilatéralement sur les Européens d'Algérie; pour retenir tout ce qu'apporte ce grand'œuvre, il convient donc de dépouiller la thèse de ces présupposés de bonne ou de mauvaise conscience libérale. L'histoire de l'Algérie sous la colonisation devient alors celle du mauvais ménage que fut la cohabitation, non sans mutuels échanges, des Français d'Algérie et des Algériens musulmans ; les colons ne sont que les agents de ce qui est arrivé, et l'étude de leur conduite nous fait simplement comprendre ce que fut une société coloniale, parmi d'autre ?, et mis à part certains moments extrêmes, ne fut pas la plus parfaite des sociétés coloniales.

Allusivement, Ch.-R. Ageron se risque à quelques comparaisons avec les Iles, l'Amérique ou la colonisation hollandaise ; un comparatisme soutenu aurait probablement rendu aux Français d'Algérie une place historique moins honteuse, et donné une explication de l'inachèvement colonial, puisque la colonie d'Algérie n'est jamais allée autrement que par verbalisme, à la rupture avec la métropole.

Quoi qu'il en soit, le programme et les agissements des Européens d'Algérie sont minutieusement décrits et les effets sur les colonisés, soulignés sans ménagement. Le livre s'ouvre sur le triomphe des colons, Vae victis, par une mise au point magistrale sur l'insurrection de 1871 rapportée dans ses causes au sursaut algérien devant l'avènement du régime civil. De l'aveu même d'un journal colonial : «L'insurrection fournissait une occasion providentielle de reprendre possession de ce sol dont les tribus ne savent pas tirer profit et qui est indispensable pour asseoir une forte domination européenne» (cité page 24). La répression et l'exploitation de la victoire ne furent pas «à l'échelle des événements», mais la réalisation des ambitions refoulées sous le Second Empire d'écraser la population indigène, soit militairement, soit en la mettant à contribution. Le séquestre rapporta plus de 10 millions de francs dont plus de 50 % servirent à l'achat de terres, principalement dans l'Oranais, et directement quelque 750.000 hectares dont près de moitié de bonnes terres de cultures, le reste étant de parcours. Cette ponction est évaluée en définitive à «70,40 % du capital des indigènes séquestrés » (page 32); le tiers de la population algérienne fut concerné.

Dans ce triomphe spoliateur se manifestent déjà les tendances de la mentalité coloniale : Commune d'Alger » et ses expressions d'Algérie fara da se, première ligue anti-juive de juillet 1871, idéologie de la lutte pour la vie et de la loi du lynch : «Leur accorder l'aman serait un crime, écrit le journal l'Indépendant ; avec de telles bêtes brutes, la seule loi qui convienne est celle du lynch» (page 24).

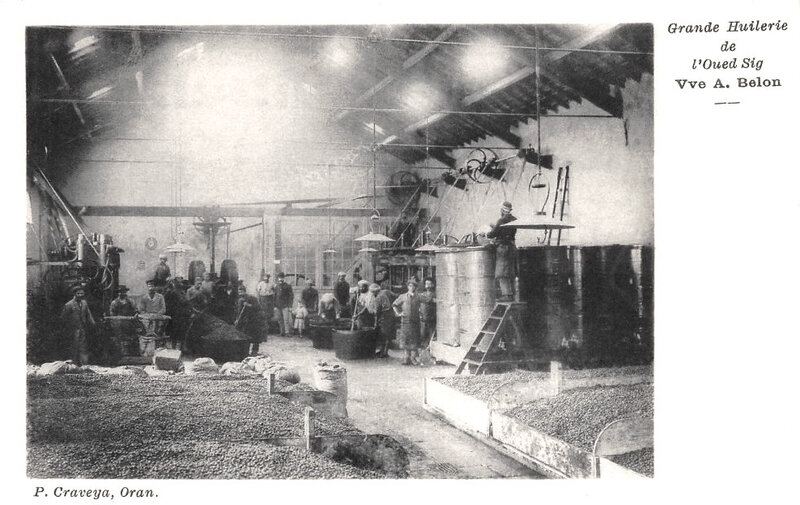

vente aux enchères de lots domaniaux, 1896

(source)

L'objectif fondamental du programme des colons était de rompre la société algérienne, de la pulvériser en rendant la propriété individuelle, ce qui en mettant fin aux entraves collectives, ouvrirait le marché des terres. «Le but essentiel d'une loi sur la propriété est de livrer au marché français de la terre indigène» déclare dès 1871 le Président de la Cour d'Alger. Le docteur Warnier fut le grand opérateur de la loi de 1873; son application fut lente sous Chanzy ; la loi de 1887 simplifia les mécanismes. «Toute distinction devait cesser entre les citoyens français et les sujets français quant à la propriété» ; merveille de l'assimilation ! Cette législation permit de reconstituer le domaine dans lequel la colonisation officielle puisait: plus de 150.000 hectares nouveaux de terres y furent versés; de leur côté, de 1877 à 1890, les Européens achetaient 378.000 hectares ; la loi «a définitivement assis la colonisation» Comme pour bien montrer qu'il s'agissait bien de l'individualisation des parcelles et des habitants, la loi du 23 mars 1882 prescrit la constitution d'un état-civil pour les Musulmans, qui fut de surcroît l'occasion d'inventions grotesques.

Le triomphe colonial passe également par l'extension du territoire civil ; de 1878 à 1881, essentiellement sous le gouvernement d'Albert Grévy, la superficie fait plus que doubler, de 4 874 490 hectares à 10 482 964, pour 196 communes de plein exercice et 72 communes mixtes ; 236 électeurs français régnaient sur la commune de plein exercice de Tizi-Ouzou qui comprenait 22 537 Kabyles ; la circonscription moyenne de commune mixte atteignait 113 641 ha et comptait plus de 20.000 habitants, mais seulement une centaine d'Européens.

«L'impôt communal était en moyenne pour 80 à 86 à la charge des Indigènes. On estimait très publiquement qu'un Indigène rapportait en moyenne 2 francs à la commune à laquelle on le rattachait, mais ce chiffre est encore très inférieur à la réalité, car des calculs statistiques officiels donnent 3 fr. 03 de taxes municipales par individu musulman» (page 190).

Les mairies devenaient le support de la vie publique coloniale. «Les maires algériens, écrit Ch.-R. Ageron, s'octroyaient des indemnités pouvant atteindre 3 à 4 000 fr. dans des communes de 4 à 5 000 habitants et 10 000 fr. dans des villes de 20 000 habitants. Toute mairie avait son secrétaire appointé, beaucoup leur receveur particulier sans parler de nombreux emplois parasitaires (porteur de contraintes, médecins municipaux, sages-femmes, etc.). Ces emplois représentaient la manne électorale et expliquent l'âpreté des élections municipales dans des communes où il n'y avait que quelques centaines, voire quelques dizaines de citoyens français».

La qualification de «Français» prend alors toute sa valeur, et vient en écho la formule «manger de l'Indigène» ; la ville coloniale a planté ainsi son décor: «Il n'est si petite commune en Algérie, écrivait le député Jonnart en 1892 dans son rapport sur l'Algérie, qui ne prétende jouir de squares, de rues plantées d'arbres et garnies de trottoirs, d'eau potable, de lavoir, de marché, d'abattoir, c'est-à-dire de commodités et d'un luxe que se refusent par mesure d'économies tant de communes de France».

Cette autonomie coloniale poussée jusqu'à l'arbitraire considéré comme légitime, jusqu'à la concussion avouée, jusqu'à l'impunité dans la bastonnade ou le meurtre, était soutenue par le réseau des pouvoirs disciplinaires, justifiée par le code de l'indigénat défini dès 1874, encouragé par l'exercice de la justice française qui, par le jury notamment, ne pouvait qu'être soumise aux colons, couronnée par le refus de l'instruction aux indigènes, par ailleurs cantonnés dans leur pratique et manifestation religieuses.

C'était vraiment toute une société, au rare pouvoir d'assimilation des nouveaux venus, qui pratiquait l'exploitation coloniale, et les plus petits détenteurs de pouvoirs n'étaient pas les moins abusifs dans l'exaction, comme le signalent, à travers l'étude d'Ageron, les méfaits des gardes forestiers par exemple. Cette organisation coloniale mise en place dans les années 1870-80 fonctionna d'elle-même en quelque sorte par la suite, quels qu'aient été les efforts de Jules Cambon en particulier, par le recrutement local des administrateurs, des juges et des magistrats, par le renouvellement partisan des maires qui ne modifiait pas les pratiques mais les perpétuait en institution.

Mais en dépit de sa puissance, en ce temps de «gouvernement des maires», et particulièrement après 1891, par périodes de 1882 à 1894, à nouveau en 1897-1898, puis après la révolte de Margueritte en 1901, et encore en 1907-1908, et bien entendu à la veille de la guerre et tout au long, la société coloniale est secouée par des poussées de grande peur qui la fait croire en l'insécurité générale, à un retour des attentats, des incendies et des troubles, à une sorte de grand soir annonciateur de la fin qu'il faut prévenir par les armes. La population algérienne est perçue comme une vague montante qui risque de déferler ; pour ne pas être «noyé par la masse arabe», il faut «frapper vite, fort et juste».

«La force, telle est notre raison d'être et d'autant plus que l'Arabe ne comprend pas la force en dehors de l'abus de la force» (citation page 650). Dans le Maghreb entre deux guerres, Jacques Berque a marqué combien la peur est présente au ventre de tout colon ; cet état de peur rentrée, mais ressortant par accès, correspond au fait que la société coloniale est née de la conquête, et demeure maintenue par la coercition, qu'elle est violence dont le rappel est incessamment apporté par la société indigène qui subsiste, qui résiste et qui s'accroît.

Dès le Second Empire, le journaliste Clément Duvernois laissait passer cet aveu : « Depuis le jour où l'armée française a mis le pied sur le territoire algérien, les Arabes ont été supprimés en tant que nationalité et il en sera ainsi jusqu'au jour où l'armée française abandonnera le sol algérien». La société coloniale n'est donc pas aussi inconsciente que ne le laissent supposer son comportement et ses proclamations ; c'est peut-être ce qui explique son oscillation politique entre l'autonomie qui va jusqu'à annoncer l'abandon de la métropole, et le besoin de la couverture métropolitaine, de l'aval du parlement et du gouvernement français.

L'étude de l'Algérie française culmine dans l'exposé de la crise coloniale, la «crise de l'Algérie» de 1898, mais pourquoi parler de «Révolution manquée» ?

La mise au point faite par Ch.-R. Ageron est en effet éclairante ; elle montre l'affrontement démographique qui s'amorce, qui écarte toute possibilité de solution indienne par élimination des indigènes ou leur parcage en réserves ; elle marque la signification de l'antisémitisme conjointement anti-juif et antimétropolitain, qui est essentiellement un moyen de créer un front «français», des Français de race ou d'origine, qui n'est en fait que le resserrement politique, en un nationalisme colonial, des immigrants aux patries diverses, folie raciste de la négation des origines et report de mépris à travers la hiérarchie coloniale.

Bref, ce qui ressort finalement de cette crise c'est que les impulsions et les formules mêmes de l'Algérie française sont déjà fixées. En plein cours de la guerre d'Algérie, Charles-André Julien n'eut pas tort de rappeler ces antécédents de barricades. «Quiconque vient de l'autre côté de la mer est suspect», écrit en 1895 le gouverneur Cambon, «l'incarnation du mal», qui échappe de peu en janvier 1897 à un attentat commis par un certain Susini.

Les Français de France sont distincts des Français d'Algérie qui se disent Algériens, car les «autres», les «Arabes», sont l'Ennemi ; (citation pages 571 et 573). Le professeur de droit Dessoliers et l'avocat Saurin (socialiste à ses débuts) donnent des leçons de racisme latin ; au quartier des facultés s'ébauchent les manifestations de rue. «Ne nous laissons pas submerger». Les partis achètent les voix dans un électorat réduit, mais éliminent les juifs des listes électorales.

La vague anti-juive s'enfle. «L'Algérie est décidée à se révolter. L'Algérie serait bien capable de demander ou de prendre son émancipation, afin de se débarrasser elle-même de la société dangereuse que lui impose sa mère. Nous sommes décidés à tout.», clame la presse radicale, ou encore: «Les Algériens (= les Français d'Algérie) sont trop fiers pour se laisser tenir en laisse et accepter la honte d'un conseil de famille». «Quand la Métropole cesse d'être la mère pour devenir la marâtre de ses colonies, elle est bien près de les perdre», et ce mot de Maximilien Regis Milano, le fameux Max-Régis : «La France, nous la ferons marcher».

Le vocabulaire prend des tours socialisants et les discours, des intonations anticapitalistes. Les Français d'Algérie sont des «parias» qui ne veulent plus «être humiliés». ni par la juiverie, ni par la métropole. C'est l'antisémitisme des Européens d'Algérie qui donnera le ton de l'antisémitisme français. Mais cette enflure se dégonfle quand la puissance locale est confirmée par la promesse de l'autonomie financière, puis de la «personnalité civile», par le bénéfice de la représentation des intérêts à travers les Délégations financières et le Conseil supérieur, quand surtout la révolte de Margueritte vient redonner au Européens leurs «réflexes coloniaux». «L'Arabe est inassimilable, écrivit La Libre Parole. Il ne connaît qu'un maître : la Force. Soyons forts !».

Le poids de la colonisation sur la population algérienne ressort déjà de l'analyse des conduites et des pratiques de la société coloniale, étudiées minutieusement à travers l'application des pouvoirs disciplinaires, les méthodes judiciaires et administratives. Les effets directs, matériels en quelque sorte, de la colonisation sur la population sont ensuite mis en évidence par l'examen de la mainmise sur la terre, et sur les forêts, l'examen également des prélèvements fiscaux. L'étude est alors celle de la colonisation subie.

Ainsi Ch.R. Ageron dresse d'abord le bilan de l'imposition (chapitre XXVI), tant à travers les prestations de travail, les corvées donc, qu'à travers les multiples contributions d'une double imposition dite arabe et française ; le taux de prélèvement renvoie à des normes féodales, de l'ordre du cinquième du revenu. L'impôt fut ainsi l'un des agents les plus efficaces de la paupérisation algérienne que provoquait déjà l'appropriation coloniale de la terre.

En cette matière, le travail d'Ageron est d'autant plus sûr que l'auteur pratique le doute méthodique, en refusant de prendre en considération sans examen, aussi bien les exposés des juristes coloniaux que les chiffres officiels des statistiques. Le scepticisme a pour vertu de permettre une approche sans préjugé de la contexture sociale de l'Algérie. Conduite sans idée préconçue, la thèse saisit alors les distinctions sociales qui se produisent en liaison avec la paupérisation grandissante ; la prolétarisation n'est pas générale en effet. Si la masse paysanne ou pastorale est appauvrie, disqualifiée économiquement, frappée dans ses chances de subsistance et de travail, subsistent ou apparaissent des «paysans aisés» qui tirent avantage de disposer de quelques ressources monnayables, récupèrent même des terres sur la colonisation comme l'avait déjà montré Mostefa Lacheraf (3).

La base de la propriété foncière algérienne déjà constituée des héritages de la propriété ancienne des grandes familles maîtresses de la campagne ou des troupeaux, et également parties prenantes dans la propriété immobilière urbaine, est ainsi élargie ; la répartition de la propriété que suggère Ageron laisse deviner une évolution sociale qui n'est pas ausi simple qu'on ne l'a dit sous ou contre la colonisation, et qui retentit encore dans l'Algérie présente. Comme en ce domaine, l'étude est neuve, il y a quelque impertinence à chicaner. Cependant l'importance des «grands», de cette noblesse militaire «djouâd», n'est-elle pas surfaite avant la colonisation, par suivisme des affirmations des administrateurs militaires qui avaient eux intérêt à les utiliser, et surfaite en conséquence leur décadence ? Si le prestige a été atteint, si quelques-uns sont effectivement ruinés, leurs chances sociales ont parfois été renouvelées par le passage au service de l'administration française.

Plus généralement, bien que soient déconsidérées les fonctions de caïds ou simplement d'adjoints indigènes, et autres plus modestes, en attendant le service militaire, s'amorce cependant par elles la constitution d'une catégorie d'Algériens acquis aux emplois disons publics, qui font du cursus politique une voie de placement des enfants. Décadentes peut-être, des familles de tradition, déjà propriétaires, foncières et immobilières, deviennent familles de service administratif et de fonctions faussement honorifiques, familles qui fourniront une grande partie du personnel de culture musulmane, et qui parfois pousseront quelques-uns de leurs enfants vers l'école française et plus tard vers les professions libérales où ils rejoindront ceux qui viennent des familles de bourgeoisie urbaine qui survivent ou se rétablissent.

La paupérisation des masses s'accompagne donc de la permanence ou de l'émergence de familles de puissance locale au réseau d'intérêts ramifiés entre la terre, la ville et les places. D'autre part, il y a quelque schématisme à redonner comme clef de la préservation de l'Islam la formule qu'ont répétée à l'envi les militaires coloniaux, les administrateurs et l'enseignement qui se voulait orientaliste : «Garde le mïm et le mïm te gardera» (page 955 et, longuement, page 1 242). La colonisation a replié les Algériens sur eux-mêmes, exacerbé leur originalité religieuse, redonné vigueur à ce lien social qu'est l'Islam, mais l'Islam est devenu par là, politique et même nationaliste, car, autant que passéiste, il fut rendu ainsi porteur de la résistance puis de la tutte contre la colonisation.

Le livre Il de la Ille partie consacré à la propriété, à l'économie et aux classes de la société musulmane n'en reste pas moins la plus belle contribution apportée à la compréhension de l'évolution sociale algérienne. Nous situant à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, elle nous présente le point de départ de l'Algérie contemporaine, faite de la destruction de l'ancienne société, de son déracinement terrien au sens propre du mot, de la décomposition des liaisons familiales et régionales, faites également de l'attachement à des valeurs culturelles fermées sur elles-mêmes et défendues avec jalousie, mais aussi ouverte, en, son démembrement et en sa misère même, à une disponibilité nouvelle, par la mobilité d'une population en mal de ressources et en mal d'autres espoirs de solidarité et d'autres raisons de vivre que ceux qui sont détruits.

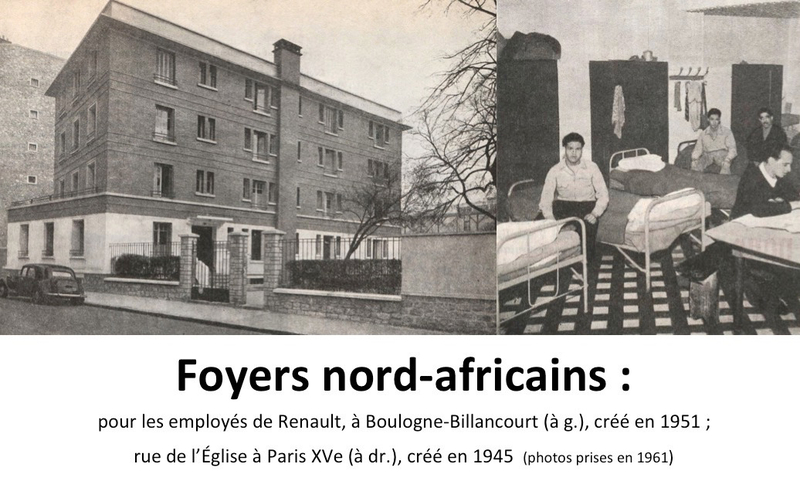

Les déclassements et les reclassements, les premiers déplacements de main-d'œuvre derrière les chantiers, les migrations vers les zones d'embauche agricole, le retour d'une population musulmane en ville, et les premières vagues d'émigration pauvre vers la France qui prend le relais de l'émigration bourgeoise vers le Proche-Orient, tous ces phénomènes sociaux encore souvent secrets préparent une autre Algérie ; c'est aussi le temps des premières manifestations de rue. Au dire de Ch.-R. Ageron, le premier meeting algérien se serait tenu le 5 mars 1885, devant le Palais du Gouvernement. Si l'ébranlement n'atteint pas encore les profondeurs de la population et du pays, c'est du moins la mise en mouvement qui s'est produite, comme il paraît à travers le mouvement Jeune algérien, et le premier réformisme musulman.

Certes, Ch.-R. Ageron affirme qu'il n'y a pas de nationalisme algérien à cette époque ; l'Islam domine et n'échappent à son emprise que quelques évolués ; il faudra attendre 1930, plus précisément la décennie 1930-1939 pour que naisse le nationalisme (page 1 055). C'est d'abord faire montre de formalisme que de réduire la nation à une définition politique, et même semble-t-il, laïque ; à quoi aboutit en effet le démembrement de la société musulmane qui se produit sous l'action coloniale, sinon par des destructions mêmes, donc en négatif, à mettre la population algérienne en quête d'un nouveau cadre collectif, territorial, social et culturel, à dégager une «nation en puissance», ce que Renan appelait une «nationalité» ? L'étude faite par Ageron le prouve assez : la «politique kabyle» n'a-t-elle pas échoué ? L'individualisation de la terre et des hommes brise les particularismes, ce qui subsistait de segmentaire dans la société traditionnelle ; le maraboutisme lui-même se décompose ou se pervertit ; l'Islam est préservé mais politisé. Dans ce milieu où se prolongent mais en déperdition, les formes archaïques de révolte, manque certes le ferment d'un soulèvement collectif et l'échéance demeure encore lointaine, mais s'oppose cependant à la présence coloniale, l'aspiration à un rassemblement qui prenne force politique.

Il n'est pas aussi certain que ne le dit Ch.-R. Ageron, que le mouvement Jeune-Algérien, en dépit de sa faible emprise et de son privilège intellectuel, ne soit pas une manifestation de cette fermentation et de cette recherche d'issue nationale. Remarquons d'abord qu'il faut prendre à la lettre la demande d'assimilation qui est revendication de l'égalité des droits, pour l'identifier à une volonté de francisation. L'instruction française, la citoyenneté politique sont souhaitées, mais revendiquer la citoyenneté politique par assimilation même aux Français, aboutit en son fond à nier le statut colonial, et en un sens, indirect, à poser nationalement la collectivité algérienne contre la colonisation.

Les Français d'Algérie sentaient bien qu'ils ne pouvaient partager leurs droits sans se mettre en cause, et sans mettre en cause tout à la fois et leur prépondérance et la souveraineté française, que la langue ou les lois demeurent françaises ou non.

Dans sa thèse, Ch.-R. Ageron laisse bien voir que l'évolution politique qui se développe sous le couvert du mouvement Jeune algérien, est plus complexe qu'il ne l'avait écrit dans sa contribution aux Mélanges Charles-André Julien (4).

Deux orientations interfèrent en effet dans ce mouvement, voire coexistent dans le même journal ou chez le même homme, ce qui marque bien les glissements qui est aussi celle de la conscription, et parfois celle de la séparation de celle de l'École Normale, celle des instituteurs, celle de l'école pour les Indigènes, qui est aussi celle de la conscription, et parfois celle de la séparation de l'Islam et de l'État ; elle est à l'image du républicanisme français puisqu'elle est le produit de l'instruction française.

Mais cette branche est liée à une autre, ou mieux deux rameaux s'entrelacent. Le journal El Misbah (le Flambeau, d'Oran), et les noms sont indicatifs, évoque les descendants des Abencérages et parle du «réveil intellectuel de la race arabe» ; d'autres journaux ont nom Al Hillal (le Croissant), Al Kaoukab al Djazairi (l'Etoile de l'Algérie), le Rachidi, l'Islam ; les sociétés qui portent le mouvement s'appellent la Rachidiya, la Toufikiya, la Sadikiya, le Croissant, etc. Dans un de ses premiers numéros (22 juillet 1904), l'hebdomadaire bilingue El Misbah demande que les Musulmans cessent de se désigner par leur lieu d'origine, étant donné qu'ils sont tous algériens. L'Islam de son côté proclame : «Peu nous chaut que l'on nous appelle Jeunes Arabes, Jeunes Turbans ou Jeunes Turcs. Mais nous préférons au fond la dénomination de Jeunes Algériens, par opposition aux «Algériens» séparatistes des huertas de Valence ou de Calabre».

Ch.-R. Agerom reconnaît fort bien les origines sociales de cette minorité intellectuelle ; elle est quelquefois issue d'anciennes familles musulmanes qui maintiennent quelque aisance, et plus souvent provient des couches intermédiaires qui subsistent ou se renouvellent. Dans l'idéologie des Jeunes algériens, l'ancien et le moderne se cotoyent ; leur prise de position sort d'un combat intérieur qu'ils surmontent souvent par outrance de progressisme. Ils se battent contre les Vieux turbans, mais se divisent sur la conscription ou la citoyenneté ; ils sont déchirés entre la masse musulmane acquise à ses croyances, et le laïcisme de l'instruction française.

Retentit même cette surprenante anticipation du journal l'Islam (19 décembre 1913) : «Notre plus fière ambition est d'arriver à organiser la classe ouvrière indigène et de l'amener aux côtés du prolétariat français à la bataille pour les idées et les réalisations économiques et sociales». Une autre Algérie naît de la destruction coloniale de l'ancienne société, au temps même où jusqu'en ses formules s'affirme telle qu'en elle-même, l'Algérie française.

Thèse étonnante que cette œuvre de Ch.-R. Ageron, écrasante en sa masse, déroutante parfois en sa composition et en ses détours, fatigante par sa minutie et ses scrupules, mais sûre au niveau des faits et plus encore révélatrice de la société coloniale, tout en demeurant hésitante dans l'analyse politique ; thèse, qui nourrit de toutes ses informations, ses bilans, ses notations, ses citations, la compréhension d'un demi-siècle d'histoire de l'Algérie, de cette époque de mutations encore souvent sourdes mais irréversibles, qui croit cependant que par une action externe et toute politique, celle d'une «politique indigène» précisément, le cours des choses aurait pu être changé.

L'ouvrage est si riche qu'il témoigne finalement contre ses déclarations d'intention ; il se veut une démonstration des faits et méfaits de la pratique coloniale qui seraient simplement liés à une politique ou à une absence de politique ; en forçant les termes, il pousserait l'ambition jusqu'à être à la fois anticolonialiste et antinationaliste, par nationalisme français cependant ; mais ces positions d'avocat ou de moraliste en définitive n'enlèvent rien, car l'auteur découvre en profondeur l'évolution d'une société qui se désagrège, ou mieux que ruine la colonisation, et qui entre déjà, mais sans manifestation externe distincte, en travail national ; la thèse cesse alors d'être «morale du grand siècle», discours universel ou compilation sans fin, pour devenir pénétration et exploitation des rapports sociaux, c'est-à-dire histoire.

René GALISSOT

La Pensée, octobre 1970, p. 107-21

source

1 - Charles-Robert AGERON. Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Publications de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Paris, Sorbonne. Série : Recherches, tome 44. Presses Universitaires de France, 1968. Deux volumes, 1298 pages.

2 - Xavier YACONO. «La France et les Algériens musulmans (1871-1919)» Revue Historique, n° 493. Janvier-mars 1970, pages 121-134.

3 - Articles écrits de 1954 à 1962 repris dans, L’Algérie : nation et société, Maspéro, Paris, 1965.

4 - Etudes Maghrébines. Mélanges Charles-André Julien. Paris, P.U.F., 1964.

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)