la guerre d'Algérie a-t-elle été une guerre de religion ? Charles-Robert Ageron (1988)

la guerre d'Algérie a-t-elle été une

guerre de religion ?

Charles-Robert Ageron (1988)

Je voudrais pour ma part m'interroger sur une question fondamentale pour notre propos et que je formulerai ainsi : les chrétiens, les juifs et les musulmans d'Algérie ont-ils ressenti – ou non – la guerre comme ayant une dimension religieuse ?

Aujourd'hui il est, je crois, de bon ton de répondre par la négative. Mais le fait n'est pas aussi évident qu'on le dit. Une approche vécue et une étude historique posent le problème.

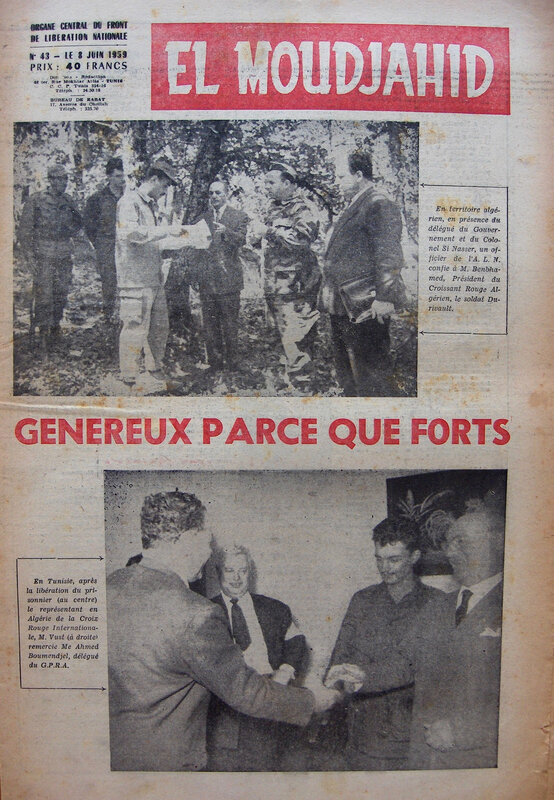

Du côté algérien il est affirmé que cette guerre de libération nationale n'eut aucune connotation religieuse et que le FLN, créé par quelques révolutionnaires nationalistes très laïcisés, se prononçait "pour une démocratie ouverte à tous sur la base de l'égalité entre Algériens, sans distinction de race ou de religion". Cette phrase est une citation de l'éditorial du n° 1 du journal El Moudjâhid rédigé par Abbane Ramdane.

Pourquoi El Moudjahid (djihad) et non Al Mokâfih (combattant) ?

Mais précisément l'auteur dut s'expliquer devant l'opinion internationale sur le titre choisi pour le journal du FLN. Pourquoi El Moudjâhid, le combattant de la guerre sainte, du djihâd ? Abbane Ramdane affirmait contre l'évidence que la notion de djihâd c'est "la quintessence du patriotisme libéral et ouvert" et, avec plus de vraisemblance, que "le nom glorieux de moudjâhid" est celui-là même que le peuple a attribué "avec bon sens" aux patriotes. À quoi l'historien peut objecter que si le FLN a retenu ce titre et non pas celui d'Al Mokâfih (le combattant au sens laïc du terme) – titre qui sera repris plus tard par un journal communiste marocain –, ce choix est déjà en soi hautement significatif. Il confortait d'ailleurs l'appel du 1er novembre 1954 qui parlait de restaurer "un État algérien démocratique et social dans le cadre des principes islamiques".

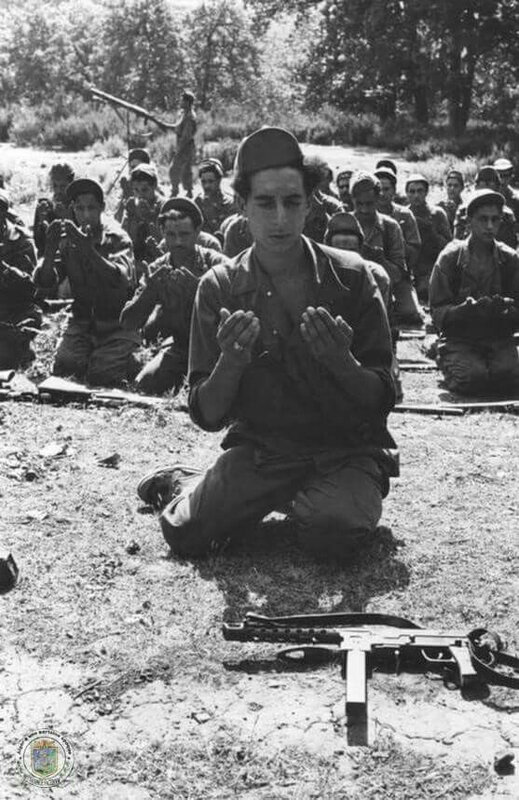

Abbane Ramdane entendait bien en réalité retrouver et réaffirmer l'identité musulmane de son peuple et il n'ignorait pas que les fellahs luttaient pour leur foi en se battant pour la liberté. La preuve en est que, réserve faite pour les chrétiens "frères" (engagés dans le FLN), il s'opposait au maintien de la minorité chrétienne en Algérie ; ce qu'il avoua sans fard à quelques émissaires français dont Jean-Marie Domenach.

Pourquoi cette intransigeance, sinon pour des mobiles religieux ? Faut-il rappeler que l'Islam fait devoir à ses fidèles de se soustraire à la sujétion des chrétiens fût-ce par l'exil et que pour lui la seule cohabitation tolérable est celle de chrétiens ou de juifs "sujets" (dhimmi) d'un pouvoir musulman ?

Autre exemple : on se leurre souvent en France sur la signification des expressions "nation algérienne", "Peuple algérien" dans les années 193O à 1960. En fait la Nation algérienne se définissait en [pages 27//28] termes de religion : elle s'arrêtait pour les gens du PPA-MTLD aux frontières de la communauté arabo-musulmane. Le premier journal nationaliste ne s'appelait-il pas Al Umma (la communauté musulmane) avant d'être retraduit en français par "nation".

l'intransigeance de Ben Bella et de Bentobbal

Mieux vaudrait aussi ne pas cacher qu'un leader comme Ben Bella, présenté comme un militant très laïcisé, a toujours insisté pendant la guerre d'Algérie sur le caractère islamique des futures institutions politiques, ce qui sous-entendait, pour tous les Musulmans, le refus d'y faire une place aux minorités chrétienne et juive. Aussi bien connaît-on le discours tenu aux cadres du FLN et de l'ALN en mars 1960 par un autre leader, Lakhdar Bentobbal, alors ministre du GPRA : "le peuple algérien n'acceptera jamais de placer un Européen ou un Juif au sein du gouvernement ou à un poste de responsabilité".

Vis-à-vis des Juifs d'Algérie, dira-t-on que le FLN, malgré les lettres qu'il adressa "à ses chers compatriotes algériens", les ait tenus pour des concitoyens à part entière ? Il apparaît bien plutôt qu'il espérait seulement désolidariser une partie de la communauté juive de la nation française. Pour lui, le décret Crémieux de naturalisation collective des juifs algériens en 1870 n'existait pas ; cette citoyenneté octroyée par la France était de nul effet.

Dans sa perspective, les Juifs demeuraient une communauté religieuse et raciale et une minorité au même titre que les étrangers d'origine européenne (400.000 disait-il) et que les Français d'origine (également au nombre de 400.000) le Moujâhid ne reconnaissait comme juifs "algériens" que ceux qui n'avaient jamais renié leur origine algérienne en se proclamant Français ou sionistes. Tous les autres étaient des "traîtres".

Bien entendu ce langage impolitique et menaçant n'eut pas les résultats escomptés. Les Juifs d'Algérie ne renièrent pas la France et lorsque l'heure de vérité sonna aux accords d'Évian, le FLN ne parla plus des droits éventuels de ses "compatriotes juifs". II ne fut question que de la minorité française".

Quant aux Européens d'Algérie, réserve faite pour les groupes de chrétiens "engagés", leurs réactions d'ensemble pendant la guerre vis-à-vis des Musulmans (ou des "Arabes") furent en grande partie celles du rejet d'une communauté tenue pour ennemie du nom chrétien. Les prétendues "fraternités franco-musulmanes" furent une trouvaille de l'Action psychologique, non une réalité. De vieux Français d'Algérie expliquaient aux "Francaouis" ("métropolitains naïfs") que ces soi-disants Algériens nationalistes défilaient depuis la fin des années 1930 l'index (châhad) levé comme dans la profession de foi islamique (chahâda) et que dans les douârs, ils allaient voter en groupe en psalmodiant des versets coraniques. [pages 28//29]

À leurs yeux ne pouvaient être tenus pour Français que les convertis au christianisme et les naturalisés volontaires, c'est-à-dire ceux qui avaient renoncé au statut musulman.

Pour la plupart des Français d'Algérie, la guerre d'indépendance et la Révolution algérienne n'existaient pas : il y avait seulement des "terroristes téléguidés par la Ligue arabe ou les leaders du panarabisme et des moudjahidines fanatiques qui chargeaient en criant "Allah Akbar".

le sentiment que la guerre était une guerre de religion

Bien sûr, je ne dis pas qu'ils avaient raison de croire que cette guerre était essentiellement une guerre de religion, mais tel était leur sentiment au plus profond d'eux-mêmes. D'où leurs réactions indignées lorsqu'ils entendaient dire que des Chrétiens, voire même des évêques, pouvaient pactiser avec les fellaga et les panislamistes.

Chrétiens traditionalistes, peu informés de la position de l'Église vis-à-vis de la décolonisation, ils croyaient que les buts du FLN, c'étaient la destruction totale de tout ce qui était européen, la conversion forcée à l'Islam des survivants, l'instauration d'un État théocratique et raciste, d'un "totalitarisme médiéval", comme le leur affirmait le gouverneur général Jacques Soustelle.

Ainsi s'explique sans doute la peur immense qui s'empara, en 1960, des Chrétiens et des Juifs auxquels le FLN proposait certes en 1961 de devenir Algériens, mais seulement "sur la base d'un patriotisme homogène et unificateur". Comment auraient-ils pu accepter de communier dans ce patriotisme fondé sur la personnalité arabo-musulmane, dès lors surtout que leur était obstinément refusée la garantie de sauvegarde d'une double nationalité française et algérienne ?

Faut-il s'étonner que la conscience populaire des masses algériennes ait confondu nationalité et appartenance religieuse dès lors qu'inconsciemment peut-être la même identification inspirait à l'époque la grande majorité des Juifs et des Chrétiens d'Algérie ? Certes la Révolution algérienne n'a pas été d'abord un jihâd, ni la guerre des Français une croisade.

Cela dit, la connotation religieuse de la guerre d'Algérie ne peut pas être évacuée par l'historien. Elle explique en partie l'exode massif des Juifs (les premiers à partir, dès 1961) et des Chrétiens. Elle explique aussi les débats de l'Algérie en 1963 sur le code de la nationalité et vingt ans après l'adoption d'un code du statut personnel qui interdit par exemple le mariage d'une Algérienne avec un non-musulman. Bref les idéologies meurent alors que les religions demeurent.

Charles-Robert Ageron : Une guerre religieuse ?

in : La guerre d'Algérie et les chrétiens, sous la direction de François Bédarida et Étienne Fouilloux,

Cahier de l'Institut d'Histoire du Temps présent, n° 9 (octobre 1988), p. 27-29.

Merci à Jean-Jacques Jordi de nous avoir transmis ce texte.

sur cette question

Une deuxième édition, augmentée et enrichie, du livre de Roger Vétillard va bientôt paraître.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F98%2F113362%2F7169458_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F97%2F113362%2F134487132_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F78%2F113362%2F134071052_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F19%2F113362%2F133839148_o.png)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)