en faveur de Benjamin Stora

Benjamin Stora: "La France et l'Algérie

devraient respecter tous les morts"

[Benjamin Stora nous a fait remarquer le déséquilibre instauré sur Études Coloniales entre les points de vue favorables à son film La Déchirure et les critiques de ce documentaire (dominantes). Il a raison. Mais il faut dire que les éloges n'ont pas manqué ailleurs dans la presse et que celle-ci a très peu relayé les critiques. Dans un souci d'objectivité, nous relayons ces appréciations favorables. Études Coloniales]

Propos recueillis par Emmanuel Hecht, publié le 18 mars 2012 à 10:04

L'Express

Historien, homme engagé, Benjamin Stora, 61 ans, est sans doute le meilleur spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Algérie, sa terre natale. Scénariste de Guerre d'Algérie, La Déchirure, remarquable documentaire réalisé par Gabriel Le Bomin, il revient sur ce que fut la tragédie algérienne, son oubli et son retour dans les mémoires. De part et d'autre de la Méditerranée.

Benjamin Stora, scénariste de Guerre d'Algérie, la déchirure, remarquable documentaire réalisé par Gabriel Le Bomin, revient sur ce que fut la tragédie algérienne, son oubli et son retour dans les mémoires.

Aucune manifestation officielle n'est prévue en France pour commémorer la fin de la guerre d'Algérie. Certes, il s'agit d'une défaite, mais ne pouvait-on pas espérer une phrase, un geste, en guise d'apaisement ?

On est toujours dans la guerre des mémoires, où chaque camp dit : "Ma souffrance est supérieure à la vôtre, mes morts sont plus nombreux." Cinquante ans après la fin de la guerre, il serait temps d'en finir avec cette logique mémorielle communautaire. Je souhaiterais que la France et l'Algérie respectent toutes les victimes : Algériens, harkis, immigrés, pieds-noirs, appelés. Ne serait-ce que par considération pour les morts.

Vous venez d'écrire le scénario de Guerre d'Algérie, La Déchirure. En revisitant cette période, avez-vous eu le sentiment qu'on n'en parle plus de la même façon aujourd'hui ?

Lorsque j'étais étudiant à Nanterre au début des années 1970, on n'en parlait pas du tout ! La société française avait tourné la page. C'est René Rémond qui m'a suggéré de travailler sur le sujet. Il m'a présenté au grand spécialiste d'alors, l'historien Charles-Robert Ageron. C'est sous sa direction que j'ai rédigé ma thèse sur Messali Hadj (1898-1974), le pionnier du nationalisme algérien.

Vous imaginez... Non seulement l'Algérie n'intéressait personne, mais encore moins le nationalisme, à une époque où les sujets à la mode tournaient autour du socialisme, du mouvement ouvrier, de la lutte des classes... D'ailleurs, j'étais son seul étudiant. Je dois beaucoup à Ageron. Il m'a tout appris du métier d'historien : le bon usage des sources, l'esprit critique, la méfiance à l'égard de l'idéologie. Le tiers-mondisme était très bien porté à l'époque et je militais depuis l'âge de 18 ans dans un mouvement trotskiste, que j'ai quitté quelques années après ma soutenance de thèse en 1978.

À quelle date commence-t-on à reparler de l'Algérie ?

On sort du silence - et pour le chercheur, de la solitude... - en octobre 1988, avec les émeutes d'Alger, qui feront près de 500 morts. Une foule de questions sont alors posées. Comment les Algériens en sont-ils arrivés là ? Comment expliquer cette violence ? Y a-t-il un rapport avec la première guerre d'Algérie ? Ces événements engendrent un retour de mémoire. Les journalistes s'y intéressent, puis des chercheurs.

Le temps passant, je suis de plus en plusfrappé par la grande violence de cette guerre

Mais le grand tournant date de 1992 - moment de l'interruption du processus électoral en Algérie et début d'une terrible lutte entre l'Etat et les islamistes - et du trentième anniversaire de l'indépendance. Les archives françaises sont rendues publiques.

Ce matériau extraordinaire alimente les nombreuses thèses sur les appelés, les harkis, la torture... auxquelles s'attelle une nouvelle génération de chercheurs, plus distante, moins impliquée affectivement. L'année 2002 constitue une autre date marquante. Pour la première fois, un ex-officier supérieur, le général Aussaresses, reconnaît la pratique de la torture. Cet aveu va créer le scandale et l'étonnement. Du côté algérien, les témoignages sur la guerre se multiplient : pas moins de 300 ouvrages sont publiés entre 1995 et 2010.

Dans les années 2000, également, le cinéma et la littérature s'emparent de l'Algérie...

On assiste en effet à un basculement dans la fiction cinématographique et littéraire. De mémoire, je citerai un certain nombre de ces films sortis dans ces années-là : Mon colonel, de Laurent Herbiet, L'Ennemi intime, de Florent Emilio Siri, La Trahison, de Philippe Faucon, Hors-la-loi, de Rachid Bouchareb, Nuit noire, d'Alain Tasma, sur le 17 octobre 1961, Vivre au paradis, de Bourlem Guerdjou, Sous les pieds des femmes, de Rachida Krim, etc. De jeunes romanciers s'emparent, eux aussi, du sujet : Jérôme Ferrari (Où j'ai laissé mon âme), Laurent Mauvignier (Des hommes), jusqu'au dernier Goncourt, Alexis Jenni (L'Art français de la guerre). Cette profusion par la fiction donne à la guerre d'Algérie une autre dimension.

Avec le recul, pensez-vous que la meilleure formule pour résumer cette période est La Tragédie algérienne, le titre du livre de Raymond Aron, publié en 1957 et qui provoqua l'ire - et les insultes - de la droite ?

Oui, c'est une tragédie. Le temps passant, je suis de plus en plus frappé par la grande violence de cette guerre. Même si le bilan des victimes est toujours difficile à établir et sujet à polémique, on peut rappeler que de 350 000 à 400 000 civils algériens sont morts, soit 3 % des 9 millions d'habitants algériens : un pourcentage identique à celui des morts de la Grande Guerre de 1914-1918 ; que 1,5 million de paysans algériens ont été déplacés au prix d'un bouleversement total du paysage agricole.

On doit y ajouter de 15 000 à 30 000 harkis, 30 000 soldats français, 4 500 pieds-noirs tués et les 800 000 d'entre eux déplacés en métropole...

Il faut bien avoir à l'esprit qu'en quelques mois un siècle et demi de présence française s'effondre. L'Algérie n'est pas une colonie comme les autres. Il y a une pénétration de la culture française, des habitudes, des comportements qui vont laisser des traces.

La France s'en remettra parce que c'est une grande nation industrielle et une puissance européenne. D'autant qu'elle feint de tourner la page. Il suffit d'écouter la chanson de Claude François, Cette année-là, consacrée à 1962. Le texte évoque le rock'n'roll, les Beatles, Marilyn... Tout y est... sauf l'Algérie. Pas un mot. Alors que les gens du Sud - pieds-noirs, harkis, soldats - vivent une tragédie, la France célèbre les années yé-yé. Deux histoires se chevauchent. Dans l'indifférence totale.

Films, livres, préfaces, interviews : vous êtes partout une sorte de "Monsieur histoire d'Algérie". Comment expliquez-vous cette position centrale ? Est-ce seulement la consécration d'un travail ?

J'ai publié des ouvrages sur l'histoire du Vietnam et du Maroc, pays où j'ai vécu plusieurs années. Mais, en France, c'est toujours de l'Algérie qu'on me parle...

Sûrement y a-t-il le résultat de trente-cinq ans de travail, la publication de dizaine d'articles, de livres, de films. J'ai voulu très tôt transmettre mon savoir en produisant des documentaires pour la télévision, ce que, jusqu'à une période récente, peu d'universitaires faisaient. Cette exposition augmente la notoriété, mais aussi l'inimitié et la jalousie...

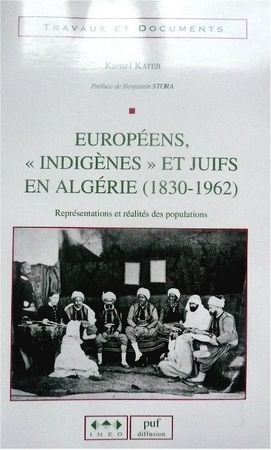

Toutes ces explications ne suffisent pas. Sans doute ai-je creusé un sillon d'où surgissent des questions essentielles pour la société française d'aujourd'hui : l'histoire coloniale et les minorités, les communautés et la République, la religion et l'immigration... J'avancerai une autre hypothèse, plus personnelle. Issu de la communauté juive d'Algérie, peut-être suis-je, par mon origine, à l'intersection de ce qu'on appelait les mondes "indigène"-musulman et "européen"-pied-noir, une sorte de passerelle. Je vous livre tout cela en bloc, ce ne sont que des pistes.

propos recueillis par Emmanuel Hecht

Benjamin Stora en 6 dates

1950

Naissance à Constantine (Algérie).

1978

Doctorat d'histoire sur Messali Hadj, pionnier du nationalisme algérien.

1986

Maître de conférences à Paris VIII.

1991

Directeur scientifique à l'Institut Maghreb-Europe (Paris VIII).

1996

Membre de l'Ecole française d'Extrême-Orient (Hanoi).

Depuis 2001 Professeur d'histoire du Maghreb à l'Inalco ("Langues O") et à l'université Paris XIII.

Bibliographie

Benjamin Stora a écrit une trentaine de livres. Le dernier paru est La Guerre d'Algérie vue par les Algériens, coécrit avec Renaud de Rochebrune (Denoël). À noter que son Histoire de l'Algérie en trois tomes (La Découverte) est rééditée en coffret.

______________________________

Comment un tel gâchis a-t-il été possible ?

Quelles en furent les étapes, d’illusions

en mensonges, de crimes en crimes ?

Algérie

Bruno Frappat, 17 février 2012 - La Croix

Appel général : au début de mars – à une date qui sera précisée prochainement – France 2 diffusera un documentaire à couper le souffle de tous ceux qui ont connu, de près ou de loin, la guerre d’Algérie (1954-1962). Et à instruire ceux, encore plus nombreux, qui ne peuvent savoir comment ce cancer a rongé l’âme de la France, des deux côtés de la Méditerranée.

Disons-le avec netteté et émotion : on n’a pas le droit de rater cette diffusion ! Ce documentaire en deux parties (diffusées le même jour en «prime time» et suivies d’un débat) est un coup à l’estomac. Il s’appelle Guerre d’Algérie, La Déchirure.

Nous sommes sorti tout retourné de la projection en avant-première réservée à la presse. «Éprouvant» est le mot qui est venu immédiatement à l’esprit. Car ce n’est pas une partie de plaisir, ni une distraction qui attend les téléspectateurs. Mais une épreuve pour la mémoire, une épreuve pour les sentiments, une épreuve pour l’idée que l’on se fait des relations entre les êtres humains, une épreuve sur l’échelle du Bien et du Mal. Une épreuve pour l’intelligence : comment un tel gâchis a-t-il été possible ?

Quelles en furent les étapes, d’illusions en mensonges, de crimes en crimes ? Comment n’a-t-on pas perçu, à l’époque, l’engrenage maudit qui aboutirait à ce divorce d’une brutalité sans nom ?

Gabriel le Bomin, comme réalisateur, Benjamin Stora, comme historien, sont les deux auteurs de cet impeccable travail. Leur texte, dénué de tout aspect polémique, est lu par le comédien Kad Merad.

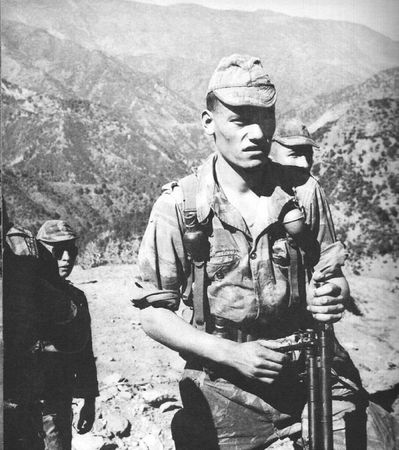

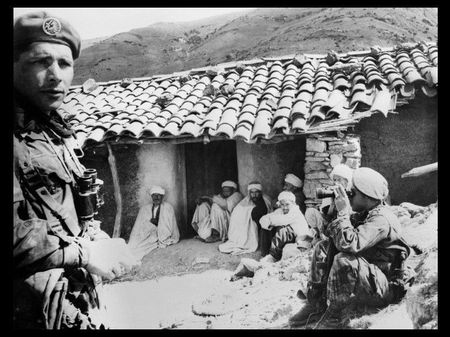

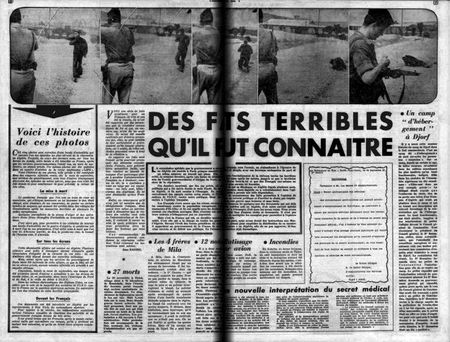

Tous les documents, dont beaucoup d’inédits, sont des films d’époque. Ils ont été retrouvés dans les archives de l’armée française, mais aussi dans celles des anciens «pays de l’est» qui, se situant du côté des «rebelles» du FLN (Front de libération nationale) ont filmé l’autre côté de la guerre. Films tournés par des soldats, par des gendarmes, par des familles de pieds-noirs au moment de leur fuite éperdue de 1962.

Il y a des images insoutenables, jamais vues, comme celles des soldats français égorgés par le FLN, la couleur ajoutant à l’horreur. Ou comme ces vues prises par des Français de soldats abattant, dans le dos, un «musulman» (ainsi parlait-on des «indigènes», à l’époque) qui marche sur un sentier et s’abat dans sa djellaba blanche. Il y a des séquences d’actualité que les Français n’avaient jamais eu la possibilité, à l’époque, de regarder, comme la visite triomphale de Fehrat Abbas, le leader algérien, en Chine. Ou des camps d’entraînement des soldats de l’ALN passés en revue, du côté de la Tunisie, par les futurs négociateurs des accords d’Évian (Krim Belkacem, notamment).

C’est un exploit que d’avoir réalisé un document non polémique, d’une grande honnêteté, ne cherchant pas à donner tort aux uns et raison aux autres. C’est un exploit que de rendre compte, avec une sobriété terrible, d’événements marqués par la passion, la violence, la haine et l’incompréhension.

Il se trouvera sûrement des gens pour critiquer cet équilibre qui ne prend pas partie. Mais l’émotion, justement, vient de cette honnêteté. Nous sommes émus de retrouver, souvent en couleurs alors que nous avions le souvenir d’une guerre en noir et blanc, les acteurs et les terrains d’un conflit qui déchira la France. Qui ne fut conclu que par la prescience et la duplicité stratégique de de Gaulle, accédant au pouvoir grâce aux partisans de l’«Algérie française» alors qu’il savait d’emblée que l’indépendance serait au bout.

Gâchis immense, à faire pleurer. Gâchis de la violence cruelle et aveugle, des attentats contre les civils, des assassinats, de la torture, de l’armée s’engageant contre la nation au prétexte de la défendre, du lâchage des harkis livrés aux vengeances, de l’abandon des pieds-noirs floués à la fois par la métropole, par les pouvoirs et par l’OAS qui, prétendant les représenter, hâta par sa fureur destructrice la fin cauchemardesque de leur présence sur la terre qui les avait vus naître.

Pertes et profits de l’histoire : les soldats tués au combat, les civils meurtris, les habitants chassés, les relations futures entre les deux pays marquées par l’incapacité de renouer des liens qui furent trop charnels, sans doute, au «temps des colonies». Et tout cela parce que le mépris des évidences et des gens avait, durant des lustres, entretenu une illusion de puissance et de domination éternelles.

Il faut, pour revenir là-dessus à l’occasion de la vision de ce film, avoir le cœur bien accroché. Mais c’est bien avec le cœur qu’il faut le regarder. Un cœur plus large que celui des protagonistes du temps jadis. Un cœur accueillant à l’idée que nous étions dans le schéma classique d’une tragédie non maîtrisable et qui ne fait que des victimes. Sur lesquelles il y a de quoi pleurer.

Bruno Frappat

______________________________

"Guerre d'Algérie, la Déchirure" :

un film tout en archives, parfois inédites

Créé le 15 février 2012 - Le Nouvel Observateur

Pour les 50 ans des accords d'Évian, France 2 diffusera en mars un documentaire événement, "Guerre d'Algérie, la déchirure", premier film tout en images d'archives sur le conflit, dont certaines totalement inédites, avec l'ambition de restituer tous les points de vue.

Ce film, en deux parties de 55 minutes, a été conçu par le réalisateur Gabriel Le Bomin, auteur notamment d'un long métrage remarqué sur la Première guerre mondiale, "Les Fragments d'Antonin", et par l'historien Benjamin Stora, spécialiste de l'Algérie coloniale et de la guerre d'Algérie.

Pour le préparer, ils ont eu accès à des archives inédites de l'armée française, des sources algériennes, des images de la BBC et de télévisions d'Europe de l'Est, des fonds amateurs collectés par des cinémathèques régionales, des films familiaux ou de la Croix-Rouge suisse.

"Au total, on avait 140 heures de rushs disponibles, pour deux heures de récit. L'ECPAD (Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, ndlr) nous a permis de travailler à partir de rushs d'origine, et non de films montés. Nous avons aussi été autorisés à utiliser des films dont la diffusion était jusque là interdite", explique Gabriel Le Bomin.

"C'était vraiment une grande nouveauté. Il y a aussi eu tout un travail dans des cinémathèques, notamment d'anciens pays de l'Est, où l'on a pu accéder aux archives des maquis algériens. C'était l'ambition du film, d'avoir un champ/contre champ: raconter le point de vue français, mais aussi celui du FLN".

Film global

L'optique était double : réaliser un documentaire global racontant de manière pédagogique l'ensemble de la guerre d'Algérie, et faire "le premier film français tout en archives" sur le sujet, sans témoignages mais accompagné d'un commentaire en voix off de l'acteur Kad Merad, lui-même né en Algérie en 1964, explique Benjamin Stora.

"C'est un film très original et très difficile à faire, parce qu'il y a des épisodes de cette histoire qui n'ont pas d'archives filmées. Donc il a fallu travailler à leur représentation filmique", ajoute-t-il.

Les attentats ou la torture manquent ainsi d'archives directes, mais ont pu être racontés notamment à travers des images de victimes.

Parmi les archives jamais vues à la télévision française, le film montre des images de cadavres de soldats, parfois mutilés. Ou la visite en 1958 en Chine de Ferhat Abbas, président du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA, front politique du FLN), accueilli par une foule immense.

Il a fallu un peu moins d'un an pour fabriquer Guerre d'Algérie, La Déchirure, qui a fait l'objet d'un travail de colorisation, certaines images étant originellement en couleur et d'autres en noir et blanc. Sa diffusion, dont la date exacte n'est pas encore précisée, sera suivie d'un débat animé par David Pujadas.

D'autres documentaires seront programmés à la télévision pour marquer les cinquante ans de la fin de la guerre d'Algérie: "Algérie, notre histoire", de Jean-Michel Meurice, avec Benjamin Stora, ou "Palestro, Algérie: histoire d'une embuscade", de Rémi Lainé, sur Arte, ou encore "Une histoire algérienne", de Ben Salama, sur France 5.

Du côté des fictions, Arte donnera le célèbre film "La bataille d'Alger", de Gillo Pontecorvo, tourné deux ans après l'indépendance et censuré en France jusqu'en 2005. France 3 diffusera "Pour Djamila", fiction TV retraçant l'histoire de Djamila Boupacha, militante du FLN accusée d'avoir posé une bombe à Alger, qui avait été défendue par l'avocate Gisèle Halimi.

______________________________

voir aussi : Benjamin Stora : "Guerre d'Algérie, la déchirure" in "La Provence.com". 29 mars 2012

______________________________

sur Études Coloniales

- réponse de Benjamin Stora à Daniel Lefeuvre et réplique de celui-ci

- Les bombardements du cinquantenaire, le point de vue de Michel Lagrot

- critique de Guy Pervillé du documentaire "La Déchirure", sur Études Coloniales

- texte définitif de la critique de Guy Pervillé sur son site

- voir : "La Déchirure" : ce documentaire n'est pas un outil de référence, Daniel Lefeuvre

- voir la mise au point du général Maurice Faivre et les remarques de Michel Renard

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)