nouvelle critique de "La Déchirure"

"La Déchirure" : ce documentaire n'est pas

un outil de référence

Daniel LEFEUVRE

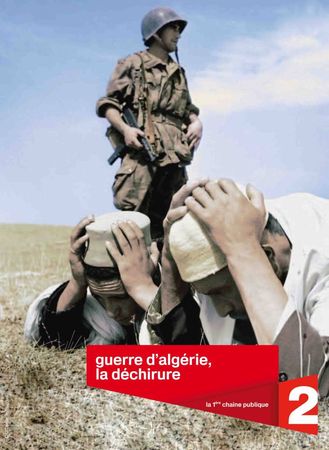

La Déchirure, est-il bien cette « première histoire générale de la guerre d'Algérie, factuelle et impartiale » comme le soutient L’Express ? Un visionnage attentif du documentaire de Gabriel Le Bomin et Benjamin Stora, diffusé le 11 mars par Antenne 2, conduit à une lecture beaucoup plus réservée.

Je ne reviendrai pas sur la séquence qui précède le générique : directement inspirée de La Bataille du Rail (René Clément) ou de Lucie Aubrac (Claude Berri). À l’évidence, il s’agit d’un film de propagande tournée par l’ALN. Les auteurs du documentaire ne pouvaient pas l’ignorer. Pourquoi, dès lors, laisser le téléspectateur croire qu’il s’agit d’un document authentique ? Une explication paraît s’imposer : parce qu’il permet de construire un parallèle entre les attentats perpétrés par le FLN, en novembre 1954, et l’action de la Résistance française contre l’occupation allemande. Ainsi, d’emblée, la France en Algérie est-elle constituée en puissance occupante que le FLN est évidemment fondé à combattre.

Une deuxième remarque concerne le statut des images projetées : elles ne sont jamais référencées, ni datées, ni localisées, ce qui permet toutes les équivoques : un Algérien est froidement abattu, d’une balle, dans le dos par des soldats français. Mise en scène ou scène authentique ? Qui est la victime ? Pourquoi est-elle exécutée ? Quelles sont les circonstances de cette exécution ?

Épisode de la répression du soulèvement de Sétif en mai 1945 ou de celle de Philippeville, en 1955 ? Aucune précision n’est apportée, rien ne permet de comprendre ce qui apparaît comme un assassinat froidement exécuté, un crime de guerre perpétré par des soldats français.

Loin de l’impartialité revendiquée, on constate également qu’images et commentaires minimisent la violence du FLN mais amplifient celle de l’armée française. Enfin, toute une série d’erreurs factuelles et d’approximations n’autorisent pas à faire de ce documentaire un outil de référence.

Quelques exemples, présentés ci-dessous, en témoignent.

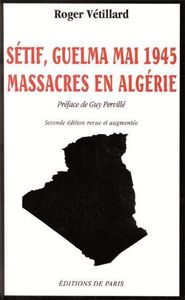

- Le soulèvement du Constantinois du 8 mai 1945 : conséquence du coup de feu d’un policier qui tue le porteur du drapeau algérien, en tête de la manifestation organisée ce jour-là par le Parti du Peuple Algérien ?

À l’issue d’une longue et scrupuleuse enquête, Roger Vétillard a démontré qu’en réalité, avant ce tragique épisode intervenu un peu après 9 heures du matin, deux Français avaient déjà été assassinés : à 7 heures, Gaston Gourlier, régisseur du marché aux bestiaux et, quelques minutes plus tard, M. Clarisse.

L’émeute, qui fit au total 40 morts parmi la population européenne (28 le jour même, les autres des suites de leurs blessures) s’inscrit dans une stratégie de tension délibérément mise en oeuvre par le PPA qui avait programmé, depuis le mois d’avril, une insurrection et parmi les manifestants du 8 mai nombreux étaient armés.

- «Les hommes politiques de la IVe République ne voient pas la marche inexorable de la décolonisation».

Cette affirmation n’est pas totalement fondée. Le mouvement de décolonisation a bien été pris en compte, en particulier par Pierre Mendès France (accords de Genève mettant fin à la guerre d’Indochine ; discours de Carthage ouvrant la voie à l’indépendance de la Tunisie, cession à l’Inde, entre 1951 et 1956, des Établissements français). Simplement, pour tous les hommes politiques de la IVe République, l’Algérie n’est pas une colonie, c’est la France.

- À la suite des massacres épouvantables perpétrés par le FLN dans la région de Philippeville en août 1955, 123 tués dont 71 Européens, hommes, femmes et enfants, la répression de l’armée française a fait, selon le FLN, 12 000 morts. Pourquoi le documentaire donne-t-il crédit à ce bilan, exagérément grossit et ne cite-t-il pas le bilan officiel de 1 273 morts ?

- Palestro : l’embuscade du 18 mai 1956, qui se solde par la mort de 17 soldats du contingent, est présentée comme la réponse au vote, par l’Assemblée nationale, de la loi sur les pleins pouvoirs. Comme si le FLN avait attendu la loi pour tendre des embuscades. Rien n’est dit, en revanche, sur les tortures subies par les soldats blessés faits prisonniers, avant leur mise à mort, ni sur les mutilations infligées aux cadavres.

- Torture : à plusieurs reprises, en revanche, le documentaire insiste sur le caractère «généralisé» de la torture pratiquée par l’armée française, alors même que les historiens – notamment Jean-Charles Jauffret et Jacques Frémeaux – ont démontré qu’elle n’avait pas été générale, ni dans le temps de la guerre, ni dans l’espace algérien.

- Mélouza : en mai 1957, le FLN massacre 300 habitants du village de Mélouza, convaincus de sympathie pour l’organisation nationaliste rivale, le MNA de Messali Hadj. Des images de ce carnage sont montrées mais, à entendre le commentaire qui suit, l’important semble ne pas être là, mais dans le fait que, mise à profit par les autorités françaises qui présentent à la presse internationale les cadavres des victimes, «la tragédie devient propagande».

- Pétrole : les hydrocarbures découverts dans le Sahara (le pétrole, en juin 1956, à Hassi-Messaoud et le gaz naturel, en octobre de la même année à Hassi r’Mel) sont présentés, à deux reprises dans le documentaire, puis par Benjamin Stora lors du débat qui a suivi, comme de «précieuses ressources dont économie moderne a besoin. Pas question de s’en séparer». Voilà qui expliquerait l’acharnement des autorités françaises à vouloir garder, coûte que coûte, le Sahara français, jusqu’au revirement de septembre 1961.

- Dans le contexte actuel de cherté du pétrole, cette explication est susceptible de rencontrer un écho important. Mais la conjoncture pétrolière de la fin des années 1950-début des années 1960 n’est pas celle née avec le choc pétrolier de 1973. Lorsque le pétrole d’Hassi-Messaoud est découvert, le marché mondial est saturé par l’offre (du Moyen-Orient, de l’URSS et de la Libye) et le pétrole algérien, particulièrement coûteux, n’offre pas d’avantage immédiat à la France, c’est même, selon l’expression du conseiller du commerce extérieur français à Washington, «un problème» tant son écoulement est difficile à assurer.

À tel point que le co-inventeur d’Hassi-Messaoud, la CFP-A (Total), ne souhaite pas que le gisement soit exploité tant que les cours du brut ne permettront pas de la rentabiliser. Pour plus de détails, que les lecteurs de cette note me permettent de les renvoyer à l’article re-publié dans le numéro de mars de Guerre&Histoire. (Un détail, révélateur d’une certaine approximation de l’information offerte par le «documentaire» : le pipe-line d’Hassi-Messaoud n’aboutit pas à Arzew – terminal gazier - mais à Bougie).

- À propos des manifestations du 10 décembre 1961 à Alger, le documentaire affirme que des ultras de l’Algérie française, réfugiés sur les toits, tirent sur les Musulmans qui s’aventurent dans leurs quartiers, causant la mort de plus de 200 d’entre eux.

La version de l’historien Gilbert Meynier est très différente : «À l’occasion de la visite de De Gaulle en Algérie prévue pour décembre, les ultras du Front pour l’Algérie Française organisèrent des manifestations contre la politique gaullienne “d’abandon”. Elles tournèrent parfois au combat de rue et furent émaillées de provocations contre les Algériens et de “ratonnades”. À Alger, ce fut au départ en réaction contre les ultras que […] des milliers de jeunes gens descendirent dans la rue, à partir de l’après-midi du 10 décembre […] Les manifestations culminèrent le lendemain 11. Armés de gourdins, de barres de fer, de chaînes de vélos, les manifestants […] s’en prirent aux Européens rencontrés et ils saccagèrent la grande synagogue de la Casbah […] Dans l’après-midi […] des troupes françaises […] ouvrirent le feu à l’arme automatique sur les foules de manifestants» (G. Meynier, Histoire intérieure du FLN, Fayard, 2002, p. 465).

Le bilan officiel (cité par G. Meynier, p. 466), est de 120 morts, dont 90 à Alger, parmi lesquels 112 Algériens (dont 84 à Alger). Si, de source algérienne, le bilan serait plus lourd, la question se pose une nouvelle fois : sur quoi les auteurs du documentaire se fondent-ils pour avancer le chiffre de 200 morts algériens pour la seule ville d’Alger ? Pourquoi font-ils peser sur les “ultras” l’initiative des coups de feu ? Pourquoi n’évoquent-ils pas le caractère xénophobe des manifestations algériennes, relevé par de nombreux témoins ? Pourquoi taisent-ils l’incendie de la grande synagogue de la Casbah ?

- Manifestation du 17 octobre 1961 à Paris.

1°. Dans leur présentation du contexte expliquant cette manifestation, les auteurs du documentaire évoquent «les agressions» dont ont été victimes de nombreux policiers de la part du FLN. Quel bel euphémisme ! Voici ramenés à de simples «agressions» l’assassinat de 22 policiers entre janvier et le 16 octobre 1961 (et plus 74 blessés).

2°. «Trente mille Algériens se réunissent pour protester contre le couvre-feu» qui leur est imposé par la Préfecture de Police. Spontanément ? On pourrait le supposer puisque le documentaire oublie d’avertir que cette manifestation est organisée par le FLN et que tous les Algériens de la région parisienne devaient y participer sous peine de sanction.

3°. Quant au bilan de la répression policière, pourquoi le documentaire accrédite-t-il le chiffre faux d’une centaine de victimes, alors que ses auteurs n’ignorent évidemment pas le livre de Jean-Paul Brunet, Police contre FLN, Le drame d’octobre 1961 (Flammarion, 1999) qui, après une étude scrupuleuse des sources, avance le bilan, jamais sérieusement contestée, de 30 à 40 morts ?

- Enlèvements de civils Européens par le FLN après le 19 mars 1962 : le documentaire les justifie par la politique de terre brûlée de l’OAS. C’est oublier que ces enlèvements, pratiqués dès 1955, sont bien antérieurs à la création de l’OAS (Jean-Jacques Jordi, Un Silence d’État, SOTECA, 2011) et qu’ils relèvent d’une politique délibérée d’épuration ethnique mise en œuvre par le FLN, même si tout ses militants et dirigeants ne partageaient pas cette option.

- Enfin, pour en terminer avec cette énumération, il n’est pas acceptable non plus d’affirmer que la guerre d’Algérie a fait quatre cents mille victimes au sein de la population algérienne, évaluation qui est loin d’être partagée par les historiens : Xavier Yacono les estime à moins de 300 000, Charles-Robert Ageron à 250 000, dont au moins 30 000 victimes du FLN – non compris les harkis massacrés après l’indépendance. 250 000 à 300 000, voilà l’estimation qui fait consensus (se reporter à Jacques Frémeaux La France et l’Algérie en guerre, 1830-1870, 1954-1962, Economica, 2002 et à Guy Pervillé, Pour une histoire de la Guerre d’Algérie, Picard, 2002).

Lors du débat Benjamin Stora a évoqué les «centaines de milliers» de victimes, formule suffisamment floue pour accréditer le million, voire le million et demi de «martyrs» revendiqués par la propagande algérienne. Comment expliquer qu’un historien aussi bien informé s’abandonne à une telle imprécision ?

Daniel Lefeuvre

- voir la mise au point du général Maurice Faivre et les remarques de Michel Renard

- voir "La Déchirure" : ce documentaire n'est pas un outil de référence, Daniel Lefeuvre

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F98%2F113362%2F7169458_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F97%2F113362%2F134487132_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F78%2F113362%2F134071052_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F19%2F113362%2F133839148_o.png)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)