Mise au point sur les événements de Constantine en 1956 (Gilbert Meynier)

Pour une histoire critique de l’Algérie

Mise au point factuelle

sur les événements de Constantine,

12 mai 1956 et jours suivants

Gilbert MEYNIER

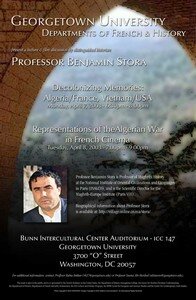

Cette mise au point concerne factuellement les douloureux événements de Constantine de l’ ‘aïd as saghir 1956 – le 12 mai et les jours suivants – que j’ai évoqués dans mon Histoire intérieure du FLN, et qui a les  mois derniers suscité trouble et émotion chez nombre d’humains d’origine constantinoise juive. J’ai pensé un temps que la présente mise au point devrait être faite à l'occasion d'une synthèse historique, qui aurait elle-même valeur de mise au point, faite après analyse et recoupement du plus grand nombre possible de sources, chose que j'ai l'intention de mener à bien, avec l’aide de quelques amis, chercheurs et historiens, et de témoins. Entre autres après avoir pris sérieusement connaissance des travaux sur la question de l’historien israélien Michael Laskier, spécialiste des Juifs dans le monde arabe, avec lequel je suis depuis deux mois en rapport constant. Je voulais évidemment savoir jusqu’à quel point je m’étais ou non trompé sur un fait historique – les événements de mai 1956 de Constantine –, et essayer d'appréhender au plus près la réalité du fait en question. Peut-être ai-je eu tort de ne pas m’être exprimé plus tôt. En tout cas, les – pressantes – amicales sollicitations de Benjamin Stora m’ont finalement décidé à faire cette mise au point.

mois derniers suscité trouble et émotion chez nombre d’humains d’origine constantinoise juive. J’ai pensé un temps que la présente mise au point devrait être faite à l'occasion d'une synthèse historique, qui aurait elle-même valeur de mise au point, faite après analyse et recoupement du plus grand nombre possible de sources, chose que j'ai l'intention de mener à bien, avec l’aide de quelques amis, chercheurs et historiens, et de témoins. Entre autres après avoir pris sérieusement connaissance des travaux sur la question de l’historien israélien Michael Laskier, spécialiste des Juifs dans le monde arabe, avec lequel je suis depuis deux mois en rapport constant. Je voulais évidemment savoir jusqu’à quel point je m’étais ou non trompé sur un fait historique – les événements de mai 1956 de Constantine –, et essayer d'appréhender au plus près la réalité du fait en question. Peut-être ai-je eu tort de ne pas m’être exprimé plus tôt. En tout cas, les – pressantes – amicales sollicitations de Benjamin Stora m’ont finalement décidé à faire cette mise au point.

J’ai eu tort, en tout cas, de parler à ce sujet de «pogrom», je le reconnais volontiers : ce terme appartient trop à l’histoire de l’Europe centrale et orientale du XIXe siècle pour qu’il puisse être ainsi utilisé innocemment : il n’y eut pas plus de pogrom les 12-13 mai 1956 qu’il n’y en avait eu à Constantine en 1934 : dans les deux cas, furent en jeu, à mon avis, les entrelacs d’un contentieux communuautaire judéo-musulman, à la fois à vif, et en même temps autorisant pour la vie au jour le jour – mais non sans un certain malaise – une cohabitation avérée.

J’ai eu tort, aussi, de ne mentionner dans mon livre que le seul point de vue de Anne-Marie Louanchi-Chaulet, qui était alors surveillante au lycée de filles de Constantine. Je la cite dans mon livre au conditionnel, et en précisant «d’après Anne-Marie Louanchi». Cette dernière, qui provenait du mouvement scout catholique, était sœur de Pierre Chaulet, qui représenta, au FLN, la mince cohorte des catholiques s’étant joints au combat du Front. Au FLN, ou parmi les sympathisants du FLN, rappelons qu’il y eut aussi des Juifs, comme en témoigne l’appel du Comité des Juifs pour l’indépendance de l’Algérie. Anne-Marie Louanchi, récemment décédée, dans le livre d’hommage qu’elle a consacré à son mari Salah Louanchi – qui fut, fin 1956-début 1957, dirigeant de la Fédération de France du FLN – parle, à propos des événements de mai 1956 à Constantine, d’un bilan de 230 victimes. Elle écrit que ce bilan lui aurait été fourni par un commandant de CRS. Là, j’ai bel et bien commis une faute comme historien : j’ai cité une seule source, au lieu d’en rechercher et d’en produire d’autres, je n’ai donc pas procédé au recoupement des sources, dont le recours est une obligation de la recherche historique, et j’ai ainsi manqué à l’esprit critique historien.

Par ailleurs, j’ai, depuis deux mois, conjointement avec des amis, des témoins, et autres historiens, tenté de recueillir témoignages et documents sur ces événements. J'ai eu pendant ce temps une correspondance assidue avec Michael Laskier, dont j’ai lu les livres en anglais qui traitent de ces questions. Il a conclu qu'il y avait eu, certes non pas un «pogrom» ayant fait «230 victimes», mais bel et bien, à la suite d'explosions ayant frappé des cafés juifs, le 12 mai 1956, des réactions de Juifs constantinois, encadrées par des membres de la Misgeret (dont le rôle précis est matière à discussion historique, et là-dessus, ma religion n'est pas vraiment faite), organisation correspondante du Mossad pour l'Afrique du Nord. J'ai dû aussi faire faire le compte-rendu de son article en hébreu sur ce sujet, publié par la revue israélienne Pe'amim en 1998 – malheureusement je ne lis pas l'hébreu – , par la professeure d'hébreu de l'Ecole normale supérieure- Lettres et Sciences humaines, Mme Dorit Shilo, à qui vont mes remerciements.

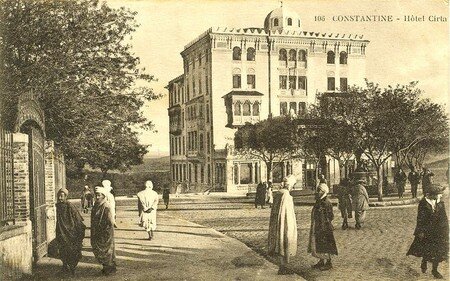

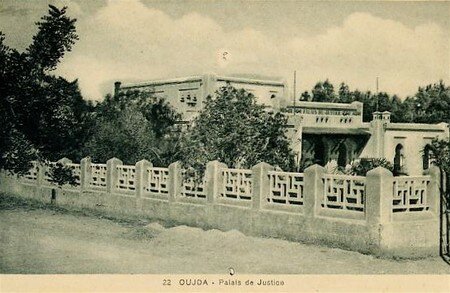

Constantine, pont et porte El-Kantara

Les témoins sollicités, ou bien n’ont pas répondu, ou bien ont déclaré qu’ils n’avaient jamais entendu parler de ces événements, ou encore, s’ils en ont souvenir, le problème est qu’ils ne se rappellent pas tous exactement la même chose, loin de là. Le Constantinois Benjamin Stora m’a écrit (il avait 6 ans à l’époque des faits) qu’il n’en avait jamais entendu parler dans sa famille. M. Bernard Cohen, lui aussi de Constantine, tout en reconnaissant les faits, a estimé que le nombre des victimes n’avait pas dû excéder la dizaine.

Un gestionnaire du cimetière musulman de Constantine s’est rappelé, lui, avoir fait creuser, alors, 130 tombes. Le journal du FLN El Moudjahid, N° 1, a consacré quatre pleines pages aux événements de Constantine, et a produit une liste de 61 victimes – dont il avertit qu’elle n’est pas limitative. Il n’est évidemment pas question pour l’historien d’avaliser purement et simplement de tels points de vue et témoignages : il faut les analyser, les recouper avec d’autres, bref les rendre productifs au sens historique du terme. Mais, à l’inverse, il faut se rappeler que, de notoriété connue, l’amnésie est, aussi, constitutive de mémoire. La consultation de la Dépêche de Constantine – qui met les événements de Constantine sur le compte originel d’un terrorisme algérien fondateur, et qui ne dit pas un mot des Juifs – et la consultation des cartons des Archives historiques de l’Armée, conservées au fort de Vincennes, consacrés à ces événements (malheureusement consultables seulement sur dérogation), permettront sans doute de mieux préciser les faits.

L’historien israélien Michael Laskier aboutit, lui, au bilan de 26 morts musulmans en deux jours (12 et 13 mai 1956), suite aux actions conduites par des Juifs constantinois qu’il dit liés à la Misgeret – M. Bernard Cohen estime, lui, que M. Laskier exagère le rôle de la Misgeret. Et, dans ses livres en anglais que je me suis procurés, comme dans son article de Pe’amim, Laskier s'appuie sur de solides sources, israéliennes notamment, pour rendre compte d’événements tels que ceux de Constantine.

Dans les échanges directs que je viens d'avoir avec lui, il estime qu'il y a pu y avoir, suite à ces journées des 12 et 13 mai, une répression de la part de l'armée française et d'ultras européens de l'Algérie française, qui a bien pu alourdir le bilan – mais, là, rien de spécifiquement "juif", même si des Juifs ont pu, aussi, se trouver parmi les ultras. Un vieil ami juif originaire de Constantine m'a bien affirmé de son côté que des parents à lui avaient été des activistes de l'OAS. Cela signifierait que, si, en 1956, le bilan a été lourd – chose que l’historien doit s’attacher à déterminer ou à démentir –, il l’a peut-être bien été dans les jours qui ont suivi le 13 mai 1956, mais cela principalement du fait d’une répression de l’armée française, et non d’éléments «juifs». – il y avait, stationnés à Constantine, la valeur d’au moins deux régiments, sans compter la gendarmerie et les CRS.

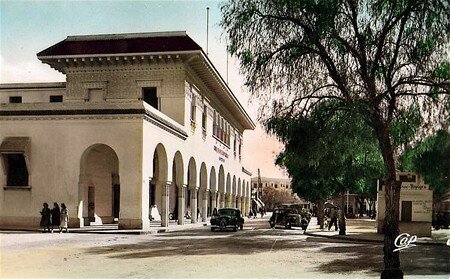

Constantine, entrée de la Casbah, carte ayant circulé en 1906

Pour expliquer ma légèreté – il ne s’agit pas là d’une excuse, mais d’une explication –, j'avais été tellement plombé, quand j’ai réalisé mon Histoire intérieure du FLN, par la litanie des horreurs que j'ai eues sous les yeux dans d'innombrables documents, concernant de multiples autres événements la guerre de 1954-62, que je n'ai pas cherché plus avant ; et j'ai eu tort : j’ai été victime d’une manière de banalisation de l’horreur. Et j’avoue que, ayant rencontré et connaissant le frère d’Anne-Marie Louanchi, Pierre Chaulet, ce dernier m’avait fait forte impression ; et je n’ai pour cela sans doute pas, alors, songé à examiner plus avant le témoignage de sa sœur, que je n’ai jamais vue. L’historien, sur un tel sujet, se devrait bien sûr de recueillir, aussi, le témoignage de Pierre Chaulet. Il serait de même indispensable de faire une études comparative, mois par mois, pour l’année 1956, ou au moins pour le premier semestre, des registres de dé-cès de la ville de Constantine.

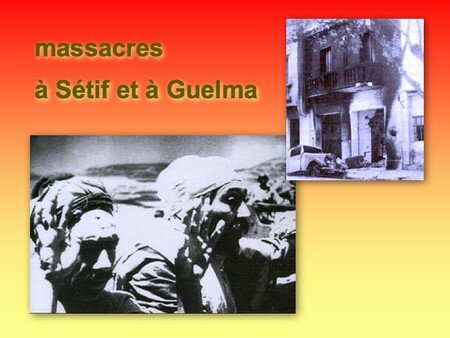

En un mot comme en cent, tout historien peut être amené, pour une raison ou une autre, à écrire des choses erronées. S’il est honnête, il doit le reconnaître dès qu’il s’en est convaincu. Dans l’air du temps actuel, il est vrai que bien des énormités sont proférées au jour le jour. Il est certain, par exemple, que le terme de «génocide» est mis à toutes les sauces, et qu’il n’y a pas eu, en effet, de «génocide» à Constantine en mai 1956, comme l’a pu affirmer par exemple le journal algérien El Acil. Et les propos du ministre algérien des anciens Moudjahidine Cherif Abbas, porte-parole du Président Bouteflika, au colloque commémoratif de Sétif, le 6 mai 2005, qui assimilaient la colonisation au nazisme et les fours à chaux de Guelma aux fours crématoires d’Auschwitz, représentent une évidente falsification de l’histoire.

Quelque sanglante, à raison de milliers de victimes, qu’ait pu être, par exemple la répression coloniale de mai 1945 dans le Constantinois, elle n’a pas été un «génocide», comme tend à l’alléguer le nom même de la très officielle algérienne «Fondation pour le génocide du 8 mai 1945». Il n’y a pas «génocide» toutes les fois qu’il y a massacre : le récent livre de Jacques Sémelin, Purifier et détruire ; usages politiques des massacres et des génocides, fournit à ce sujet des critères opératoires plausibles pour désigner la spécificité historique des «génocides». Ces critères n’ont pas, semble-t-il, beaucoup modifié les termes médiatiques simplificateurs du débat actuel. Il faut dire que les contre-vérités produites à Sétif se sont inscrites dans la réaction, symétrique, aux âneries officielles françaises de la loi du 23 février 2005, prétendant faire enseigner les «aspects positifs» de la colonisation française, chose tout aussi inacceptable pour l’historien. Tout historien qui se respecte ne doit relever d’aucune injonction officielle, d’aucun communautarisme, quel qu’ils soient, et n’être complaisant avec aucun d’entre eux.

qu’il y a massacre : le récent livre de Jacques Sémelin, Purifier et détruire ; usages politiques des massacres et des génocides, fournit à ce sujet des critères opératoires plausibles pour désigner la spécificité historique des «génocides». Ces critères n’ont pas, semble-t-il, beaucoup modifié les termes médiatiques simplificateurs du débat actuel. Il faut dire que les contre-vérités produites à Sétif se sont inscrites dans la réaction, symétrique, aux âneries officielles françaises de la loi du 23 février 2005, prétendant faire enseigner les «aspects positifs» de la colonisation française, chose tout aussi inacceptable pour l’historien. Tout historien qui se respecte ne doit relever d’aucune injonction officielle, d’aucun communautarisme, quel qu’ils soient, et n’être complaisant avec aucun d’entre eux.

Les historiens se doivent donc d’étudier patiemment les phénomènes, en se gardant des injonctions mémorielles et victimisantes d’où qu’elles viennent. Aujourd’hui, de part et d’autre de la Méditerranée, mais aussi au sein de l’hexagone, l’historien doit ne pas se mêler des parties de ping pong mémoriels où s’affrontent tels partisans bruyants de la nostalgérie française, et tels anticolonialistes médiatiques de combat de la 25e heure. Et ce n’est pas parce qu’on a établi que l’OAS s’est rendue coupable de crimes qu’on est «antifrançais» Ce n’est pas parce qu’on a démontré que des crimes furent en effet accomplis sous la houlette du FLN – principalement sur des Algériens – que l’on est «colonialiste». Et ce n’est pas parce qu’on a mis en évidence que des Juifs ont, en telle ou telle occasion, pu réprimer et tuer, qu’on est pour autant «antisémite». Ou alors il faudrait accuser d’antisémitisme les auteurs israéliens d’un documentaire qui a fait récemment scandale, et qui accuse nommément l’actuel ministre des Infrastructures Benyamin Ben Eliezer d’avoir fait exécuter, lors de la guerre de 1967, 250 prisonniers égyptiens.

Constantine, quartier arabe, carte postée en 1913

Dans les débats trop souvent frelatés d’aujourd’hui, l’historien ne peut non plus, en toute conscience déontologique, choisir entre les injonctions respectives des dogmatiques d’«Occident» et d’«Islam». D’un côté, l’universitaire idéologue Samuel Huntington parle, comme s’il s’agissait d’essences essentiellement et intemporellement opposées, de «l’Islam» et de «l’Occident», sur fond de commerce émotionnel débile d’un fondamentalisme protestant bien américain, dont George Bush est le représentant de commerce sur le champ de l’impérialisme d’aujourd’hui. De l’autre, les Ben Laden et la cohorte «islamiste» manichéenne qui se reconnaît en lui, énoncent symétriquement la même dichotomie simpliste, et historiquement fausse. L’«Islam» et l’«Occident» : comme s’il s’agissait d’essences une fois pour toutes monolithiques ; comme si l’histoire n’avait pas d’abondance démontré qu’il n’y eut jamais au fond de muraille de Chine entre les deux : des abrutis et des gens ouverts d’esprit se trouvent, et d’un côté, et de l’autre. Comme aimait à le dire plaisamment le regretté, et grand orientaliste Jacques Berque – un Pied noir qui était pénétré de culture arabe –, les imbéciles, même démonstrativement ennemis, sont «unis comme le sont les nénuphars par leurs racines».

l'historien ne peut renvoyer dos à dos

toutes les violences

Cela n’empêche pas que l’historien ne peut renvoyer dos à dos, concernant la guerre de 1954-62, toutes les violences : la violence française coloniale y fut industrielle et massive ; la violence algérienne fut artisanale et plus ponctuelle ; elle fut en partie une violence réactionnelle, dans une contexte de domination, de violence (re)conquérante et répressive, de discrimination et de racisme portant la marque du colonial. Personnellement, j’ai été traité de «raciste anti-algérien» et de «colonialiste» d’un côté, et, symétriquement, d’ «agent du FLN» et d’ «anti-français» de l’autre, voire même, plus poétiquement, de «capitaine de galère barbaresque» (ce qui, pour un Lyonnais originaire des Alpes du Sud, représente une spectaculaire mutation) sur un site «pied-noir». Cela notamment pour avoir osé initier l’organisation à Lyon – cela va sans dire, hors de la collaboration des mémorialistes de combat –, à l’École Normale Supérieure-Lettres et Sciences Humaines, en juin 2006 –, un colloque international sur l’histoire franco-algérienne, qui a accueilli 83 participants – algériens, anglais, français, hongrois, italiens, palestiniens, etc. : l’histoire appartient à tous, y compris à des gens ne relevant pas de la séquence franco-algérienne de l’histoire des humains de ce bas-monde.

L’historien se doit de regimber contre l’inflation victimisante, qu’elle émane des officiels algériens (qui martèlent, sans aucune preuve à l’appui, le chiffre de 1 500 000 morts algériens pour la guerre de 1954-62), ou qu’elle émane des harkî(s) (on a dit dans leur camp mémoriel 150 000 morts ; aujourd’hui on dit plutôt maintenant, mais là aussi, sans aucune preuve avérée, 100 000 ou 70 000 : le niveau baisse, et tant mieux…). Or, l’historien rigoureux qu’est Charles-Robert Ageron a conclu, sur la base de documents démographiques, qu’il y avait eu 250 000 victimes algériennes de la guerre de 1954-62 . De son côté, le démographe algérien Kamel Kateb, à partir de sources analogues, arrive à un total de 400 000 – ce qui est déjà énorme : plus, proportionnellement, que les morts français de la Première guerre mondiale ; mais en aucun cas 1 500 000. Et le même Charles-Robert Ageron, dans trois articles définitifs, a aussi montré que les chiffres victimisants produits à propos des massacres des harkî(s) étaient de beaucoup exagérés. Cela n’empêche pas que, sans doute, plusieurs milliers de harkî(s) ont été massacrés, ce qui fut, là aussi, terrible. Mais, dès lors qu’il a constaté l’horreur, dans tous les cas, l’historien a mission de ne pas en rajouter.

Et il importe aussi, me semble-t-il, de réfléchir aussi sur la mémoire : Benjamin Stora m'a pertinemment fait remarquer que tout le monde, parmi les Juifs de Constantine, se souvenait des événements douloureux de Constantine de 1934, et que pratiquement personne ne se rappelait ceux de 1956 – un autre Constantinois, M. Bernard Cohen, lui, m'a écrit en avoir eu connaissance, même s'il a contesté les chiffres gonflés de Anne-Marie Louanchi. Où situer, donc, la différence entre 1956 et 1934 ? Je dirais, d'une part, que, en 1934, c'étaient les Juifs de Constantine qui avaient été molestés, cela suite à la provocation - involontaire - de l'un d'eux : un zouave juif ivre surpris à uriner sur le mur d'une mosquée. En 1956, les 12 et 13 mai, à l'inverse, ce sont des Juifs qui ont molesté des Musulmans, suite à des attentats contre des cafés juifs. Chacun sait que la mémoire a toujours tendance à être sélective : n'a-t-on pas tendance à retenir les horions qu'on subit, davantage que ceux qu'on donne?

Par ailleurs, il est probable que, si un bilan lourd de mai 1956 est avéré (là, je redis que la consultation des registres de décès sera d'un apport important), il fut redevable, de manière plausible, à une répression de l'armée française/d'ultras européens, qui a continué dans les jours suivants; ce ne fut donc, à coup sûr, pas spécifiquement une répression menée par les Juifs, même si, les 12 et 13 mai – c'est, là, avéré –, des Juifs ont pu y être impliqués. L'éventuelle lourdeur du bilan se réfère à des événements postérieurs : la Dépêche de Constantine continue pendant plusieurs jours à évoquer des actions de l'armée française à Constantine.

les contextes de 1934 et de 1956 sont bien différents

Enfin, les contextes de 1956 et de 1934 sont bien différents : en 1934, l'Algérie n'était pas en guerre ; et un événement, même traumatisant et sanglant comme celui de 1934, a été dans la mémoire forcément mis en relief du fait même de son caractère factuellement exceptionnel.

À l'inverse, en 1956, on est bien installé dans la guerre, et les événements sanglants se succèdent à une allure vertigineuse : c'est exactement un mois avant le 12 mai 1956 (donc le 12 avril) qu'est intervenu le massacre le plus lourd de la guerre : le massacre de la totalité des habitants de la dechra Tifraten, près d'Oued Amizour, dans la Kabylie de la Basse Soummam, qui a été ordonné, on le sait, par le lieutenant Fadel H’mimi, mais couvert par Amirouche, capitaine de la zone dont dépendait la Basse Soummam : le drame a fait l’objet d’une âpre altercation lors du congrès de la Soummam, le 20 août de la même année, entre partisans et détracteurs d’Amirouche. Des sources françaises, qui furent celles à avoir été portées à la connaissance des congressistes, parlent d’un bilan de 1 200 morts. Mohamed Benyahia, lui, avance le chiffre de 490 personnes égorgées, cela en une seule nuit, pour cela dénommée depuis, en Kabylie, «la nuit rouge». Peu importe le chiffre exact, et on ne le connaîtra sans doute jamais. Mais le massacre a été à coup sûr plus important que celui de Melouza, un peu plus d'un an plus tard, qui fut bien plus médiatisé, pour des raisons que j'expose dans mon Histoire intérieure du FLN.

Donc, à Constantine, au printemps 1956, les attentats (FLN ? provocations des ultras ? Les deux ? ou encore expression de contentieux communautaristes locaux ?) se sont enchaînés avec des répressions ; il y avait déjà eu, notamment, un attentat contre un café juif en mars. Et les affrontements ont peut-être bien pu constituer, au printemps 1956, le leit-motiv d'un quotidien douloureux, cela expliquant peut-être une sorte de banalisation de la violence, laquelle a pu s'installer dans les mémoires de manière latente et synthétique, sur fond de l'horreur générale de la guerre.

Donc, à Constantine, au printemps 1956, les attentats (FLN ? provocations des ultras ? Les deux ? ou encore expression de contentieux communautaristes locaux ?) se sont enchaînés avec des répressions ; il y avait déjà eu, notamment, un attentat contre un café juif en mars. Et les affrontements ont peut-être bien pu constituer, au printemps 1956, le leit-motiv d'un quotidien douloureux, cela expliquant peut-être une sorte de banalisation de la violence, laquelle a pu s'installer dans les mémoires de manière latente et synthétique, sur fond de l'horreur générale de la guerre.

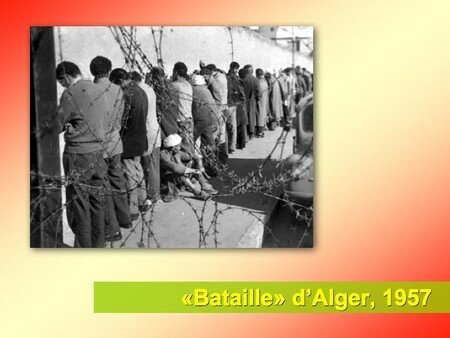

Et puis, l'argument consistant à dire que, s'il y avait eu autant de morts que l'écrit Anne-Marie Louanchi, jamais les communautés composant la ville n'auraient pu continuer à vivre côte à côte jusqu'à 1962, est bien sûr à considérer, mais on peut le discuter en le contextualisant : en effet, le bilan de la grande répression d’Alger, couramment dénommée «bataille d'Alger», un an plus tard, a été autrement plus lourd, et les gens ont tout de même continué à y vivre - mal, certes -, mais ils ont survécu, avec toute la haine refoulée par une implacable répression, dans une ville où il y avait des Algériens, des Européens, des Juifs, etc. À ma connaissance, il n'y a pas eu à Constantine la même intensité répressive, étalée sur plusieurs mois, comme à Alger ; et il n'y avait pas eu, de même, à un niveau de violence comparable, un pareil enchaînement d'attentats, depuis celui de la rue de Thèbes de l'été 1956, puis ceux du Milk Bar, du casino de la Corniche, etc.

Pour terminer, sur ces événements de Constantine de mai 1956, j’essaierai, quand j’aurai accumulé tous les documents possibles, que j’aurai procédé aux analyses et recoupements indispensables, d’enclencher – de participer à – une synthèse historique digne de ce nom. Pour l’heure, ce serait prématuré car tout ce travail a été à peine amorcé. J’ajoute que tous ceux qui pourront aboutir à établir la vérité seront les bienvenus pour participer à ce travail. Certes, nous savons que la Vérité n’appartient qu’à Dieu si l’on y croit, en tout cas au corpus intangible de valeurs humaines auquel on adhère si l’on n’y croit pas.

Il y a bien d’autres problèmes qui assaillent les Agériens

que l’obsession focalisée sur le colonial/post-colonial

Il est plus qu’urgent de faire advenir une histoire critique de l’Algérie coloniale, une histoire critique de l’Algérie tout court : les Algériens, pour marqués qu’ils ont été par la phase coloniale, ont eu une histoire bien avant 1830, et même une histoire à eux en pleine phase coloniale. Cette histoire n’a commencé ni en 1954 ; ni en 1830, ni en 1516, ni en 698 : en tous les temps, et dans toutes les circonstances, ils ont mené leur vie, aimé et souffert, et conduit malgré tout leur destin.

Ce serait être colonialiste que de les réifier à leur pur statut de colonisés. De même qu’il serait inepte de ne réduire «les Juifs» qu’à une judéité monolithique, les «Pieds noirs» à leur statut d’agents et/ou de fusibles coloniaux, et aussi les «Français» à une essence qui serait elle-même intemporellement coloniale : tous ont eu, aussi, une vie avant la colonie, et en dehors de la colonie, et ils continuent à en avoir une après la colonie. Et cette vie n’est pas marquée tout uniment que par le post-colonial. Il y a bien d’autres problèmes, tout à fait actuels eux, qui les assaillent, et que l’obsession focalisée sur le colonial/post-colonial a trop souvent tendance à occulter.

Gilbert Meynier

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)