le livre d'Olivier Le Cour Grandmaison,

Coloniser, exterminer, sévèrement critiqué

par les historiens

Gilbert Meynier et Pierre Vidal-Naquet

«À vrai dire, le livre d'Olivier Le Cour Grandmaison se présente comme un ajout de notes de lecture d'un infatigable lecteur, mais qui ne retient de ses lectures que ce qui conforte ses thèses et nourrit ses stéréotypes. Son texte est noyé sous une avalanche de citations illustratives, traitées en paraphrases idéologiques - cela non sans redites. À le lire, on ne peut s'empêcher de poser la question : un sottisier peut-il tenir lieu d'œuvre de réflexion et de synthèse historique ?»

Gilbert Meynier et Pierre Vidal-Naquet

Coloniser, Exterminer :

de vérités bonnes à dire à l'art

de la simplification idéologique

Gilbert MEYNIER et Pierre VIDAL-NAQUET

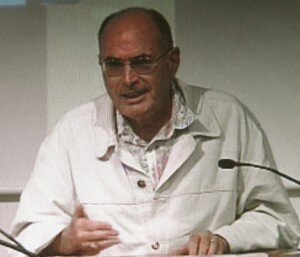

Voici un livre qui énonce certes sainement quelques vérités. Il marque bien l'accord général sur la colonisation de la grande majorité des analystes et des acteurs politiques français du XIXe siècle. Il évoque salutairement, dans un premier temps, les injonctions de l'époque sur l'«extermination» des «indigènes.» Il fait un sort à l'incroyable raciste Eugène Bodichon, et aussi à Charles Jeannel, et à son Petit-Jean, histoire scolaire édifiante de la colonisation française sous forme de questions-réponses (p. 36). Olivier Le Cour Grandmaison (OLCG) (photo ci-contre) stigmatise l'historicisme marxiste se représentant ladite colonisation - française ou autre - comme un agent éclairé de l'avènement mondial du Mode de Production Capitaliste (p. 49).

Il est vrai que, dans les classes ouvrières européennes, il y eut ambiguïté des luttes contre le colonialisme, comme l'indiquèrent les motifs ambivalents (anticolonialisme ou mots d'ordre anticapitalistes) de la grève générale contre la guerre du Rif de novembre 1925, laquelle aboutit à un semi-échec. OLCG marque bien que, si le Noir fut un «sauvage» - irréductible, mais aussi utilisable en raison de son infantile sauvagerie -, l'Arabe fut campé en «barbare», non pas «non civilisé», mais «mal civilisé» (p. 85). Mais en alla-t-il en tout très différemment, au XIXe siècle, des Allemands de l'historiographie française, campés en tristes héros des «invasions barbares», cela contre l'acception allemande de Mommsen, qui préférait, bien sûr, les «Völkerwanderungen» (les migrations de peuples) ?

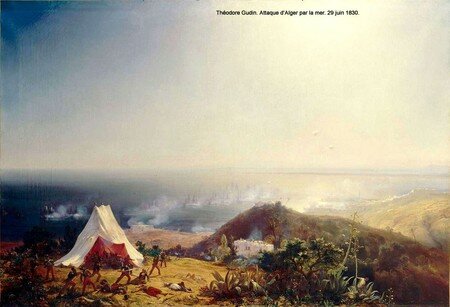

OLCG a évidemment raison de fustiger les tenants à la mode actuels du «choc des civilisations» (p. 77). Raison, aussi, de rappeler que la misère et la faim furent érigées en armes de la guerre coloniale (p. 102), étant entendu que lesdites armes avaient bien autant été employées du XVIe au XIXe siècle, pour ne pas parler d'époques précédentes. Raison aussi de stigmatiser les tortures, les mutilations et les profanations (pp. 152 et sq.) - qui furent, toutefois, loin d'être seulement des spécificités coloniales -, ainsi que les  transformations de mosquées en églises (p. 168) ; on ajoutera : et même en écuries pour chasseurs d'Afrique, ainsi que ce fut le cas pour une admirable mosquée ancienne, à Mila, dans le Constantinois. Oui, il est vrai que la population originelle de Nouvelle-Calédonie a été réduite à 20%. On ajoutera que celle de la Tasmanie ou d'Amérique du Nord l'a été plus radicalement encore. Mais ce ne fut pas vraiment le cas de l'Algérie, dont la population dut baisser d'environ 30% de 1830 à 1870 -«guerre de ravageurs» et famines aidant, sur fond de décomposition de l'ancien mode de production communautaire.

transformations de mosquées en églises (p. 168) ; on ajoutera : et même en écuries pour chasseurs d'Afrique, ainsi que ce fut le cas pour une admirable mosquée ancienne, à Mila, dans le Constantinois. Oui, il est vrai que la population originelle de Nouvelle-Calédonie a été réduite à 20%. On ajoutera que celle de la Tasmanie ou d'Amérique du Nord l'a été plus radicalement encore. Mais ce ne fut pas vraiment le cas de l'Algérie, dont la population dut baisser d'environ 30% de 1830 à 1870 -«guerre de ravageurs» et famines aidant, sur fond de décomposition de l'ancien mode de production communautaire.

De même, on ne pourra que donner raison à OLCG quand il évoque les mécanismes de dépossession et de la constitution corrélative de la propriété privée en Algérie au XIXe siècle (p. 243). Ceci dit, on remarquera que, dialectiquement, la propriété privée put aussi représenter un acquis pour tels groupes sociaux concernés, voire in fine un appui contre la toute puissance prédatrice du pouvoir d'État algérien sui generis installé depuis 1962. On s'accordera aussi avec la représentation du Code de l'Indigénat en «monstruosité juridique.» On sait que ses dispositions coururent de 1881 à 1927 ; et elles furent, de fait, conservées dans leur esprit jusqu'à la fin de l'Algérie française. Ceci dit, monstruosité pour monstruosité, le statut des Juifs de Vichy ne fut pas moins monstrueux. Enfin, «“la coloniale” contre “la sociale”» constitue sans doute le chapitre le moins banal du livre (le chapitre 5) : il souligne combien les règles et les entraînements pratiques provenant de la gouvernance des «indigènes» d'Algérie purent être utilisées contre les prolétaires de France insurgés contre le système national/capitaliste qui les opprimait et les châtiait.

La spécificité de la violence coloniale exista, certes, mais elle fut moins tranchée qu'il n'est allégué. Le livre d'OLCG peut se lire comme une anthologie des horreurs coloniales, et à tout le moins comme un sottisier de la bêtise coloniale. Mais, à vrai dire, ne pourrait-on pas dresser de tels catalogues à propos de bien d'autres objets que celui de l'histoire coloniale ? Sur le terrain du racisme national anti-allemand, les cartes postales de la fin du XIXe siècle et du début du XXe en fournissent un ample florilège. Et l'historien ne peut ignorer, au XVIIe siècle, que la guerre d'extermination menée pendant la guerre de trente ans, en Bohème notamment - mais pas seulement -, que les ravages du Palatinat par les colonnes armées du roi Soleil, puis la répression de la révolte des prophètes du pays camisard sous le même monarque absolu, qui allait installer le désert protestant pour trois quarts de siècles ; et, pas davantage, que les méthodes sanglantes de la punition de celle de Vendée en 1794, puis l'atroce guerre d'Espagne quinze années plus tard (ci-contre, Goya, Les désastres de la guerre) ; et, sous la Monarchie de Juillet, que les bains de sang sanctionnant les révoltes parisiennes et lyonnaises, enfin le massacre de 20 000 communards au printemps 1871... n'eurent rien à envier à «la guerre contre les Algériens assaillis» (p. 104) : en un mot, la sauvagerie répressive ne fut pas complètement une spécificité coloniale, y compris à l'époque même de la conquête de l'Algérie.

notamment - mais pas seulement -, que les ravages du Palatinat par les colonnes armées du roi Soleil, puis la répression de la révolte des prophètes du pays camisard sous le même monarque absolu, qui allait installer le désert protestant pour trois quarts de siècles ; et, pas davantage, que les méthodes sanglantes de la punition de celle de Vendée en 1794, puis l'atroce guerre d'Espagne quinze années plus tard (ci-contre, Goya, Les désastres de la guerre) ; et, sous la Monarchie de Juillet, que les bains de sang sanctionnant les révoltes parisiennes et lyonnaises, enfin le massacre de 20 000 communards au printemps 1871... n'eurent rien à envier à «la guerre contre les Algériens assaillis» (p. 104) : en un mot, la sauvagerie répressive ne fut pas complètement une spécificité coloniale, y compris à l'époque même de la conquête de l'Algérie.

Si «les affrontements armés qui opposent les États du vieux continent se civilisent» (p. 20), d'une part, cette «civilisation» est toute relative quand on sait la violence avec laquelle purent être traités tels civils belges par l'armée allemande en 1914, sans compter les massacres d'Oradour sur Glane ou de Tulle en 1944, d'une part, les sauvages bombardements des villes allemandes par l'aviation alliée d'autre part, sans compter bien sûr les massacres nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, et le massacre de masse nazi perpétré sur les Juifs, des Tziganes et les malades mentaux, et la déportation des homosexuels.

De telles atrocités eurent-elles besoin de précédents coloniaux qui auraient entraîné de tels agissements ? Même la «guerre moderne» ne fut pas toujours, loin de là, empreinte de compassion pour les victimes civiles; et pendant longtemps, les rapports sociaux et /ou intra-nationaux restèrent marqués, aussi, de sauvagerie. Non qu'OLCG ne touche pas juste quand il évoque «l'expérience acquise» en Afrique du Nord ; mais il note aussi qu'il y eut allers-retours sanglants dans la confrontation entre l'ordre et les «barbares» des deux côtés de la Méditerranée. L'ordre bourgeois n'eut pas vraiment besoin de précédents coloniaux pour massacrer ses prolétaires.

Nous ajouterons que, à l'heure des édifications nationales qui purent, aussi, tracer la voie à des solidarités collectives, ce fut probablement la relative décrue des répressions franco-françaises violentes qui explique la crue des répressions externes, du fait d'un phénomène classique de projection. Tout ne se passa-t-il pas comme si les censures plus marquées, concernant la violence à l'intérieur des sociétés européennes, de la Contre-Réforme à la République, via les Lumières, laissèrent libre cours à la décensure en terrain extra-européen ? Sur un point relativement mineur, à la  différence de ce qu'allègue OLCG, cette montée des censures, et la propension à la réglementation de la violence, s'installèrent autant contre l'ordre de la Monarchie absolue que dans le sillage des injonctions de cette même Monarchie absolue : n'oublions pas que les massacres des camisards, les incendies de villages du Lubéron et les ravages concomitants des vallées de la Haute Durance furent précisément conçus et exécutés dans son cadre de pouvoir.

différence de ce qu'allègue OLCG, cette montée des censures, et la propension à la réglementation de la violence, s'installèrent autant contre l'ordre de la Monarchie absolue que dans le sillage des injonctions de cette même Monarchie absolue : n'oublions pas que les massacres des camisards, les incendies de villages du Lubéron et les ravages concomitants des vallées de la Haute Durance furent précisément conçus et exécutés dans son cadre de pouvoir.

Et au vrai, en Algérie, fut conduite une guerre, avec son cortège d'horreurs (p. 106) de manière foncièrement assez peu différente de celle dont on usa en Europe avec les rebelles, les rétifs, ou simplement les hors normes, cela largement jusqu'au XIXe siècle. Et, même si, à partir de ce siècle, le jus belli fut posé, il fut loin d'être toujours appliqué. Car ce n'est pas ce que dit en principe le droit qui se met subitement à constituer la trame de l'Histoire. La guerre coloniale ne fut-elle pas, dans une certaine mesure, l'exportation de guerres internes, des guerres non classiques, c'est-à-dire de violences qui ne se ramenaient pas au modèle précairement codifié des conflits inter-étatiques ?

«Combien de régions, interroge OLCG (p. 190), ou de pays au monde ont-ils été frappés par la disparition de près d'un tiers de leur population à la suite d'une guerre de conquête ?» Réponse : la Bohème, déjà entrevue, a perdu, à raison de millions d'humains, près de la moitié de sa population du fait de la conquête catholique de la guerre de Trente ans. Et on a déjà parlé des Camisards, de la Vendée... Il est vrai que, en Algérie, ce fut dans la violence que fut imposé l'îlot capitaliste qui allait lui donner forme pour un siècle. Mais, dès lors que la colonisation capitaliste s'implanta vraiment, au lendemain de la révolte de Mokrani-Bel Haddad , dès les débuts de la IIIe République, peut-on passer sous silence que la population remonta ? Cela pour des raisons complexes, qui tiennent à ce que les Québécois ont appelé «la revanche des berceaux», mais aussi en raison de l'utilisation des salariés «indigènes» dans le processus productif ? Il y eut certes des fantasmes coloniaux d'annihilation, mais sur le sol algérien, ils cédèrent le pas à la réalité capitaliste de terrain qui ne fut jamais identique à la logique d'élimination et d'apartheid qui fut celle des États-Unis.

C'est dans cette acception relative, c'est-à-dire dans la dialectalisation, indispensable en histoire, qu'il convient de contextualiser «la place que les Français assignent aux hommes qu'ils asservissent, expulsent et/ou massacrent» (p. 26) ; et ces violences furent loin d'être seulement coloniales. Et ajoutons que, en terrain colonial, pour qui veut faire œuvre comparatiste et s'évader du pré-carré nombriliste français, il y eut bien d'autres massacreurs que les Français : nous l'apprennent par exemple les historiens de la colonisation italienne, Giorgio Rochat, Nicola Labanca, ou Angelo del Boca. Qu'on pense aux massacres par les gaz dont ce dernier a montré qu'ils furent systématiques pendant la guerre d'Éthiopie. Ses révélations provoquèrent dans le landernau colonial italien des officiers nostalgiques de l'Oltremare, une réaction dont la violence n'est pas imaginable, même dans la France de la nostalgérie et de l'OAS réunies : c'est qu'elles mettaient à mal le mythe du «colonialismo diverso» (le colonialisme différent), soi-disant plus civilisé et plus humain que celui réputé plus sauvage des Anglais et des Français.

terrain colonial, pour qui veut faire œuvre comparatiste et s'évader du pré-carré nombriliste français, il y eut bien d'autres massacreurs que les Français : nous l'apprennent par exemple les historiens de la colonisation italienne, Giorgio Rochat, Nicola Labanca, ou Angelo del Boca. Qu'on pense aux massacres par les gaz dont ce dernier a montré qu'ils furent systématiques pendant la guerre d'Éthiopie. Ses révélations provoquèrent dans le landernau colonial italien des officiers nostalgiques de l'Oltremare, une réaction dont la violence n'est pas imaginable, même dans la France de la nostalgérie et de l'OAS réunies : c'est qu'elles mettaient à mal le mythe du «colonialismo diverso» (le colonialisme différent), soi-disant plus civilisé et plus humain que celui réputé plus sauvage des Anglais et des Français.

Certes, en théorie, sur le «vieux continent», «le respect de la vie et la condamnation des souffrances jugées inutiles conduis[ir]ent à la disqualification de nombreuses pratiques» (p. 194). Cela fut vrai, à la rigueur,  dans telles guerres classiques interétatiques. Mais du massacre d'un millions d'Arméniens, en 1915, sous le régime jeune-turc, quid des dizaines de millions de morts, victimes du nazisme, du stalinisme, du maoïsme, quid du demi-million de morts indonésiens de la répression de 1965, quid du million et demi de victimes des Khmers rouges, sans compter les deux millions de morts du régime néostalinien de Saddam Hussein, sans compter aussi, en mineur, le Timor oriental ou les Chiapas... : ces horreurs ne relevèrent en rien de phénomènes coloniaux ; elles ne s'expliquent en rien par de «dangereux précédents» coloniaux, pas plus que la Schutzhaft (détention [préventive] de protection) prussienne (p. 212) ou le Nacht und Nebel Erlass (décret Nuit et Brouillard) nazi ; et elles ne relèvent pas non plus, bien sûr, de «guerres classiques.»

dans telles guerres classiques interétatiques. Mais du massacre d'un millions d'Arméniens, en 1915, sous le régime jeune-turc, quid des dizaines de millions de morts, victimes du nazisme, du stalinisme, du maoïsme, quid du demi-million de morts indonésiens de la répression de 1965, quid du million et demi de victimes des Khmers rouges, sans compter les deux millions de morts du régime néostalinien de Saddam Hussein, sans compter aussi, en mineur, le Timor oriental ou les Chiapas... : ces horreurs ne relevèrent en rien de phénomènes coloniaux ; elles ne s'expliquent en rien par de «dangereux précédents» coloniaux, pas plus que la Schutzhaft (détention [préventive] de protection) prussienne (p. 212) ou le Nacht und Nebel Erlass (décret Nuit et Brouillard) nazi ; et elles ne relèvent pas non plus, bien sûr, de «guerres classiques.»

Et l'internement administratif colonial, représenté comme «l'ancêtre majeur des mesures prises plus tard en Europe visant à interner des étrangers ou des opposants politiques ou raciaux en vertu de dispositions exceptionnelles pour des motifs d'ordre public et pour une durée indéterminée» (p. 210), n'eut-il pas, aussi, d'autres «ancêtres» ? OLCG connaît-il Merlin de Douai et la loi des suspects du 17 septembre 1793 ? Et la déportation, après des simulacres de procès, des Communards en Nouvelle Calédonie ? Et, au siècle suivant, les déportations massives staliniennes des Allemands de la Volga, des Tatares, des Tchétchènes...? Même si ces deux derniers peuples peuvent être considérés comme ayant fait partie des victimes du système colonial russe, de telles abominations portèrent-elles, spécifiquement, la seule trace coloniale?

Reste la question du racisme colonial, et OLCG a raison d'y insister car il n'est pas de colonialisme qui ne porte la marque de la discrimination et du racisme. Pour autant, ce n'est pas forcément parce que tel analyste du XIXe siècle utilisa le terme de «race» qu'il fut pour autant un raciste au sens actuel du terme : faut-il préciser que, au XIXe siècle (cf. p. 32), «race» était entendu généralement au sens ordinaire de «peuple», davantage que dans les acceptions délirantes du biologisme racial telles qu'elles s'épanouirent avec le nazisme? Et que le racisme, certes justement stigmatisé, d'un Charles Jeannel (pp. 36-37) était à même de presque autant pourfendre le prolétaire/révolutionnaire européen qu'il ne stigmatisa le colonisé dominé ?

Assimiler peu ou prou le système colonial

à une anticipation du 3e Reich, voire à un

«précédent inquiétant» d'Auschwitz, est une entreprise

idéologique frauduleuse

Ajoutera-t-on que les dénonciations d'OLCG furent énoncées plusieurs décennies avant lui par de vrais historiens - Charles-André Julien, André Nouschi, Charles-Robert Ageron... -, et en un temps où il y avait courage à le faire, à la différence d'aujourd'hui, et où n'existaient pas encore les fosses d'orchestre médiatiques de la bureaucratie algérienne, toujours avide d'engranger telles cautions solidaires françaises à même de conforter le discours ordinaire victimisant de légitimation de son pouvoir. Discours auquel, faut-il le préciser, les bureaucrates en question ne croient évidemment pas, mais dont il leur paraît qu'il peut encore servir à tenir un peuple toujours imaginé sous l'emprise de la langue de bois unanimiste usuelle.

Bien sûr, qu'y eut-il d'autre, chez les chantres coloniaux, que de la discrimination et du racisme, à commodément stigmatiser «la violence, la superstition et la servitude qui règnent dans ces contrées» (l'Afrique du Nord, NDA) (p. 47) ? Tout le monde sait maintenant qu'elles régnèrent bien ailleurs, y compris au cœur de bien des sociétés européennes. Mais qu'elles régnèrent aussi dans la patrie de Mouloud Feraoun, dont l'extraordinaire Journal le campe en témoin à chaud, et en analyste sans illusions des tares de sa société, en même temps qu'en spectateur atterré de la barbare guerre de reconquête coloniale - celles-là rejouant sur celle-ci. Et elles furent aussi présentes, par exemple en Inde - l'Inde qui ne fut pas, loin de là, ce conservatoire non violent sanctifié par Gandhi ; lequel Gandhi fut aussi, dialectiquement, et même à son corps défendant, le vecteur de violences, de superstitions et de servitudes. Et il y eut, certes, aussi des violences dans le cas douloureux de l'Irlande (p. 48). Sauf que l'Irlande, à la différence de ce qu'entend apparemment OLCG, ne fut pas vraiment une colonie comme l'entendent le sens commun anticolonialiste habituel et les taxinomies des historiens. Seule l'Ulster le fut.

(l'Afrique du Nord, NDA) (p. 47) ? Tout le monde sait maintenant qu'elles régnèrent bien ailleurs, y compris au cœur de bien des sociétés européennes. Mais qu'elles régnèrent aussi dans la patrie de Mouloud Feraoun, dont l'extraordinaire Journal le campe en témoin à chaud, et en analyste sans illusions des tares de sa société, en même temps qu'en spectateur atterré de la barbare guerre de reconquête coloniale - celles-là rejouant sur celle-ci. Et elles furent aussi présentes, par exemple en Inde - l'Inde qui ne fut pas, loin de là, ce conservatoire non violent sanctifié par Gandhi ; lequel Gandhi fut aussi, dialectiquement, et même à son corps défendant, le vecteur de violences, de superstitions et de servitudes. Et il y eut, certes, aussi des violences dans le cas douloureux de l'Irlande (p. 48). Sauf que l'Irlande, à la différence de ce qu'entend apparemment OLCG, ne fut pas vraiment une colonie comme l'entendent le sens commun anticolonialiste habituel et les taxinomies des historiens. Seule l'Ulster le fut.

Et que dire de la spécificité représentée - cela allant de soi dans son texte - comme coloniale de «la disparition dans le droit colonial des concepts d'individus et d'hommes au profit d'une sorte de masse indistincte composée de colonisés désindividualisés, et pour cela absolument interchangeables, sur lesquels pèsent des mesures d'exception permanente» (p. 216) ? Ce n'est pas dénier le racisme colonial que de rappeler que les protestants, au lendemain de l'abolition de l'Édit de Nantes en 1685, les aristocrates et assimilés après la loi des suspects de 1793, ou un siècle et demi plus tard les Juifs du statut des Juifs de Vichy, et tant d'autres, ne relevèrent pas vraiment d'une logique coloniale, sauf à représenter le colonialisme comme l'étalon obligé de tout racisme, étalon que d'autres veulent identifier au nazisme et à Auschwitz.

L'insistance sur la forme des crânes des «Arabes» étudiés par un scientifique d'académie très officiel comme Louis Moll (p. 39), renvoie à des préoccupations analogues, de Bertillon à Vacher de Lapouge, concernant des crânes bel et bien européens, pour lesquels étaient scrutées à la loupe leur brachycéphalie ou leur dolichocéphalie respectives, préoccupations qui n'ont pas vraiment à voir avec les seules divagations coloniales. Faut-il rappeler que le XIXe siècle européen s'employa avec conviction, inlassablement, et frénétiquement, à classer et à mesurer, et pas seulement outre-Méditerranée ?

L'insistance sur la forme des crânes des «Arabes» étudiés par un scientifique d'académie très officiel comme Louis Moll (p. 39), renvoie à des préoccupations analogues, de Bertillon à Vacher de Lapouge, concernant des crânes bel et bien européens, pour lesquels étaient scrutées à la loupe leur brachycéphalie ou leur dolichocéphalie respectives, préoccupations qui n'ont pas vraiment à voir avec les seules divagations coloniales. Faut-il rappeler que le XIXe siècle européen s'employa avec conviction, inlassablement, et frénétiquement, à classer et à mesurer, et pas seulement outre-Méditerranée ?

OLCG prend insuffisamment en compte à notre sens, dans la course au délire biologique, les gradations qui aboutirent au nazisme. Certes, il prend soin de préciser, à propos d'Auschwitz, qu' «il n'y eut ni identité, ni analogie, moins encore rabattement de cet événement du XXe siècle sur ceux, plus anciens et d'une autre nature qui retiennent notre attention. Il n'en demeure pas moins que ce qui a été perpétré en Algérie constitue, au sens strict du terme, un précédent inquiétant» (p. 171). Assimiler peu ou prou le système colonial à une anticipation du 3e Reich, voire à un «précédent inquiétant» d'Auschwitz, est une entreprise idéologique frauduleuse, guère moins frelatée que l'identification, le 6 mai 2005, à Sétif, par le ministre des Anciens Moudjahidines, porte-voix officiel du président Boutelfika, de la répression coloniale aux fours crématoires d'Auschwitz et au nazisme.

Il n'y eut en Algérie ni entreprise d'extermination

sciemment conçue et menée à son terme,

et, contrairement à ce qu'énonce OLCG, ni «projet

cohérent de génocide»

Il n'y eut en Algérie ni entreprise d'extermination sciemment conçue et menée à son terme, et, contrairement à ce qu'énonce OLCG, ni «projet cohérent de génocide» (p. 123) à avoir abouti en Algérie. Le statut des Juifs de Vichy fut, bien plus fermement que le Code de l'Indigénat, rattaché au délire biologique; et il fut un phénomène franco-français distinct de la discrimination ordinaire exercée sur des tiers en dehors de l'espace hexagonal. Ou alors, si les massacres coloniaux annoncent le nazisme, on ne voit pas pourquoi la répression sanglante de la révolte de Spartacus, ou le massacre des innocents, ou encore la Saint Barthélemy, ne l'auraient pas tout autant annoncé.

En histoire, il est dangereux de tout mélanger. On sera davantage d'accord avec ce qui est dénommé «le berceau étroit» (p. 132) des peuples européens ayant justifié leur faculté à conquérir des territoires extérieurs à une Europe engoncée. Sauf qu'il ne s'agit pas, quelles que soient, en la matière, les ambiguïtés du texte d'OLCG, de la quête d'un Lebensraum codifié à la nazie : entre «berceau étroit» et Lebensraum, il y avait toute la distance qui sépare un fantasme expansionniste de la justification d'un délire assumé.

À propos d'un sujet connexe grave, et qui mérite examen, que faut-il, encore, penser de l'allégation d'OLCG selon laquelle, dans le cas colonial, «nous sommes donc en présence d'une véritable politique de sélection  des races conduite au profit des peuples supérieurs» (p. 58)? Et que dire de sa «politique de cheptellisation des races humaines»? Nous sommes certes bien persuadés qu'il y eut racisme, discrimination et apartheid, au moins politique, en Algérie, nous ne nous lasserons pas de le dire et de l'écrire.

des races conduite au profit des peuples supérieurs» (p. 58)? Et que dire de sa «politique de cheptellisation des races humaines»? Nous sommes certes bien persuadés qu'il y eut racisme, discrimination et apartheid, au moins politique, en Algérie, nous ne nous lasserons pas de le dire et de l'écrire.

Ceci dit, est-il besoin de préciser que fantasme n'équivaut pas, en définitive, à politique ? Et comment envisager les remarques sur la «dépravation masculine» (p. 61) dont, en effet, ce fut un lieu commun de charger les sociétés colonisées ? Rappellera-t-on à quel point de telles considérations, à partir du XVIIIe siècle, furent courantes, touchant les paysans dépeints comme arriérés d'Europe, allègrement et communément représentés, par inclination sauvage naturelle, comme homosexuels et/ou zoophiles? Et évoquera-t-on, pour faire bonne mesure, «le dangereux supplément» dans l'œuvre de Rousseau ? C'est ainsi que le digne auteur du Contrat social désignait dans L'Émile, les penchants masturbatoires adolescents qui commençaient à tenir en cervelle les contemporains des Lumières -ces soucis furent plus lancinants encore au XIXe siècle, siècle des observations coloniales.

Le texte d'OLCG comporte nombre de schématisations idéologiques, de jugements tranchés, voire d'outrances inadmissibles pour un historien, du moins dans la mesure où l'Histoire doit rendre compte, sous peine de faillir à sa mission, de toute la complexité du divers historique, et être par excellence le terrain de la dialectisation. Contenant plusieurs formules médiatiques ampoulées et nombre d'expressions journalistiques - et cela pas toujours dans le meilleur sens du terme -, il illustre bien la formule selon laquelle «la forme, c'est le fond.» On pourra s'engager dans des méditations insondables sur le concept, bien senti, de «thanatopolitique» (p. 128). On apprendra aussi, pour ce qui est de la IIe République, que, en 1848, «les noces sanglantes de la République et du colonialisme venaient d'être conclues» (p. 15). Heureusement, ici et là, de belles expressions à la mode, parfois en forme de raffarinades, détendent l'atmosphère («ceux d'en-bas» opposés à «ceux d'en-haut» [p. 14]).

On ne s'étonnera donc pas qu'OLCG se voie probablement en historien d'une espèce en voie d'apparition, dont le manifeste inscrit son auteur «contre l'enfermement chronologique et disciplinaire» (p. 22)... Et que dire de sa «voie dédisciplinarisée», sinon qu'on ne peut guère la situer autrement que dans le fourre-tout d'une évanescente thèse ad probandum ? Et qui vise-t-il lorsqu'il pourfend les «faiseurs d'histoire» (p. 28)? Serait-ce ceux des historiens qui s'obstinent à être fidèles à ce que d'aucuns dénomment encore la méthode historique ? Certes, l'Histoire appartient à tous, pour peu que cette méthode soit respectée et que l'historien pense et expose ses conclusions avec des idées pertinentes et éclaircies. Ainsi, «une tuerie ordonnée» (p. 140), on croit comprendre ce dont il s'agit, mais qu'est-ce qu'une «tuerie moderne» ? Une tuerie planifiée et exécutée selon les normes et les techniques de l'âge industriel ? Rien ne permet bien d'être fixé.

À vrai dire, le livre d'OLCG se présente comme un ajout de notes de lecture d'un infatigable lecteur, mais qui ne retient de ses lectures que ce qui conforte ses thèses et nourrit ses stéréotypes. Son texte est noyé sous une avalanche de citations illustratives, traitées en paraphrases idéologiques - cela non sans redites. À le lire, on ne peut s'empêcher de poser la question : un sottisier peut-il tenir lieu d'œuvre de réflexion et de synthèse historique ?

À la méthode historique, appartiennent l'analyse et la confrontation de documents différents, quels qu'ils soient, même - et surtout- s'ils vont à l'encontre de la thèse de l'auteur : quel historien n'a pas un jour été conduit à réviser ou à nuancer telles de ses appréciations au vu des documents consultés ? Avec OLCG, rien de tel, mais une paraphrase de texte tous publiés, émanant d'acteurs/commentateurs, tous triés pour aller dans le même sens. Il n'y a aucune autre documentation, aucune archive n'a été consultée et mise en œuvre - certes ce n'est pas un péché, si du moins on respecte les règles élémentaires de la critique historique. Tout est de seconde main, tout est discours sur le discours. L'abondance des notes infrapaginales s'explique, certes, par un grand nombre de références, mais aussi du fait que les notes peuvent constituer de simples ajouts au corps du texte. Et il n'y a aucune bibliographie, ce qui est bien dommage pour un livre aussi ambitieux. Et les références bibliographiques peuvent comporter des négligences : le journal de Jean-Baptiste Gramaye, «évêque d'Afrique» aux XVIe-XVIIe siècles, est cité (p. 61) sans mention de son traducteur et présentateur, le grand historien algérien Abd El Hadi Ben Mansour .

OLCG préfère ici et là des auteurs idéologiques de seconde main qui lui paraissent aller dans le sens de sa démonstration : il cite par exemple, longuement (pp. 263 à 267) le haut fonctionnaire colonial vichyste Marcel Peyrouton, lequel commit en son temps une Histoire générale du Maghreb, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne fit pas date dans l'historiographie de l'Afrique du Nord. En revanche, Charles-André Julien n'a droit qu'à deux références, de même que l'un des deux auteurs du présent article (PVN), tandis que l'autre de ses deux auteurs (GM), mais aussi Charles-Robert Ageron et Mohammed Harbi ne sont, chacun, cités qu'une fois. André Nouschi et Annie Rey-Goldzeiguer sont carrément ignorés. Cela même alors que ces auteurs ont analysé, chacun en ce qui le concerne, le système de violence coloniale que dénonce a posteriori OLCG en feignant de découvrir l'Amérique. Bien sûr, il vaut mieux ne citer que des auteurs de sottisiers quand on veut faire ressortir les sottises. Mais à n'engranger et à ne disserter que sur des sottises, sur le racisme et sur le colonialisme, on risque de donner l'impression que seuls des sots, des racistes et des colonialistes discoururent et agirent.

Et, s'en étonnera-t-on, son livre fait l'impasse sur l'anticolonialisme, anticolonialisme dont témoignèrent, notamment, chacun à leur manière les historiens ci-dessus. On risque d'en tirer la conclusion, à le lire, d'un consensus omnium de tous les contemporains et de tous les analystes de l'entreprise coloniale. Il est vrai, de fait, que les expéditions coloniales françaises n'ont pas suscité en France la même opposition populaire que celle que les italiennes purent éveiller, par exemple dans les villes industrielles d'Italie du Nord en 1912. Il est vrai que la gauche française, à la différence relative de la gauche italienne, se complut durablement dans le bourbier colonial, et pas seulement dans le cas terminal du national-mollettisme. Rappelons que L'Humanité dénonça dans le soulèvement du Constantinois de mai 1945 la trace d'un complot nazi...

Cela n'interdit pas de rappeler la bataille anticolonialiste menée par la SFIC, en son âge bolcheviste, notamment lors de la guerre du Rif. Le lecteur d'OLCG n'en saura rien. Félicien Challaye, surtout, et, très secondairement, André Gide, ne sont cités que parce que leurs écrits apportent de l'eau au moulin de l'auteur. Mais pas en ce qu'ils témoignèrent de l'existence d'un courant anticolonialiste. Albert Londres n'est pas cité une seule fois, pas plus que les ténors communistes de l'anticolonialisme à la Chambre à l'entre-deux-guerres, Paul Vaillant-Couturier ou Jacques Doriot. Et pas davantage le colon libertaire Victor Spielmann, qui fut, à la veille de 1914, avec Gaston de Vulpillières et Paul Vigné d'Octon, le rédacteur de l'hebdomadaire anticolonialiste basé à Bordj Bou Arreridj, Le Cri de l'Algérie. Il fut après-guerre le secrétaire de l'Émir Khaled et le rédacteur de ses textes en français, puis le fondateur des si bien nommées Éditions du Trait d'Union. A sa mort en 1940, il fut célébré par Chaykh Abd El Hamid Ibn Bâdis dans son journa al chihâb comme «malâk hâris ul cha'b il jazâ'iriyy» (l'ange gardien du peuple algérien).

notamment lors de la guerre du Rif. Le lecteur d'OLCG n'en saura rien. Félicien Challaye, surtout, et, très secondairement, André Gide, ne sont cités que parce que leurs écrits apportent de l'eau au moulin de l'auteur. Mais pas en ce qu'ils témoignèrent de l'existence d'un courant anticolonialiste. Albert Londres n'est pas cité une seule fois, pas plus que les ténors communistes de l'anticolonialisme à la Chambre à l'entre-deux-guerres, Paul Vaillant-Couturier ou Jacques Doriot. Et pas davantage le colon libertaire Victor Spielmann, qui fut, à la veille de 1914, avec Gaston de Vulpillières et Paul Vigné d'Octon, le rédacteur de l'hebdomadaire anticolonialiste basé à Bordj Bou Arreridj, Le Cri de l'Algérie. Il fut après-guerre le secrétaire de l'Émir Khaled et le rédacteur de ses textes en français, puis le fondateur des si bien nommées Éditions du Trait d'Union. A sa mort en 1940, il fut célébré par Chaykh Abd El Hamid Ibn Bâdis dans son journa al chihâb comme «malâk hâris ul cha'b il jazâ'iriyy» (l'ange gardien du peuple algérien).

Le lecteur d'OLCG ne connaîtra pas davantage, plus près de nous, Henri Alleg, Maurice Audin, Henri Curiel, Francis Jeanson, Maurice Laban, le docteur Masseboeuf, Madeleine Reberioux, Lisette Vincent, Fernand Iveton... pour ne citer qu'eux. Paul Vigné d'Octon n'est signalé que comme «médecin» (note 1, page 183), et  non comme le médecin militaire qu'il fut un temps. De même, provinrent de l'institution militaire française, aussi bien Jules Roy que Jacques Pâris de Bollardière, ou encore Ces officiers qui ont dit non à la torture, évoqués par Jean-Charles Jauffret. Autant dire que l'Histoire ne se satisfait jamais de l'univocité. Certes l'armée française fut une institution d'une particulière violence en Algérie, aussi bien lors de la conquête que lors de la guerre de libération nationale de 1954-1962, tout comme la colonisation fut une entreprise brutale. Mais la même colonisation a aussi comporté, jusque dans son sein, des discours de bonne conscience humanistes, voire des pare-feux, quand ce ne furent pas, même, des contestations de l'ordre colonial.

non comme le médecin militaire qu'il fut un temps. De même, provinrent de l'institution militaire française, aussi bien Jules Roy que Jacques Pâris de Bollardière, ou encore Ces officiers qui ont dit non à la torture, évoqués par Jean-Charles Jauffret. Autant dire que l'Histoire ne se satisfait jamais de l'univocité. Certes l'armée française fut une institution d'une particulière violence en Algérie, aussi bien lors de la conquête que lors de la guerre de libération nationale de 1954-1962, tout comme la colonisation fut une entreprise brutale. Mais la même colonisation a aussi comporté, jusque dans son sein, des discours de bonne conscience humanistes, voire des pare-feux, quand ce ne furent pas, même, des contestations de l'ordre colonial.

Certes, Manuel Bugeja, administrateur de commune mixte hors normes, n'empêcha pas, aux côtés de sa féministe épouse Marie, l'ordre des communes mixtes d'être brutal et oppressif. Mais les communes mixtes, tout comme les bureaux arabes, eurent aussi un côté paternaliste. Et, en histoire, des humains qui ne sont que sauvagement matraqués ne se comportent pas en tout comme des humains caressés. En témoigne la société marocaine, conquise par Lyautey, et dont la conquête coûta sans doute au Maroc dix fois moins de morts que celle de l'Algérie... Rien d'étonnant, donc, si, durablement, la société marocaine fut moins traumatisée et que sa décolonisation y fut sans comparaison moins tragique. Mais, en même temps, il y eut dans le pouvoir français en Algérie une main droite qui s'efforça de ne pas faire ce que faisait sa main gauche, et même d'en être le contre-pied, il y eut même de timides tentatives d'assimilation qui purent faire vaciller bien des humains colonisés. Résultat : les Algériens furent pris dans des réactions nettement plus schizophrènes que les Marocains ou les Tunisiens.

Soit par exemple, à la veille de la première guerre, le recteur d'Alger Jeanmaire, apôtre de «l'enseignement pour les indigènes». Certes, il resta un isolé prêchant dans le désert à un moment où un congrès des colons votait une motion demandant sa suppression. Certes le recteur Jeanmaire échoua, comme échouèrent ces instituteurs, pourtant souvent bardés de foi, qui dispensèrent, bien chichement, les lumières de l'instruction aux petits Algériens : à la veille de 1954, il n'y avait guère plus de 10% d'enfants algériens à être scolarisés dans le système d'enseignement français. Mais - c'est une banalité de le rappeler -, grâce à cette école française, la colonisation produisit aussi, dialectiquement, les critiques qui aidèrent à l'emporter. Les neuf chefs historiques du FLN de 1954 étaient tous des produits de l'école française. L'éminente figure politique du FLN et maître d'œuvre de l'historique Congrès de la Soummam, en août 1956, Ramdane Abbane, était bachelier, et il était nourri des idéaux révolutionnaires français. On sait qu'il fut étranglé le 27 décembre 1957 par le bras armé brutal de la bureaucratie militaire algérienne naissante. C'était déjà là une autre (?) histoire. L'historien ne peut pas ne pas rappeler en tout cas que ce ne fut pas, alors, un bureaucrate violent qui fut assassiné, mais le plus grand politique qu'ait compté dans ses rangs le FLN. De fait, 1957 marqua une coupure dans l'histoire du nationalisme algérien.

dans le système d'enseignement français. Mais - c'est une banalité de le rappeler -, grâce à cette école française, la colonisation produisit aussi, dialectiquement, les critiques qui aidèrent à l'emporter. Les neuf chefs historiques du FLN de 1954 étaient tous des produits de l'école française. L'éminente figure politique du FLN et maître d'œuvre de l'historique Congrès de la Soummam, en août 1956, Ramdane Abbane, était bachelier, et il était nourri des idéaux révolutionnaires français. On sait qu'il fut étranglé le 27 décembre 1957 par le bras armé brutal de la bureaucratie militaire algérienne naissante. C'était déjà là une autre (?) histoire. L'historien ne peut pas ne pas rappeler en tout cas que ce ne fut pas, alors, un bureaucrate violent qui fut assassiné, mais le plus grand politique qu'ait compté dans ses rangs le FLN. De fait, 1957 marqua une coupure dans l'histoire du nationalisme algérien.

Trop souvent, OLCG enfonce des portes ouvertes en croyant découvrir une Amérique découverte bien avant lui par tant de ses prédécesseurs, souvent de réelle conviction et de vrai talent.

Car il ne nous apprend rien sur «l'extermination», si ce n'est qu'il incite son lecteur à porter attention sur la polysémie du terme utilisé au XIXe siècle ; et que, dans les textes qu'il cite et sur lesquels il disserte, «extermination», on l'a dit, ne renvoie pas à génocide. Autre exemple : sur le prétexte que constitua la course barbaresque à la conquête entreprise en 1830, ladite course est uniquement référée à la vision caricaturale qu'en eurent les chancelleries, les bons auteurs européens et l'histoire sainte nationale française. À lire OLCG, là encore, on retire le sentiment que rien de scientifique n'a été écrit sur ce sujet. Nulle référence à Fernand Braudel, l'analyste fécond de l'exclusion des circuits d'échanges mondiaux de la Méditerranée, tout spécialement de ses rivages méridionaux. Le grand historien algérien de l'Algérie ottomane Lemnouar Merouche n'est pas davantage, ni connu, ni convoqué.

Quant au mythe kabyle dont il est, ici et là, question, faut-il rappeler, pour qui l'ignorerait encore après avoir lu OLCG, qu'il a été d'abondance traité en plusieurs de ses ouvrages par Charles-Robert Ageron, et  récemment encore revisité par Alain Mahé. Ce mythe kabyle dont l'auteur est parfois victime sans s'en rendre compte lorsqu'il glose sur les «Berbères» qui auraient été pendant la Grande Guerre «les plus nombreux» parmi les «indigènes» dans les rangs des tirailleurs. L'un de nous (GM) croit avoir depuis longtemps analysé l'inanité de tels fantasmes, qui furent assez largement des fictions officielles coloniales. Mais peut-être notre auteur a-t-il confondu les tirailleurs et les travailleurs des industries de la Défense Nationale ; pour les travailleurs, alors, il aurait dit vrai. Enfin, sur un thème somme toute modérément récurrent dans son livre, peut-on se contenter de laisser la parole aux seuls idéologues racistes dans l'évocation du «vice contre-nature» maghrébin, qui fut (est ?) bien plus largement méditerranéen ? Peut-on ignorer ce qui en a été dit depuis les recherches sur les sociétés masculines et l'éphébie entreprises par le vrai savant que fut Henri Irénée Marrou dans sa maintenant classique Histoire de l'éducation dans l'Antiquité ?

récemment encore revisité par Alain Mahé. Ce mythe kabyle dont l'auteur est parfois victime sans s'en rendre compte lorsqu'il glose sur les «Berbères» qui auraient été pendant la Grande Guerre «les plus nombreux» parmi les «indigènes» dans les rangs des tirailleurs. L'un de nous (GM) croit avoir depuis longtemps analysé l'inanité de tels fantasmes, qui furent assez largement des fictions officielles coloniales. Mais peut-être notre auteur a-t-il confondu les tirailleurs et les travailleurs des industries de la Défense Nationale ; pour les travailleurs, alors, il aurait dit vrai. Enfin, sur un thème somme toute modérément récurrent dans son livre, peut-on se contenter de laisser la parole aux seuls idéologues racistes dans l'évocation du «vice contre-nature» maghrébin, qui fut (est ?) bien plus largement méditerranéen ? Peut-on ignorer ce qui en a été dit depuis les recherches sur les sociétés masculines et l'éphébie entreprises par le vrai savant que fut Henri Irénée Marrou dans sa maintenant classique Histoire de l'éducation dans l'Antiquité ?

La soif de dire peut certes être une vertu ; mais l'accumulation rapide laisse souvent ici et là subsister des redites, des maladresses, voire des scories. Et elle peut tourner au vice. Page 21, l'Europe est désignée comme «vieux continent» par rapport à l'Afrique, laquelle serait, donc, a contrario, un continent neuf ? Trop souvent, OLCG brasse trop de matière à la fois pour lui permettre d'asseoir ce qu'il croit être une  démonstration. Ainsi, quand il parle (p. 215) de «totalitarisme», il ne livre pas au lecteur quelle acception il réserve à ce concept : sera-ce celle de Hannah Arendt ou de Raymond Aron ? Sera-ce celle des idéologues fascistes comme Alfredo Rocco, ou crypto-fascistes comme Giovanni Gentile ? Sera-ce alors une acception banalisée par un air du temps nébuleux ? Et cette «coloniale», qui sert à lutter contre «la sociale», et qui est l'un des topoi du livre, est objet de redites sans qu'une démonstration bien convaincante permette résolument d'y voir clair. Mais ce sont là péchés véniels.

démonstration. Ainsi, quand il parle (p. 215) de «totalitarisme», il ne livre pas au lecteur quelle acception il réserve à ce concept : sera-ce celle de Hannah Arendt ou de Raymond Aron ? Sera-ce celle des idéologues fascistes comme Alfredo Rocco, ou crypto-fascistes comme Giovanni Gentile ? Sera-ce alors une acception banalisée par un air du temps nébuleux ? Et cette «coloniale», qui sert à lutter contre «la sociale», et qui est l'un des topoi du livre, est objet de redites sans qu'une démonstration bien convaincante permette résolument d'y voir clair. Mais ce sont là péchés véniels.

Nous permettra-t-on d'ajouter que l'accent - justifié, bien sûr - sur les violences coloniales a pour contrepoint l'exonération complète des œuvres du pouvoir régnant sur l'Algérie indépendante, pour ne pas parler de ce qui fut en germe dès la mainmise militaire sur son Front de Libération Nationale. Il est vrai que, chez OLCG, les tortures, les amendes, la responsabilité collective sont à imputer à «des régimes politiques fort divers» (p. 23), mais il n'est nulle part dit que ce fut en continuité quasi-directe entre le système colonial violent et le système bureaucratique algérien à son tour violent - et prégnant depuis 1962 -, et dont les racines remontent plus avant dans l'histoire même du FLN, et décisivement à 1957. Comme l'a suggéré Mohammed Harbi, la vision des dirigeants du FLN, en tout cas de ceux qui prirent le pouvoir en 1957 et ne le lâchèrent plus, était ni plus ni moins celle d'une vaste commune mixte coloniale. Il est dommage que, dans le livre d'OLCG, ces aspects ne soient pas abordés : on a le sentiment que, de la dénonciation légitime du système colonial à l'ignorance justificatrice (la complaisance à l'égard ?) des manipulations légitimatrices de la bureaucratie militaire algérienne, il n'y a qu'un pas. Et la conclusion du livre ne permet pas de vraiment se départir de ce sentiment. D'ailleurs, les occurrences que l'on trouve sous la plume de notre auteur à «exterminer» et à «extermination» renvoient-elles à autre chose que ce que à quoi le consortium des généraux régnant sur l'Algérie a pris coutume de dénommer «éradiquer» et «éradication ?»

Quant aux auteurs des citations critiquées, on ne regrettera certes pas le sort qui est réservé sous la plume d'OLCG à l'ineffable E. Bodichon, à E. Feydeau, à L. Moll, à R. Ricoux, pour ne pas parler de Hugonnet ou de l'ami de Tocqueville G. de Beaumont, ou encore - voici une belle découverte - de la comtesse Drohojowska, auteur d'une histoire de l'Algérie racontée à la jeunesse. Mais on sera plus circonspect sur le sort qui est fait à Tocqueville : bien sûr que ce dernier fut colonialiste ; mais l'ampleur de ses vues ne permet tout de même pas de le réduire aux préjugés coloniaux de son temps. Le concernant, on aurait pu, au demeurant, en ne puisant, à l'inverse de ce qui est fait, que dans les innombrables citations critiques sur la colonisation et les colonisateurs, faire dire à Tocqueville exactement le contraire.

à Tocqueville : bien sûr que ce dernier fut colonialiste ; mais l'ampleur de ses vues ne permet tout de même pas de le réduire aux préjugés coloniaux de son temps. Le concernant, on aurait pu, au demeurant, en ne puisant, à l'inverse de ce qui est fait, que dans les innombrables citations critiques sur la colonisation et les colonisateurs, faire dire à Tocqueville exactement le contraire.

Et que dira-t-on, aussi, de la stigmatisation, sans autre forme de procès, parmi les racistes ignominieux, de Pierre Loti ? Est-il besoin de dire que ledit Loti fut d'abondance, en son temps, communément dénoncé comme un islamophile irresponsable ? Est-ce faire œuvre d'historien que de ne tirer de Loti que ce qui va, de manière univoque, dans le sens de la démonstration fourbie par OLCG?

Quant à Marx, l'analyse partielle - et partiale - qui en est faite se réduit au feu roulant de ce que Marcuse a naguère appelé l'unidimensionnalité. Nous ne sommes pas des marxistes, du moins dans le sens d'un engagement politique sous la bannière du marxisme-léninisme. Mais nous tenons pour vrai que, avec Weber, Freud, Foucault et quelques autres, Marx fait partie des références communes de tout humain se risquant à analyser l'histoire  des phénomènes sociaux, politiques et idéologiques de l'Histoire. Visant Marx, le jeu de massacre conduit par OLCG tourne à l'acharnement. Est-ce bien innocent dans le contexte actuel de vacuité politique postérieur à l'effondrement apparent des régimes staliniens, corrélative au contexte actuel de triomphe d'un capitalisme sans freins ? En tout cas, Marx se situe au-delà du travestissement réducteur qui en est présenté d'après une lecture hâtive et tronquée des travaux de René Gallissot. Que dire en effet de l'état des «Arabes», «réputé stationnaire et nuisible» d'après Marx (p. 41) ? Il s'agit bien sûr, en l'état, d'une inadéquation aux évolutions historiques que Marx envisageait dans son système. On l'aura deviné : «Nuisible» ne fit partie, ni du vocabulaire, ni de la grille d'analyse de Marx.

des phénomènes sociaux, politiques et idéologiques de l'Histoire. Visant Marx, le jeu de massacre conduit par OLCG tourne à l'acharnement. Est-ce bien innocent dans le contexte actuel de vacuité politique postérieur à l'effondrement apparent des régimes staliniens, corrélative au contexte actuel de triomphe d'un capitalisme sans freins ? En tout cas, Marx se situe au-delà du travestissement réducteur qui en est présenté d'après une lecture hâtive et tronquée des travaux de René Gallissot. Que dire en effet de l'état des «Arabes», «réputé stationnaire et nuisible» d'après Marx (p. 41) ? Il s'agit bien sûr, en l'état, d'une inadéquation aux évolutions historiques que Marx envisageait dans son système. On l'aura deviné : «Nuisible» ne fit partie, ni du vocabulaire, ni de la grille d'analyse de Marx.

En compilant, toujours Gallissot, OLCG découvre avec horreur que Marx fut colonialiste. Pour ce dernier, les philanthropes critiques à l'égard de l'entreprise coloniale n'auraient relevé que d' «une sensibilité qui fait obstacle au savoir» (p. 46). La réduction moralisante entreprise sous la bannière du politiquement correct est, plus d'un siècle après la mort de Marx, en proie à l'effroi face à l'historicisme du XIXe siècle. Certes, Marx ne fut pas le seul dans cette galère : qu'on pense à Auguste Comte et à sa loi des trois états ; qu'on pense à Renan et à ses considérations philologiques d'un autre âge sur les langues... tous penseurs majeurs de leur temps dont il n'est pas fait mention. C'est le seul Marx qui est dit déboucher sur «la réification des hommes» (p. 45). Dans un véritable aplatissement idéologique, OLCG passe sans transition, comme si la chose allait de soi, de Marx à Duvernois et à Maupassant, lesquels ne dirent - s'en étonnera-t-on ? - pas vraiment la même chose que Marx. Passe pour Maupassant dont les qualités littéraires ne peuvent tout de même pas être ramenées à un jugement éthique ; mais qui a jamais entendu parler de Devernois, sinon quelque amateur de jeux de massacre indifférenciés ?

«Pour de nombreux colonisateurs» (donc, aussi, pour Marx ?), les «indigènes» «ne peuvent même pas être exploités». Est-il besoin d'ajouter que, à l'usage, les colons, s'ils eurent jamais ces idées, changèrent assez vite d'avis ? Que les vignes coloniales d'Algérie n'auraient jamais existé sans les tailleurs de vigne algériens, voire sans les contremaîtres kabyles, qui eurent, chez les Borgeaud et chez les Germain, le rôle de véritables chefs d'entreprise ? Et que, plus largement, ce qu'on appelait «l'armée roulante» des désoccupés temporaires trouva à s'employer précairement, pour les travaux saisonniers, dans les fermes des colons. Pour revenir à Marx, elle constitua une véritable «armée de réserve», aux salaires de famine, mais bel et bien exploités, et salariés tout de même, quelles qu'aient pu être les conditions léonines et discriminatoires de ce salariat.

exploités». Est-il besoin d'ajouter que, à l'usage, les colons, s'ils eurent jamais ces idées, changèrent assez vite d'avis ? Que les vignes coloniales d'Algérie n'auraient jamais existé sans les tailleurs de vigne algériens, voire sans les contremaîtres kabyles, qui eurent, chez les Borgeaud et chez les Germain, le rôle de véritables chefs d'entreprise ? Et que, plus largement, ce qu'on appelait «l'armée roulante» des désoccupés temporaires trouva à s'employer précairement, pour les travaux saisonniers, dans les fermes des colons. Pour revenir à Marx, elle constitua une véritable «armée de réserve», aux salaires de famine, mais bel et bien exploités, et salariés tout de même, quelles qu'aient pu être les conditions léonines et discriminatoires de ce salariat.

Bien sûr, OLCG a raison de pourfendre les lieux communs de l'islamophobie essentialiste. Ceci dit, par exemple, l'importante corrélation islam-guerre ne peut être seulement traitée par une pirouette méprisante (p. 86). Certes, à l'évidence, l'islam ne se réduisit pas à la guerre ; mais il ne l'ignora pas non plus. L'opposition, moquée par notre auteur, du lieu commun opposant l'islam-religion de guerre au christianisme-religion d'amour, mérite attention. L'empire musulman réalisa bel et bien son expansion du fait d'une conquête militaire. Mais l'empathie, portée par tant de facteurs de proximité socio-culturelle que l'islam rencontra au Maghreb explique bien sûr, plus que la seule conquête militaire, son rapide triomphe. Par ailleurs, si le christianisme a séduit les masses populaires, jusque, dans un premier temps, les Maghrébins, ce fut là aussi en raison d'empathies portées par le discours de l'amour. Et, si le christianisme s'imposa profondément, ce fut en raison, à la fois de la prédication missionnaire, mais aussi de l'investissement par les bureaucrates catholiques des appareils étatiques. Concernant l'islam, on renverra sur ces matières, pour complément d'information, les lecteurs insatisfaits par la lecture d'OLCG à l'essentielle synthèse du politologue tunisien (Hamadi Redissi) L'Exception islamique.

Plus complètement, il convient à ce stade d'examiner les raisons de fond pouvant expliquer que de tels livres soient écrits et publiés en 2005. C'est qu'il y a une demande dans un monde anticolonialiste dont les certitudes ont été ébranlées depuis la chute du stalinisme et la mise en évidence des dictatures du Tiers Monde. Ce monde n'accepte pas ces autres certitudes, condescendantes et méprisantes, de tous ceux qui n'envisagent pas d'avenir autre que sous la bannière du capitalisme absolu. Ces désorientés ne peuvent se défaire facilement de l'héritage lourd du stalinisme et des nationalismes bornés des États du Tiers Monde - étant entendu que nous ne considérons pas le nationalisme en soi comme nécessairement équivalent au despotisme auquel l'ont ravalé bien de ces États. La sèche brutalité de l'évolution socio-économique actuelle accroît démesurément les frustrations et les traumatismes des mal lotis, et cela à une échelle mondiale. Cette situation est éminemment propice à la construction de carrières qui se nourrissent de ces désarrois, désarrois dont ces nationalismes officiels d'État font leur profit.

Depuis un quart de siècle, dans les pays riches, les frustrés et les traumatisés voient se dérober les moyens de la connaissance et de l'analyse critique de leur situation. Ils souffrent, mais dans le désenchantement et la vacuité du politique. Les projets en forme d'utopies collectives ont été, on le sait, disqualifiés par la chute des régimes staliniens, et à vrai dire, avant même cette chute. Mai 68 en avait été un symptôme : les jeunes révoltés, principalement issus de la classe moyenne, récusèrent les partis communistes traditionnels. Ils essayaient désespérément de leur trouver des substituts en rejouant, sur le mode du point d'orgue baroque, la Révolution. En réalité, ne savaient-ils pas, inconsciemment, la Révolution condamnée ? et, toujours inconsciemment, la désiraient-ils vraiment ? Ce fut peut-être la raison pour laquelle ils la scandèrent de manière expressionniste : «Encore un instant, Monsieur le bourreau, laissez nous encore un peu mimer la Révolution avant qu'elle ne soit à jamais jetée aux orties !» Mai 68 se paraît des oripeaux du révolutionnarisme afin de ne pas avouer que les vents qui soufflaient étaient bel et bien des vents d'ouest.

Ces vents, en même temps qu'ils étaient porteurs d'esprit libertaire et d'aspirations démocratiques, allaient bientôt proclamer la loi du capitalisme absolu.

Dans l'incertitude durable qui suivit, les vents d'ouest soufflèrent de plus belle, brise légère transmuée en Katrina avec Margaret Thatcher, Ronald Reagan, enfin George W. Bush. Les socialistes européens ne dressèrent que de fragiles contre-feux. Ils accompagnèrent le mouvement, au mieux sur le mode semi-critique, quand même ils ne lui donnèrent pas plus d'air encore. Dans cette évolution où les péans adressés au Marché avaient pour contrepoint la mise à mal des programmes sociaux des Welfare States, les armes de la critique se mirent à tourner à vide. Il y avait difficulté à cerner le présent. Il y eut bientôt absence de vrais projets politiques, en dépit de ce qui commença peut-être à émerger dans les parages encore balbutiants de Porto Alegre à la fin du siècle passé. Le collectif devint ringard. Les trajectoires individuelles furent portées au pinacle. Le cri de 1968, «no future !» (prémonitoirement il était poussé en anglais) devint réalité.

anglais) devint réalité.

L'incapacité à concevoir des projets accompagna les pannes de l'appréhension du présent. Elles débouchèrent sur le refuge dans le passé. Que ce passé soit, déjà, tendrement évoqué par l'Ostalgie du film à succès Good bye Lenine !, ou qu'il soit négativement fossilisé dans le désarroi par les «Indigènes de la République». Pour schématiser, la trajectoire d'un OLCG rencontra celle des «Indigènes de la République», qui encadrent et donnent depuis peu forme à la protestation des groupes dominés en France. Il est devenu pour eux une manière de héraut et de héros. Nous ne disons pas cela légèrement : il y a là un problème grave et c'est gravement que nous voulons l'examiner.

Depuis plus de deux décennies, s'est donc imposé, comme norme économique/éthique, un capitalisme sauvage qui rencontre de moins en moins d'obstacles, et qui est de moins en moins modéré par des freins collectifs/étatiques : en tant que garant des solidarités collectives, le national, l'État national, se dilue progressivement dans un capitalisme désormais résolument mondial. Certes il put y avoir consentement plus ou moins vergogneux de tels États européens, ou bien adhésion enthousiaste sans fard du Royaume Uni ou des États-Unis, donnant la main à un impérialisme arrogant et brutal. Cela sous couvert de croisade démocratique à soubassements protestants fondamentalistes régressifs contre «l'Empire du Mal.» Les réactions contraires se produisirent, de même, sous le signe de ce que le philosophe égyptien Fouad Zakariya dénomme, quand il analyse le monde islamo-arabe, «l'aliénation par le passé» : un fondamentalisme islamique, symétriquement régressif. Aujourd'hui, l'impérialisme, dans sa nouvelle brutalité, ne se moule plus dans le cadre du colonialisme national d'antan. Il n'est plus vraiment colonial et il n'est plus vraiment national.

Or le colonialisme avait certes correspondu à un développement du capitalisme. Mais il serait réducteur de seulement le caractériser selon de tels canons économistes : il était aussi un enfant des États nationaux qui se construisaient, au XIXe siècle, en Europe ; notamment grâce aux états-majors des Oberlehrer dans l'Allemagne du 2e Reich, et aux troupes des hussards noirs de la République en France, qui donnaient les uns et les autres forme à la nationalisation des sociétés. La colonisation enclencha la création d'îlots capitalistes, mais sur fond idéologique d'expansions nationales. Ce n'est plus le cas aujourd'hui : les capitalismes sont de moins en moins nationaux. Le capitalisme ne revêt plus une acception nationale. Or la nationalisation des sociétés s'était accompagnée, à partir du XIXe siècle, peu ou prou, de l'installation de solidarités collectives, d'un côté en marge de l'État, voire contre lui (syndicats, bourses de travail, coopératives ouvrières...), mais aussi sous la houlette de l'État - ce que les Anglais dénommèrent ultérieurement le Welfare State. Il y eut ainsi création de systèmes d'éducations nationaux, mise sur pied de régimes de sécurité sociale, aménagement de caisses de retraite, édification de réseaux de transports publics soutenus par l'État, sans compter un développement sans précédent du fonctionnariat.

Aujourd'hui, les solidarités collectives autonomes sont en déclin ou ont disparu - malgré telles renaissances prometteuses, tout récemment, en Argentine - et les solidarités stato-nationales s'affaissent sous les coups de boutoir d'une rentabilité économique proclamée comme devant être le début et la fin de toute chose. C'est, en Europe, au Royaume Uni où, depuis le gouvernement emblématique de Margaret Thatcher, la dégradation est la plus avancée : récemment, sur la ligne Londres-Brighton, la compagnie de chemin de fer propriétaire supprime sans autre forme de procès les trains dès lors que leur taux de remplissage est jugé insuffisant...

Et les États continentaux, encore en «retard», ne perdent rien pour attendre. Partout la crise de l'école suscite des chœurs de lamentation, mais aucune politique à même d'en venir à bout. Partout les systèmes de protection sociale sont érodés, voire démantelés. Et l'un des moyens favoris d'alléger l'État est de dégraisser la fonction publique. Ici comme là, la solution politique ne pourrait, évidemment, être que globale. Désormais, place aux chefs d'entreprises célébrés comme tueurs, place aux fulgurantes carrières médiatisées, place à l'individualisme honoré comme norme éthique. Il faut trouver sa place au soleil, il faut tirer son épingle du jeu, il faut être connu et reconnu. Quitte pour cela à se ménager pour clientèle les porte-parole de tous ceux qui vivent chichement sous les décombres d'un politique mis à mal par l'effondrement des solidarités collectives.

On comprend donc pourquoi un livre comme celui d'OLCG rencontre un écho parmi les «Indigènes de la République» : ces derniers, qui se font les hérauts des jeunes, discriminés, angoissés et désemparés, sont impuissants à saisir les vraies raisons de leur mal-être. Les cadres politiques qui auraient pu être le réceptacle et l'expression de leurs ressentiments sont aujourd'hui évanescents et discrédités. Ne possédant pas les armes d'une critique adéquate aux vraies raisons qui les font saigner, ils se réfugient dans une régression qu'ils croient identitaire, dans les gestes démonstratifs provocants, dans le machisme néo-patriarcal des frères et des cousins, cela sur fond de délabrement social et de parquement dans les banlieues/ghettos pour pauvres.

Rien d'étonnant à ce qu'ils se réfugient dans ce qui est encore répertorié comme vivant et opératoire : les alluvions de la mémoire. Leurs pères ont été colonisés, exploités, maltraités, exploités par le colonialisme. Or ils continuent à souffrir ; donc le colonialisme est toujours à l'œuvre. Bush, dans sa croisade irakienne, est représenté comme un colonialiste héritier du colonialisme d'antan. Voilà ce que révèle, en arrière-plan, le livre d'OLCG. Que conclure, alors, de cet ouvrage, dont il faut bien admettre qu'il s'agit d'une publication-phare, de même que son auteur est probablement vu comme une stature-phare pour sa clientèle de représentants des mal-aimés ?

Conclusion.

Au total, les oppositions placées sous la bannière de Franco Cardini entre la guerre coloniale sans règles ni principes et la guerre européenne qui finit par se placer sous le signe du «contrôler, délimiter, humaniser» (p. 174) existèrent assurément, mais elles furent moins absolues qu'il n'est allégué chez OLCG. Le droit ne suffit pas à dire le réel, même si, au besoin, Kant est appelé à la rescousse pour peaufiner la démonstration. Moins ampoulé, plus modeste, moins accumulatif, et surtout moins idéologique, plus en prise aussi sur la critique historique, un tel livre aurait pu trouver place dans les réflexions sur la colonisation. En fait, il surfe sur une vague médiatique, avec pour fond de commerce des humains désemparés, et peu portée à l'analyse critique, cela en fignolant un sottisier plus qu'il ne s'appuie sur les travaux d'historiens confirmés, dont il reprend ici et là, toutefois, plus ou moins l'une ou l'autre conclusion. Au vrai, enfoncer des portes ouvertes ne constitue pas un véritable critère de l'innovation.

Les complaisances dont il témoigne, sans parler de l'acharnement pratiqué sur Marx et des impasses sur la culture anticolonialiste, ne convainquent évidemment pas.

Dommage que ce livre, à la fois boursouflé et hâtif, ne puisse pas vraiment faire la preuve des bonnes intentions dont il est pavé. Nous sommes trop foncièrement anticolonialistes pour nous en réjouir. Il reste que l'air du temps de la dénonciation médiatique ne suffit pas à arrimer à la science des convictions et à faire d'OLCG un historien plausible. Le contexte social, économique et politique actuel est encore fécond qui continuera à générer de telles tonitruances idéologiques à vocation surtout médiatique.

Gilbert Meynier

Pierre Vidal-Naquet

1 - Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser Exterminer. Sur la guerre et l'État colonial, Fayard, Paris, 2005, 366 p.

2 -Et, à propos de la Grande Guerre et des Algériens (p. 184), OLCG ne semble pas connaître le livre de l'un de nous (GM), L'Algérie révélée. La première guerre mondiale et le premier quart du 20e siècle, Genève, Droz, 1981, 793 p.

3 - NB : OLCG dit «révolte de Mokrani» car, s'il connaît le féodal bachagha, il ignore Bel Haddad, lequel fut pourtant, sur le mode confrérique populaire, le vrai entraîneur de la révolte.

4 - Cf. Angelo Del Boca, I Gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia, Editori Riuniti, Rome, 1996.

5 - Abd El Hadi Ben Mansour, Alger XVIe-XVIIe siècles. Journal de Jean-Baptiste Gramaye, «évêque d'Afrique», Éditions Le Cerf, Paris, 1998, 773 p.

6 - Albin Michel, Paris, 1966.

7 - Vulpillières mena de front ses travaux d'archéologue de Calceus Herculis et la défense des villageois d'El Kantara opprimés par l'administration de la commune mixte d'Aïn Touta.

8 - Autrement, Paris, 2005, 174 p.

9 - Hocine Aït Ahmed, Ahmed Ben Bella, Mostefa Ben Boulaïd, Larbi Ben M'hidi, Mohammed Boudiaf, Rabah Bitat, Mourad Didouche, Mohammed Khider, Belkacem Krim.

10 - Lemnouar Merouche, Recherches sur l'Algérie à l'époque ottomane, -I- Monnaies, prix et revenus, 1520-1830, Bouchene, Paris, 2002, 314 p.

11 - Histoire de la Grande Kabylie, XIXe-XXe siècles. Anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises, Bouchene, Paris, 2001, 650 p.

12 - Cf. Gilbert Meynier, L'Algérie révélée..., op. cit.

13 - Seuil, Paris, 2004, 241 p.

14 - Fouad Zakariya, Laïcité ou islamisme : les Arabes à l'heure du choix, La Découverte, Paris, 1990, 165 p.

15 - La Culture de guerre, Xe-XVIIIe siècles, Gallimard, Paris, 1992, 479 p.

Olivier Le Cour Grandmaison surfe sur une vague médiatique,

avec pour fond de commerce des humains désemparés,

et peu portée à l'analyse critique, cela en fignolant un sottisier

plus qu'il ne s'appuie sur les travaux d'historiens confirmés (...)

Dommage que ce livre, à la fois boursouflé et hâtif,

ne puisse pas vraiment faire la preuve des bonnes intentions

dont il est pavé.

Nous sommes trop foncièrement anticolonialistes

pour nous en réjouir.

Il reste que l'air du temps de la dénonciation médiatique

ne suffit pas

à arrimer à la science des convictions et à faire d'OLCG

un historien plausible.

Le contexte social, économique et politique actuel est encore fécond

qui continuera à générer de telles tonitruances idéologiques

à vocation surtout médiatique.

Gilbert Meynier, Pierre Vidal-Naquet

Maurice Bompard (1857-1936) : mosquée en Algérie, 1890 (source)

retour à l'accueil

Au sujet d’un livre excitant : James MAC DOUGALL, History and the Culture of Nationalism in Algeria, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, XIV-266 p. (ISBN: 0521843731 hardback, prix: 48,00£) - autre lien vers l'auteur

Au sujet d’un livre excitant : James MAC DOUGALL, History and the Culture of Nationalism in Algeria, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, XIV-266 p. (ISBN: 0521843731 hardback, prix: 48,00£) - autre lien vers l'auteur moins proclamée – qu’elle émanait de milieux exclus du centre de cette domination ; notamment de ces cultivés de culture arabe, expulsés ou exilés, que l’on retrouve, aux XIXe et XXe siècles, au Caire, et surtout à Tunis [ci-contre, université-mosquée al-Zaytûna, Tunis], en commerce avec les plus prestigieux foyers de la civilisation islamo-arabe, les université Al-Azhar et Al-Zaytûna. On sait aussi que le passage formateur par la Tunisie ou/et par l’Égypte fut essentiel pour la formation, au XXe siècle, de nombre d’Algériens de culture arabe.

moins proclamée – qu’elle émanait de milieux exclus du centre de cette domination ; notamment de ces cultivés de culture arabe, expulsés ou exilés, que l’on retrouve, aux XIXe et XXe siècles, au Caire, et surtout à Tunis [ci-contre, université-mosquée al-Zaytûna, Tunis], en commerce avec les plus prestigieux foyers de la civilisation islamo-arabe, les université Al-Azhar et Al-Zaytûna. On sait aussi que le passage formateur par la Tunisie ou/et par l’Égypte fut essentiel pour la formation, au XXe siècle, de nombre d’Algériens de culture arabe. d’enseignement colonial : il était donc, évidemment, francophone. Il fut notamment l’auteur d’un fascicule très diffusé par les Turco-Allemands sur l’Islam dans l’armée française, dont, avec honnêteté, James Mac Dougall m’a dit avoir retrouvé la trace jusqu’à… Singapour. Et il fut, entre autres choses, chargé d’abondance de haranguer les prisonniers musulmans issus des armées anglaise ou russe, mais principalement française, internés dans le Halbmondlager (le camp du croissant), sis à Zossen, à 40 km au sud de Berlin (3). Boukabouya, qui était à même de haranguer des Maghrébins dans son dialecte constantinois par eux compréhensible, fut sans doute, à ce titre, bien aussi considérable que le lettré de culture arabe Salah Cherif sur lequel insiste J. Mac Dougall.

d’enseignement colonial : il était donc, évidemment, francophone. Il fut notamment l’auteur d’un fascicule très diffusé par les Turco-Allemands sur l’Islam dans l’armée française, dont, avec honnêteté, James Mac Dougall m’a dit avoir retrouvé la trace jusqu’à… Singapour. Et il fut, entre autres choses, chargé d’abondance de haranguer les prisonniers musulmans issus des armées anglaise ou russe, mais principalement française, internés dans le Halbmondlager (le camp du croissant), sis à Zossen, à 40 km au sud de Berlin (3). Boukabouya, qui était à même de haranguer des Maghrébins dans son dialecte constantinois par eux compréhensible, fut sans doute, à ce titre, bien aussi considérable que le lettré de culture arabe Salah Cherif sur lequel insiste J. Mac Dougall.

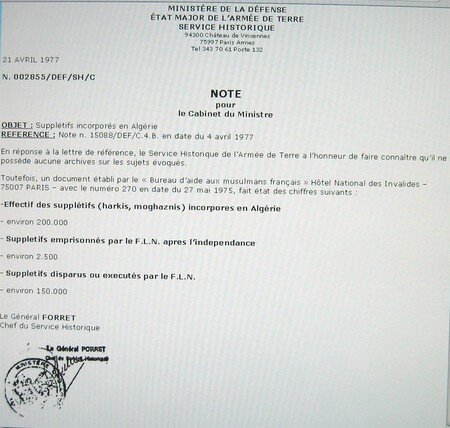

seul, Brahim Sadouni, auteur de Destin de harki (1), considéré comme persona non grata, s'est vu interdire le sol algérien. Harki !

seul, Brahim Sadouni, auteur de Destin de harki (1), considéré comme persona non grata, s'est vu interdire le sol algérien. Harki !

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)