pétrole algérien, un livre de Hocine Malti (cr Maurice Faivre)

histoire secrète du pétrole algérien

compte rendu par Maurice FAIVRE

Hocine Malti, Histoire secrète du pétrole algérien, La Découverte, 2010, 359 pages, 21 €.

Ingénieur pétrolier, l’auteur a rejoint la Sonatrach en 1964 avant d’exercer des fonctions de direction à l’OPAEP au Koweit en 1975, et de 1977 à 1982, à l’Arab Petroleum à Tripoli. Il a donc une connaissance approfondie du développement du pétrole algérien, et de ses implications internationales. En même temps, il apporte un témoignage autorisé sur l’évolution de l’Algérie indépendante, et sur la corruption des milieux politiques et militaires.

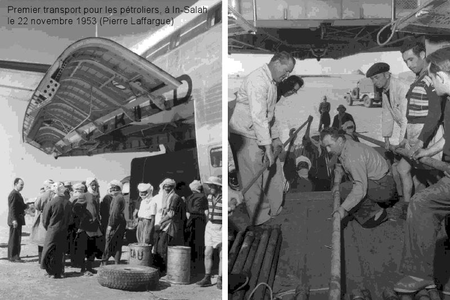

Après que la Gulf Oil eût déclaré en 1950 qu’il n’y avait pas trace d’hydrocarbures au Sahara, les pétroliers français, sous la conduite de Pierre Guillaumat, ont découvert à In Salah en 1954, des réserves importantes qui ne furent exploitées que plus tard. Les permis accordés en 1953 à la CREPS, à SN/Repal et à la CFP/A ont abouti en 1956 à la mise à jour des gisements de pétrole d’Edjeleh et Sidi Messaoud, qui seront évacués par le baby pipe de Touggourt, puis par oléoducs vers la Skhirra et Bougie, et du gaz d’Hassi R’Mel, évacué par gazoduc vers Arzew(1). La France a cherché alors à conserver la propriété de l’exploitation et la priorité des recherches, en instituant l’OCRS, puis le Code pétrolier de 1958, inclus dans les accords d’Évian.

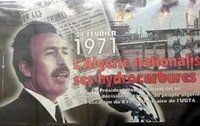

Ayant créé la Sonatrach (transport et recherche) en 1964, confiée à Abdesselam puis à Ghozali, les Algériens se sont employés à obtenir des participations étrangères, britannique pour le gazoduc d’Arzew, américaine (Corelab) pour l’évaluation des réserves, soviétique pour la croissance de Messaoud, italienne pour le gisement d’el-Borma et le gazoduc de Sicile. Un accord associatif franco-algérien (Ascoop), adopté en juillet 1965, fut dénoncé par Boumediene pour non-application, le 24 février 1971.

La production de gaz est ainsi nationalisée et la propriété algérienne du pétrole portée à 51%. La France prend des mesures de rétorsion peu efficaces, et une guerre des nerfs s’engage avec la direction de Neuilly de la CFP. Le 30 avril 1971, la CFP donne 48 heures aux Algériens pour remplacer 800 techniciens. Malgré l’incompétence supposée des Algériens, les torchères continuent de brûler, et la production passe à 30 millions puis 52 millions de tonnes. La CFP et Elf-Erap acceptent désormais les conditions du pouvoir algérien, qui célèbre une dispendieuse fête du régime.

L’Algérie prend parti en 1974 dans le conflit entre l’OPEP et l’Agence internationale fomentée par Kissinger, et lance les travaux du gazoduc de Transmed avec les Italiens (ENI) et les Américains ( Bechtel). Après la mort de Boumediene, le ministre de l’Energie Nabi limoge les cadres de la Sonatrach, et Mitterrand accorde une augmentation de 27% du gaz algérien !

En 1986, la recherche est ouverte aux compagnies étrangères ; en 1989, le général Mediene dit Tewfik, directeur du Renseignement et de la Sécurité (DRS), contrôle la Sonatrach, et des généraux ripoux s’infiltrent dans les sociétés pétrolières. La compagnie Anadarko découvre alors les gisements de Hassi Berkine et Ourhoud. Après 1999, Bouteflika confie l’Energie à Chekib Khelill, de la Banque mondiale ; la législation algérienne s’aligne sur la loi pétrolière de Busch, et des agents de la CIA s’introduisent dans certains réseaux. État dans l'État, traversée par les scandales, la Sonatrach (100 000 personnels) est devenue le corps malade du pays.

Les experts pétroliers trouveront dans ces pages de nombreuses précisions sur les problèmes fiscaux, sur les techniques de recherche et sur les discussions tarifaires. Les trafics de corruption, initiés par Bouteflika en 1979, touchent ensuite des achats de blé et les travaux du gazoduc italien ; ils sont peu à peu pris en mains par le général Belkheir et la DRS de Tewfik. L’auteur dévoile les pots de vin distribués dans les affaires de l’Orascom, de Lavalin et de la Saipem, ainsi que l’implication des frères de Bouteflika dans ces trafics.

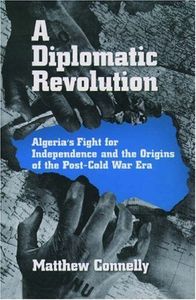

Les historiens seront passionnés par les observations de l’auteur sur la politique internationale (conflits palestiniens, guerre froide, décolonisation, terrorisme islamique) et par son jugement sur la politique algérienne. Despote éclairé, mais brutal avec ses opposants, Boumediene y apparaît comme un dirigeant austère, dictateur et bâtisseur, soucieux de mesures sociales mais indifférent à la pénurie alimentaire et au progrès agricole ; pro-soviétique, il joue double jeu avec les Américains par le canal d’un lobby ; se considérant comme le président des Non-Alignés, il promeut le mythe d’un Nouvel Ordre économique mondial. Belaïd Abdesselem est un de ses ministres ; fonctionnaire intègre, étatiste, promoteur de l’industrie industrialisante, il développe avec efficacité le pétrole algérien.

Mis en place par le patron de la SM, Merbah, le colonel Chadli est un roi fainéant ; populiste mais hargneux, il s’entoure de conseillers corrompus, réprime avec brutalité les émeutes sociales de 1988 ; il favorise les entreprises étrangères et la propagation de l’islamisme politique, avant d’être démis de ses fonctions par les généraux qui l’avaient choisi. Ce seraient les adeptes de la corruption qui firent assassiner le Président Boudiaf, le 29 juin 1992, par un soi-disant illuminé.

Sous le régime du général Zeroual, les propositions pacifistes de Sant’Egidio n’éliminent pas la lutte des clans. Les Services noyautent les islamistes armés qui fomentent des attentats en France. Ils massacrent les moines de Tibirhine et les habitants de Benthala.

Notre auteur considère Bouteflika comme un instable, vindicatif, egocentriste ; il serait à la fois pro-français et pro-américain. Il est contré par les Services qui utilisent des taupes en Afghanistan et manipulent les salafistes enleveurs de touristes dans le Sahel.

L’Algérie est donc malade de ses dirigeants qui accaparent la rente pétrolière, tolèrent les règlements de compte entre clans, négligent pas le niveau de vie de la population et provoquent le désespoir des harragas. La seule solution serait la démocratie.

Hocine Malti est un observateur avisé ; à défaut d’être ami des Français il manie avec brio leur langue.

Maurice Faivre

le 12 août 2011

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)