l'armée des frontières, Algérie

SYNTHÈSE GROUPE RECHERCHE HISTORIQUE

Jean-François PAYA

L'armée des frontières, regroupée en Tunisie et au Maroc, fortement dotée d'un matériel moderne, structurée comme une armée régulière, avec sa hiérarchie d'officiers sortis des écoles militaires françaises ou égyptiennes, son règlement intérieur, ses casernes, ses recrues, son chef tout-puissant, Boumédiene, qui n'a jamais milité en Algérie et a passé toute la guerre à l'extérieur.

Boussouf

Il fut nommé par Abdelhafid Boussouf chef d'état-major en 1960, non pour ses talents militaires, mais parce qu'il joua un rôle décisif dans la répression du «complot des colonels», vaste soulèvement de cadres et de soldats dirigé contre le G.P.R.A. qui refusait d'envoyer des armes à l'intérieur. Par des méthodes bureaucratiques et répressives, il sélectionna un appareil militaire qui finit par coiffer toute l'A.L.N. extérieure et garda son autonomie vis-à-vis du G.P.R.A....

Après la signature des accords d'Évian, la crise éclata ouvertement entre l'A.L.N. des frontières et le G.P.R.A., qui chercha alors à s'appuyer sur les willayas de l'intérieur, tellement délaissées pendant la guerre. Mais les objectifs du G.P.R.A. et ceux des willayas étaient contradictoires.

Le G.P.R.A. n'avait d'autre ambition que de se faire valoir auprès de l'impérialisme français comme l'équipe la plus apte à faire respecter les accords d'Évian ; dans le phénomène du «willayisme» s'exprimait la volonté des combattants de ne pas se contenter d'une indépendance formelle, de bâtir leur propre pouvoir. Et le caractère social différent de l'armée des frontières s'est clairement exprimé dans la violence avec laquelle elle a œuvré à écraser «les militants de l'intérieur»...

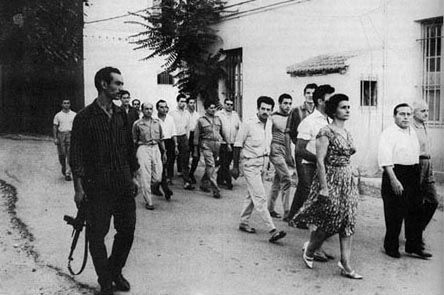

L'A.L.N. de Tunisie entre en Algérie et s'installe facilement en willaya I (Aurès) et en willaya VI (Sud algérois). L'A.L.N. du Maroc entre facilement en willaya V (Oranie), très peu active. Elle exerce une répression féroce sur les cadres et les militants de «l'Organisation politique et administrative», qualifiés de harkis, et liquide toutes les structures du F.L.N.

au centre, Houari Boumédiene

Mais lorsqu'elle s'avança vers Alger, l’A.L.N., illusionnée par la décomposition du G.P.R.A., se heurta en septembre à Boghari (1.300 morts) aux militants aguerris et résolus des willayas II, III et IV, tandis que Yacef Saadi, encerclé par les forces de la «Zone autonome d'Alger», capitulait dans la Casbah. Boumédiene, qui n'avait jamais utilisé son matériel lourd contre les Français, osa l'employer contre les djounouds.

Mais, après Boghari, un grand nombre de cadres et de soldats quitta l'armée des frontières, soit en se faisant démobiliser, soit en emportant les armes. Les vides furent comblés par les débris de la force locale (harkis, mercenaires...).

Les cadres algériens demeurés au service de l'armée française vinrent, d'un commun accord entre l'état-major français et celui de «l’Armée nationale populaire», combler les vides laissés par les cadres révolutionnaires.

L'A.N.P. est devenue une armée régulière, pléthorique (100 000 hommes), avec son budget énorme, son matériel lourd fourni par la France, l'Égypte ou les pays de l'Est, sa hiérarchie et ses cadres soigneusement épurés, provenant pour l'essentiel de l'armée française des écoles égyptiennes ou des frontières, avec des différences de soldes marquées entre les soldats, les sous-officiers et les officiers (le soldat gagne 20 000 AF, pouvoir d'achat élevé en Algérie compte tenu de la misère générale, le sergent, 53 500 AF, l'adjudant 107 000 AF. Il ne nous a pas été possible de connaître les soldes des officiers).

L'A.N.P. possède sa presse intérieure et sa revue mensuelle, El Djeich. «À côté de l'armée, la gendarmerie, la police et la sûreté générale sont devenues des annexes de l'A.N.P. depuis que Boumédiene est ministre de la Défense nationale et vice-président du Conseil.» (idem, pp. 52-54.). Telle est la colonne vertébrale du pouvoir en Algérie.

POINT DE VUE : L ORIGINE DU POUVOIR EN ALGÉRIE

C’est un fait admis que le complot s’est concocté à Oujda durant les années de braise, pendant que les wilayas de l’intérieur se faisaient étrillées par l’Armée française. «Quand le diable assiste à nos réunions, il perd lui-même son latin», aurait confié Chérif Belkacem, l’ex-ami de Bouteflika et l’un des piliers du Clan d'Oujda.

De leur Tkanbiss est sortie une idée géniale qu’il a fallu concrétiser avec l’aide de l’inévitable Messaoud Zeghar. Le Clan d’Oujda et leur ténor Boumédiene étant d’illustres inconnus dans la Révolution, il leur fallait un historique pour rentrer en Algérie en triomphateurs. Mais, pour contacter les historiques qui se trouvaient en France dans une prison, la mission était apparemment impossible.

passeport diplomatique marocain pour Bouteflika

Et c’est là qu’est intervenue la CIA à travers Zeghar, selon un avis très autorisé. Le Roi Hassan II qui détestait au plus haut point les responsables du FLN/ALN qui se trouvaient sur son territoire et qu’il connaissait bien par leurs agissements et les libertés qu’ils se permettaient à la limite de la provocation, en particulier Boussouf et Boumédiene, fut contraint de délivrer un passeport diplomatique à un émissaire de l’État-major de l’ALN, Bouteflika en l’occurrence et ce, à l’insu du GPRA dont dépendait l’ALN et avec lequel, il risquait de provoquer une crise diplomatique.

Bouteflika

Et c’est grâce à ce passeport diplomatique marocain que Bouteflika put entrer dans la prison où se trouvaient les cinq historiques. Il est absolument évident que, sans l’intervention de la CIA, la mission secrète de Bouteflika, criminelle et lourde de conséquences pour l’avenir du pays n’aurait jamais eu lieu, Hassan II n’ayant aucun intérêt à prendre position pour l’État-major de l’ALN dans son conflit avec le GPRA. Durant la Révolution, le travail fractionnel était durement réprimé et celui de l’État-major de l’ALN était d’une extrême gravité puisqu’il ne visait ni plus, ni moins que la division du GPRA.

Malgré cela, Boumédiene en est sorti indemne et le GPRA n’a élevé aucune protestation auprès de la monarchie marocaine au sujet de sa complicité avec l’État-major de l’ALN. Ces questionnements appellent des éclaircissements de la part des responsables encore en vie : qu’ils ne laissent pas les nouvelles générations sur leur faim.

Jean-François Paya

SOURCES : Mohammed Harbi et certains ex-agents des services Algériens retraités

Synthèse GROUPE DE RECHERCHES HISTORIQUES par cercle ALG /POITOU Septembre 2011

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)