défense victorieuse de Mazagran par les Français, février 1840

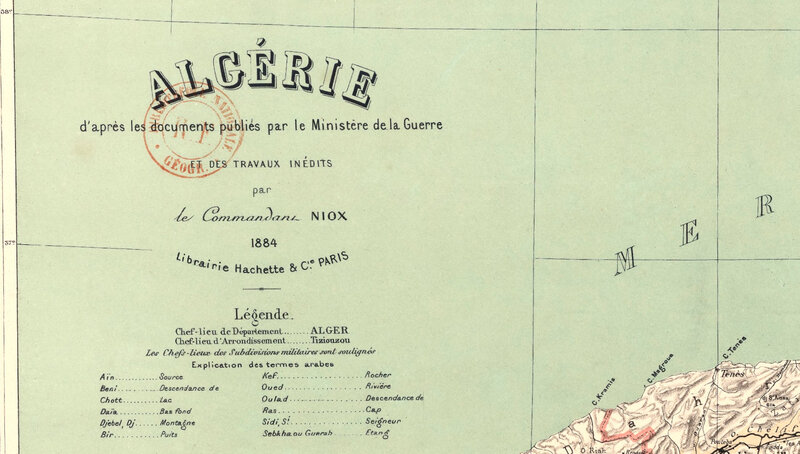

l'établissement de la domination française

en Algérie

un exposé historique, par Georges Yver (1937)

sommaire

I - La conquête de l'Algérie

L'expédition d'Alger

Les débuts de l'occupation

L'occupation restreinte

La conquête totale

L'achèvement de la conquête

II - L'administration de l'Algérie

Les tendances et les institutions

La politique indigène

___________________

I - La conquête de l’Algérie

L’expédition d’Alger

Le fait initial, dont, par l’enchaînement inéluctable des événements découlent tous les autres, est l’expédition d’Alger de 1830. Celle-ci eut pour cause un incident d’importance secondaire, assez mal élucidé d’ailleurs, le coup d’éventail porté par le dey Hussein au consul Deval, le 29 avril 1827, au cours d’une discussion relative au règlement de fournitures de grains faites, sous la première république, par deux israélites algériens, Bacri et Busnach. L’obstination du dey à refuser réparation de cet affront, malgré le blocus des côtes de la Régence par une escadre française, puis un incident plus grave que le premier, la canonnade par les batteries d’Alger du vaisseau La Provence, au moment où il sortait du port sous pavillon parlementaire (3 août 1829), décidèrent le gouvernement de Charles X à employer la force pour obtenir satisfaction. Le ministre Polignac avait songé tout d’abord à confier au pacha d’Égypte, Méhémet-Ali, le soin de châtier le dey.

Hussein Pacha, dey d'Alger

Cette combinaison n’ayant pas abouti, une expédition contre Alger fut résolue au début de 1830. Entreprise pour venger l’honneur national, elle fournirait, déclarait le roi en l’annonçant aux Chambres, l’occasion de mettre fin à la course que les Algériens pratiquaient encore et tournerait ainsi au profit de la chrétienté tout entière. Communiqué aux cabinets européens, le projet fut bien accueilli partout sauf en Angleterre, où l’on craignait que l’expédition n’eût pour résultat l’établissement des Français sur le littoral africain et ne portât ainsi atteinte à la suprématie britannique en Méditerranée. Le cabinet de Saint-James réclama donc des garanties de désintéressement que, malgré des instances réitérées et parfois menaçantes, le roi et son ministre refusèrent de donner.

En France même, le projet suscita les critiques des libéraux, adversaires politiques de Polignac et, sauf à Marseille et dans les ports du Midi, laissa le grand public indifférent.

Les préparatifs militaires furent rapidement conduits. Un corps expéditionnaire de 37 000 hommes fut organisé et placé sous les ordres du général de Bourmont ; une flotte de transport réunie par les soins du ministre de la Marine, le baron d’Haussez. L’escadre de l’amiral Duperré devait escorter le convoi. Partie de Toulon le 25 mai, l’escadre mouilla le 13 juin devant la péninsule de Sidi Ferruch, à 25 kilomètres à l’ouest d’Alger, point choisi pour le débarquement.

attaque d'Alger par la mer, Théodore Gudin

Le 14, au lever du jour, les Français occupèrent la presqu’île sans rencontrer de résistance et la transformèrent en un camp retranché. Le 19, ils bousculaient les contingents de l’agha Ibrahim campés sur le plateau de Staoüeli. Le 24, ils repoussaient l’attaque des Algériens près de Sidi-Khalef, puis, reprenant leur marche après avoir soutenu des combats acharnés du 25 au 29, ils arrivaient devant le fort l’Empereur, clef de la défense d’Alger du côté de la terre et en commençaient aussitôt le siège.

Le 4 juillet, après cinq heures de bombardements, les Turcs évacuaient la place devenue intenable et les Français s’y installaient. Hors d’état de prolonger la résistance, Hussein se résigna à accepter les conditions imposées par Bourmont : remise aux Français de la kasbah, de la ville et des forts ; autorisation accordée au dey de conserver sa fortune personnelle et de se retirer où il lui conviendrait ; reconnaissance des mêmes avantages aux soldats de la milice ; libre exercice de la religion musulmane garanti aux habitants ainsi que le «respect de leur liberté, de leurs propriétés, de leur commerce, de leur industrie, de leurs femmes».

Conformément aux clauses de la capitulation, les Français prirent, le 5 juillet, possession d’Alger. Le dey fut transporté à Naples, les janissaires, dont il eût été possible pourtant de s’assurer les services, en Asie Mineure. Une commission de gouvernement et un conseil municipal improvisés par le général en chef remplacèrent les autorités turques.

Au prix d’une campagne plus pénible que sanglante (elle n’avait coûté que 415 morts) et dont les 48 millions du trésor de la Kasbah couvraient les frais, le but assigné à l’expédition était atteint. «Vingt-trois jours ont suffi, déclarait Bourmont dans un ordre du jour, pour la destruction d’un État dont l’existence fatiguait l’Europe depuis trois siècles».

siège et prise d'Alger le 4 juillet 1830, aquarelle du Jung

Les débuts de l’occupation

La disparition de l’État turc plaçait le gouvernement français dans un grave embarras. Le cabinet des Tuileries n’avait, semble-t-il, aucune velléité d’expansion territoriale et se montrait prêt à confier à un congrès le sort de la Régence. La révolution de juillet ne laissa pas aux diplomates le temps de se réunir. Le gouvernement de Louis-Philippe hérita donc d’Alger que les troupes françaises continuèrent à occuper tandis que les affaires européennes attiraient sur des problèmes plus importants l’attention des hommes politiques. Aussi bien le roi et ses ministres craignaient-ils de mécontenter l’Angleterre dont l’amitié paraissait indispensable au maintien de la dynastie. Cette situation ambiguë se prolongea pendant quatre ans.

Un homme, toutefois, se montra dès le début prêt à prendre l’initiative à laquelle se refusait le gouvernement : ce fut le général Clauzel nommé commandant de l’armée d’Afrique en remplacement de Bourmont. À son avis la souveraineté de la France devait être reconnue sur toute l’étendue du territoire soumis auparavant à la domination turque, mais, afin de réduire les charges militaires et les frais qu’aurait imposés l’occupation effective du pays, c’est à des chefs musulmans, vassaux de la France, qu’il voulait confier le gouvernement des indigènes.

Durant les six mois de son gouvernement, il essaya de réaliser son programme. Un bey fut installé à Médéa ; des traités passés avec le bey de Tunis attribuèrent à des princes de la famille régnante l’administration des provinces de Constantine et d’Oran. Cette politique ne pouvait convenir à des gouvernants soucieux de ne pas s’engager à fond. Clauzel fut désavoué et rappelé. Mais il rentrait en France convaincu de l’avenir d’Alger dont il fut désormais à la Chambre des députés l’un des plus ardents défenseurs.

Berthezène

Ses successeurs, Berthezène (février-décembre 1831), Savary duc de Rovigo (décembre 1831 - 29 avril 1832), Voirol (29 avril 1832 - septembre 1834) n’eurent guère d’autre objectif que la défense d’Alger et de ses environs immédiats. Divers points du littoral : Oran (1831), Bône (1832), Bougie, Arzeu, Mostaganem (1833) furent pourtant occupés durant cette période.

Tandis que les Français se cantonnaient ainsi sur la côte, l’intérieur de la Régence était livré à l’anarchie. Bientôt cependant des hommes énergiques réussirent à s’imposer aux indigènes. Dans l’est, le bey de Constantine, Ahmed, se maintenait malgré l’hostilité de nombreuses tribus du Tell et des chefs du Sahara.

Dans l’ouest, un jeune marabout de vingt-quatre ans, Abd el-Kader ben Mahieddine était le 24 novembre 1832 proclamé sultan par trois tribus des environs de Mascara. Déclinant le titre qui lui était offert, il se contenta de celui d’émir, dénomination assez vague, mais qui n’allait pas tarder à se préciser à celle d’emir al-mûminin, Commandeur des croyants.

Abd el-Kader, vers 1835

Musulman convaincu mais mettant habilement la religion au service de ses desseins ambitieux, usant du prestige que lui assuraient la naissance chérifienne, son courage, son éloquence, il se présentait comme le défenseur de l’islam et requit, à ce titre, l’obéissance de tous. L’échec des premières opérations qu’il dirigea contre Oran le convainquit de la nécessité d’une trêve qui lui permettrait d’organiser ses forces. Il l’obtint, par la convention du 24 février 1834, conclue avec le général Desmichels, commandant la division d’Oran. Les secours matériels et l’appui moral qu’il reçut de celui-ci lui permirent, comme il l’avait espéré, de triompher de ses adversaires. Ainsi s’édifiait dans l’ouest un État arabe, dont le chef allait être l’ennemi le plus redoutable des Français.

Pendant ce temps, deux courants d’opinion se formaient en France, l’un favorable, l’autre hostile à la conservation d’Alger. Mis à plusieurs reprises en demeure de faire connaître ses intentions, le gouvernement recourut à l’expédient classique : la nomination d’une commission d’enquête.

Formée de pairs, de députés et d’officiers, cette commission se transporta en Afrique où elle séjourna de septembre à novembre 1833. Elle se prononça pour la conservation, mais sans conviction bien profonde. Les arguments invoqués étaient surtout d’ordre sentimental : honneur national engagé, impossibilité d’abandonner un territoire arrosé par le sang français, nécessité de prendre en considération «le vœu national» qui, assurait-on, réclamait la conservation. Les mêmes arguments prévalurent auprès de la «commission supérieure» chargée de réviser les propositions de la «commission d’Afrique». Les Chambres et le gouvernement se rangèrent à cette opinion.

Une ordonnance royale du 22 juillet 1834 institua un «Gouvernement général des Possessions françaises dans le nord de l’Afrique».

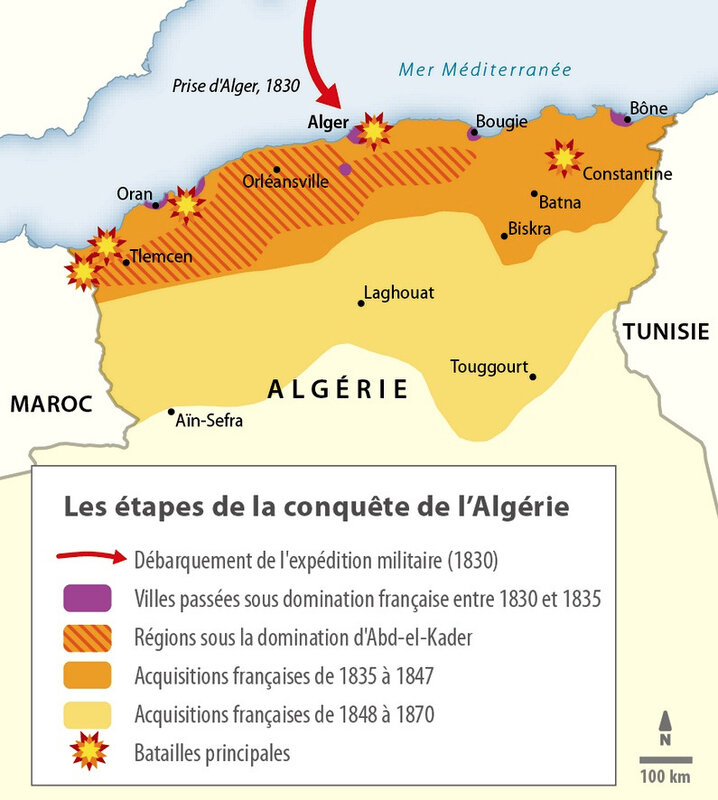

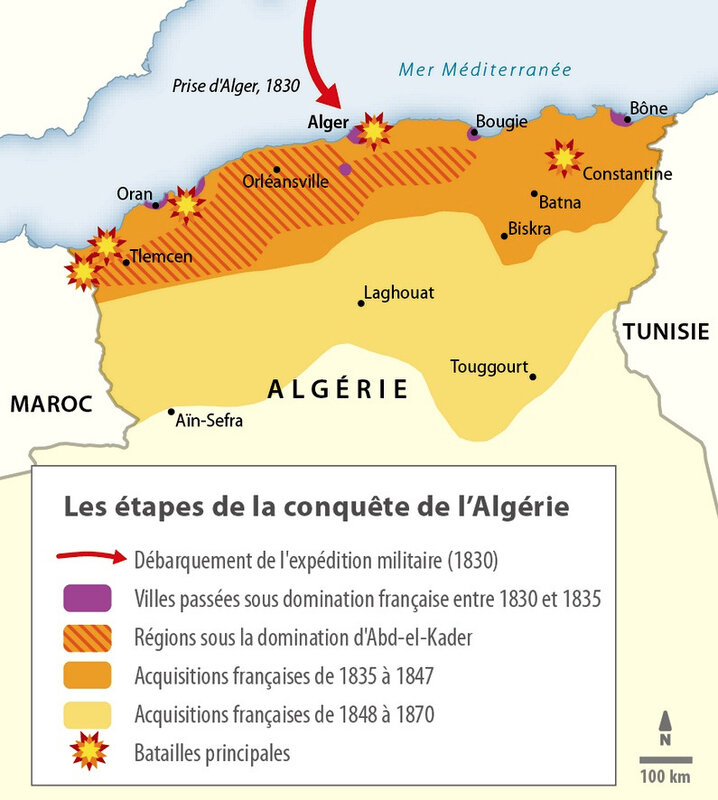

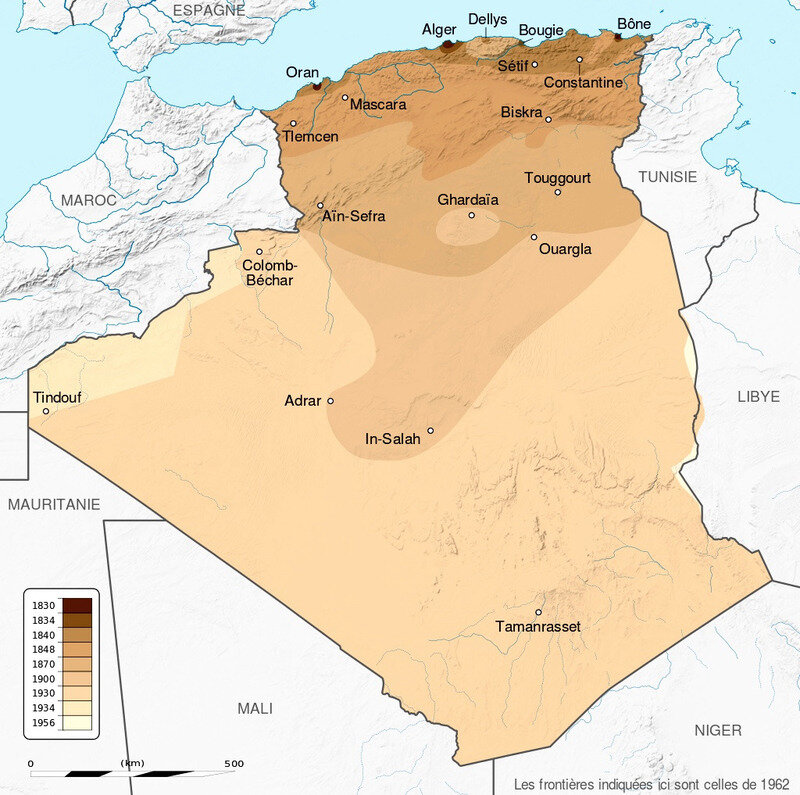

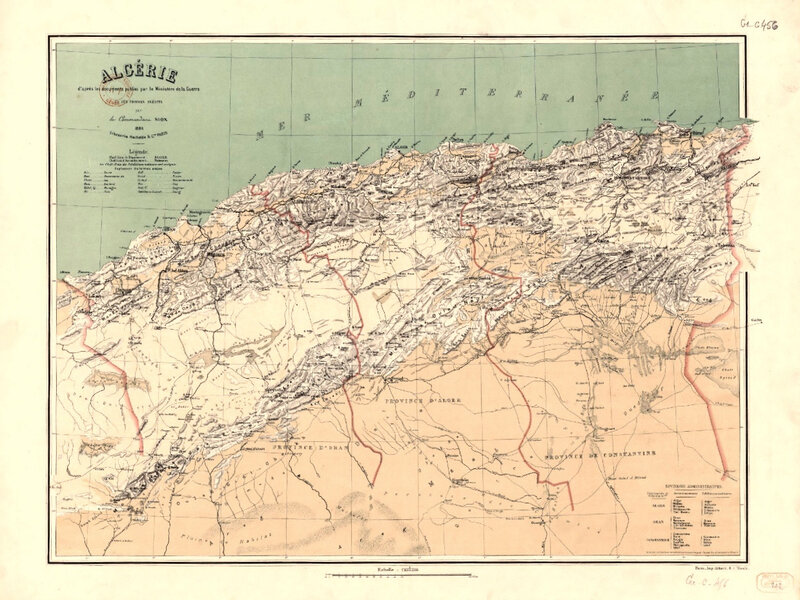

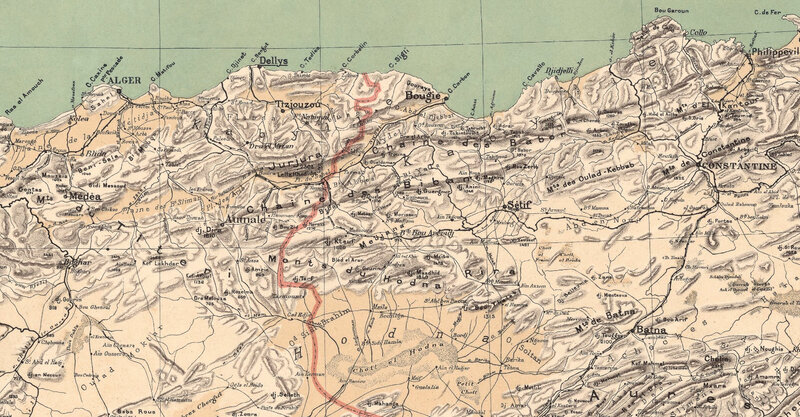

les étapes de la conquête, 1830-1879

L’occupation restreinte

L’avenir de ces «Possessions» semblait fort limité. Le gouvernement et les Chambres, par souci d’économie autant que par crainte des aventures, se déclaraient, en effet, opposés à toute extension territoriale. Ils n’admettaient qu’une «occupation restreinte», c’est-à-dire réduite aux ports et à leurs environs immédiats.

On proclamait sans doute la souveraineté de la France sur la Régence entière, mais, en dehors de la zone étroite dont on se réservait l’administration directe, on se proposait de laisser l’intérieur à des chefs indigènes qui reconnaîtraient la suzeraineté de la France et exerceraient l’autorité en son nom. Deux hommes paraissaient tout désignés pour jouer ce rôle de grands feudataires : Ahmed Bey dans l’est, Abd el-Kader dans l’ouest. Tel fut le système qu’on essaya d’appliquer de 1834 à 1841 ; les événements eux-mêmes en démontrèrent l’inefficacité.

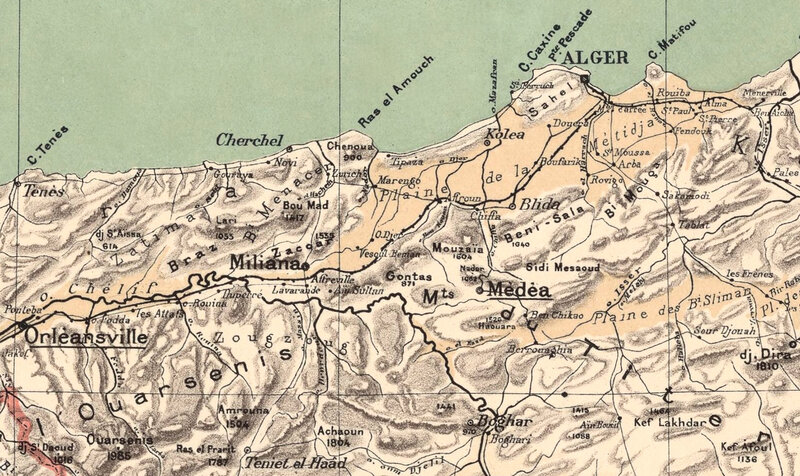

Il n’amena pas la pacification attendue. Il fallut guerroyer sans cesse et augmenter d’année en année les effectifs de l’armée. La sécurité de la Mitidja ne put être assurée ; les prétentions excessives d’Abd el-Kader suscitèrent des difficultés imprévues. Passant outre aux injonctions du gouverneur général Drouet d’Erlon, il installa des beys à Miliana et à Médéa. En Oranie, il engagea les hostilités avec le général Trézel et lui infligea un sérieux échec à la Macta (28 juin 1835). Cette affaire, qualifiée non sans exagération de désastre, provoqua en France une vive émotion. Drouet d’Erlon, jugé trop peu énergique, fut remplacé par le maréchal Clauzel.

bataille de la Macta, 28 juin 1835

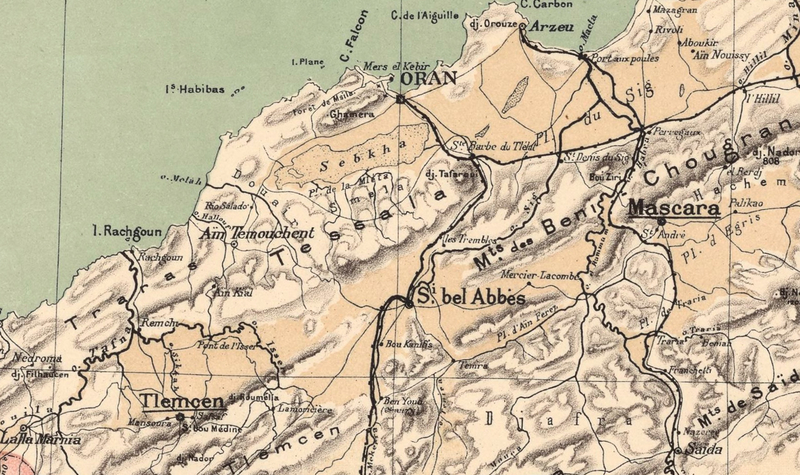

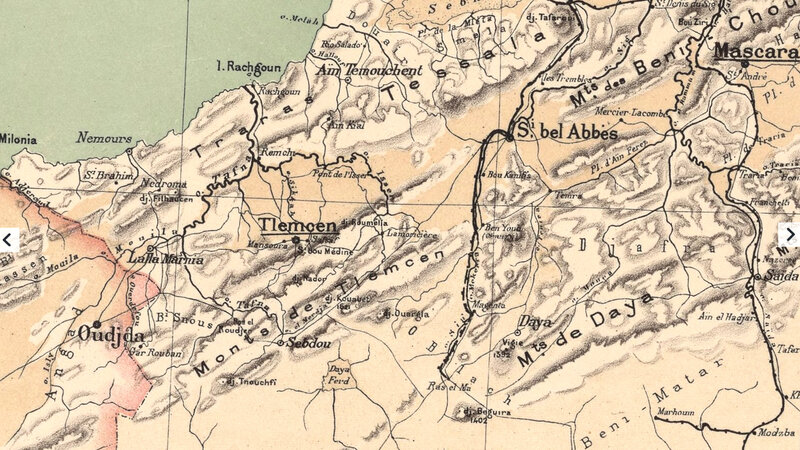

Reprenant avec quelques modifications de détail, son plan de 1830, Clauzel jugeait indispensable la conquête des principales villes de la Régence. S’attaquant d’abord à Abd el-Kader, il prit et incendia Mascara, capitale de l’émir (décembre 1835), occupa Tlemcen (janvier 1836), Médéa (avril 1836) et plaça des beys dans ces deux dernières villes. Puis, ne jugeant pas à propos de négocier avec Ahmed bey, il le destitua et nomma à sa place Yusuf qui s’établit à Bône, en attendant d’être mis en possession de son beylik.

Ces succès étaient, il est vrai, plus brillants que durables. L’émir eut bien vite reconstitué ses forces et la défaite même que lui infligea à la Sikkak (6 juillet 1836) Bugeaud envoyé en Afrique pour dégager les troupes bloquées au camp de la Tafna, ne l’affaiblit pas sérieusement.

bataille de la Sikkak, 6 juillet 1836

Abandonné à ses seules ressources, le bey de Médéa fut fait prisonnier par les partisans d’Abd el-Kader. Enfin, l’expédition dirigée par Clauzel lui-même contre Constantine se termina de la façon la plus lamentable. Le corps expéditionnaire organisé hâtivement et mis en route à une époque trop tardive ne put enlever la place et regagna Bône à grand peine après avoir perdu le septième de son effectif (novembre 1836).

Cet échec acheva de discréditer le «système guerroyant». Clauzel fut remplacé par Damrémont, partisan résolu d’une «occupation restreinte, progressive et pacifique». Les instructions données au nouveau gouverneur lui assignaient la pacification comme premier objectif à atteindre.

On crut d’abord y parvenir. Expédié de nouveau en Afrique avec mission d’amener de gré ou de force Abd el-Kader à cesser les hostilités, Bugeaud conclut avec l’émir, le 30 mai 1837, la convention de la Tafna. Elle accordait à l’émir des avantages considérables : elle lui laissait, en effet, la possession de la province d’Oran (sauf Oran, Arzeu et Mostaganem), le Titteri, cédé par Bugeaud contrairement aux instructions du gouvernement, ainsi qu’une partie de la province d’Alger, c’est-à-dire environ le tiers de la Régence. Abd el-Kader reconnaissait, mais en termes équivoques et sans obligation de payer tribut, la souveraineté de la France et s’interdisait toute immixtion dans la province de Constantine.

convention de la Tafna, 30 mai 1837

Le rétablissement de la tranquillité dans l’ouest permettait de régler les affaires de l’est. Après avoir vainement essayé de traiter avec Ahmed bey sur les bases de la convention de la Tafna, Damrémont entreprit à son tour une expédition contre Constantine. La place fut enlevée, le 13 octobre 1837, après un combat dans les rues qui coûta près d’un millier d’hommes. Damrémont avait été tué par un boulet ennemi la veille de l’assaut et le commandement des troupes pris par le plus ancien divisionnaire, le général Valée.

prise de Constantine, 13 octobre 1837

La prise de Constantine entraîna de graves dérogations au principe de l’occupation restreinte dont l’extension imprévue de la domination française faussa l’application. Ne trouvant personne pour remplacer Ahmed bey, les Français se virent contraints d’assumer l’administration de la province. Valée devenu maréchal et gouverneur général y pourvut. Le territoire fut placé sous l’autorité d’un général commandant supérieur résidant à Constantine et partagé (à l’exception des subdivisions de Constantine et de Bône, dont la France se réservait l’administration directe) en circonscriptions administrées par des chefs indigènes (khalifas, caïds) placés sous le contrôle de l’autorité militaire, mais gardant une grande indépendance d’allures et faisant figure de vassaux plutôt que de fonctionnaires.

Ce système imposé dans l’est par les circonstances, Valée se proposait de l’appliquer aux autres parties de la Régence. «Je suis, écrivait-il au duc d’Orléans, partisan de la colonisation restreinte, mais de la domination universelle». Aussi bien, pour garantir la protection des populations soumises et la sécurité de leurs lignes de communications, les Français durent pousser dans l’intérieur et s’installer sur les points stratégiques. Mila, Sétif et, sur la côte, Djijelli furent successivement occupés. Les progrès de la domination française contrariaient les projets de l’émir sur la province de l’est et rendaient inévitable un nouveau conflit.

Depuis la paix de la Tafna, Abd el-Kader avait affermi son pouvoir et augmenté ses ressources. Grâce à son armée régulière, il avait brisé toutes les résistances et fait reconnaître son autorité jusqu’au Sahara. Aux pays ainsi soumis, il avait donné une organisation assez analogue à l’organisation existant à l’époque turque mais dont le personnel recruté, soit dans sa propre famille, soit parmi les représentants de la noblesse religieuse, n’avait pas les moyens de s’opposer à ses volontés. Les contributions levées sur ses sujets alimentaient son trésor, lui permettaient de se procurer des armes, des munitions et d’édifier à la lisière du Tell et des Hauts-Plateaux une ligne de forteresses, Boghar, Tagdempt, Taza, Saïda, Sebdou, destinées à lui servir de refuge en cas de défaite.

L’État arabe ainsi organisé manquait toutefois de solidité ; il ne tenait debout que grâce à l’énergie et à l’activité de l’émir ; la guerre contre les chrétiens pouvait seule l’empêcher de s’effondrer. Le «djihad» n’était pas seulement pour Abd el-Kader une obligation religieuse, c’était aussi une nécessité politique. Il n’attendait qu’une occasion propice pour reprendre les hostilités.

Bien qu’il jugeât la guerre inévitable, Valée, se conformant aux directives gouvernementales, s’employa de son mieux à la retarder. Il s’efforça d’aplanir les difficultés relatives à l’interprétation du traité de la Tafna, toléra les intrigues des agents de l’émir parmi les tribus de la zone française, essaya, sans succès d’ailleurs, de régler par une convention rectificative les questions litigieuses.

Il ne put, toutefois, demeurer indifférent aux empiètements d’Abd el-Kader dans la province de Constantine. Pour y couper court, il décida d’affirmer par une démonstration militaire les droits de la France sur le district d’Hamza dont la possession par l’émir eût intercepté les communications entre Alger et Constantine. Ce fut l’expédition des «Portes de Fer». Partis de Mila le 18 octobre 1839, à la tête d’une colonne de 4 000 hommes, Valée et le duc d’Orléans franchirent, le 28, le défilé des Biban (Portes de Fer), puis par Hamza et la vallée de l’Isser, gagnèrent Alger où ils entrèrent le 2 novembre.

passage des Portes de Fer, 28 octobre 1839

Cette expédition fournit à l’émir le prétexte cherché pour rompre avec la France. Le 18 novembre, il envoya au gouverneur général une déclaration de guerre. Dans les journées du 21 et du 22 novembre, ses partisans envahirent la Mitidja et saccagèrent les établissements européens. Les hostilités se poursuivirent pendant toute l’année 1840 sans aboutir à des résultats décisifs. Les Français prirent possession de Cherchel, de Médéa, de Miliana, mais le ravitaillement de ces places aussitôt bloquées par l’ennemi nécessita des expéditions pénibles et toujours à recommencer. En même temps, les indigènes se soulevaient dans la province d’Oran. Les bulletins de victoire de Valée ne parvenaient pas à dissimuler la gravité de la situation.

La conquête totale

La pacification, on s’en rendit compte alors, ne pouvait être obtenue que par l’anéantissement de la puissance d’Abd el-Kader et l’établissement de la «domination absolue» selon l’expression de Bugeaud qui, après avoir été l’un des plus chauds partisans de l’occupation restreinte, la qualifiait maintenant de «chimère dangereuse». La conquête totale s’imposait. Le gouvernement se rallia à cette nouvelle politique et chargea Bugeaud, nommé gouverneur général, le 29 décembre 1840, de l’appliquer.

Bugeaud arrivait en Afrique avec un plan mûrement élaboré dont il poursuivit l’exécution pendant six ans. Cette continuité de direction, jusqu’alors inconnue en Afrique, contribua à assurer le succès. Jouissant d’autre part de la confiance de Louis-Philippe et de Guizot, Bugeaud obtint du gouvernement les moyens d’action, parcimonieusement accordés à ses prédécesseurs. Les effectifs de l’armée d’Afrique passèrent de 60 000 à 80 000 et même 108 000 hommes.

Enfin et surtout, il adapta la tactique aux conditions de la guerre africaine si différente des campagnes napoléoniennes où l’on opérait par grandes masses contre un adversaire régulièrement organisé, dans des contrées pourvues de ressources de toutes sortes. Alourdies par l’artillerie et les convois, les colonnes françaises se mouvaient avec une extrême lenteur ; l’ennemi, au contraire, se déplaçait avec rapidité, apparaissait à l’improviste sur les points où on ne l’attendait pas, tuait, pillait, incendiait et disparaissait avant qu’on eût pu le rejoindre. Conscients de leur infériorité, les Arabes ne se hasardaient pas à engager des combats véritables. Abd el-Kader lui-même évitait les rencontres, car il ne voulait pas sacrifier inutilement les quelques milliers de réguliers dont il disposait. Les soumissions obtenues n’étaient jamais que provisoires : la guerre menaçait de s’éterniser.

cavaliers rouges d'Abd el-Kader

Si l’on voulait cesser de piétiner sur place, il fallait rendre les troupes françaises aussi mobiles que l’ennemi. Cette vérité, Bugeaud l’exprime en termes saisissants : «Ce n’est pas par la multiplication des postes fortifiés qu’on dominera le pays, c’est par l’action des troupes que l’on commande partout, par la puissance morale qui résulte de la puissance matérielle appliquée avec intelligence… Nos soldats, comme les soldats de Rome, doivent être libres et dégagés».

Non content de formuler les principes, il régla jusque dans le détail les plus infimes l’application des méthodes nouvelles. Les troupes furent rendues plus souples et plus maniables, les fantassins débarrassés de tout ce qui pouvait les alourdir, le harnachement des cavaliers simplifié, les vivres transportées par des mulets ou des chameaux. Le soldat prit l’habitude de vivre sur le pays ; les récoltes sur pied ou les approvisionnements conservés dans des silos fournirent le grain nécessaire à l’alimentation, la razzia des troupeaux assura le ravitaillement en bétail.

colonnes expéditionnaires, peinture d'Alphonse Chigot

La guerre devenait une guerre de mouvement. Les colonnes mobiles ou «colonnes expéditionnaires» en furent l’instrument par excellence. Elles se déplaçaient très rapidement et ne laissaient pas à l’ennemi le temps de se dérober à leur poursuite. Leur faible effectif (6 000 hommes et 1 200 chevaux en moyenne) permettait d’opérer simultanément dans plusieurs régions. Les Arabes étaient incapables de prolonger la lutte contre un adversaire à la merci duquel se trouvaient leurs intérêts matériels et leurs moyens d’existence que l’éloignement ne garantissait plus. La soumission d’une contrée était immédiatement suivie par la construction de postes commandant les lignes de communications, renfermant les approvisionnements et servant de base d’opérations pour les colonnes qui pouvaient ainsi pénétrer de plus en plus profondément dans l’intérieur.

Ainsi conduite, la guerre a donné naissance à un type de soldat particulier, l’«africain», ancêtre des «coloniaux» de l’époque contemporaine. L’«africain» possède au plus haut degré deux qualités spécifiques, l’ingéniosité et l’endurance. Il est «débrouillard» ; le mot a été inventé en Afrique et a fait fortune depuis.

Hors des villes et des postes, le soldat n’a le plus souvent rien à attendre des services administratifs, aussi pousse-t-il jusqu’à la virtuosité l’art de se procurer ce qui lui manque. Il se transforme sans peine en terrassier, en maçon, en charpentier, construit des routes, bâtit des maisons, défriche, laboure, plante des arbres, récolte des légumes, fait surgir autour des camps la richesse et la vie. L’endurance est sa vertu capitale et, pour ainsi dire, la forme africaine du courage. La conquête a, sans doute, fourni à la bravoure traditionnelle du soldat français maintes occasions de se manifester ; les faits d’armes éclatants, les actes d’héroïsme individuels ou collectifs abondent ; pourtant la guerre d’Afrique fut plus meurtrière que sanglante ; le climat et les maladies causèrent plus de pertes que le feu de l’ennemi. Elle exigea des troupes une trempe matérielle et morale à toute épreuve.

Dans les camps et les postes perdus du «bled» les conditions d’existence étaient déplorables, la vie en colonne était terriblement dure. Les marches sous la pluie et la neige en hiver, sous le soleil torride de juillet et d’août imposaient des fatigues telles que certains n’y résistaient pas et se suicidaient. Rapportons-nous-en là-dessus au témoignage de Montagnac qui, soldat doublé d’un artiste, a tracé le tableau le plus vivant, le plus coloré, le plus sincère aussi et le plus réaliste de la vie de campagne en Afrique. «Il y a longtemps, écrit-il, qu’une armée n’a trimée comme la nôtre. Nos soldats sont couverts de guenilles. Malgré cela, ils se portent parfaitement, sont gais et acceptent sans sourciller toutes les fatigues»

De même qu’elle façonna les soldats, la guerre suscita les chefs capables de la mener à bonne fin. Le commandement se transforma à tous les degrés. Les officiers généraux et supérieurs du début, ces «reliques de l’Empire» comme les appelle ironiquement Montagnac, cédèrent la place à des hommes jeunes et pleins d’ardeur. Libres de toute attache avec le passé, ils avaient fait leur apprentissage en Algérie même. Lamoricière, Changarnier, Bedeau, Cavaignac, Morris furent pour Bugeaud des auxiliaires prêts à suivre ses directives, ayant aussi assez d’expérience et de maturité pour prendre des initiatives quand les circonstances l’exigeaient.

colonel Lamoricière, 1843

L’«action politique» s’ajouta, dans plus d’un cas, à l’emploi de la force. Les indigènes ne formaient pas un bloc homogène, mais se partageaient en une foule de groupements sans cohésion et souvent en lutte les uns contre les autres.

Le seul lien qu’il y eût entre eux, la religion, ne fut pas assez fort pour les unir contre l’étranger. Les Français trouvèrent parmi eux des partisans et des alliés. Les ambitions des chefs, les rivalités d’influence, les querelles de famille ou de çof, déterminèrent en maintes occasions l’attitude des populations. Bugeaud et ses lieutenants ne manquèrent pas d’en tirer parti.

Le succès justifia la politique adoptée par le gouvernement et le système de guerre inauguré par Bugeaud. Négligeant les objectifs secondaires, celui-ci porta tout son effort contre Abd el-Kader et l’attaqua au cœur même de sa puissance dans la province d’Oran. Au cours des campagnes de 1841 et 1842, il lui enleva ses places forts, Tagdempt, Boghar, Taza, Saïda, Sebdou, prit possession de Mascara, de Tlemcen, et, par l’occupation de la vallée du Chélif, assura la liaison entre la province d’Alger et celle d’Oran ; des colonnes fouillèrent les massifs de l’Ouarsnis et du Dahra.

La perte de Tlemcen avait été particulièrement sensible à l’émir dont elle coupait les communications avec le Maroc. Aussi essaya-t-il de réagir en s’appuyant sur les populations berbères des Traras. Vaincu à plusieurs reprises, il dut quitter cette contrée, se replier sur la région de Mascara où quelques tribus lui restaient fidèles, puis, pourchassé par Lamoricière, il fut bientôt réduit à errer sur les Hauts-Plateaux, avec sa «smala». Ville ambulante, où campaient des tribus entières, elle abritait la famille de l’émir, celle de ses principaux officiers, son trésor, ses approvisionnements et renfermait environ 30 000 personnes sous la garde de 5 000 réguliers.

la prise de la smala d'Abd el-Kader, 16 mai 1843, tableau d'Horace Vernet

Le duc d’Aumale la surprit, le 16 mai 1843, près de la source de Taguine, à cinq journées au sud de Boghar. Bien qu’il n’eût avec lui que 500 cavaliers sous les ordres de Yusuf et de Morris, le prince n’hésita pas à charger. Les Arabes n’eurent pas le temps de se reconnaître et se dispersèrent ; 300 furent tués, 3000 faits prisonniers ; les vainqueurs recueillirent un butin immense.

Absent au moment de l’attaque, Abd el-Kader échappa au désastre, mais son prestige avait reçu un coup dont il ne put se relever. Pendant sept mois encore, il tint la campagne sans réussir à pénétrer dans le Tell, puis, à bout de ressources, il se réfugia en territoire marocain. Les tribus de l’ouest se soumirent en masse. Bugeaud, nommé maréchal, le 31 juillet 1843, déclarait dans un banquet que la «guerre sérieuse» était finie.

Abd el-Kader ne jugeait pas cependant la partie définitivement perdue. Son rôle de champion de la guerre sainte lui valait l’appui des confréries religieuses qui provoquèrent dans tout l’empire chérifien une agitation à laquelle le makhzen, mécontent d’ailleurs de voir les Français installés dans la région de Tlemcen, n’osa pas ou ne voulut pas s’opposer. Un corps de réguliers fut envoyé à Oujda ; le 30 mai 1844 des cavaliers marocains attaquèrent une reconnaissance française.

À cette nouvelle, Bugeaud quittait la Kabylie où il venait d’occuper Dellys, se transporta à la frontière marocaine. Le gouvernement français, pour ne pas indisposer l’Angleterre qui veillait avec un soin jaloux sur l’intégrité de l’empire chérifien, s’efforça d’éviter une rupture. Tandis que le consul général de France à Tanger engageait des négociations avec le makhzen, Bugeaud entamait avec le caïd d’Oujda des pourparlers qui n’aboutirent pas.

L’obstination du makhzen, qui croyait pouvoir compter sur l’appui de l’Angleterre, rendit inutile la modération du gouvernement français. Il fallait en finir. L’escadre du prince de Joinville bombarda Tanger le 6 août. Informé de l’ouverture des hostilités, Bugeaud prit, à son tour, l’offensive. Le 14 août, il attaqua sur l’oued Isly, à l’ouest d’Oujda, l’armée marocaine forte d’environ 40 000 hommes, que commandait Moulay Mohammed, un des fils du sultan. Formés en losange, les 11 000 hommes du maréchal enfoncèrent l’ennemi qui se débanda et battit en retraite sur Taza. Pendant ce temps, le prince de Joinville se présentait devant Mogador, bombardait la ville et en détruisait les fortifications.

bataille d'Isly, 14 août 1844, tableau d'Horace Vernet

Ces échecs déterminèrent le makhzen à demander la paix qui fut signée à Tanger, le 10 septembre 1844. Louis-Philippe et ses ministres avaient hâte de sortir du «guêpier» marocain. Aussi se montrèrent-ils peu exigeants : ils ne réclamèrent ni cession territoriale ni indemnité de guerre. Quant au sultan, il s’interdisait de prêter assistance aux sujets rebelles de la France ; il s’engageait à mettre Abd el-Kader hors la loi, à le poursuivre et, s’il tombait en son pouvoir à l’interner dans une ville de l’ouest.

Le traité stipulait, en outre, la délimitation de la frontière algéro-marocaine. Cette clause reçut son exécution par la convention de Lalla-Maghnia du 18 mars 1845. La zone limitrophe de l’Algérie et du Maroc fut divisée en trois sections : 1° de la mer au Teniet-es-Sassi, où la frontière fut indiquée par des repères ; 2° du Teniet-es-Sassi à l’Atlas saharien, où l’on ne traça pas de limites, mais où l’on procéda à une répartition des tribus et des «ksour» entre les deux États ; 3° la zone saharienne, considérée comme n’appartenant à personne.

Cette convention, devait, pensait-on, empêcher tout conflit à l’avenir ; elle n’atteignit pas ce but. Certains groupements furent mal à propos partagés entre la France et le Maroc, auquel on laissait, d’autre part, quelques-uns des «ksour» les plus importants, notamment ceux de Figuig, où les dissidents furent assurés de trouver refuge et appui. Le «droit de suite» accordé aux Français sur le territoire chérifien ne suffisait pas à compenser cet inconvénient.

La tranquillité la plus complète avait régné en Algérie pendant la guerre franco-marocaine. Cette accalmie ne fut que passagère. Dès le début de 1845, une agitation inquiétante se manifesta dans la province d’Oran. Des troubles beaucoup plus graves se produisirent dans le Dahra. Un aventurier d’origine marocaine et se disant «chérif», Bou Maza («l’homme à la chèvre») souleva les tribus, massacra les caïds et les cheikhs au service de la France. Le poste d’Orléansville fut menacé ; l’insurrection gagna la vallée du Chélif et se propagea dans l’Ouarsenis.

Bou Maza, portrait d'après nature,

E. Geoffroy, L'Illustration, 15 mai 1847

La répression fut rapide et rude. Bou Maza disparut quelque temps (mai 1845). L’agitation cependant persistait ; de faux Bou Maza surgissaient de toutes parts. Bou Maza lui-même ne tarda pas à reparaître aux environs de Mostaganem. Abd el-Kader, enfin, jugeant le moment favorable pour tenter la fortune, franchissait la frontière et anéantissait, près du marabout de Sidi-Brahim, une colonne conduite par le lieutenant-colonel Montagnac. Près d’Aïn-Temouchent un détachement français capitulait sans combattre.

Ces deux affaires eurent un immense retentissement ; les tribus encore hésitantes prirent les armes à la frontière marocaine au Hodna. Bugeaud, qui se trouvait alors en France, s’empressa de regagner Alger. Arrivé le 15 octobre, dès le 18, il entrait en campagne. Jamais peut-être il ne montra plus d’énergie et ne déploya plus d’activité que dans ces circonstances critiques. S’il ne peut atteindre l’émir et l’écraser d’un seul coup, du moins le traque-t-il sans relâche et frappe-t-il durement les tribus qui lui fournissent des vivres et des hommes.

Dix-huit colonnes battirent le pays de la Tafna au Hodna, du Sahara au Djurdjura, afin de fermer l’accès du Tell à Abd el-Kader. Celui-ci réussit pourtant à échapper aux poursuites. Menacé d’encerclement par les colonnes parties de Tiaret, de Boghar et de la vallée du Chélif, il réussit à rejoindre en Kabylie son «khalifa» Ben Salem avec le concours duquel il se proposait d’envahir la Mitidja. La résistance du général Gentil au col des Beni-Aïcha (6 février 1846) fit échouer ce plan. Mal accueilli chez les Kabyles qui refusèrent de le soutenir, Abd el-Kader dut rétrograder et regagner le Titteri, puis le sud. Serré de près par les colonnes françaises, abandonné par les tribus chez lesquelles il avait successivement cherché refuge et n’ayant plus avec lui que quelques cavaliers, il se vit contraint de rentrer au Maroc. Bou Maza, qui l’y avait suivi, revint en Algérie l’année suivante et essaya de soulever encore une fois le Dahra. Découragé par l’insuccès de cette tentative, il se rendit aux Français.

Bien que l’insurrection eût été partout vaincue, la présence d’Abd el-Kader au voisinage de la frontière pouvait encore causer quelque inquiétude. Pour en finir avec cet irréductible adversaire, Bugeaud songeait à le poursuivre jusque dans l’intérieur du Maroc. Le gouvernement lui refusa l’autorisation nécessaire. Il se proposait aussi de réduire les Kabyles demeurés indépendants, mais là encore il se heurta à l’opposition du ministère qui lui permit seulement de faire une démonstration dans la vallée de l’oued Sahel. Au retour de cette expédition, il déclara qu’il considérait sa mission comme terminée et, le 5 juin 1847, quitta l’Afrique pour ne plus y revenir.

Son successeur, le duc d’Aumale, eut la satisfaction de recevoir la soumission d’Abd el-Kader. Pressé par le gouvernement français de se conformer aux clauses du traité de Tanger, le sultan du Maroc, après beaucoup d’hésitations, s’était enfin décidé à agir. Victorieux dans une première rencontre de la «mahalla» envoyée contre lui, l’émir n’en fut pas moins refoulé vers la frontière française que surveillaient les troupes de Lamoricière. Ne pouvant s’échapper vers le sud, car tous les passages étaient gardés, il se rendit, le 23 décembre 1847, sous la condition d’être transporté en Orient.

reddition d'Abd el-Kader, 23 décembre 1847, par Régis Augustin

reddition d'Abd el-Kader, scène du film L'Algérie des chimères, 2000

La soumission d’Abd el-Kader débarrassait la France de son plus redoutable adversaire. La France restait l’héritière incontestée de la puissance turque. Aussi bien, au cours de la lutte contre l’émir, les troupes françaises avaient-elles parcouru les plateaux du Titteri et de l’Oranie ; elles avaient poussé des pointes jusqu’au revers septentrional de l’Atlas saharien, obligeant les nomades des steppes et les sédentaires des « ksour» à reconnaître l’autorité de la France. Il en était de même dans la province de Constantine où les Français, maîtres de Biskra depuis 1844, atteignaient la lisière du désert.

Les «Possessions françaises» exiguës et éparses sur le littoral avaient été remplacées par un immense domaine s’étendant sans solution de continuité de la frontière tunisienne aux confins marocains et de la Méditerranée au Sahara. Le nom d’«Algérie» employé dès 1838, adopté officiellement en 1839 symbolise cette transformation.

L’achèvement de la conquête

Une région, pourtant, restait encore indépendante, la Kabylie, c’est-à-dire l’ensemble des massifs montagneux compris entre la Mitidja à l’ouest, Collo à l’est, la Méditerranée au nord, les hautes plaines de la Medjana et de Sétif au sud. Entourée de tous côtés par les territoires français, elle devait fatalement succomber, mais la conquête, contrariée par les hésitations du gouvernement et par les événements extérieurs exigea huit ans (1849-1857). La Petite Kabylie ou Kabylie des Babor fut soumise en 1851 et 1852 à la suite d’expéditions dirigées par Saint-Arnaud et Randon. La conquête de la Grande Kabylie ou Kabylie du Djurdjua fut l’œuvre de Randon, gouverneur général de 1851 à 1858. Il l’avait préparée avec le plus grand soin et avait entrepris tout d’abord la construction de routes stratégiques assurant aux troupes l’accès facile et permanent des massifs montagneux. La réduction des effectifs pendant la guerre de Crimée retarda toutefois l’exécution de ses projets.

le général Randon en Kabylie, 1857

En 1854, pourtant, la répression d’un soulèvement des Kabyles du Sebaou lui fournit l’occasion de pénétrer jusque chez les Beni Yahia, au cœur même du massif kabyle et d’imposer une contribution de guerre aux tribus de la région. Mais, dès que les troupes se furent éloignées, l’agitation recommença ; les postes français de Tizi-Ouzou et de Dra-el-Mizan furent attaqués par les indigènes descendus des montagnes. Promu maréchal, Randon obtint enfin l’autorisation d’entreprendre la campagne décisive qu’il réclamait depuis si longtemps.

Trois divisions devaient opérer dans le massif même, tandis qu’un corps d’observation surveillerait le revers méridional du Djurdjura. Parties de Tizi-Ouzou, le 24 mai 1857, les divisions Renault, Yusuf et Mac-Mahon escaladèrent les crêtes défendues par les Beni-Raten et, le 25, s’établirent sur le plateau de Soukh-el-Arba. Les Beni-Raten demandèrent à traiter. Randon fit aussitôt commencer sur ce point, d’où l’on commande une centaine de villages, la construction d’une forteresse, qui serait «comme une épine plantée au cœur de la Kabylie» et à laquelle il donna le nom de «Fort Napoléon» (aujourd’hui Fort-National). Une route de vingt-cinq kilomètres achevée en dix-huit jours relia ce poste à Tizi-Ouzou.

assaut d'Icheriden, 24 juin 1857

Quelques tribus s’obstinaient à continuer la lutte. Le combat d’Icheriden, un des plus acharnés des campagnes d’Algérie, brisa la résistance des Beni-Menguellet, les combats d’Aït-Hassen et de Taourirt Mimoun, celle des Benni Yenni. Le 11 juillet, la capture dans le Djurdjura de la maraboute Lalla Fathma mit fin à la campagne. Pour ménager les sentiments des habitants, Randon leur laissa leurs institutions municipales et leurs coutumes.

Ainsi s’achevait, après vingt-sept ans de guerres presqu’ininterrompues la conquête de l’Algérie. L’effervescence produite par cette longue période de troubles ne pouvait s’apaiser immédiatement : elle se manifesta par des soulèvements dont le plus sérieux fut l’insurrection de 1871.

Cette insurrection eut pour cause les modifications apportées par le gouvernement de la Défense nationale à l’organisation de l’Algérie, au moment même où les défaites de la guerre franco-allemande affaiblissaient le prestige et l’autorité de la France. La substitution du régime civil au régime militaire mécontentait les grands chefs ; la naturalisation en masse des Israélites froissait les sentiments intimes de la masse musulmane ; la suppression des bureaux arabes rendait illusoire la surveillance des indigènes. Impuissante à maintenir l’ordre, car l’Algérie était à peu près dépourvue de troupes, l’administration ne put empêcher l’agitation de se développer et de se transformer, au début de 1871, en révolte ouverte. Celle-ci eut pour chef le bach-agha de la Medjana, Mokrani.

Représentant d’une des plus illustres familles indigènes et, jusqu’alors, fidèle serviteur de la France, il espérait sans doute que son attitude obligerait le gouvernement à restituer aux grands chefs tout ou partie des attributions dont ils avaient été dépouillés. Le 14 mars, il adressa une déclaration de guerre au général commandant la subdivision de Sétif et attaqua, sans succès d’ailleurs, le poste de Bordj bou Arreridj. Il ne fut pas suivi par l’aristocratie indigène dont il escomptait le concours et, pour ne pas rester isolé, il fit alliance avec la confrérie des Rahmanyia qui comptait de nombreux adhérents dans les deux Kabylies et dont le chef, Cheikh Haddad, proclama la guerre sainte.

la Kabylie, carte du commandant Niox, 1884 (voir)

Les Kabyles répondirent d’autant plus volontiers à cet appel qu’ils craignaient d’être dépossédés d’une partie de leurs terres au profit des Alsaciens-Lorrains. La guerre féodale se doubla d’une guerre démocratique et religieuse. De Dellys à Collo 150 000 hommes prirent les armes, saccagèrent les fermes isolées, les villages sans défense comme Bordj Menaïel et Palestro, bloquèrent les villes et les postes fortifiés, Dellys, Bougie, Tizi-Ouzou, Fort National, Dra el Mizan. Des bandes d’insurgés pénétrèrent dans la Mitidja jusqu’au village de l’Alma, où elles furent arrêtées par les mobiles et les francs-tireurs du colonel Fourchault (22 avril 1871).

La Mitidja était sauvée, mais la situation restait grave. Mokrani tenait la campagne dans la région d’Aumale ; les rebelles étaient maîtres de la Grande Kabylie ; les tribus du Hodna, puis les Beni Menaçer, entre Cherchel et Miliana se soulevaient à leur tour. La nomination comme gouverneur d’un homme énergique, l’amiral de Gueydon et l’envoi de troupes de France permirent de prendre l’offensive et de pousser activement les opérations contre les insurgés.

Bou Mezrag el Mokrani

Mokrani fut tué dans une rencontre avec les Français, le 5 mai ; son frère Bou Mezrag, qui avait pris le commandement à sa place, se vit abandonné par le plus grand nombre de ses partisans. Dans le même temps des colonnes françaises débloquaient les places de la Grande Kabylie et écrasaient les insurgés à Icheriden. La Kabylie des Babor était pacifiée, la tranquillité rétablie dans la région de Cherchel. Le 13 juillet, Cheikh Haddad et ses fils faisaient leur soumission.

Les hostilités se prolongèrent néanmoins pendant quelques mois encore. Battus au Bou Thaleb (12 octobre), les Ouled Mokrane avaient gagné le Sahara et s’étaient joints à un aventurier, Bou Choucha qui s’était emparé de Touggourt. La reprise de cette oasis, le 5 janvier 1872, et la capture de Bou Mezrag, quelques jours plus tard, marquèrent la fin de l’insurrection.

La répression fut sévère. La Kabylie perdit l’autonomie qu’elle avait conservée après la conquête ; les Kabyles payèrent une contribution de guerre de 36 millions de francs ; 500 000 hectares de terres furent séquestrés et réservés aux besoins de la colonisation. Quelques centaines d’insurgés furent traduits en cours d’assises sous l’inculpation de crimes de droit commun. Cheikh Haddad fut condamné à cinq ans de prison, Bou Mezrag à la peine de mort, commuée en celle de déportation.

Inquiétante au début, l’insurrection de 1871 ne mit cependant pas en péril la domination française. La plus grande partie de la province d’Alger et de la province d’Oran tout entière ne furent pas troublés. L’issue de la révolte était de nature à convaincre non seulement les Kabyles, mais aussi tous les autres indigènes, de leur impuissance vis-à-vis de la France. Les populations du sud mirent plus longtemps à s’en rendre compte.

La conquête de l’Algérie a été complétée, en effet, par celle du Sahara dont la possession garantit la tranquillité des Plateaux et du Tell. C’est, d’ailleurs, afin de réprimer les désordres provoqués par des agitateurs que les Français pénétrèrent au Sahara.

prise de la Zaatcha, 26 novembre 1849

En 1849, il leur fallut réprimer l’insurrection fomentée dans l’Aurès et les Ziban par Bou Zian, et, pour y mettre fin, s’emparer de l’oasis de Zaatcha après un siège qui coûta aux Français 1 500 morts ou blessés. Ils durent ensuite, afin d’arrêter les progrès du chérif Mohammed ben Abdallah, qui avait réussi à grouper autour de lui une partie des populations sahariennes et dont les partisans s’étaient emparés de Laghouat, entreprendre une expédition contre cette oasis que Pélissier et Yusuf enlevèrent, le 4 décembre 1852, après un assaut presque aussi meurtrier que celui de Zaatcha. Occupée par une garnison permanente, Laghouat allait devenir la base d’opérations des Français dans le désert.

Le chérif, en effet, n’avait pas tardé à recommencer ses razzias. Pour le combattre, Randon, après avoir imposé le protectorat français aux villes du M’Zab où le rebelle avait trouvé refuge, accepta les offres de service de Si Hamza Bou Becker, chef de la confrérie des Oulad Sidi Cheîkh dont l’influence était considérable parmi les tribus sahariennes.

Appuyés de loin par les colonnes françaises, les goums de Si Hamza pourchassèrent le chérif, le battirent à Ngouça en entrèrent à Ouargla (novembre 1853). Ces heureux résultats furent consolidés l’année suivante par l’occupation de Touggourt, de l’oued R’ir et du Soûf. L’intervention française mit fin aux désordres qui ensanglantaient le pays, le forage de puits artésiens commencé dès 1856 rendit la vie aux oasis en voie de disparition et permit la création de nouvelles palmeraies.

La pacification du Sahara dépendant toutefois de la bonne entente entre les Français et les Oulad Sidi Cheikh. Si Hamza avait en effet reçu, avec le titre de khalifa, le commandement de tout le Sahara septentrional, de Géryville à Ouargla. Sa fidélité à la France ne se démentit pas non plus que celle de son fils Abou-Bekr. Mais le successeur de celui-ci, Si Sliman, mécontent de l’attitude de l’autorité militaire à son égard, se souleva contre la France au mois de mars 1864. Ce fut le début d’une crise qui se prolongea pendant près de vingt ans.

Ouled Sidi Cheikh

Les insurgés remportèrent tout d’abord un succès retentissant. Surpris de nuit, dans son camp, le colonel Beauprêtre fut massacré avec tous ses hommes (8 avril). Si Sliman, ayant été tué dans cette affaire, Si Mohamed, son frère, prit le commandement des rebelles et appela toutes les tribus à la guerre sainte, tandis que, dans le Tell, le marabout Si Lazreg soulevait les Flitta, entre le Chélif et Tiaret. Le général de Martimprey conjura le péril. Dès la fin de juin les Flitta firent leur soumission ; les tribus du Titteri et du Djebel Amour ne tardèrent pas à les imiter.

Rapidement réprimée dans le nord, l’insurrection continua dans le sud. Les rebelles étaient en effet soutenus par la fraction marocaine des Oulad Sidi Cheîkh, les Gharaba et par les tribus de la région comprise entre Figuig et le Tafilalet. Les démonstrations militaires entreprises contre eux demeuraient sans effet, par suite de l’interdiction signifiée aux officiers français d’occuper Figuig.

En 1870, pourtant le général de Wimpfen fut autorisé à châtier les tribus de la confédération des Zegdou (Oulad Djerir, Beni Guil, Doui Menia), qui avaient jusqu’alors échappé à toute répression. À la tête de 3 000 hommes, il s’avança jusqu’à l’oued Guir, défit, le 18 avril, une «harka» de 8 000 indigènes aux Bahariat et, le 25 avril, enleva aux Beni Guil le «ksar» d’Aïn Chaïr. Les tribus marocaines promirent de s’abstenir de toute attaque contre les populations algériennes.

L’effervescence n’en persista pas moins, entretenue par un des chefs des Oulad Sidi Cheîkh, Si Sliman ben Kakkour, réfugié au Maroc. À son instigation, des dissidents algériens accompagnés de sujets marocains venaient razzier les sédentaires des «ksour» et les nomades. Un marabout apparenté lui-même aux Oulad Sidi Cheîkh, Bou Amama, exploita le malaise général. Établi depuis 1875 à Moghrar Foukani, dans l’Atlas saharien, il prit un grand ascendant sur les populations de cette région et les poussa à la révolte.

L’assassinat, au mois d’avril 1881, d’un officier chargé d’arrêter un de ses partisans, donna le signal d’une prise d’armes de tous les clients des Oulad Sidi Cheîkh. Bou Amama bouscula, le 19 mai, à Chellala les troupes du colonel Innocenti, poussa une pointe audacieuse vers le nord, massacra les ouvriers espagnols sur les chantiers d’alfa de Khafalla, près du Kreider et regagna le sud sans avoir été inquiété. Si Sliman accourut du Maroc pour se joindre à lui. L’envoi de renforts rétablit la situation. Dès la fin de 1881, Si Sliman dut regagner le Maroc.

La pacification ne fut toutefois complète et définitive qu’après le retour, en 1883, des Oulad Sidi Cheîkh dissidents. Au cours des années suivantes le prolongement du chemin de fer jusqu’à Aïn Sefra, la construction d’un poste fortifié à Djenien bou Resg, sur le revers sud de l’Atlas saharien, enfin l’annexion du Mzab assurèrent la tranquillité du Sud-Oranais.

La sécurité n’était pas complètement garantie tant que les oasis du Touat, du Gourara et du Tidikelt offraient un asile inviolable aux mécontents, aux rebelles et aux pillards. Le gouvernement se refusa longtemps à les occuper. Bien que la convention anglo-française du 5 août 1890 eut placé ces oasis dans la zone d’influence française, il hésitait à prendre une initiative susceptible de soulever les protestations du makhzen, qui considérait les oasis comme partie intégrante de l’empire chérifien et de provoquer ainsi des complications diplomatiques.

mission Flamand attaquée

L’attaque, par les gens d’In-Salah, d’une mission scientifique dirigée par M. Flamand brusqua le dénouement. Le capitaine Pein, commandant l’escorte militaire de la mission, s’empara d’In-Salah le 5 janvier 1900. L’occupation de tout le groupe des oasis fut alors décidée. La prise de possession du Touat et du Tidikelt s’opéra sans difficulté mais les gens du Gourara soutenus par les Beraber opposèrent une résistance qui ne fut définitivement brisée qu’après des combats meurtriers à Timimoun et à Charouin, au début de 1901.

koubba, Sahara

La possession des oasis a donné aux Français le contrôle du désert que n’avaient possédé ni les Romains ni les Turcs et mis ainsi l’Algérie à l’abri de toute fâcheuse surprise. Elle marque le terme ultime de la conquête.

Mais, d’autre part, elle a rendu urgent l’établissement de rapports bien définis entre la France et l’empire chérifien, problème que la France a résolu comme elle avait résolu quelques années auparavant la question tunisienne. Les destinées de ces deux États se trouvaient, en effet, liées à celle de l’Algérie. Maîtresse de ce pays, la France ne pouvait se désintéresser des contrées limitrophes habitées par des populations de même race, de même langue, de même religion que ses propres sujets. Elle dut donc, et dès le début, surveiller de près ses voisins de l’est et de l’ouest, afin de se prémunir soit contre leur hostilité qui risquait de susciter le désordre en Algérie, soit contre la faiblesse et l’incapacité de leurs gouvernants qui auraient pu fournir prétexte à des interventions étrangères qu’elle ne pouvait tolérer. Commandée par la nécessité impérieuse de sauvegarder les intérêts français, sa politique a tendu beaucoup moins à conquérir et à absorber les États voisins qu’à les sauver de la ruine en les régénérant.

p. 237-256

II – L’administration de l’Algérie

Les tendances et les institutions

L’organisation de l’Algérie n’a pas été élaborée d’un seul coup, d’après des principes a priori, mais par des tâtonnements et des retouches successives. Dès le début se sont manifestées deux tendances dont chacune tour à tour a prévalu sans jamais l’emporter complètement, l’une favorable, l’autre hostile à l’assimilation, les assimilateurs voulant transporter en Algérie les institutions et la législation de la métropole, les autres préconisant une organisation mieux adaptée aux conditions spéciales du pays. Sous la monarchie de Juillet, les deux conceptions s’opposent dès que, la conservation d’Alger ayant été décidée, les territoires occupés cessent d’être soumis à la seule autorité des chefs de l’armée.

L’ordonnance du 22 juillet 1834 institue le gouvernement général resté depuis le rouage principal de l’administration. En principe, ce gouvernement devait avoir un caractère «civil» ; les nécessités de la conquête le firent rattacher au ministère de la Guerre et confier à des généraux qui cumulaient le commandement de l’armée et la direction des services publics. Privés des garanties dont ils jouissaient dans la métropole, ls Français, de jour en jour plus nombreux, protestèrent avec véhémence contre le régime d’exception auquel ils étaient soumis.

le Dar Hassan Pacha, palais d'hiver du gouverneur général à Alger

La Deuxième République leur donna satisfaction. La Constitution de 1848 déclara l’Algérie partie intégrante du territoire français et lui accorda une représentation dans les Assemblées françaises. Elle fut divisée en départements avec préfets, sous-préfets, maires, conseils généraux et municipaux électifs. La justice, l’instruction publique et les cultes furent rattachés aux ministères français correspondants. L’Algérie continua toutefois de relever du ministère de la Guerre et resta partagée en territoires civils et en territoires militaires, dont les premiers bénéficiaient seuls de l’assimilation.

L’expérience ne fut pas prolongée assez longtemps pour donner des résultats concluants. Après le coup d’État de 1852, l’Algérie perdit les libertés qui lui avaient été concédées et fut placée sous un régime spécial, en attendant une constitution que Napoléon III avait promise et qui ne fut jamais rédigée. L’autorité militaire recouvra la prédominance qu’elle avait momentanément perdue. En 1858, pourtant, la création d’un ministère de l’Algérie et la suppression du gouvernement général apparurent comme une concession aux idées libérales. Le nouvel organisme fonctionna de façon si défectueuse, qu’on revint, deux ans plus tard, au système antérieur.

Le gouvernement général fut rétabli en 1860 et réorganisé en 1864 de manière à assurer l’entière subordination du pouvoir civil au pouvoir militaire. La situation de la colonie troublée par l’insurrection du sud-oranais justifiait peut-être ce remaniement, mais appliqué sans mangement, il souleva les protestations les plus vives. Les désastres qui s’abattirent alors sur l’Algérie, notamment la famine de 1867, contribuèrent encore à exciter l’opinion et à jeter le discrédit sur l’administration qu’on en rendait responsable. L’enquête agricole de 1868 révéla l’hostilité quasi unanime des colons au régime militaire et leur ferme volonté d’en obtenir la suppression. Le Corps législatif sanctionna leurs revendications par l’adoption (avril 1870) d’un ordre du jour portant que «l’avènement du régime civil lui paraissait concilier les intérêts des européens et ceux des indigènes». Une commission spéciale élaborait depuis plusieurs mois déjà une constitution dotant l’Algérie d’institutions libérales et d’une large autonomie. L’empire fut renversé avant d’avoir pu réaliser ces réformes.

La disparition du régime impérial assura le triomphe des tendances assimilatrices. Le gouvernement de la Défense nationale promulgua une série de décrets tendant à ramener l’Algérie dans le droit commun (représentation de l’Algérie à l’Assemblée nationale, élection des membres des assemblées locales, etc.) La colonie cesse de relever du ministère de la Guerre pour dépendre du ministère de l’Intérieur. Le gouvernement général devint «civil», et, depuis 1878, fut confié à des parlementaires ou à des fonctionnaires de carrière.

Par réaction contre l’omnipotence des gouverneurs généraux de l’époque précédente, les pouvoirs de leurs successeurs furent considérablement réduits. Les décrets de 1881 eurent pour résultat de soustraire à leur autorité la plupart des services qui furent «rattachés» aux ministères correspondants de la métropole.

Les inconvénients de ce régime ne tardèrent pas à se faire sentir. Les affaires algériennes se trouvèrent livrées au jeu des influences parlementaires, à l’incompétence et à la rivalité des bureaux parisiens. L’avenir de la colonie parut compromis. Aussi une campagne très vive pour la modification du statut algérien fut-elle menée dans la presse et dans les Chambres. Burdeau, Jules Ferry firent le procès de l’assimilation dans des rapports retentissants.

palais d'été du gouverneur général à Alger (Mustapha)

La tendance contraire prévalut de nouveau : des réformes accomplies de 1896 à 1900 modifièrent profondément l’administration algérienne (réorganisation du gouvernement général et extension des pouvoirs du gouverneur ; création des Délégations financières ; concession à la colonie de l’autonomie financière). Ces réformes devaient permettre à l’Algérie de gérer ses propres affaires sans pourtant échapper au contrôle de la métropole.

L’organisation actuelle porte les traces du conflit de tendances que nous venons d’indiquer : elle juxtapose, en effet, à des institutions métropolitaines telles que le département et la commune des organismes spécifiquement algériens, le gouvernement général et les assemblées algériennes.

Départements et communes sont constitués sur le modèle français. Certains rouages toutefois ont disparu, tels les conseils d’arrondissement. L’unité administrative, le département est, d’autre part, beaucoup plus vaste que dans la métropole : le département de Constantine couvre par exemple une superficie équivalente à celle de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence réunis. Comme les beyliks turcs qu’ils ont remplacés, les départements algériens correspondent à des régions assez nettement caractérisées et gardent leur individualité.

Quant à l’organisation communale, elle n’existe dans son intégralité que là où les Européens forment des groupes compacts, c’est-à-dire dans les régions colonisées. Les communes de cette catégorie sont appelées «communes de plein exercice». Dans les contrées où les Européens sont disséminés par petits groupes au milieu des populations indigènes existe un autre type de commune, la «commune mixte» où les fonctions de maire sont remplies par un fonctionnaire, «l’administrateur », assisté d’une commission municipale formée de Français élus et d’«adjoints indigènes» communément appelés «caïds». La diversité de l’organisation municipale tient, en somme, compte de l’inégale répartition de l’élément français : des considérations d’ordre pratique l’ont emporté sur le désir d’uniformiser à tout prix.

Le gouvernement général est le rouage central de l’administration. Chargé du commandement et de la haute administration des possessions françaises, le gouverneur général fut, de 1834 à 1870, une sorte de vice-roi. De 1870 à 1896, ses pouvoirs furent fortement réduits. Les réformes opérées de 1896 à 1901, lui rendirent ses anciennes prérogatives et lui en attribuèrent de nouvelles.

palais d'été du gouverneur général à Alger (Mustapha)

Il représente le gouvernement de la République dans toute l’étendue du territoire algérien. Le gouvernement et la haute administration de l’Algérie sont centralisés à Alger sous sa direction ; il lui appartient de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité extérieure et intérieure de la colonie ; il dispose à cet effet des forces de terre et de mer dont les commandants sont chargés d’exécuter les dispositions adoptées. Tous les services, à l’exception de l’instruction publique et de la justice non musulmane, sont placés sous ses ordres. Il est le chef de l’administration des indigènes sur lesquels son action s’exerce par l’intermédiaire des «administrateurs de commune mixte» dans l’Algérie proprement dite, par l’intermédiaire des officiers du service des «Affaires indigènes», dans les territoires du Sud qui ont reçu, en 1902, une organisation spéciale.

Défenseur des intérêts européens, il est au même titre celui des intérêts indigènes. Représentant de la France en Algérie, il est en France, auprès du gouvernement, le représentant de l’Algérie tout entière.

Si considérable que soit son autorité, elle n’est cependant pas illimitée. Responsable devant le gouvernement, il n’échappe pas au contrôle des Chambres, auxquelles la discussion du budget ou les interpellations à propos de faits particuliers fournissent l’occasion de faire connaître leur sentiment sur les affaires algériennes. Il doit en outre prendre en considération l’opinion des Algériens eux-mêmes, telle qu’elle s’exprime par l’organe de leurs représentants dans les assemblées de la colonie : les «Délégations financières» et le «Conseil supérieur».

Instituées en 1898, les «Délégations financières» sont composées de membres élus. Cette élection a pour base, non la représentation des individus, comme en France, mais celle des intérêts des divers groupes ethniques. Les électeurs sont répartis en quatre collèges : colons, non colons, Arabes, Kabyles, les élus en quatre délégations délibèrent séparément et se réunissent seulement pour examiner en commun les décisions adoptées. Assez limité à l’origine, leur rôle est devenu beaucoup plus important depuis la création du budget spécial (1900) et la concession de l’autonomie financière à l’Algérie. Elles examinent et discutent le budget préparé par le gouverneur et peuvent émettre des vœux sur toutes les questions financières et économiques. Le budget voté par les délégations est soumis au Conseil supérieur, formé de chefs de service, de délégués financiers, de conseillers généraux, qui peut rétablir des crédits supprimés mais non en inscrire de nouveaux. Il est ensuite transmis au Parlement français qui conserve un droit de regard et autorise la perception des recettes par la loi de finances.

L’organisation actuelle tient compte, dans une large mesure des conditions d’existence et de développement spéciales à l’Algérie ; néanmoins le régime en vigueur est encore bien différent de celui des «Dominions» britanniques. L’Algérie ne jouit pas en effet de l’autonomie politique ; le gouvernement n’est pas exercé par un ministre responsable ; les assemblées ne légifèrent pas, le budget algérien doit être approuvé par le Parlement. La souveraineté de la métropole demeure pleine et entière.

La politique indigène

Dans l’organisation administrative donnée à l’Algérie, il a fallu tenir compte de la coexistence de deux populations différentes d’origine et de civilisation : la population indigène soumise à la suite de la conquête, la population européenne à laquelle la conquête a permis de s’installer en Afrique.

La France ne pouvait ni ne voulait exterminer les indigènes ; elle devait s’accommoder de leur présence et même les employer à la réalisation de l’œuvre qu’elle avait entreprise. La politique suivie à leur égard a eu tout d’abord pour objectif de maintenir dans l’obéissance les vaincus, de prévenir par une surveillance attentive de nouveaux soulèvements et aussi de pourvoir aux besoins rudimentaires de populations à demi-barbares.

Inauguré par Valée dans la province de Constantine, le système fut généralisé et mis au point par Bugeaud. Il reposait sur la division du pays en territoires civils et en territoires militaires, les premiers comprenant les régions définitivement pacifiées où les indigènes vivaient mêlés aux Européens, les seconds, les contrées les plus récemment soumises et d’où l’élément européen était provisoirement écarté. Les populations étaient administrées dans celles-ci par des chefs musulmans (khalifas, bach-aghas, caïds) responsables du maintien de l’ordre, de la perception de l’impôt et placés, quel que fût leur rang dans la hiérarchie, sous les ordres et sous le contrôle de l’autorité militaire.

«Changer les habitudes sans toucher aux institutions fondamentales… faire succéder sans secousse notre autorité à l’autorité déchue…, moraliser les nouveaux chefs par l’exemple de notre probité politique et administrative, conquérir peu à peu l’affection des administrés, en leur faisant entrevoir dans les commandants français… un recours contre l’arbitraire et l’injustice», tels étaient, selon Bugeaud lui-même, les principes de cette organisation dont les «bureaux arabes», simples organes d’information à l’origine, ne tardèrent pas à devenir le rouage essentiel. Loin d’être oppressif pour les populations, ce système, bien adapté à leur état social et à leurs traditions, leur garantissait une sécurité qu’elles n’avaient jamais connue.

Les services qu’il a rendus sont indiscutables : les officiers des «Bureaux arabes» ont créé les méthodes administratives dont leurs successeurs se sont inspirés en tenant compte des changements survenus depuis la fin de la conquête. Mais, transitoire, dans l’esprit de ceux qui l’avaient institué, il s’est prolongé plus longtemps peut-être qu’il n’était nécessaire ; l’utopique conception du «royaume arabe» chère à Napoléon III eut pour conséquence le renforcement de la barrière qui isolait les indigènes des Européens.

D’autre part, et c’est sans doute le grief le plus sérieux qu’on puisse lui adresser, la tendance des officiers des bureaux arabes à écarter les Européens des territoires soumis à leur autorité a entravé, sous le Second Empire, les progrès de la colonisation et du peuplement.

Oran, indigènes, 1936

Pratiquée tant qu’a duré le régime militaire, la politique de «domination» disparut avec lui et fit place, après 1870, à une politique d’assimilation. On s’imagina que la substitution des institutions et des lois françaises aux institutions arabes et berbères amènerait un rapprochement entre Européens et indigènes. Les tendances nouvelles se sont traduites par l’extension du territoire civil qui, de 12 790 kilomètres carrés peuplés de 1 361 000 habitants, en 1870, passe à 130 000 kilomètres carrés peuplés de 4 500 000 habitants en 1900. Les grands commandements de la période précédente sont morcelés ou disparaissent ; les administrateurs de commune mixte remplacent les officiers des bureaux arabes ; des restrictions considérables sont apportées à la juridiction des tribunaux musulmans ; on impose aux indigènes un état civil, on cherche même à «franciser» la propriété.

L’ardeur des assimilateurs s’arrête toutefois devant la nécessité d’assurer le maintien de la souveraineté française et la sécurité publique. La distinction entre le territoire civil et le territoire militaire appelé désormais «territoire de commandement» subsiste. Les indigènes conservent leur système fiscal particulier ; ils restent enfin soumis, en matière pénale à un régime d’exception : la répression des infractions inscrites au «code de l’indigénat» est confiée à l’autorité administrative. La plupart de ces restrictions dont, d’ailleurs, disparu depuis 1918. Les territoires de commandement n’existent plus : le code de l’indigénat et la plupart des mesures de répression administrative ont été supprimés. Les indigènes, enfin, cessent d’être tenus à l’écart de la vie publique.

Déclarés Français par le Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, ils sont aptes à remplir des fonctions et des emplois civils en Algérie. Ils ont été appelés aussi à nommer des représentants dans les assemblées locales : conseils municipaux, conseils généraux, délégations financières. Restreint tout d’abord à quelques notables et à quelques fonctionnaires, le corps électoral a été progressivement élargi et les attributions des élus considérablement étendues.

La loi du 4 février 1919 proclame que, dans les assemblées délibérantes, les membres indigènes siègent au même titre que les membres français. Les indigènes prennent donc dès à présent, une part non négligeable à la gestion des affaires algériennes. Mais seuls participent aux élections politiques ceux d’entre eux qui ont renoncé à leur statut personnel. Or, malgré les dispositions de la loi de 1919, destinée à «faciliter l’accession à la nationalité française» le nombre de ceux qui en ont réclamé le bénéfice est très faible et n’augmentera sans doute que lentement. Aussi, depuis quelques années, une campagne est-elle menée en Algérie et dans la métropole pour la concession des droits politiques à tous les indigènes sans distinction. Divers projets de loi sont, à l’heure actuelle déposés, pour réaliser cette réforme dont l’adoption modifierait profondément les conditions de la vie politique et administrative en Algérie.

p. 283-288

Georges Yver,

in L'Afrique du Nord française dans l'histoire,

éd. François Archat, 1937

- sur ce blog voir l'article : «Georges Yver (1870-1961) : un grand technicien du savoir historique sur l'Algérie coloniale» [lire]

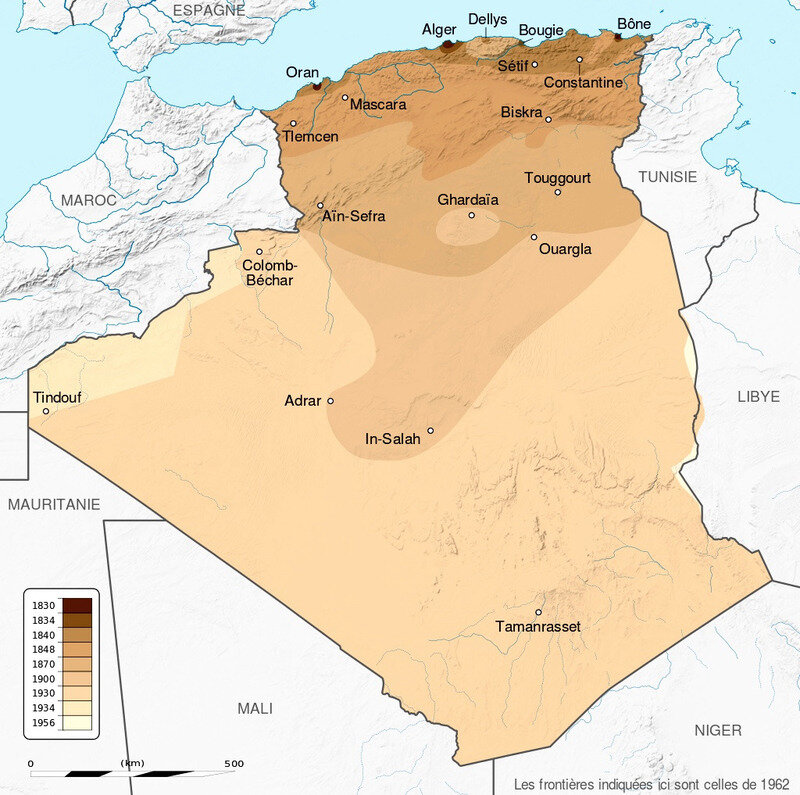

les étapes de la conquête de l'Algérie

les étapes de la conquête de l'Algérie

les étapes du peuplement colonial en l'Algérie

les étapes de la colonisation française en Algérie

chronologie de l'occupation du territoire

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)