La dernière frappe du révisionnisme médiatique (Mohammed Harbi et Gilbert Meynier)

La dernière frappe du révisionnisme

médiatique *

Mohammed HARBI et Gilbert MEYNIER

Réflexions sur le livre de BENAMOU Georges-Marc, Un mensonge français. Retours sur la guerre d’Algérie, Robert Laffont, Paris, 2003, 345 p., prix : 21 €

La crise algérienne donne lieu, ici et là, en France, à des tentatives pour réhabiliter moralement la colonisation et l’absoudre de ses péchés. Faute de parvenir à concevoir un rapport d’égalité avec l’Algérie, les nostalgiques de l’ordre colonial œuvrent à la déconstruction de la mémoire collective que le peuple algérien garde de la domination française. Ce projet et la stratégie de sa mise en œuvre ne sont pas séparables. Le seul moyen pour assurer le succès, c’est de ne pas reculer devant la pratique du détournement, de l’occultation des travaux des historiens qui portent un regard neuf sur les rapports franco-algériens en les dépouillant de leur lot de ressentiments et de mythes.

Le genre qui convient le mieux à la falsification de l’histoire est l’examen d’un problème en pièces détachées. On peut dès lors faire de l’histoire tout en affirmant n’avoir pas l’intention d’en faire. Georges-Marc Benamou est coutumier de cet exercice. Dans l’exploitation du révisionnisme médiatique, voici un travail rapide qui accumule les erreurs et les omissions (1), multiplie les citations sans références, et convoque surtout des témoignages et des ouvrages de seconde main. Même s’ils sont incidemment cités, des historiens aussi fondamentaux que Charles-Robert Ageron n’ont pas été lus. Bien que cité dans la bibliographie, mon (MH) FLN, mirage et réalité (2), n’est pas utilisé. Mon (GM) Histoire intérieure du FLN (3) est citée une fois, et sur une question de détail. Le grand livre sur la guerre d’Algérie de l’historien allemand Harmut Elsenhans (4), est ignoré. D’autres, aussi fondamentaux que ceux de Sylvie Thénault, de Raphaëlle Branche (5) et de Jacques Frémeaux (6), ne sont pas davantage connus. Dès sa sortie à l’automne 2003, Un Mensonge français a fait l’objet d’un battage médiatique ; il a eu droit notamment, à une heure de grande écoute, à une tribune dans l’émission présentée par Arlette Chabot, Mots croisés, où le seul historien présent, Fouad Soufi, n’a pratiquement pas pu intervenir ; et à d’autres appréciations qui, de même, se conformaient souvent à l’éthique des clubs d’admiration mutuelle qui sont structurellement la norme de fonctionnement des réseaux médiatiques parisiens. Pourtant il a été critiqué, parfois vivement, dans quelques journaux. Notamment Benjamin Stora en a fait dans Le Monde un compte-rendu critique, tout en laissant entendre que le livre ouvrait certaines pistes.

Non que Benamou, de fait, ne pose pas quelques questions vraies – mais celles qu’il pose sont partielles. Et il leur donne des réponses dans un certain air du temps : dans l’histoire algéro-française, il n’apprécie que le delta sans quasiment dire un mot du fleuve dont il a charrié les alluvions.

Pratiquement pas un mot sur le bientôt bi-séculaire contentieux franco-algérien. À peine une douzaine de lignes, page 250, en remords furtivement tardif, sur les ignominies coloniales qui ont pesé si lourd. Même pas un rappel de la sanglante conquête de l’Algérie ; si l’on y décompte les centaines de milliers de morts de la famine de 1868, produite sur le lit du bouleversement du mode de production communautaire sous les coups de l’intrusion du capitalisme, elle coûta à l’Algérie autour d’un million de morts, soit pas loin d’un tiers de sa population. Rien sur les brutales répressions des insurrections qui s’ensuivirent au XIXe siècle, rien sur celle de l’insurrection de l’Aurès en 1916-1917. Si les milliers de victimes de l’insurrection du Constantinois au printemps 1945 sont notées à la va-vite (7) (mais dites de responsabilités algériennes éventuelles), rien sur le bilan humain global de la guerre de 1954-1962.

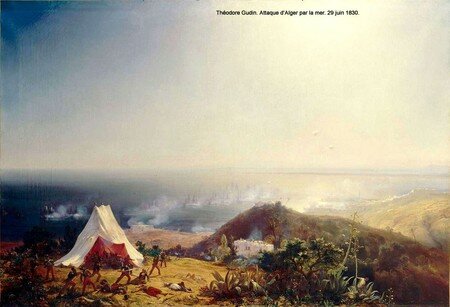

Théodore Gudin, Attaque d'Alger par la mer

Si l’historien ne peut à l’évidence retenir les chiffres algériens officiels de mobilisation victimisante, et si l’on retient l’évaluation plausible de Charles-Robert Ageron (8) - historien à qui l’on peut faire confiance -, la guerre de 1954-1962 aurait tué autour de 250 000 Algériens, ce qui, rapporté à la population, représente le nombre de morts de l’épouvantable guerre d’Espagne quatre lustres plus tôt. A peine plus de choses sur les «interrogatoires poussés» qui, dans le jargon militaire français, désignaient la torture institutionnalisée ; rien sur les «corvées de bois», qui désignaient les exécutions sommaires de prisonniers, théoriquement abattus en tentant de s’enfuir. Les archives militaires françaises nous apprennent que, sous cette rubrique, il y eut, de 1955 à 1962, selon les décomptes officiels français, 21 132 «rebelles abattus lors d’une tentative de fuite» (9). Silence enfin sur les camps de regroupement, que l’on connaît notamment grâce au beau rapport de Michel Rocard (10), qui enfermèrent plus du quart de la population civile algérienne et furent si gros de déracinements, d’exils et de déchirements du tissu social. Sur ce sujet, l’ouvrage de Michel Cornaton, celui de Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, ainsi que l’article synthétique de Charles-Robert Ageron, ne sont pas cités (11).

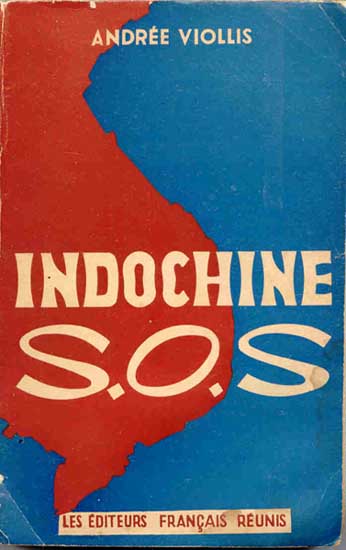

Pas un rappel non plus, même succinct, de la spoliation foncière qui porta pendant l’Algérie française en superficie sur 2/5 des terres, mais plus si l’on tient compte de la qualité desdites terres : les convoitises coloniales s’étaient portées naturellement sur les meilleures d’entre elles. Il n’y a que les Palestiniens qui, dans l’histoire des colonisations, aient été davantage dépossédés (80% de leurs terres ont été confisquées si l’on en croit tels «nouveaux historiens» israéliens). Rien non plus sur les famines et les disettes, souvent accompagnées de choléra et de typhus – 1868, 1888, 1897, 1909, 1917, 1920 (12)-, sur celle de 1941-42, aggravée par le typhus (13), rien sur les épidémies dévastatrices, non jugulées par un encadrement sanitaire squelettique. Pas davantage de notations, si ce n’est par vagues et hâtives allusions, sur l’inégalité systématique institutionnalisée et le racisme, les promesses non tenues, les élections truquées. Juste, à la sauvette, une notation non analysée sur «un apartheid sans nom» (p. 30). Silence encore sur le service militaire obligatoire imposé sans contreparties depuis 1912, et qui s’imposa effectivement à partir de 1916 à des classes d’âge entières pendant trois décennies, ni sur l’obligation scolaire qui, elle, ne fut jamais réalisée par la puissance tutélaire qui se targuait de faire œuvre de civilisation : en 1914, seulement 5% des en-fants algériens étaient scolarisés dans le système d’enseignement français, à peine 10% l’étaient au moment du déclenchement de l’insurrection de 1954.

Certes on conviendra sans difficultés que la colonisation ne fut pas qu’une abjection – elle fut par certains aspects, au moins dans sa bonne et dans sa mauvaise conscience - relativement différente de la pure réification marchande et financière de la mondialisation capitaliste actuelle. Mais elle fut, aussi, largement une ignominie.

Dans le cas de Georges-Marc Benamou, Français d’Algérie et juif arraché tout jeune enfant à sa patrie algérienne, même une douleur réelle n’autorise pas à dire n’importe quoi. Ainsi, «totalitarisme» est mis dans son livre à toutes les sauces. Le FLN fut pour lui «totalitaire», «un parti totalitaire». Souvent, terrorisme est traité en quasi synonyme de totalita-risme. Or, autoritaire et cruel ne veut pas forcément dire totalitaire. Pour qui connaît un tant soit peu le FLN comme objet d’histoire, en aucun cas l’historien ne pourra retenir le concernant la signification courante que le terme de totalitaire a prise depuis Raymond Aron et Hannah Arendt – celui d’une religion séculière imposant à la société et à l’État le poids de sa terreur idéologique -, mais bien davantage l’acception des idéologues italiens Alfredo Rocco et Giovanni Gentile, pour lesquels il signifia la dévotion absolue à la nation et au pouvoir d’État.

En fait de totalitarisme, le FLN fut surtout la projection politique de l’esprit de surveillance et de l’unanimisme communautaires de la société algérienne. C’est pourquoi, tout violent qu’ait pu être sur le terrain le FLN/ALN, il surfa plus sur certaines tendances profondes de cette société qu’il ne s’imposa à elle par la seule violence. L’unicité et l’unanimisme cultivés par l’idéal communautaire y répondirent en écho, par exemple, au discours populiste révolutionnariste d’un Boumediene. Pour cela, même autoritaire et violent, le FLN – celui du moins qui a triomphé - ne peut même pas être considéré comme une vraie dictature.

Par ailleurs, contrairement à ce que dit l’auteur d’Un Mensonge français, le FLN ne fut pas un «parti», mais un front supervisé par un appareil militaire. Il n’eut en tout cas rien à voir avec un parti communiste à la soviétique : il ne fut jamais qu’une courroie de transmission du pouvoir d’État tôt militarisé, et non le maître de ce même pouvoir d’État comme il le fut en URSS. Citant Guy Pervillé, Benamou écrit que les institutions du FLN furent «inspirées des statuts du PC de l’URSS» (p. 207). Le FLN s’inspira en effet dans ses statuts de 1959 du modèle du «centralisme démocratique». Mais ce qu’il oublie de dire, c’est que ces statuts furent soigneusement expurgés de toutes les références de classes. La direction du FLN, cartel d’élites d’origines diverses et sans autre dénominateur commun que la libération de l’Algérie de la servitude coloniale, évoluait au-dessus de multiples factions.

Il y eut en effet de tout au FLN. Même si un appareil militaire violent y a très tôt emporté – cela dès l’été 1957 -, cela n’autorise pas à mettre sous le boisseau les talentueux ministres et cadres civils, et tous ces hommes de dossiers qui – à l’UGTA, dans les ministères et ambassades du FLN - y travaillèrent avec acharnement et avec un esprit ouvert à la libération de leur patrie. Que Georges-Marc Benamou lise par exemple les mémoires de Saad Dahlab, le dernier ministre des Affaires Étrangères du GPRA (14), s’il est désireux de remédier à ses jugements tranchés.

Et, en 1955-56, même un pur maquisard comme Belkacem Krim était partisan de formules de compromis, formules que le blocage de la situation politique enterra. Si vraiment, comme un Alain Savary en avait engagé le processus, une stratégie par étapes à la tunisienne avait été fermement proposée au FLN, tous les documents disponibles indiquent que sa direction l’aurait acceptée. On sait – mais Benamou ne le sait pas ou ne le dit pas - que le torpillage prit la forme, le 22 octobre 1956, de la piraterie aérienne française qui suspendit toute vraie négociation pour quatre ans. Dans les thrènes que l’auteur adresse ici et là aux occasions perdues, Alain Savary, désavoué par son lâche gouvernement, et acculé à la démission, n’a droit à aucun salut. Ce n’est à vrai dire pas que le 6 février 1956 que Guy Mollet s’est «déshonoré», «et avec lui la République» (p. 86).

Parmi les procès qu’il instruit contre De Gaulle, l’auteur lui reproche d’avoir intronisé le FLN comme seul représentant du peuple algérien, notamment à la suite des manifestations citadines de décembre 1960 qui lui démontrèrent la représentativité dudit FLN. : «La leçon du voyage. Oui, décidément, le FLN, c’est l’Algérie» (p. 179). En effet, même s’il n’était pas le seul mouvement nationaliste en scène – il y avait le MNA -, et que cela plaise ou non, le FLN incarnait l’indépendance depuis si longtemps désirée par le peuple algérien. Ce n’est pas De Gaulle à lui seul qui en fit «l’incarnation de la nation algérienne». En histoire, on ne choisit généralement pas ses interlocuteurs. Ils s’imposent à vous. En l’occurrence, qui avait lancé et conduit la guerre, si ce n’est le FLN ? Et en toutes circonstances, discuter avec des fantoches, avec des interlocuteurs préfabriqués ou de convenance, est une perte de temps et une faute politique.

Quant à «l’anticolonialisme totalitaire», qui est un des topoi du livre, un syntagme bricolé ne peut tenir lieu de concept. Et il faut savoir ce que totalitarisme veut dire. Que l’anticolonialisme soit devenu une norme éthique n’autorise certes pas le manichéisme échafaudé en son nom, mais pas non plus sa dévalorisation vulgaire en épouvantail politique. Historiens, nous n’avons rien à voir avec ce procès intenté aux «images pieuses» qui auraient été imposées par ce «totalitarisme». Rappelons que les images que propose l’historien ne peuvent qu’être impies parce qu’il tente de dire le vrai contre tous les stéréotypes et contre toutes les conventions de toutes les histoires officielles et l’exposent aux feux croisés des uns et des autres. Nous les avons subis l’un et l’autre et nous en sommes fiers. Et, contrairement aux allégations de l’auteur pour qui l’histoire de la guerre d’Algérie «ne s’étudie pas» (p. 36), nous sommes quelques-uns à penser contribuer à l’écrire.

La «religion anticolonialiste» (p. 101) n’était en tout cas pas hégémonique dans les années cinquante ; elle était plutôt à contre-courant. L’un de nous (GM) a en mémoire, dans son expérience de lycéen, les boycotts et l’ostracisme dont quelques-uns de ses condisciples et lui-même furent pour cela l’objet au très bourgeois lycée Ampère à Lyon, sans compter les tabassages par les CRS lors de manifestations anticolonialistes, pour ne pas parler de la répression qui s’abattit sur les jeunes anticolonialistes ou soldats refuzniks. G. M. Benamou a-t-il entendu parler de Jean Muller ? Connaît-il le sort qui fut celui de Marc Sagnier ? Même si la répression y fut quantitativement moins sanglante que celle du 17 octobre contre les Algériens, les victimes du métro Charonne, le 8 février 1962, étaient bien des militants communistes anticolonialistes.

7 janvier 1962, attentat au domicile de Sartre à Paris

Et ne pourrait-on être anticolonialiste sans épouser le manichéisme de Sartre, de Fanon ou de Ben Bella ? Lutter pour l’indépendance de l’Algérie, ce n’était pas forcément approuver en tout le vent dominant au FLN dans ses schématisations communautaristes, et il n’y eut pas qu’Albert Memmi et Raymond Aron dans ce cas. Des anticolonialistes aussi prestigieux que Francis Jeanson ou Henri Curiel eurent des débats parfois très vifs avec des militants de la Fédération de France du FLN, voire eurent maille à partir avec lui. Alors, «de leurs utopies [des «anticolonialistes totalitaires», NDA], il ne reste rien que des cendres, des ruines» ? (p. 113). Notre contempteur d’anticolonialisme range dans ces dernières la «révolution algérienne». Or, le terme de «révolution» ne fut, au FLN, que l’équivalent sémantique de guerre de libération ou de jihâd. Et, avec Boumediene, le discours et la pratique révolutionnaristes furent une rhétorique et un moyen de clientéliser globalement le peuple pour qu’il reste docile et soumis au pouvoir d’État. Ceci dit, une aspiration libertaire, celle qui mut les hommes de la guerre d’indépendance, ne peut en aucun cas être confondue avec sa mouture bureaucratique. Et, en histoire, tout est dialectique, et toute analyse tranchée qui ignore la dialectique relève plus de l’idéologie que de l’histoire.

Alors, quels peuvent être les dessous des dénonciations de Benamou ? Ne s’inscrivent-elles pas en contrepoint de ses sanglots mal contenus sur «l’ultime soupir de l’Empire (avec une majuscule, NDA)  français», sur «le terminus de l’histoire pour la France d’hier» p. 18). Serions-nous dans la plus ordinaire des nostalgéries ? Les femmes algériennes sont toujours «les fatmas» (p. 34, p. 96…), sans majuscules et sans guillemets… En tout cas, nous sommes dans le narcissisme nationaliste français : l’auteur adresse un péan à cette Algérie française qui aurait été «le produit de cette culture laïque et universaliste» (p. 51), mais en ignorant apparemment que ce fut selon une variante de cette culture qui confisqua les biens dévolus aux fondations pieuses et au système d’enseignement traditionnel (biens habûs) et les fit servir à instrumentaliser l’islam par un clergé musulman aux ordres ; et qui, aussi, institutionnalisa la discrimination et le racisme. Ne se contredit-il pas quand il parle d’«apartheid» (p. 30) ? À moins que l’apartheid ne fasse partie des catégories de l’universalisme…

français», sur «le terminus de l’histoire pour la France d’hier» p. 18). Serions-nous dans la plus ordinaire des nostalgéries ? Les femmes algériennes sont toujours «les fatmas» (p. 34, p. 96…), sans majuscules et sans guillemets… En tout cas, nous sommes dans le narcissisme nationaliste français : l’auteur adresse un péan à cette Algérie française qui aurait été «le produit de cette culture laïque et universaliste» (p. 51), mais en ignorant apparemment que ce fut selon une variante de cette culture qui confisqua les biens dévolus aux fondations pieuses et au système d’enseignement traditionnel (biens habûs) et les fit servir à instrumentaliser l’islam par un clergé musulman aux ordres ; et qui, aussi, institutionnalisa la discrimination et le racisme. Ne se contredit-il pas quand il parle d’«apartheid» (p. 30) ? À moins que l’apartheid ne fasse partie des catégories de l’universalisme…

Que dire du panégyrique de Camus qu’il dresse en tentant laborieusement d’éclaircir sa fameuse formule : «Je préfère ma mère à la justice» (traduisons : je préfère les Français d’Algérie au FLN, son combat fût-il juste). Mais, s’en étonnera-t-on, silence sur le Jules Roy de La Guerre d’Algérie (15) qui préférait, de son côté, aimer autant la justice que sa mère, Jules Roy, tout autant Pied-Noir que Camus, et au surplus colonel de l’armée de l’air et à contre-courant de son milieu militaire d’origine : il déclara finalement, non sans douleur, ne pouvoir que soutenir le camp des pouilleux violentés. La seule fois où Benamou mentionne Jules Roy (p. 249), c’est pour noter qu’un vieux colon qui lui ressemblait était antisémite. Ceci dit, il ne faut surtout pas comprendre que Jules Roy l’était.

côté, aimer autant la justice que sa mère, Jules Roy, tout autant Pied-Noir que Camus, et au surplus colonel de l’armée de l’air et à contre-courant de son milieu militaire d’origine : il déclara finalement, non sans douleur, ne pouvoir que soutenir le camp des pouilleux violentés. La seule fois où Benamou mentionne Jules Roy (p. 249), c’est pour noter qu’un vieux colon qui lui ressemblait était antisémite. Ceci dit, il ne faut surtout pas comprendre que Jules Roy l’était.

Comme Camus, notre auteur ne dit jamais «les Algériens», mais «les Arabes», conformément aux vieilles taxinomies coloniales – qui furent aussi celles de Maurice Thorez- qui voyaient en les Algériens une mosaïque de communautés : «Les Arabes, les Kabyles et les Européens» (p. 265). Cela ferait rire aujourd’hui même le plus obtus des islamo-arabistes ou le plus benêt des berbéristes. Quelle amertume : il y a des gens qui en sont encore là au début du XXIe siècle… La citation que Benamou produit page 94, tirée de la préface de Camus aux Chroniques algériennes en 1958, pourrait à la virgule près figurer dans n’importe quel rapport d’officier français du 2ème Bureau. Qu’on en juge :

[Si Camus] «ne peut approuver une politique de conservation ou d’oppression, [il ne peut] non plus approuver une politique de démission qui abandonnerait le peuple arabe à une plus grande misère, arracherait de ses racines séculaires le peuple français d’Algérie et favoriserait seulement, sans profit pour personne, le nouvel impérialisme qui menace la liberté de la France et de l’Occident».

Le livre fonctionne aussi, au moins implicitement, comme une défense de l’universalité du capitalisme et du marché, et parfois fort explicitement, comme un dédouanement de la guerre de reconquête coloniale française et de son arsenal répressif corollaire. Par exemple, il est dit, sur les manifestations citadines de décembre 1960 organisées à l’occasion de la visite de De Gaulle, que «les forces de l’ordre […] ne savaient plus qui réprimer» (p. 176). Doit-on rappeler qu’elles l’ont vite su ? : il n’y eut, parmi les morts, pratiquement que des Algériens alors que les manifestants acclamaient le FLN, et, en même temps, soutenaient la politique gaullienne engagée par le discours du 16 septembre 1959. Mais, chez Benamou, cela donne : «Chacune des étapes du général De Gaulle a ainsi apporté son lot de morts arabes et européens». No comment.

Toujours sur la répression, le général Massu et le colonel Godard, dits «hostiles à toute ségrégation» (p. 52), sont présentés, ou peu s’en faut, comme de doux humanistes alors que tous les gens normalement informés savent que, quels que fussent les prurits humanitaires de tel ou tel, l’armée française fut plus massivement et plus industriellement tortionnaire que certains éléments d’une ALN, fondamentalement artisanale dans sa violence, et qui, au moins, luttait pour l’affranchissement des Algériens ; et que les Algériens se défendaient contre un conquérant qui les avait conquis dans la brutalité. Quand on ne se contente pas de l’écume des aboutissements factuels, c’est la violence française qui fut première. Certes, Mouloud Feraoun, dans son Journal (16) «dresse un portrait terrifiant des futurs maîtres de l’Algérie» (p. 208). Saisi par le syndrome de la dénonciation hémiplégique qu’il juge par ailleurs sévèrement, notre dénonciateur oublie de dire que Feraoun brosse un tableau tout aussi terrifiant des pratiques de l’armée française.

Au vrai, ces «Arabes» combattent-ils vraiment pour leur liberté ou sont-ils primairament soumis à leurs pulsions violentes quand ils ne sont pas tout bonnement manipulés ? Les pages 179-180 offrent au lecteur une anthologie de facture coloniale sur ces jeunes d’Alger incapables d’agir, en décembre 1960, sans sollicitations extérieures. En d’autre temps, on enseignait que les «indigènes» étaient «influençables». Si ces jeunes se sont alors mobilisés, ce fut, d’après notre auteur, du fait d’une manipulation de «militaires d’obédience gaulliste des SAU» (17).

Au vrai, ces «Arabes» combattent-ils vraiment pour leur liberté ou sont-ils primairament soumis à leurs pulsions violentes quand ils ne sont pas tout bonnement manipulés ? Les pages 179-180 offrent au lecteur une anthologie de facture coloniale sur ces jeunes d’Alger incapables d’agir, en décembre 1960, sans sollicitations extérieures. En d’autre temps, on enseignait que les «indigènes» étaient «influençables». Si ces jeunes se sont alors mobilisés, ce fut, d’après notre auteur, du fait d’une manipulation de «militaires d’obédience gaulliste des SAU» (17).

Si l’on ne peut exclure de telles manœuvres pro-gaullistes, qui, en fait, durent simplement signifier aux manifestants qu’ils avaient le champ libre, les acteurs que met en scène le texte de Benamou, appartiennent bien à une masse ma-nipulée (donc manipulable), laquelle a donc affronté les balles des «forces de l’ordre» en brandissant des drapeaux algériens cousus dans l’improvisation (les manipulateurs français avaient-ils été à ce point inconséquents qu’ils ne leur avaient pas fourni les drapeaux ?), mais, selon cette version, sans la spontanéité sur laquelle tous les rapports militaires français conservés aux archives insistent d’abondance ; cela à tel point que l’organisation FLN d’Alger prit le train en marche en tâchant à la va-vite d’encadrer les manifestations. Des musulmans manipulables, et qu’il vaudrait mieux laisser à leur torpeur, cela renvoie à un essentialisme d’école primaire orientaliste sur l’islam. L’islam incontournable.

Un demi-siècle plus tard, «rien n’a changé» (p. 16), puisque ressurgissent des affaires de foulard. C’est évidemment faux ; tout a changé : les femmes, en Algérie, souvent contre leur société et contre le pouvoir, sont courageusement devenues des actrices de leur vie, et souvent des militantes ; et elles sont quasiment toutes scolarisées. Nous sommes des laïques et nous n’aimons pas le voile, pas plus en France qu’ailleurs, car nous savons combien il est signe d’oppression masculine et de ségrégation sexuelle sous des oripeaux prétendument musulmans. Ceci dit, en France, il est d’ores et déjà résiduel et il est symptomatique d’un malaise multiforme porté structurellement par la sauvagerie capitaliste actuelle, génératrice de régression sociale et de violence, et productrice des replis communautaristes qui fragmentent et fragilisent les résolutions politiques.

Il y a certes un obscurantisme sous couleur d’islam ; il existe, mais pas comme une essence qui serait en soi musulmane : Benamou note lui-même, en se référant à Germaine Tillion, que telles tendances réactionnaires plongent beaucoup plus leurs racines dans la préhistoire que dans l’islam tard-venu. Et les stéréotypes sur un islam en soi obscurantiste font bon marché des tendances rationalistes actuelles très vivantes dans le monde arabe – vivantes mais suspectées ou pourchassées par les pouvoirs - sans compter celles de l’islam classique où le terme de ilhâd (athéisme) est attesté plusieurs siècles avant l’apparition de son synonyme français. Mais Benamou accrédite les facilités/vulgarités médiatiques ignorantes de vent d’Ouest à la mode sur le «choc des civilisations». Celles qui représentent une césure qui serait essentielle entre Islam et Occident.

réactionnaires plongent beaucoup plus leurs racines dans la préhistoire que dans l’islam tard-venu. Et les stéréotypes sur un islam en soi obscurantiste font bon marché des tendances rationalistes actuelles très vivantes dans le monde arabe – vivantes mais suspectées ou pourchassées par les pouvoirs - sans compter celles de l’islam classique où le terme de ilhâd (athéisme) est attesté plusieurs siècles avant l’apparition de son synonyme français. Mais Benamou accrédite les facilités/vulgarités médiatiques ignorantes de vent d’Ouest à la mode sur le «choc des civilisations». Celles qui représentent une césure qui serait essentielle entre Islam et Occident.

Ces «Musulmans», ils se sont rendus coupables de tortures «pratiquées par l’ennemi algérien» (p. 33) sur les Français d’Algérie. La réalité oblige à dire qu’elles furent beaucoup plus largement appliquées par des Algériens à d’autres Algériens, ceux qui étaient réputés traîtres et qui furent, de fait, souvent impitoyablement traités. Mais, à lire Benamou (p. 81), on peut comprendre que seuls des Français furent torturés et exécutés par la police de Boumediene après l’indépendance. Qu’il se rassure : les Algériens à l’avoir été furent sans comparaison bien plus nombreux que les Français. Et jamais la violence ne sépara les «Musulmans» des «Européens». Elle exista en intensité variable dans les deux camps.

Les seuls «Arabes» que Benamou sauve, les hommes de son cœur, ce sont les «libéraux» de l’UDMA réputés francisés, placés par l’appareil militaire comme tête d’affiche internationale au GPRA, en particulier la figure emblématique de Ferhat Abbas, qui est dit croire encore en 1945 à l’intégration à la France (p. 267). Au prix d’un travestissement de leur itinéraire : l’auteur ignore le Manifeste du Peuple algérien qu’Abbas signa en 1943, et qui était déjà bien loin d’être un manifeste intégrationniste. Les autres sont renvoyés aux gémonies dans une thématique, voisine de celle du maccarthysme, comparable à celle de ces officiers français du 2ème Bureau qui assimilaient faussement le FLN au communisme ennemi du Monde Libre.

Finalement, on l’aura compris, ce livre pèse lourd de son poids de nostalgies coloniales et nationalistes françaises. «L’agonie de l’Algérie française» est vue comme «une amputation» (p. 249), «comme ce fut le cas pour l’Alsace-Lorraine» en 1871 : Thiers – De Gaulle, même combat. Et les «Arabes» ont tout lieu de regretter d’avoir disjoint leurs destins de ceux de la France : n’y eut-il pas des enfants pour scander à Oran «Algérie française !» lors de la visite de Chirac en mars 2003 ? Au vrai, le régime algérien actuel est tellement honni et méprisé que tout ce qu’il clame est suspecté et rejeté, y compris parfois même la geste résistante de 1954-62 dont il se réclame et qu’il manipule. Il n’y a donc rien d’étonnant qu’une partie de l’opinion algérienne le voie comme un prolongement du système colonial. Il n’y a rien d’étonnant non plus que la nostalgie coloniale puisse figurer un remède à la dureté des temps et servir à stigmatiser le pouvoir  algérien. Faut-il préciser que cela n’entache en rien la légitimité du combat du peuple algérien pour son indépendance ?

algérien. Faut-il préciser que cela n’entache en rien la légitimité du combat du peuple algérien pour son indépendance ?

Plus franco-françaises sont les autres accusations du livre, notamment la charge portée contre De Gaulle, jugé piètre négociateur et politique médiocre ayant agi dans l’imprévision. Surtout, il est accusé de «lâchage», voire de «largage» de l’Algérie. On évite à peine le «bradage», comme aurait dit Le Pen. C’est là une mouture à peine nouvelle des vieux procès faits à De Gaulle par le nationalisme français et tels de ses procureurs français d’Algérie. Le FLN est accusé d’avoir été «allié à De Gaulle» (p. 56), comme si un accord de compromis entre adversaires était une alliance. Mieux : il aurait existé un «axe De Gaulle-Sartre» (p. 100) et, même, De Gaulle aurait été le «complice» de Sartre (p. 103), Sartre aurait été le «Malraux off» (p. 107) du président de la Ve République. Il ne saura être question ici d’exonérer Sartre de son manichéisme et de ses jugements tranchés ; mais tout de même ; une attirance éventuelle, d’ailleurs à mieux démontrer, n’est pas une alliance et elle ne constitue pas un «axe».

Au surplus, nous nageons en plein contresens quand nous voyons traiter De Gaulle de vulgaire cartiériste séduit par un frileux repli hexagonal. En fait, on sait maintenant que De Gaulle fut un politique soucieux de l’arrimage à l’Europe et à la mondialisation capitaliste, qui déjà se profilait, et cela sous les scansions vergogneuses gaulliennes du national, ainsi que l’a lumineusement montré l’historien Harmut Elsenhans, professeur à l’université de Leipzig. Sa grande thèse sur la guerre d’Algérie était parue à Munich en 1974. Benamou, qui ne la connaît pas, est à l’unisson du narcissisme français ordinaire qui répugne à lire les langues étrangères. Tout de même, Elsenhans a fini par être traduit en français et publié en France en 1999. Il aurait donc pu le lire.

Rien de bien nouveau dans Un Mensonge français sur les préparatifs du retour au pouvoir de De Gaulle, si ce n’est beaucoup de remplissage journalistique. Rappelons sur ce point que Christophe Nick, qui est une fois cité, a fait sur ces matières le point de manière exemplaire (18). Ce qui est surtout attaqué, c’est le «dogme» d’une «infaillibilité gaulliste sur la question algérienne» (p. 168) (alors que les historiens sont d’accord sur l’empirisme et le pragmatisme du président De Gaulle) ; et surtout, il fut le responsable d’une «défaite française». Sur les menaces de partition de l’Algérie, pour lesquels fut utilisé à contre-temps Alain Peyrefitte, le livre ne dit pas qu’elles ne furent vraisemblablement envisagées que comme un moyen de pression sur le FLN.

Ce sont les accords d’Évian qui sont principalement portés au passif de De Gaulle, ces accords qui auraient été par lui bâclés, et jamais respectés («violés», p. 41) par un FLN qui aurait négocié avec l’idée bien arrêtée de ne pas les honorer (pp. 203 et sq.). Benamou ne dit pas que les hommes qui appliquèrent les accords d’Évian ne furent pas ceux qui avaient négocié ces accords : pour résumer, les ex-centralistes du MTLD, Ben Khedda et Dahlab, vrais politiques et hommes de dossiers, chassés de l’exécutif algérien en août 1957 par les colonels de pouvoir, et rappelés au GPRA en août 1961 parce qu’ils étaient les plus capables de conduire avec les Français la négociation – ceux-là même que Benamou range sans discernement parmi «les révolutionnaires de Tunis». (p. 205) De cette conduite, l’appareil militaire algérien, et notamment le segment militaire qui avait le vent en poupe – l’État-Major Général (ÉMG) dirigé par le colonel Boumediene - était bien incapable.

Fut donc déléguée la charge de la négociation à cette équipe de civils compétents où émergea aussi la figure brillante du jeune Mohammed Seddik Benyahia. Mais, pendant toute la poursuite des pourparlers, les hommes de l’ÉMG ne cessèrent de les dénoncer démagogiquement comme traîtres et néocolonialistes, tout en reconnaissant en privé que de tels accords étaient inévitables. Puis, la paix et l’indépendance acquises, ils congédièrent lesdits civils et s’emparèrent du pouvoir par la force à l’été 1962. Il est donc faux d’écrire que «la plupart des dirigeants du FLN ne voulaient pas appliquer ces accords». Ceux qui les ont contractés furent exclus du pouvoir et marginalisés. Sans compter que l’OAS aida aussi puissamment à les rendre inapplicables. Ceci dit, aucune guerre ne se termine bien car aucune guerre n’est génératrice de morale. Benamou, lui, ne voit «pas une seule qualité aux accords d’Évian» (p. 212) alors même qu’ils consacrèrent l’inéluctable indépendance de l’Algérie et qu’ils mirent fin à une guerre cruelle et injuste imposée à un peuple pauvre, opprimé et mal armé.

Dans la cruauté de la guerre, il y eut le sort des harkî(s). Benamou parle à leur sujet de «massacre collectif» à raison de dizaines de milliers de massacrés. À vrai dire, et si l’on veut faire œuvre d’historien sachant raison garder, une série de massacres, même sanglants, ne relèvent pas forcément de «l’extermination systématique» (p. 221). Les horreurs dont les harkî(s) furent les victimes ont été décrites, et nous avons été de ceux qui ne craignirent pas d’en parler. Mais dans certaines régions – l’Ouest Constantinois notamment -, les harkî(s), qui furent tout sauf des enfants de chœur, avaient fait des dégâts et s’étaient attiré la haine de bien des populations. Il faut le dire.

Ceci dit, jamais ni Ben Khedda, ni l’ÉMG, dirigé par Boumediene, ni personne au GPRA, n’a jamais donné des ordres de massacrer. C’étaient des hommes d’ordre à qui l’anarchie du printemps 1962 faisait horreur. Mais la direction de Tunis était obsédée par les conflits internes et la course au pouvoir conduite par l’ÉMG. Il y eut nombre d’actions de sous-ordres, souvent des «marsiens»(19), ralliés tardifs à l’ALN qui tenaient à surprouver dans le sang un patriotisme tardivement démonstratif. Souvent, des communautés, dont, à l’origine, telles jamâ‘a(s) (20) avaient choisi parmi leurs jeunes hommes lesquels iraient à l’ALN et lesquels iraient dans les harka(s), protégèrent leurs ressortissants. Lorsqu’ils purent rejoindre leurs contribules, les harkî(s) purent être plus facilement protégés que lorsque l’isolement les rendait plus vulnérables.

Les «10 000 disparus» parmi les harkî(s), ce n’est pas là un chiffre «gaulliste», ainsi que le représente Benamou, c’est le chiffre avancé par Jean Lacouture dans Le Monde en novembre 1962 sur la foi de sources militaires françaises qui avaient bien peu le FLN en sympathie – il suffit pour s’en convaincre de lire leurs rapports conservés aux archives -, et qui n’avaient aucune raison de minimiser le chiffre des massacrés. Même si Lacouture a pu ultérieurement être pris dans l’air du temps de la mobilisation victimisante en avalisant l’impossible chiffre de 100 000 morts (21). Sur ce sujet, contrairement à ce qui est affirmé dans le livre, les archives françaises ne sont plus complètement «cadenassées». Les cartons concernant les massacres des harkî(s) ne permettent en aucune façon d’avaliser le chiffre de 70 000 victimes qu’avance Benamou. Dans l’inflation victimisante, certains sont allés jusqu’à 150 000 morts : encore un effort, et il n’y aura pas eu un seul survivant...

Ces chiffres idéologiques sont martelés par leurs producteurs sans aucune preuve historique sérieuse. Rien de tel dans les documents démographiques tels que ceux utilisés pour ses bilans de victimes de la guerre par Charles-Robert Ageron. Rien de tel dans le central carton 1H1793 des archives du SHAT (22) consacré aux massacres de harkî(s). Le rapport du général de Brébisson du 13 août 1962, qui s’y trouve, décrit des horreurs «d’une extrême violence» et il estime, à cette date, que, «d’après les renseignements recueillis, on peut […] estimer à plusieurs centaines le nombre d’anciens supplétifs massacrés» ; et que, certes, «tout se passe comme si le FLN profitait de la période actuelle pour effectuer contre les Algériens ayant servi la France une purge dont il laisse la responsabilité aux échelons subalternes».

Un rapport du 2ème Bureau du lieutenant-colonel Prunier-Duparge, également du 13 août, recense «328 harkis ou moghazenis» «victimes de massacres collectifs ou exécutés ces dernières semaines», dont 246 en wilâya 2, 72 en wilâya 3 et 10 en wilâya 1 (23). Et un rapport du 9 novembre 1962, pour le Sud Constantinois, parle d’un charnier de «cent anciens membres du GMS (24) de M’chounèche», de plusieurs dizaines d’exécutions et de centaines de prisonniers.

Tous les rapports évoquent les tâches dégradantes et l’humiliation infligées aux harkî(s). Une enquête de la Croix Rouge parue dans L’Observateur du Moyen-Orient et de l’Afrique du 1er mars 1963, évalue le bilan à «des milliers de victimes». La Croix Rouge a enquêté sur «des camps de harkis», mais elle estime dans ce rapport que, «contrairement à certaines rumeurs», il n’en existerait pas ès-qualités, tout en attestant l’existence de «camps de travaux publics ouverts» où les harkî(s) sont surveillés. Au surplus, ajoute la Croix Rouge, «Ben Bella s’est efforcé, après avoir repris la situation [politique, NDA] en mains, de soustraire les harkis menacés aux règlements de compte en les transférant dans des régions où ils n’étaient pas connus».

Et Benamou ignore les trois articles fondamentaux de Charles-Robert Ageron qui, à notre avis, font autorité, ou devraient faire autorité sur le sort des harkî(s) (25) : Ageron, qui a démontré, preuves démographiques à l’appui (26), que le nombre des victimes algériennes de la guerre fut de beaucoup inférieur aux chiffres de victimisation produits par l’histoire algérienne officielle, est un historien fiable, bien éloigné des fracas et des fatras médiatiques. On ne pourra donc que lui faire confiance lorsqu’il affirme que les chiffres délirants avancés par certains «historiens» n’ont aucun fondement. Quoi qu’il en soit, dans un sens ou dans un autre, l’inflation victimisante est une offense à l’histoire.

À titre hypothétique, l’origine de ces dizaines de milliers de gens tués comptabilisés comme harkî(s) pourrait provenir d’un amalgame non innocent avec les Algériens tués d’une manière ou d’une autre par l’ALN/FLN de 1954 à 1962, et comprenant, outre les harkî(s) tués en 1962-63, les «traîtres» abattus et les victimes des purges internes de l’ALN, total général que l’un de nous (GM) a proposé, au grand maximum, à une cinquantaine de mille en chiffres ronds (27). Reste qu’il y eut une responsabilité certaine du pouvoir politique français dans l’abandon à leur sort des harkî(s).

Un Mensonge français insiste enfin sur le sort des Pieds-Noirs, ces «empêcheurs de l’histoire» (p. 246) pour De Gaulle, et surtout sur le massacre du 5 juillet 1962 à Oran. Sur ces douloureux événements, il n’y aurait «aucune étude historique définitive» (p. 252). Il ne faut pas pour autant oublier la décisive contribution de Jean-François Paya à l’ouvrage collectif L’Agonie d’Oran (28), lequel Paya est le seul, avec Fouad Soufi, à pouvoir écrire un livre sur ce sujet. Là, le bilan est plausible et Benamou s’y révèle un peu moins non-historien que d’ordinaire : il y aurait eu à Oran ce jour de 200 à 300 morts sur les 4 000 à 6 000 Pieds-Noirs tués de 1954 à 1962 qu’il comptabilise (29), le chiffre fourni pour la même période par les archives militaires françaises étant de 3 666 (soit moins de 0,36% de la population contre 2,7% pour les Algériens avec les chiffres retenus par Ageron. Il y eut donc, au prorata de la population, du fait de la guerre, près de 7,5 fois plus de morts côté algérien que côté pied-noir.).

Dans le sort des massacrés d’Oran, Benamou évoque une plausible provocation de «l’ALN de l’extérieur» (une fusillade anonyme qui fit une centaine de morts, dont les trois quarts d’Algériens, et qui fut suivie par le rapt de centaines d’Européens et leur massacre à la cité Petit Lac), mais sans dire que le FLN à Oran, obéissant au GPRA, le Gouvernement provisoire légal, il était important pour l’armée des frontières et l’ÉMG qui la contrôlait, de démontrer que ce FLN-là était incapable d’assurer l’ordre alors que des troupes dépendant de l’ÉMG le seraient. De fait, ce furent des troupes survenues du Maroc, conduites par le capitaine Bakhti, qui rétablirent brutalement l’ordre à Oran.

On ne trouvera pas dans Un Mensonge français d’évocation aussi obsédante de ce que Pierre Vidal-Naquet a appelé «les crimes de l’armée française», ou des crimes de l’OAS, à l’exception de l’assassinat de Mouloud Feraoun, que de celle des massacres de harkî(s) ou d’Européens à Oran le 5 juillet 1962. Les violences de l’OAS sont aussi factuellement évoquées à travers les obsessions d’enfance de l’auteur dans la confusion des affrontements OAS-FLN, et l’évocation de la victime enfantine exemplaire, Delphine Renard, grièvement blessée lors d’un attentat visant André Malraux. Plus largement, les violences de l’OAS figurèrent le bouquet final d’une violence coloniale séculaire. Rien ne permet dans le livre de s’en rendre compte : c’est que nous y sommes dans l’émotionnel ; pas dans l’histoire. Finalement, à lire Benamou, les «anticolonialistes totalitaires» se sentent moins seuls à faire fonctionner leur «mémoire hémiplégique».

Enfin, côté algérien, est-ce innocent d’affirmer que «le seul parti fréquentable en Algérie [est] le RCD, militant intraitable de la laïcité», et qu’il «fait partie des principaux partis d’opposition laïcs au FLN» (p. 273) ? D’une part, le FLN n’est plus le pouvoir, s’il l’a jamais été : c’est beaucoup plus crûment l’oligarchie militaire, qui a pris décidément barre sur le FLN depuis 46 ans, l’oligarchie militaire, dominante dans sa sanglante majesté, qui le détient. Quant au RCD, tous les gens normalement informés savent qu’il ne figure au mieux qu’une manière d’opposition de sa majesté : une caution laïque, présentable pour les médias français – et les naïfs qui les suivent -, de l’appareil militaire qui opprime et pille l’Algérie. Rappelons que Khalida Messaoudi, figure du RCD, qui fut l’égérie du féminisme laïque, a fini… porte-parole du gouvernement.

Benamou dénonce l’Algérie actuelle, mais il se garde bien de nommer les responsables de la terrible situation actuelle : rappelons que Pinochet a été inquiété pour 3 000 disparitions au Chili. Avec les décideurs algériens d’aujourd’hui, nous en sommes au moins à 7 200 – c’est là le nombre des dossiers constitués par la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme. Les responsables, ils sont dans la descendance de ceux qui ont réalisé par l’intimidation le coup d’État de l’été 1957 contre le FLN civil et politique issu du congrès de la Soummam. La dénonciation, chez notre dénonciateur, ne vise que des objets médiatiquement porteurs, si même elle ne cautionne pas, au mieux par le silence, les pouvoirs en place. Il révèle que, comme toute vertu, toute dénonciation à ses limites.

Pour conclure, quand notre ami Pierre Vidal-Naquet juge, comme il l’a fait dans Marianne, que le livre de G-M. Benamou est une «merde», nous sommes d’accord en cela qu’il ne fait qu’opposer un examen rigoureux et méthodique des conditions historiques qui ont présidé au déroulement du drame algérien à une vision inutilement diabolisante.

Annexes : les principales erreurs relevées dans Un Mensonge français

- p. 37 : la répression de l’insurrection du Constantinois du printemps 1945 n’eut pas lieu «le jour où s’achève la deuxième guerre mondiale» mais dans les semaines qui suivirent.

- p. 38 : l’auteur signale les 71 victimes européennes de l’insurrection du 20 août 1955 mais il omet de signaler les autres tués : 21 civils algériens et 31 membres des «forces de l’ordre».

le Congrès de la Soummam n’adopta pas la «stratégie de la terreur», déjà largement utilisée. Il décida simplement de porter la guerre en ville.

- p. 50 : l’Algérie est dite n’avoir été «ni une colonie de conquête ni une colonie de peuplement». C’est là une contre-vérité : elle fut l’une et l’autre.

- p. 51 : en 1848, la «population arabe» est dite «surabondante». Or, elle n’était que de 2 à 3 millions d’habitants, décimés par la guerre de conquête. Et la démographie, contrairement à ce qui est écrit, remonte près d’un demi-siècle avant la pénicilline – dont l’usage est bien loin d’avoir été «massif» ainsi qu’il est dit.

- p. 53 : Le projet Viollette (et non «Violette») fut discuté en 1936 et non en 1935.

- p. 54 : la vieille ligne «julesferryste» ne fut jamais appliquée ainsi qu’en témoignent ses fort maigres résultats en matière de scolarisation des enfants algériens.

- p. 71 : Sartre est déclaré «marxiste» (p. 103, il devient «marxiste-léniniste»). Dieu reconnaîtra les siens.

- p. 79 : Amar Ouzegane et Mohamed (écrit Mohammed) Lebjaoui n’ont jamais été dirigeants du Front à Alger ainsi qu’il est allégué, même «en fait» début 1957. Tous les gens normalement informés savent que la direction d’Alger revenait au CCE (Comité de Coordination et d’Exécution) depuis le Congrès de la Soummam (août 1956), c’est à dire, sous la houlette de Ramdane Abbane, à Benyoucef Ben Khedda, Saad Dahlab, Mohammed Larbi Ben M’hidi et Belkacem Krim. Que Ouzegane et Lebjaoui aient joué un rôle éminent dans la rédaction de la Charte de la Soummam et aient été des adjoints du CCE n’empêche pas qu’ils furent des subor-donnés.

- p. 98 : est mentionné «un général du FLN». Il n’y eut jamais de général au FLN. Le Congrès de la Soummam avait fait du grade de colonel le grade suprême de l’ALN.

- p.108 : Henri Curiel n’a jamais été «contrôlé par le parti communiste». Il fut plutôt considéré comme un stalinien autoproclamé.

- p. 116 : le commando qui a exterminé 301 Algériens au douar Ben Ilman, mechta Kasba, dit «massacre de Melouza», n’était pas dirigé par le colonel Saïd Mohammedi, mais par le lieutenant Abdelkader Bariki, dit Sahnoun, agissant en effet sous les directives de Mohammedi, colonel de la wilâya 3. «L’hémiplégie du souvenir», stigmatisée par Benamou, qui différencie la bonne et la mauvaise torture, ne fait pas partie du registre de l’historien. Au surplus, s’il avait parcouru mon (GM) Histoire intérieure du FLN, il aurait appris qu’il y eut plus sanglant que Melouza : le massacre de la «Nuit rouge», dans la nuit du 13 au 14 avril 1956, commandé par le lieutenant Fadel H’mimi, sous les directives du capitaine de zone, Ami-rouche, qui extermina la dechra Tifraten dans la Basse Soummam.

- p. 122 : en 1945, De Gaulle n’a pas préféré «le conformiste Pinay au visionnaire Pierre Mendès-France». Ce fut René Pléven, et non Antoine Pinay, qui fut préféré aux Finances à Mendès-France.

- p. 185 : Benamou mentionne que, dans l’ALN, «des associations d’officiers libres se forment». À en juger par les documents disponibles, un seul groupe d’officiers se dénomma «officiers libres» en se rebellant contre la direction de la wilâya : ce fut en wilâya 3 (Kabylie) en 1959-60. Il y eut deux autres mouvements séditieux d’importance : en 1957, le «complot des lieutenants» en wilâya 5 (Oranie, Maroc) et, dans la même wilâya, la révolte du capitaine Zoubir en 1959-1960.

- p. 186 : le colonel Mohand Ou El Hadj (wilâya 3) est dit avoir été tué en juillet 1961. En réalité, il ne mourut que dans les années 70.

- p. 214 : est mentionné l’historien «Mohammed Arbi». Il s’agit en réalité de Mohammed Harbi, l’un des deux signataires de ce texte. Et je (MH) ne fus jamais «un chef FLN», mais successivement un militant de la Fédération de France du FLN jusqu’en 1958, puis un cadre civil dans différents ministères, notamment les Affaires Étrangères dirigées en 1961-62 par Saad Dahlab ; et je fus aussi expert aux négociations d’Évian.

Mohammed HARBI, Gilbert MEYNIER

* cet article, écrit fin 2003, a paru une première fois dans le n° 48 de la revue Confluences Méditerranée en 2004. Il a également été publi dans la revue Naqd (Algérie) et par la Revue d'Histoire maghrébine à Tunis.

notes

(1) On trouvera en annexes les principales d’entre elles.

(2) HARBI Mohammed, Le FLN, mirage et réalité, des origines à la prise de pouvoir (1945-1962), Paris, Jeune Afrique, 1980, 446 p.

(3) MEYNIER Gilbert, Histoire intérieure du FLN 1954-1962, Paris, Fayard, 2002, 814 p.

(4) ELSENHANS Hartmut, La Guerre d’Algérie, 1954-1962. La transition d’une France à une autre. Le passage de la IVe à la Ve République, Paris, Publisud, 1999, 1072 p.

(5) BRANCHE Raphaëlle, La Torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, 1954-1962, Paris, Gallimard, 2001, 474 p. ; THÉNAULT Sylvie, Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie, Paris, La Découverte, 2001, 347 p.

(6) La France et l’Algérie en guerre 1830-1870, 1954-1962, Paris, Économica, 2002, 365 p.

(7) Le livre d’Annie REY-GOLDZEIGUER, Aux origines de la guerre d’Algérie, 1940-1945, de Mers El Kebir aux massacres du Nord-Constantinois, La Découverte, 2002, 403 p., n’est pas cité.

(8) AGERON Charles-Robert, dans Matériaux pour l’histoire de notre temps, BDIC, 1992 ; repris dans Enseigner la guerre d’Algérie, ADHE, SFHOM, avec le concours de l’université de Paris VIII-Saint Denis, 1993.

(9) Archives du Service Historique de l’Armée de Terre (Vincennes), carton 1H1459.

(10) Reproduit notamment dans VIDAL NAQUET Pierre, La Raison d’État, réédit. La Découverte, 2002, 338 p.

(11) CORNATON Michel, Les Camps de regroupement de la guerre d’Algérie, réédit. L’Harmattan 1998, 304 p. ; BOURDIEU Pierre, SAYAD Abdelmalek, Le Déracinement. La crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Minuit, 1964, 228 p. ; AGERON Charles-Robert, «Une dimension de la guerre d’Algérie : les regroupements de populations», dans JAUFFRET Jean-Charles, VAÏSSE Maurice, Militaires et guérilla dans la guerre d’Algérie, Bruxelles, Complexe, pp. 327-362.

(12) Sur ce sujet, on renverra à la thèse essentielle d’André NOUSCHI, Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises de la conquête jusqu’en 1919. Essai d’histoire économique et sociale, Paris, PUF, 1961, 767 p., ainsi qu’au non moins essentiel REY-GOLDZEIGUER Annie, Le Royaume arabe, Alger, SNED, 1977, 814 p.

(13) D’après les statistiques officielles, pour les années 1941 et 1942, le surcroît cumulé des décès par rapport à 1939, année normale (111 850) s’établit à 163 190.

(14) DAHLAB Saad, Pour l’indépendance de l’Algérie. Mission accomplie, Alger, Dahlab, 1990, 347 p.

(15) Julliard, 1961, réédit. Union Générale d’Éditions/10-18, 1971, 254 p.

(16) Seuil, 1962.

(17) Sections d’Administration Urbaines : l’équivalent urbain des SAS.

(18) NICK Christophe, Résurrection, Paris, Fayard, 1998, 836 p.

(19) Hommes n’ayant rejoint le FLN/ALN qu’au mois de mars 1962.

(20) Assemblées de notables qui règlent la vie des communautés.

(21) Télérama, 13 septembre 1991.

(22) Service Historique de l’Armée de Terre (Vincennes).

(23) Respectivement Constantinois, Kabylie, Sud Constantinois/Aurès.

(24) Groupe Mobile de Sécurité.

(25) «Le drame des harkis», XXe siècle, N° 42, 1994, pp. 3-16 ; «Supplétifs algériens de la guerre d’Algérie», XXe siècle, N° 48, 1995, pp. 3-20 ; «Le drame des harkis : mémoire ou histoire» ?, XXe siècle, N° 68, 1995, pp. 3-15.

(26) Cf. article cité supra, note 4.

(27) Gilbert MEYNIER, op. cit., p. 283 et pp. 289-290.

(28) TERNANT Geneviève de (dir.), L’Agonie d’Oran, t. 3, Nice, Éditions Gandini, 2001.

(29) Les chiffres tirés des archives militaires françaises donnent 2 788 tués et 875 disparus, soit un total de 3 663 (cf. Gilbert Meynier, op. cit., p. 283).

Mohammed HARBI et Gilbert MEYNIER

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)