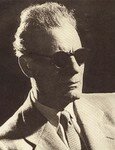

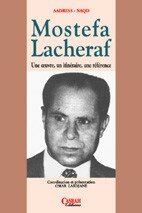

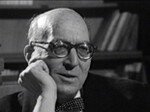

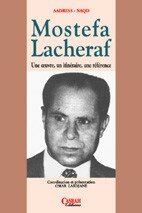

Mostefa Lacheraf, historien algérien

1917-2007

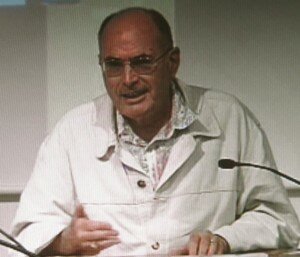

L'historien algérien Mostefa Lacheraf est mort le vendredi 12 janvier 2007, à l'âge de 89 ans. Né le 7 mars 1917 sur le territoire de la commune mixte de Sidi Aïssa (Algérois), il fut un intellectuel à la double culture et un militant de l'indépendance algérienne. Nommé ministre de l'Éducation nationale de ce pays en 1977, il critiqua la politique démagogique qui lui succéda ainsi que le danger politique et culturelle que représentait l'islamisme. Mostefa Lacheraf est l'auteur de Algérie, nation et société (1965, réédité par Casbah éd.), de Les ruptures et l'oubli (Casbah éd.) et Des noms et des lieux. Mémoire d'une Algérie oubliée (Casbah éd.). Nous donnons un extrait de ce dernier ouvrage dans lequel Mostefa Lacheraf évoque quelques références et modalités de sa formation intellectuelle dans une narration qui mêle son enfance, sa jeunesse et le poids de celles-ci sur l'homme accompli mais toujours curieux et tendu vers l'idéal de culture universelle.

L'historien algérien Mostefa Lacheraf est mort le vendredi 12 janvier 2007, à l'âge de 89 ans. Né le 7 mars 1917 sur le territoire de la commune mixte de Sidi Aïssa (Algérois), il fut un intellectuel à la double culture et un militant de l'indépendance algérienne. Nommé ministre de l'Éducation nationale de ce pays en 1977, il critiqua la politique démagogique qui lui succéda ainsi que le danger politique et culturelle que représentait l'islamisme. Mostefa Lacheraf est l'auteur de Algérie, nation et société (1965, réédité par Casbah éd.), de Les ruptures et l'oubli (Casbah éd.) et Des noms et des lieux. Mémoire d'une Algérie oubliée (Casbah éd.). Nous donnons un extrait de ce dernier ouvrage dans lequel Mostefa Lacheraf évoque quelques références et modalités de sa formation intellectuelle dans une narration qui mêle son enfance, sa jeunesse et le poids de celles-ci sur l'homme accompli mais toujours curieux et tendu vers l'idéal de culture universelle.

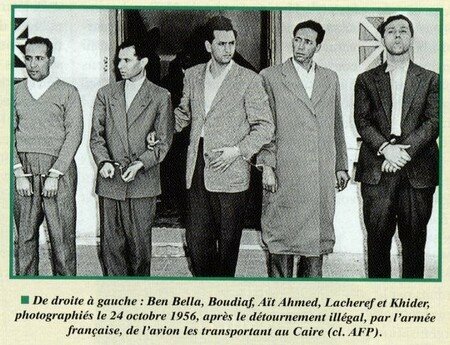

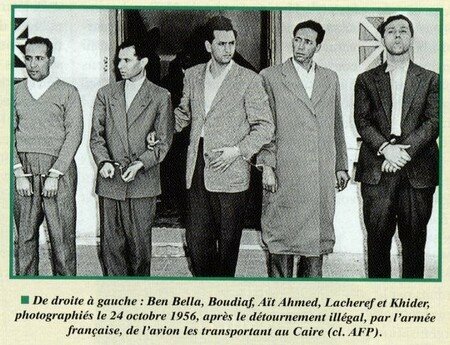

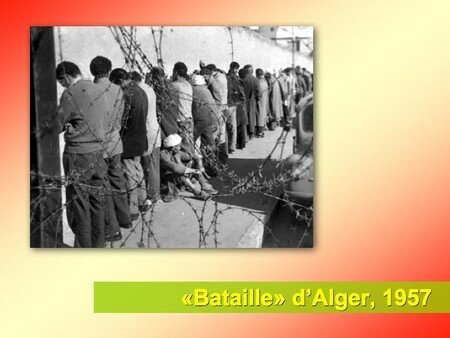

les dirigeants du FLN passagers de l'avion arraisonné le 22 octobre 1956

l'enfance d'un intellectuel

Mostefa LACHERAF

tiré du livre Des noms et des lieux (Casbah éd., 1998)

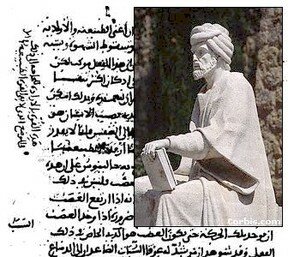

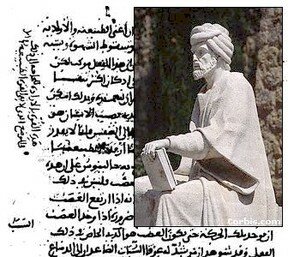

À lire le grand voyageur andalou Ibn Jobaïr (1145-1217), l'historien Tabarî (839-923), l'autre grand voyageur maghrébinb Ibn Battouta, on éprouve un véritable plaisir intellectuel qui satisfait l'esprit par la densité du style, la clarté de l'expression, le souci de préciser d'une façon non laborieuse ou embarrassée les moindres détails quand il décrit un monument (la fameuse coupole de la mosquée des Omeyyades à Damas) ou les gîtes d'étape ou voyages en groupe au cours d'un long périple. Et c'est pour cela qu'en ce qui concerne l'oeuvre de ce dernier, le ministère égyptien de l'Instruction publique avait publié à l'intention des élèves de l'enseignement secondaire, déjà en 1934, un recueil de textes significatifs d'Ibn Battouta (1304-1377) relatant, dans une édition claire et munie de notes explicatives et de cartes, les

À lire le grand voyageur andalou Ibn Jobaïr (1145-1217), l'historien Tabarî (839-923), l'autre grand voyageur maghrébinb Ibn Battouta, on éprouve un véritable plaisir intellectuel qui satisfait l'esprit par la densité du style, la clarté de l'expression, le souci de préciser d'une façon non laborieuse ou embarrassée les moindres détails quand il décrit un monument (la fameuse coupole de la mosquée des Omeyyades à Damas) ou les gîtes d'étape ou voyages en groupe au cours d'un long périple. Et c'est pour cela qu'en ce qui concerne l'oeuvre de ce dernier, le ministère égyptien de l'Instruction publique avait publié à l'intention des élèves de l'enseignement secondaire, déjà en 1934, un recueil de textes significatifs d'Ibn Battouta (1304-1377) relatant, dans une édition claire et munie de notes explicatives et de cartes, les péripéties et les grands moments de ses voyages.

péripéties et les grands moments de ses voyages.

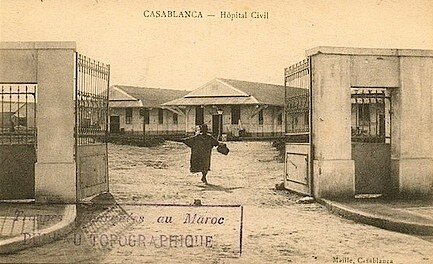

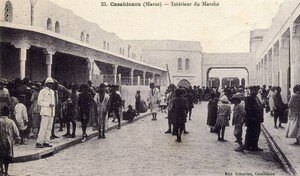

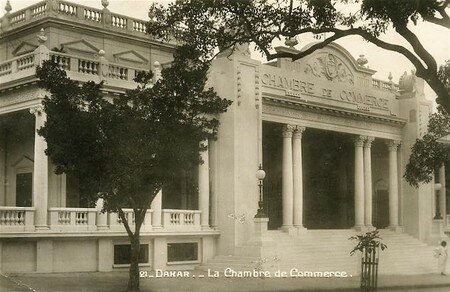

Ce livre dû aux soins éclairés, au pertinent souci pédagogique et à l'annotation appropriée à l'importance de l'ouvrage et au niveau, assez sérieux, pour l'époque, des élèves égyptiens des lycées et collèges, avait été préparé par deux inspecteurs de la langue arabe du ministère de l'Instruction publique au Caire, et leurs noms sont passés à l'histoire de la littérature arabe. Il s'agit de Ahmed al-‘Awâmiri bey et surtout de Mohammed Ahmed Jâd al-Mawla bey (1). Ce livre de morceaux choisis de la Rihla d'Ibn, Battouta, je l'avais trouvé chez un bouquiniste de l'ancienne place de l'Opéra du Caire [photo ci-dessous, en 1924] il y a une trentaine d'années. À son exemple, en rassemblant des extraits de grands chefs-d'oeuvre des "humanités arabes" anciennes on rendrait service à nos élèves en leur donnant - comme cela se passe pour tous les degrés de l'éducation scolaire dans le monde entier - le goût de beaux textes bien commentés et munis de notes explicatives concernant la langue, et surtout l'appétit de lire  plus tard d'autres oeuvres de l'esprit humain en commençant, d'abord, par ceux dont le jeune élève a eu déjà un agréable aperçu par l'intermédiaire de tels morceaux choisis tirés d'un seul et même auteur. (...)

plus tard d'autres oeuvres de l'esprit humain en commençant, d'abord, par ceux dont le jeune élève a eu déjà un agréable aperçu par l'intermédiaire de tels morceaux choisis tirés d'un seul et même auteur. (...)

Dans mon jeune âge, et parce que nos premiers maîtres, dans un espace paisible, homogène, cohérent avaient quelque chose à nous communiquer sans volontarisme ni souci de répandre une quelconque idéologie personnelle, non seulement leurs propos et réflexions plus graves pouvaient (étant donné notre innocence) ne pas avoir d'impact durable et pervers, mais les textes scolaires bien choisis, beaux et généreux qu'ils proposaient en y mettant du leur, pouvaient, eux, se répercuter pour l'essentiel dans le courant de toute une vie.

Je me rappelle à vingt-cinq ou trente ou quarante ans d'intervalle, parce que je l'avais lu à l'école ou auprès du taleb cultivé de mes premières classes d'arabe, des textes isolés de Jabrane Khalil Jabrane (2) [ci-contre], d'Al-Mouaylihi (3), des pages d'un roman de Saintine (4), de Amaci ou Jorgi Zaïdane (5) et de certains écrivains du "Mahdjar" ou émigration intellectuelle libanaise aux Amériques, les avoir recherchés plus tard et relus avec un réel profit littéraire et un rare plaisir fait de lointaines retrouvailles mêlées à l'enfance transfigurée et ses mystérieuses et attachantes relations avec un monde auquel on s'évertuait alors à s'initier par tous les pores de son existence charnelle et les facultés encore vierges et enthousiastes de son esprit.

la joie de lire, la joie d'apprendre

On peut rarement se faire une idée exacte de cette passionnante "remontée vers les sources" de la joie de lire, de la joie d'apprendre si on ne l'a pas pratiquée dès le jeune âge, d'une façon fortuite, à travers des extraits d'oeuvres historiques ou littéraires dans une anthologie destinée aux écoliers d'abord ; ensuite, à un niveau plus élevé, aux lycéens et, plus tard, aux futurs étudiants dans les grandes classes de lettres et philosophie de l'ancien système d'enseignement des années 1930. Sans exagérer, c'était là le creuset non délibéré mais naturellement consenti d'une somme d'habitudes intellectuelles, de réflexes, de goûts, d'élans, de prédispositions susceptibles de constituer plu stard l'esprit de recherche.

À quarante ou cinquante ans d'intervalle, et même aujourd'hui à plus de soixante-seize ans d'âge, quand je retrouve les livres dont j'avais eu une sorte de "primeur" (...), je me hâte de les acquérir si je ne les ai pas  déjà dans ma bibliothèque. Je viens de parler, en passant, de Saintine, écrivain français peu connu, né à la fin du XVIIIe siècle, auteur d'un roman célèbre écrit en 1836 sous le titre de Picciola et relatant la très curieuse histoire d'un prisonnier, seul dans une forteresse par la volonté de l'empereur Napoléon Ier, et se vouant à l'amour d'une fleur dans une longue crise mystique aggravée par la solitude et la perte de liberté.

déjà dans ma bibliothèque. Je viens de parler, en passant, de Saintine, écrivain français peu connu, né à la fin du XVIIIe siècle, auteur d'un roman célèbre écrit en 1836 sous le titre de Picciola et relatant la très curieuse histoire d'un prisonnier, seul dans une forteresse par la volonté de l'empereur Napoléon Ier, et se vouant à l'amour d'une fleur dans une longue crise mystique aggravée par la solitude et la perte de liberté.

Ce livre, l'un des mieux écrits de la langue française d'après les critiques littéraires, je ne sais dans quelles circonstances, il se trouva dans notre modeste maison de Sidi-Aïssa, parmi les ouvrages de travail de mes deux frères aînés, lycéens, et cela en 1926 ou 1927, et pourquoi il resta à traîner pendant de longues années encore dans une édition peu ordinaire, soignée bien que brochée, c'est-à-dire non reliée, avec sa couverture bleue, ses caractères d'imprimerie très nets sur des feuillets blancs comme neige. Cette "logistique" matérielle, nouvelle pour moi à dix ans et tranchant sur le déjà vu d'autres livres d'édition courante, jointe à une mise en appétit, esthétiquement parlant, envers le romantisme littéraire de grande époque, contribuèrent à graver dans ma mémoire, non pas l'histoire elle-même, mais tout ce qui peut constituer à travers cette très ancienne lecture le souvenir encore vivant à ce jour de véritables textes d'anthologie contenus dans le roman de Joseph-Xavier Boniface Saintine et conçus comme des réflexions philosophiques attachantes sur l'Art, le Nature, l'Humanité. Il est clair, cependant, que ce n'est pas à neuf ou dix ans et même à douze et quatorze ans que ces textes plus ou moins ardus et théoriques m'étaient abordables, en dehors du schéma romanesque et du souffle étrange de révolte dont s'animaient l'histoire et l'ensemble du livre.

Tout cela indique, au contraire, comme derrière une brume de la mémoire, la durée de la "fréquentation" d'un roman dont l'attrait avait pour moi des aspects dus non pas à une langue qui ne m'était pas familière à un certain niveau colaire, mais au sens d'une culture orale collective ambiante existant alors dans mon apprentissage algérien lié à la littérature populaire, aux contes, aux récits de famille, aux témoignages d'une vie précoce menée par notre génération dans une région des Hauts-Plateaux riche en traditions, décontractée, nourrie, avant l'école ou simultanément à l'école coranique et française, d'un parler bédouin nuancé et presque adulte pour notre juvénile pratique des acquis de l'observation assidue de la campagne steppique avec ses pierres, ses plantes, ses insectes, ses oiseaux, des intempéries et des fêtes dont elle était le théâtre au milieu d'autres épreuves et d'autres joies.

d'une vie précoce menée par notre génération dans une région des Hauts-Plateaux riche en traditions, décontractée, nourrie, avant l'école ou simultanément à l'école coranique et française, d'un parler bédouin nuancé et presque adulte pour notre juvénile pratique des acquis de l'observation assidue de la campagne steppique avec ses pierres, ses plantes, ses insectes, ses oiseaux, des intempéries et des fêtes dont elle était le théâtre au milieu d'autres épreuves et d'autres joies.

Pour ce qui est des générations précédentes dont la nôtre héritait quant à l'ancrage profond dans une Algérie algérienne, comme pour les autres générations jusqu'à la fin de la guerre de libération nationale, la "déculturation" telle que décrite plus tard et jusqu'à nos jours, n'existait pratiquement pas.

Un jour on fera remonter la date fatale de la perte d'une algériannité ancienne et fervente qui nous avait forgés et nous était chère, à l'intrusion dans notre société, d'un malentendu dont l'école et le nationalisme allaient payer le prix fort, à l'égal d'une véritable catastrophe : celui d'un Baâth spécifique et sournois, idéologie minorative, édulcorante, aux ravages incalculables pour les mentalités et le simple credo de la patrie et le bon sens dans l'action politique. Il serait juste de dire qu'à cette forme d'acculturation ravageuse et néanmoins semi-officielle s'ajoute une autre plus réduite dans ses effets, d'origine européenne et, pour cette raison, assez suspecte depuis l'ère coloniale.

Mais loin d'être le produit de l'école et des déviations néo-nationalistes, elle concerne un domaine et des franges citadines ou récemment urbanisées d'une population s'étant peut-être mal engagée dans la  modernité universelle en optant, par inclination de milieu et d'affinités paresseuses, pour une sous-culture petite-bourgeoise occidentale qui se retrouve d'ailleurs - comble de la dérision ! - sous une forme arabisée dans les films et le "music-hall" et autres apports mimétiques douteux de l'Égypte contemporaine et de certaines capitales arabes. Cette copie conforme du mauvais goût petit-bourgeois européen d'expression arabe, précisément parce qu'elle est arabophone et nous vient du Proche-orient, rencontre auprès d'un certain public arabisé selon l'évangile baâthiste, une faveur exagérée à laquelle ne peut pas prétendre la culture traditionnelle maghrébine et notamment son fleuron andalou ancien dans le domaine de la musique élaborée. (...)

modernité universelle en optant, par inclination de milieu et d'affinités paresseuses, pour une sous-culture petite-bourgeoise occidentale qui se retrouve d'ailleurs - comble de la dérision ! - sous une forme arabisée dans les films et le "music-hall" et autres apports mimétiques douteux de l'Égypte contemporaine et de certaines capitales arabes. Cette copie conforme du mauvais goût petit-bourgeois européen d'expression arabe, précisément parce qu'elle est arabophone et nous vient du Proche-orient, rencontre auprès d'un certain public arabisé selon l'évangile baâthiste, une faveur exagérée à laquelle ne peut pas prétendre la culture traditionnelle maghrébine et notamment son fleuron andalou ancien dans le domaine de la musique élaborée. (...)

les bilingues invétérés

Mais revenons aux livres lus et relus ; à ceux qu'on découvre pour la première fois ou qu'on retrouve après une très longue absence dans d'autres univers ! L'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et parfois la vieillesse ont alors, étrangement, le même fil conducteur qui aide, par des souvenirs pertinents, sûrs ou intuitifs, à traverser le labyrinthe des ans et des épreuves jusqu'au dernier bénéficiaire de cette ancienne "lecture" revenue à lui comme un fantôme désirable.

C'est ainsi qu'en octobre 1966, dans un autre continent et une ville éloignée géographiquement de notre Méditerranée, j'ai découvert chez un bouquiniste de Sào Paulo (Brésil) d'origine syrienne - un Yazigi apparenté au fameux encyclopédiste arabe du XIXe siècle - deux ouvrages dont j'avais parcouru, il y avait bien longtemps de cela, des passages assez substantiels et significatifs sans pouvoir jamais me les approprier ou les lire en entier. C'était Tahâfut at-tahâfut du grand philosophe Ibn Roshd (Averroès) recherché vainement au Caire où il avait pourtout été édité, et Charh Manâzil al-ansâri d'Ibn Quayyim al-Jawzia (XIVe siècle), célèbre théologien et juriste disciple du réformateur hanbalite Ibn Taymîya et qui fut persécuté et emprisonné avec son maître. "Admirable prosateur", selon le jugement de tous ceux qui ont étudié son oeuvre dans le passé, il est aussi compté parmi les grands noms de la littérature arabe.

apparenté au fameux encyclopédiste arabe du XIXe siècle - deux ouvrages dont j'avais parcouru, il y avait bien longtemps de cela, des passages assez substantiels et significatifs sans pouvoir jamais me les approprier ou les lire en entier. C'était Tahâfut at-tahâfut du grand philosophe Ibn Roshd (Averroès) recherché vainement au Caire où il avait pourtout été édité, et Charh Manâzil al-ansâri d'Ibn Quayyim al-Jawzia (XIVe siècle), célèbre théologien et juriste disciple du réformateur hanbalite Ibn Taymîya et qui fut persécuté et emprisonné avec son maître. "Admirable prosateur", selon le jugement de tous ceux qui ont étudié son oeuvre dans le passé, il est aussi compté parmi les grands noms de la littérature arabe.

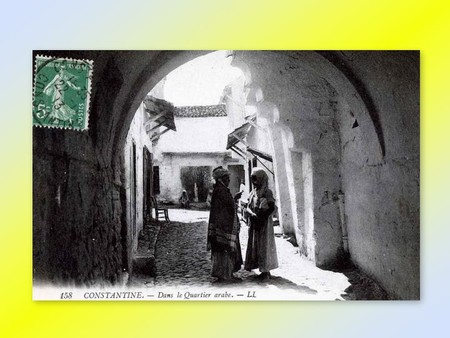

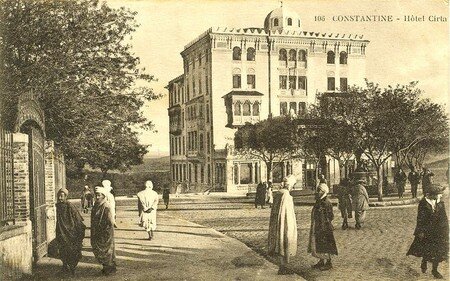

Quelques années auparavant, sur la même place de l'Opéra, au Caire, où, quelques temps après ma sortie de prison, j'avais trouvé l'Ibn Battouta dont je viens de parler plus haut, j'eus la chance de découvrir les vieux bouquins exposés pêle-mêle, les poèmes d'Henri Michaux (en français) et la Taghribat Bani-Hilâl, ou Geste aventureuse des Beni Hilal (en arabe), autre version de ce que j'avais entendu dans mon enfance bédouine du Hodna-Titteri sur Dhiâb ben Ghanem. Ne disait-on pas que le légendaire coursier dudit Dhiâb, héros de l'épopée  hilalienne, avait laissé la marque de son sabot sur le rempart de Sour-el-Ghozlane, [ci-contre] ville voisine de mon village natale ? Mais, en passant, ce qu'il faut retenir de cette évocation de livres et de lectures dont le souvenir remonte pour moi au passé proche ou lointain, c'est, entre autres, le fait ignoré ou méconnu, par sectarisme idéologique en Algérie et nulle part ailleurs, qu'au Caire, capitale de l'arabité intellectuelle, les bouquinistes exposaient en plein air des vieux livres en plusieurs langues européennes en plus de ceux, nombreux et de valeur, en langue arabe. Cela n'est pas fait pour nous étonner quand on sait que les plus grands écrivains proches et moyen-orientaux étaient et sont toujours d'éminents... bilingues et trilingues tels que Taha Hussein (6), Mahmoud al-‘Aqqâd (7), Mahmoud Teymour (8), Tawfik el-Hakim (9), Abdel-Qâdir Al-Mâzini (10), Naguib Mahfouz (11) et, avant eux (ou leurs contemporains) les pionniers de la littérature moderne née en exil comme Jabrane Khalil Jabrane, Chekib Arslâne (12), Mikhaïl Na'ïmah (13), Amine Rayhani (14), etc., déjà cité et, bien entendu tous les écrivains universitaires, hommes de culture maghrébins (sauf les algériens militants du Baâth spécifique).

hilalienne, avait laissé la marque de son sabot sur le rempart de Sour-el-Ghozlane, [ci-contre] ville voisine de mon village natale ? Mais, en passant, ce qu'il faut retenir de cette évocation de livres et de lectures dont le souvenir remonte pour moi au passé proche ou lointain, c'est, entre autres, le fait ignoré ou méconnu, par sectarisme idéologique en Algérie et nulle part ailleurs, qu'au Caire, capitale de l'arabité intellectuelle, les bouquinistes exposaient en plein air des vieux livres en plusieurs langues européennes en plus de ceux, nombreux et de valeur, en langue arabe. Cela n'est pas fait pour nous étonner quand on sait que les plus grands écrivains proches et moyen-orientaux étaient et sont toujours d'éminents... bilingues et trilingues tels que Taha Hussein (6), Mahmoud al-‘Aqqâd (7), Mahmoud Teymour (8), Tawfik el-Hakim (9), Abdel-Qâdir Al-Mâzini (10), Naguib Mahfouz (11) et, avant eux (ou leurs contemporains) les pionniers de la littérature moderne née en exil comme Jabrane Khalil Jabrane, Chekib Arslâne (12), Mikhaïl Na'ïmah (13), Amine Rayhani (14), etc., déjà cité et, bien entendu tous les écrivains universitaires, hommes de culture maghrébins (sauf les algériens militants du Baâth spécifique).

Figurez-vous aussi que les écrivains japonais et autres asiatiques dignes, aujourd'hui, d'écrire et de connaître le vaste Univers, ainsi d'ailleurs que les plus célèbres parmi les écrivains de l'Europe, sont des bilingues invétérés. On ne peut imaginer, de nos jours, dans l'ensemble du monde arabe et ses régions les plus reculées, des universitaires, des diplomates (eh ! oui), des responsables d'institutions culturelles ou éditoriales ou de presse (instituts scientifiques et de recherche, radio-télévision, informatique et centres de documentation et d'archives, bibliothèques nationales et salles de lecture publique, maisons d'édition, laboratoires et centres d'expérimentation, musées de toutes sortes, etc.), qui seraient monolingues, ni, d'ailleurs, dans le reste du monde et davantage encore dans les pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord.

**

J'ai déjà dit - je crois - que dans mon enfance, celui qui nous fournissait en livres et en publications arabes vers les années 1930 s'appelait Si El-‘Azzouzi et était originaire d'El-Oued. Il faisait à peu près tous les marchés de la région jusqu'à Biskra en transportant d'Alger, chaque semaine, de la friperie et ces livres et revues usagés qu'il se procurait je ne sais comment et réservait exclusivement à des amis et lettrés de village. Il existait alors - comme on le verra plus loin - des filières spécialisées dans la vente de vieux livres, interdits ou pas, surtout [dans la vente] des vieilleries, assimilées par les autorités coloniales à la friperie vestimentaire dont il faudra un jour écrire l'histoire parce qu'elle fut une pénible constante dans l'Algérie appauvrie et parfois loqueteuse jusqu'à la veille de l'indépendance. Cependant, ces ouvrages et ces revues arabes périmées, acheminées clandestinement sans doute d'Égypte en passant par la Tunisie trouvaient, non seulement des lecteurs, mais surtout, dans chaque village ou à peu près, l'homme, le taleb qui savait en tirer parti convenablement, étant lui-même assez ouvert, capable de bien lire et bien comprendre après avoir dépassé le stade de "déchiffreur", commun au plus grand nombre comme aujourd'hui encore, hélas ! Ces rares talebs-lettrés modernistes rompaient souvent avec une tradition maraboutique paresseuse sans adhérer, pour autant à "l'Association des Oulémas musulmans algériens" dont c'était l'avènement en ces années-là dans l'Algérie citadine et beaucoup moins dans les campagnes, en dehors du Sud constantinois et d'une partie de la Kabylie orientale ou "Petite Kabylie".

village. Il existait alors - comme on le verra plus loin - des filières spécialisées dans la vente de vieux livres, interdits ou pas, surtout [dans la vente] des vieilleries, assimilées par les autorités coloniales à la friperie vestimentaire dont il faudra un jour écrire l'histoire parce qu'elle fut une pénible constante dans l'Algérie appauvrie et parfois loqueteuse jusqu'à la veille de l'indépendance. Cependant, ces ouvrages et ces revues arabes périmées, acheminées clandestinement sans doute d'Égypte en passant par la Tunisie trouvaient, non seulement des lecteurs, mais surtout, dans chaque village ou à peu près, l'homme, le taleb qui savait en tirer parti convenablement, étant lui-même assez ouvert, capable de bien lire et bien comprendre après avoir dépassé le stade de "déchiffreur", commun au plus grand nombre comme aujourd'hui encore, hélas ! Ces rares talebs-lettrés modernistes rompaient souvent avec une tradition maraboutique paresseuse sans adhérer, pour autant à "l'Association des Oulémas musulmans algériens" dont c'était l'avènement en ces années-là dans l'Algérie citadine et beaucoup moins dans les campagnes, en dehors du Sud constantinois et d'une partie de la Kabylie orientale ou "Petite Kabylie".

Le "taleb" du village n'était pas toujours une personnalité marquante mais un éducateur utile (quand il était lui-même bien formé et dévoué aux enfants et à leurs familles), pris en charge par les parents d'élèves, c'est-à-dire très modestement et parfois nourri. Autodidacte et libre, ce maître d'école savait aussi qu'il était le parent pauvre de l'institution scolaire officielle française,quand elle existait dans le village ou la petite localité urbaine. Le rythme de fréquentation par les écoliers tour à tour de son humble lieu d'enseignement - une petite salle ouvrant sur la rue - et de l'école française, n'était commode ni pour lui ni pour ses élèves. Ceux-ci se levaient aux aurores pour aller d'abord à l'école coranique, avant de la quitter à l'approche de huit heures pour courir vers l'école française. Il était fréquent que ces écoliers, après le déjeuner de midi, retournent pour moins d'une heure de temps à l'école arabe mais plus sûrement encore ils le faisaient après le sortie des classes de l'école française à seize heures. Si le jeudi (contrairement au dimanche) était férié à l'école coranique, il ne devenait effectif comme jour de repos qu'après la séance du matin consacrée au tikràr ou révision, à haute voix, de tout ou partie des chapitres du Coran déjà appris par les gamins sous la direction du maître.

Le temps partagé entre les deux écoles pouvait paraître éreintant pour des enfants de six à douze ans, très souvent mal nourris et insuffisamment vêtus en hiver, mais en général ils s'en tiraient assez bien, l'endurance native aidant à l'adaptation à un climent continental rigoureux, chaud et froid et toujours sec. Dans l'une des deux écoles, tout se faisait ou presque en silence, dans une salle équipée de tables et de sièges placés en face du tableau noir ; dans l'autre, espace nu pourvu de nattes en alfa, rudimentaire, mais hospitalier, on récitait tous ensemble à tue-tête, et quand la voix collective faiblissait, le rappel véhément du taleb, assis lui aussi par terre, relançait la lecture, l'harmonieuse psalmodie enfantine. À cet âge, il n'y a ni passions ni phobies.

école arabe, Biskra

Le colonisateur croyait peut-être que les jeunes enfants et leurs parents seraient tentés de comparer le "confort" matériel et "l'archaïsme", et d'opter en faveur du premier, mais les écoliers et leurs tuteurs ne pensaient pas à mal, n'avaient pas de préférence proclamée et c'était cela qui faisait leur force, leur capacité d'apprentissage et de décontraction tolérante dans l'un et l'autre secteurs du savoir.

école arabe, Biskra

Et puis, l'école officielle du village de Sidi-Aïssa était une école dite "indigène" où il n'y avait pas un seul élève européen mais une grande majorité d'élèves musulmans en même temps qu'une douzaine de petits israélites parlant l'arabe comme leur langue maternelle et fortement arabisés dans leurs genres de vie. Eux et leurs familles, certainement de citoyenneté française, appartenaient à la communauté juive du Sud algérien et portaient cinq ou six noms parmi ceux de l'ancienne diaspora andalouse judaïque réfugiée au Maghreb entre le XIVe et le XVIIe siècle et débordant depuis 1830, les lieux habituellement citadins pour s'intégrer à des centres villageois dans la mouvance de grands foyers rabbiniques traditionnels tels que Ghardaïa, Laghouat, Bou Saâda.

"Constantine, enfants arabes et juifs", carte postale ancienne

Notre village se trouve précisément au voisinage de cette dernière ville, et les noms les plus connus de la petite communauté juive de Sidi-Aïssa étaient ceux de Sellem, El Baz, Chicheportiche, Nedjar, Benguetta. Peut-être que la mode religieuse n'était pas, à l'époque, pour le "m'as-tu vu" et le côté spectaculaire de la simple pratique, de l'observance rituelle exagérée comme aujourd'hui, car, dans ce centre villageois pourtant bien situé et peuplé d'habitants à la spiritualité mystique ou monothéiste affirmée, il n'existait ni mosquée officielle, ni église, ni synagogue connue édifiée en tant que telle.

Femmes juives et femmes musulmanes se rendaient visite pendant les fêtes religieuses de l'une ou l'autre communauté, et leurs familles partageaient parfois l'usage de la même cour dans la grande maison où elles habitaient côte à côte dans des logements séparés, autonomes. Curieusement encore, ces femmes de foi religieuse différente mais parlant la même langue et vivant en bon voisinage avec leurs familles, se rencontraient parfois ensemble en "pélerinage" au tombeau de Sidi Aïssa ben M'hammed sur les collines austères et nues qui dominent le village au sud-ouest. Ayant toujours été sensible aux belles voix de femmes modulant une harmonie classique consacrée par le temps, je me rappelle encore ce que chantaient quelques femmes israélites venues offrir à ma mère du pain azym de la Pâque juive en entonnant sur le pas de la porte, en partant, un air célèbre d'origine andalouse. C'était toujours, en quelque sorte, dans les années 1920 chez les femmes algéroises et citadines en général, de la région du centre du pays, le chant nostalgique de "l'Au-revoir".

Ces visiteuses attentionnées et, naturellement toutes arabophones de mère en fille, avaient comme la plupart des femmes entre elles, plus d'humanité et de décontraction affectueuse et spontanée dans leurs rapports, surtout dans le monde méditerranéen. Il en va autrement des relations entre hommes au masculin et cela est vrai du monde entier et de l'histoire de toute l'espèce humaine depuis les origines.

Ce qui ne veut pas dire - pour ce qui est de notre village - qu'il existait par principe une hostilité collective envers les juifs de la part des habitants musulmans de Sidi-Aïssa. Les relations entre les deux communautés allaient sans doute changer à l'avènement du sionisme agressif, militaire et colonial lors de la spoliation de la Palestine par le nouvel État d'Israël, mais je n'étais plus là pour en juger puisque ma famille a quitté définitivement le village dans l'été de l'année 1935. de mon temps, et plus tard à l'école - de la fin des années 1920 au milieu des années 1930 - et dans mon quartier, la fillette, puis la jeune fille et la femme mariée la plus belle et la plus indépendante d'esprit était Sawda, une jeune juive qui, je l'appris en 1964, était restée dans la région de Sidi-Aïssa/Chellalet-el-Adhaoura après le départ massif de ses coreligionnaires et des rares Européens, et avait rendu clandestinement de grands services au F.L.N-A.L.N. et à la cause nationale pendant notre guerre de libération.

"fillettes juives", carte postale ancienne, Algérie

Déjà, quand je fréquentais Si Ahmed Medouas, le taleb autodidacte et cultivé qui fut mon maître et l'école coranique dès 1925 et, occasionnellement, un compagnon et un ami de la famille jusque dans les années 1940, il me parlait d'elle toujours avec infiniment de respect comme si elle était elle-même musulmane, et lui apportait de la nourriture en s'attardant à converser avec lui sur un tas de sujets dont se préoccupaient, à l'époque, les plus politisés des Algériens.

**

Si Ahmed Medouas est ce vieux maître d'école coranique un peu plus âgé que le plus "vieux" de ses élèves et qui enseignait le Coran et, parfois, les rudiments de la grammaire arabe et beaucoup d'autres choses concernant la littérature. Menant une existence d'ascète en vivant de peu, il consacrait ses loisirs à la lecture des livres et publications arabes apportés chaque semaine par Si El-‘Azzouzi, marchand de friperie et voyageur infatigable de la culture malgré ses connaissances limitées en la matière. Si Ahmed qui, à la longue, était devenu un ami, un frère aîné, après avoir été le maître attentif et sévère des premières années de mon enfance studieuse à Sidi-Aïssa, nous changeait d'emblée, jusque dans le milieu des années 1930, des autres talebs traditionnels d'école arabe que nous eûmes dès 1924 ou 1925 à peu près. Aussi consciencieux que lui et dévoués, ces maîtres pédagogues de village n'avaient pas son ouverture d'esprit, sa curiosité intellectuelle et sa bonté, ni une certaine chaleur affective de l'algérianité.

Mostefa Lacheraf, Des noms et des lieux.

Mémoire d'une Algérie oubliée, éd. Casbah, 1998, p. 19-30.

Mostefa Lacheraf et Boudiaf en octobre 1955

___________________________

notes (Michel Renard)

(1) Mohammed Ahmed Jâd al-Mawla bey, est notamment l'auteur de Muhammad al-Mathal al-Kamil (Mahomet, l'exemplaire perfection) (Le Caire, 1932 ; rééd. Beyrouth, 1972).

(2) Jabrane Khalil Jabrane (en arabe) ou Khalil Gibran (1883-1931) [photo ci-contre], célèbre écrivain et poète libanais, chrétien maronite. Le Prophète est publié en 1923.

(3) Al-Mouaylihi, ou Mohammed al-Muwaylihi (1858-1930), écrivain égyptien auteur de Hadith ‘Isa ibn Hisham (1898 et 1907) ; traduction en langue française : Ce que nous conta ‘Isâ ibn Hichâm, éd. du Jasmin, Clichy, 2005, préface de Luc-Willy Deheuvels [dans l'édition en langue française du journal égyptien al-Ahram : interview de Randa Sabry, professeur de critique littéraire à l'université du Caire et traductrice de al-Muwaylihi].

Hadith ‘Isa ibn Hisham (1898 et 1907) ; traduction en langue française : Ce que nous conta ‘Isâ ibn Hichâm, éd. du Jasmin, Clichy, 2005, préface de Luc-Willy Deheuvels [dans l'édition en langue française du journal égyptien al-Ahram : interview de Randa Sabry, professeur de critique littéraire à l'université du Caire et traductrice de al-Muwaylihi].

(4) Joseph-Xavier Boniface Saintine (1798-1865), auteur de théâtre et de ce roman dont parle Lacheraf, Picciola, qui date de 1836, qui est sous-titré "la fleur et le prisonnier" et qui a connu des dizaines (!) de rééditions.

(5) Jirji Zaydan (1861-1914), chrétien libanais d'Égypte, auteur de nouvelles et romans

historiques ; de tendance réformiste (Nahda), il fonde la revue al-Hilal en 1892 ; a publié Tarikh al-Tamaddun (1902-1906), Rihlah ila Urubba (1912). Cf. Anne-Laure Dupont, Girgi Zaydan, 1861-1914, écrivain réformiste et témoin de la renaissance arabe, Institut français du Proche-Orient, Damas, 2006. Cf. L'autobiographie de Jurji Zaidan, comprenant quatre lettres à son fils (en langue anglaise). Cf. aussi Saladin et les assassins, éd. Paris-Méditerranée, 2006.

historiques ; de tendance réformiste (Nahda), il fonde la revue al-Hilal en 1892 ; a publié Tarikh al-Tamaddun (1902-1906), Rihlah ila Urubba (1912). Cf. Anne-Laure Dupont, Girgi Zaydan, 1861-1914, écrivain réformiste et témoin de la renaissance arabe, Institut français du Proche-Orient, Damas, 2006. Cf. L'autobiographie de Jurji Zaidan, comprenant quatre lettres à son fils (en langue anglaise). Cf. aussi Saladin et les assassins, éd. Paris-Méditerranée, 2006.

(6) Taha Hussein [ou : Husayn] (1889-1973), le "doyen de la littérature arabe", écrivain égyptien marqué par la cécité dont il fut victime dès l'âge de trois ans, et par la confrontation avec la culture occidentale. En 1919, il soutient une thèse en Sorbonne sous la direction de Durkheim, consacrée à la philosophie politique d'Ibn Khaldûn. En 1926, il publie La poésie antéislamique (fi al-shi'r al-jahili) qui fait scandale car il doute de l'authenticité du poète Imrû'l-Qays (mort vers 530 ou 540) et y affirme le caractère apocryphe de la célèbre poésie antéislamique (muallaqat). Celle-ci, d'après lui, aurait été rédigée aux temps des

trois ans, et par la confrontation avec la culture occidentale. En 1919, il soutient une thèse en Sorbonne sous la direction de Durkheim, consacrée à la philosophie politique d'Ibn Khaldûn. En 1926, il publie La poésie antéislamique (fi al-shi'r al-jahili) qui fait scandale car il doute de l'authenticité du poète Imrû'l-Qays (mort vers 530 ou 540) et y affirme le caractère apocryphe de la célèbre poésie antéislamique (muallaqat). Celle-ci, d'après lui, aurait été rédigée aux temps des Abbassides, deux ou trois siècles après sa prétendue origine. Il dut renoncer à la radicalité de cette thèse en publiant, en 1927, La littérature antéislamique (al-adab al-jahilî). Taha Hussein a rédigé une autobiographie : Le Livre des jours (premier livre paru en 1926, troisième en 1955). Il fut recteur de l'université d'Alexandrie (1942) et ministre de l'éducation nationale (1950). Cf. l'introduction de Jacques Berque au recueil Au-delà du Nil (Gallimard/Unesco, 1977), p. 9-42. Évocation radiographique de Taha Hussein, rénovateur de la littérature arabe par Amina Taha Hussein (petite-fille) et André Miquel.

Abbassides, deux ou trois siècles après sa prétendue origine. Il dut renoncer à la radicalité de cette thèse en publiant, en 1927, La littérature antéislamique (al-adab al-jahilî). Taha Hussein a rédigé une autobiographie : Le Livre des jours (premier livre paru en 1926, troisième en 1955). Il fut recteur de l'université d'Alexandrie (1942) et ministre de l'éducation nationale (1950). Cf. l'introduction de Jacques Berque au recueil Au-delà du Nil (Gallimard/Unesco, 1977), p. 9-42. Évocation radiographique de Taha Hussein, rénovateur de la littérature arabe par Amina Taha Hussein (petite-fille) et André Miquel.

(7) Abbas Mahmoud al-‘Aqqâd (1889-1964), intellectuel égyptien, à la curiosité encyclopédique et auteur prolifique. Il écrivit des biographies de Averroès, de Benjamin Franklin, de Francis Bacon... Malheureusement, il s'employa à alimenter l'antisémitisme en traduisant en 1951, le Protocole des sages de Sion et en créditant ce faux connu d'une mise en oeuvre déjà commencée et d'une suite à venir. Il diffusa également un conservatisme anti-féministe par son livre La femme dans le Coran. Bio-bibliographie, en langue anglaise.

(8) Mahmoud Teymour (1894-1973),

pionnier de la nouvelle, publie dès les années 1920, auteur de : Les Amours de Sami

: roman égyptien suivi de dix contes (1938) ;

Bonne Fête et autres contes égyptiens (1954) ; La vie des fantômes, Nouvelles Editions Latines, 1956.

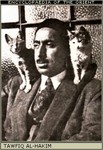

(9) Tawfiq al-Hakim [ou : Tewfik El Hakim] (1898-1987), écrivain égyptien,

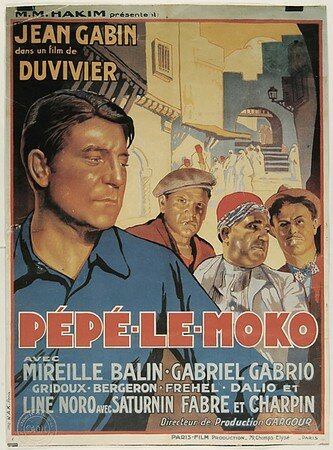

dramaturge et auteur du célèbre Journal d'un substitut de campagne en Égypte (1940), publié en France dans la collection "Terre Humaine" (Plon, 1974). Ci-contre, sur la photo de groupe, de gauche à droite : la chanteuse Oum Khalsoum (lunettes noires), Naguib Mahfouz et Tawfiq al-Hakim (cliquer sur l'image pour l'agrandir).

dramaturge et auteur du célèbre Journal d'un substitut de campagne en Égypte (1940), publié en France dans la collection "Terre Humaine" (Plon, 1974). Ci-contre, sur la photo de groupe, de gauche à droite : la chanteuse Oum Khalsoum (lunettes noires), Naguib Mahfouz et Tawfiq al-Hakim (cliquer sur l'image pour l'agrandir).

(10) Abdel-Qâdir Al-Mâzini (1890-1949), écrivain égyptien, auteur de nouvelles, de critiques et portraituriste de la classe moyenne caïrote des années 1930 et 1930 (note en langue anglaise sur al-Mâzini).

(11) Naguib Mahfouz (1991-2006), mondialement connu pour sa Trilogie (Impasse des deux palais, le Palais du désir, le Jardin du passé) publié en 1952 et pour son prix Nobel obtenu en 1988. Ses premiers récits, de 1939 à 1946, portaient sur l'histoire ancienne de l'Égypte. Sur la photo de groupe ci-contre, le cinquantième anniversaire de Naguib Mahfouz (cliquer pour agrandir).

(12) Chakib Arslan (1869-1946), homme politique druze libanais partisan du panarabisme, portant le titre d'«émir». Il fut député au parlement d'Istanbul, s'exila au Caire en 1921 où il devint chef de la délégation du Comité syro-palestinien, et s'installa à Genève en 1928 comme représentant de ce Comité auprès de la S.D.N. (Société des Nations). L'historien Charles-André Julien écrivait de lui : "Singulière personnalité que celle de ce féodal libanais qui, de son bureau de Genève, distribua dix-huit ans durant, les mots d'ordre à l'Islam méditerranéen et dont l'influence survit à toutes les crises et à toutes les compromissions. Ce fut surtout comme écrivain et propagandiste que s'affirma son action. Sa maîtrise de la langue arabe lui valut le titre de «prince de l'éloquence» et la présidence de l'académie arabe de Damas. Formé à l'école de Djamal ed-Din al-Afghani et du cheikh Abdu, compagnon de Rachid Rida, il se révéla conducteur d'hommes d'une

partisan du panarabisme, portant le titre d'«émir». Il fut député au parlement d'Istanbul, s'exila au Caire en 1921 où il devint chef de la délégation du Comité syro-palestinien, et s'installa à Genève en 1928 comme représentant de ce Comité auprès de la S.D.N. (Société des Nations). L'historien Charles-André Julien écrivait de lui : "Singulière personnalité que celle de ce féodal libanais qui, de son bureau de Genève, distribua dix-huit ans durant, les mots d'ordre à l'Islam méditerranéen et dont l'influence survit à toutes les crises et à toutes les compromissions. Ce fut surtout comme écrivain et propagandiste que s'affirma son action. Sa maîtrise de la langue arabe lui valut le titre de «prince de l'éloquence» et la présidence de l'académie arabe de Damas. Formé à l'école de Djamal ed-Din al-Afghani et du cheikh Abdu, compagnon de Rachid Rida, il se révéla conducteur d'hommes d'une rare maîtrise grâce à sa dévorante activité et son ascendant personnel" (L'Afrique du Nord en marche, 1952, rééd. 2002, p. 24-26). Il publia un journal, La Nation arabe. Chakib Arslan rencontra Mussolini. Henry Laurens conclut au sujet de son rôle : "Par son inlassable activité de propagandiste, Arslan a été l'artisan de la transformation du panislamisme maghrébin en un nationalisme arabe à tendance islamique. Il a dans le même temps popularisé en Orient arabe les grands thèmes de la lutte des activistes maghrébins. On lui doit ainsi un complet dépassement du cadre géographique primitif de l'arabisme et sa généralisation à l'ensemble du monde arabe" (L'Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Armand Colin, 1993, p. 290).

rare maîtrise grâce à sa dévorante activité et son ascendant personnel" (L'Afrique du Nord en marche, 1952, rééd. 2002, p. 24-26). Il publia un journal, La Nation arabe. Chakib Arslan rencontra Mussolini. Henry Laurens conclut au sujet de son rôle : "Par son inlassable activité de propagandiste, Arslan a été l'artisan de la transformation du panislamisme maghrébin en un nationalisme arabe à tendance islamique. Il a dans le même temps popularisé en Orient arabe les grands thèmes de la lutte des activistes maghrébins. On lui doit ainsi un complet dépassement du cadre géographique primitif de l'arabisme et sa généralisation à l'ensemble du monde arabe" (L'Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Armand Colin, 1993, p. 290).

(13) Mikhaïl Na'ïmah [orthographié par erreur dans le livre : Mikhaïl No'aïma] (1889-1988), écrivain et critique libanais. A vécu en Ukraine de 1905 à 1911, puis aux États-Unis, de confession chrétienne.

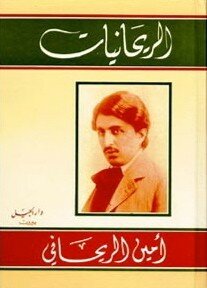

(14) Amine Rayhani (1876-1940), écrivain libanais considéré comme le

père de la littérature du Mahjar (adab al-mahjar) produite par l'émigration arabe-américaine. Il est de confession chrétienne et s'exprima autant en anglais qu'en arabe. Rayhani fut l'une des voix du nationalisme arabe. Il écrivit un ouvrage sur Ibn Séoud, fondateur de l'Arabie Séoudite (muluk al-‘arab, Le roi des Arabes) qui fut un succès. Cf. un site très complet : ameenrihani.org.

père de la littérature du Mahjar (adab al-mahjar) produite par l'émigration arabe-américaine. Il est de confession chrétienne et s'exprima autant en anglais qu'en arabe. Rayhani fut l'une des voix du nationalisme arabe. Il écrivit un ouvrage sur Ibn Séoud, fondateur de l'Arabie Séoudite (muluk al-‘arab, Le roi des Arabes) qui fut un succès. Cf. un site très complet : ameenrihani.org.

_________________________________________________

liens

- Mostefa Lacheraf sur Dz Lit

la revue Esprit de mars 1955 publie un article de

Mostefa Lacheraf intitulé "le patriotisme rural en Algérie"

- retour à l'accueil

historiques ; de tendance réformiste (Nahda), il fonde la revue al-Hilal en 1892 ; a publié Tarikh al-Tamaddun (1902-1906), Rihlah ila Urubba (1912). Cf. Anne-Laure Dupont,

historiques ; de tendance réformiste (Nahda), il fonde la revue al-Hilal en 1892 ; a publié Tarikh al-Tamaddun (1902-1906), Rihlah ila Urubba (1912). Cf. Anne-Laure Dupont,

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)