les enjeux historiens du voyage de Fr. Hollande en Algérie

la réconciliation au prix de la falsification ?

à propos du voyage de Fr. Hollande en Algérie

Daniel LEFEUVRE

Si le président algérien s’est, jusqu’à maintenant, gardé de demander à la France de faire acte de «repentance» pour les crimes qu’elle aurait commis en Algérie durant la période coloniale, en revanche, d’autres dirigeants algériens exigent un tel acte de contrition.

Ainsi, mardi dernier, le ministre des Mouhdjahidins, Mohamed-Cherif Abbas, réclamait-il «une reconnaissance franche des crimes perpétrés» à l’encontre du peuple algérien. De son côté, le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme, Farouk Ksentini avait déclaré, la veille, que «La colonisation a été un crime massif dont la France doit se repentir si elle envisage d'établir avec l’Algérie […] de véritables relations délivrées d'un passé tragique, dans lequel le peuple algérien a souffert l'indicible, dont il n'est pas sorti indemne et qu'il ne peut effacer de sa mémoire.»

Quand on connaît un tant soit peu le fonctionnement du pouvoir algérien, on ne peut pas imaginer que de tels propos aient été tenus sans l’aval du président Bouteflika. Cela révèle une forme de partage des rôles au sommet de l’État algérien entre, d’une part, un président qui souhaite l’essor de la coopération – notamment économique – avec la France, dont son pays a besoin et, d’autre part, le ministre des Moudjahidins et les représentants des associations mémorielles (en particulier la Fondation du 8 mai 1945), dont les discours sont surtout à destination intérieure.

Ces demandes réitérées de repentance ont, en effet, pour fonction première de tenter de détourner le peuple algérien des difficultés qui l’accablent depuis des décennies : chômage massif, touchant en particulier la jeunesse ; crise du logement ; délabrement des services publics scolaires et universitaires, de santé, de transport, etc. Difficultés qui témoignent de l’incurie et de la corruption du parti au pouvoir depuis 1962.

Cette exigence de repentance repose sur une histoire falsifiée de la colonisation française et du nationalisme algérien. Le but : légitimer le pouvoir accaparé par une fraction du FLN lors de l’indépendance de l’Algérie et jalousement conservé depuis.

Falsification de l’histoire coloniale présentée comme une entreprise génocidaire.

Certes, la conquête (1830-1849, 1857) puis la guerre d’Algérie (1954-1962) ont été des conflits meurtriers. Mais en aucun cas génocidaires, ni dans les intentions, ni dans les actes. Le simple constat que la population algérienne a triplé entre 1830 et 1954 (hors populations d’origine européenne et juive) en est la démonstration la plus indiscutable. Faut-il, par ailleurs rappeler, que lors des années de conquêtes, l’émir Abd-el-Kader s’est montré impitoyable à l’égard des tribus qui lui refusaient allégeance ou qui s’étaient rangées aux côtés de la France, n’hésitant pas à les combattre et à en exterminer les hommes – y compris les prisonniers !

Quant au bilan des pertes algériennes, lors de la guerre d’Algérie, il ne s’élève pas à un million, voire à un million et demi de «martyrs», comme l’histoire officielle algérienne s’évertue à en convaincre les Algériens, mais à 250 000 morts au maximum, parmi lesquels au moins 50 000 sont à mettre au compte du FLN : assassinats, en Algérie et en France, de militants nationalistes d’obédience messaliste ou supposés tels, assassinats d’Algériens refusant d’obéir aux ordres du FLN et de ceux favorables à la France, massacres de milliers de harkis, perpétrés pour la plupart au lendemain de l’indépendance, dans des conditions d’indicible horreur.

L’évocation par certains de «génocides culturels» relève, elle-aussi, de la propagande la plus grossière et non du constat historique. Jamais la France n’a tenté ni voulu empêcher la liberté du culte musulman et sa pratique. N’est-ce pas, au contraire, le seul pays à avoir acquis deux hôtels, l’un à Médine, l’autre à La Mecque, destinés aux pèlerins musulmans venus de son empire colonial ? Sous la colonisation, les Algériens n’ont pas cessé d’être des musulmans et ils ont pu, librement, s’adonner à leur culte et en observer les prescriptions – y compris lorsqu’ils ont été mobilisés dans l’armée française. Une telle tolérance religieuse existe-t-elle dans l’Algérie actuelle ?

Elle n’a pas, non plus, cherché à éradiquer la langue arabe, ni le tamazight, qui jusqu’à la fin de la période coloniale ont été les langues vernaculaires des populations locales. En revanche, c’est l’affirmation de l’arabité de l’Algérie, par le FLN – on se souvient de la déclaration de Ben Bella à l'aéroport de Tunis, le 14 avril 1962 : «Nous sommes arabes. Nous sommes arabes. Nous sommes arabes!» – qui a mis en péril la langue et la culture berbères.

Mais admettre ces réalités est impossible pour les dirigeants algériens, sauf à reconnaître qu’ils n’ont cessé de mentir et que le FLN a dû imposer son autorité – sa dictature - en usant aussi de la terreur contre le peuple dont il s’est proclamé l’unique représentant.

Daniel Lefeuvre

professeur à l'université Paris VIII - Saint-Denis

article publié le 19 décembre sur atlantico.fr

à propos du 17 octobre 1961

La manifestation organisée par le FLN à Paris, le 17 octobre 1961, donne lieu, depuis quelques années, en France et en Algérie, à un déferlement de contrevérités, sur ses causes, sur son déroulement et sur son bilan.

Sur ses causes, l’appel à manifester aurait été lancé par la fédération de France du FLN pour protester contre le couvre-feu imposé par le préfet de police Papon aux Algériens du département de la Seine – couvre-feu qui fait suite à l’assassinat par les commandos FLN d’au moins 41 policiers parisiens et de dizaines d’Algériens du département de la Seine, pro-messalistes ou refusant d’acquitter «l’impôt révolutionnaire» et d’obéir aux interdits imposés par le FLN.

En réalité, le couvre-feu n’est qu’un prétexte. Instrumentalisant le mécontentement des Algériens parisiens contre une mesure discriminatoire et qui leur rendait la vie plus difficile encore, les dirigeants de la fédération de France – ou certains d’entre eux - ont voulu faire la démonstration de sa puissance, pour s’imposer à la table des vainqueurs, au moment où la question n’est plus de savoir si l’Algérie sera indépendante dans un avenir proche – le général De Gaulle ayant levé le dernier obstacle à la reprise des négociation lors de sa conférence de presse du 5 septembre 1961 – mais comment se fera la répartition des pouvoirs entre les différentes factions frontistes.

Pacifique la manifestation ? Comment expliquer alors que des coups de feu ont été échangés, notamment au pont de Neuilly, entre militants FLN et policiers ? (Cf. Brunet Jean-Paul, Police contre FLN, Flammarion, 1999, pages 183 et suivantes).

Quant au bilan, loin des deux cents – voire quatre cents – morts algériens, tués par balle ou des coups reçus, jetés dans la Seine, avancés en Algérie et en France par des auteurs plus idéologues qu’historiens, la seule étude sérieuse et honnête, celle de Jean-Paul Brunet citée précédemment, l’établit en totalisant les morts du 17 octobre et ceux du 18, ainsi que les blessés ultérieurement décédés et les victimes supposées d'éléments incontrôlés de la police en dehors de la manifestation, à 14 certains, 8 vraisemblables, 4 probables et 6 possibles, soit un total de 32, en comptant large.

Une nouvelle fois, il s’agit de construire un martyrologe artificiel pour dénoncer l’horreur du colonialisme, tout en dédouanant de toute responsabilité les organisateurs de cette manifestation qui ne pouvaient pas ignorer que la répression serait violente, compte tenu du nombre des policiers victimes les mois, les semaines et les jours précédents, de la guerre que le FLN a menée contre la police parisienne.

Comment, par ailleurs, ne pas s’étonner de voir François Hollande rendre hommage aux victimes algériennes, sans un mot pour les policiers victimes du devoir. Comment justifier que le maire de Paris ait fait apposer une plaque au pont Saint-Michel rappelant la mémoire des victimes de la répression policière, mais qu’il n’a pas jugé bon d’en faire poser dans les rues où des policiers ont été assassinés ?

Pourquoi ce silence officiel sur les centaines de Français enlevés et disparus, en Algérie, après le 19 mars 1962, date d’un cessez-le-feu qui n’a pas été respecté ?

La France ne doit-elle honorer que ceux qui l’ont combattue ?

Daniel Lefeuvre

source première

la colonisation n'a-t-elle eu que des effets négatifs ?

Le «système colonial» injuste ? Mais alors il faut aller jusqu’au bout et dire que la colonisation arabe de l’Afrique du Nord était injuste ainsi que la colonisation ottomane. Il faut dire que la Régence d’Alger était une société discriminatoire qui imposait aux Juifs l’infâme statut du dhimmi ; une société qui pratiquait l’esclavage, des captifs européens et des Noirs acheminés d’Afrique. Il faut dire que la masse des paysans et éleveurs de la Régence était impitoyablement exploitée et pressurée par un pouvoir parasitaire. C’est la France coloniale qui a interdit l’esclavage et qui a libéré les Juifs pour en faire des citoyens.

Certes, au temps de l’Algérie française, des inégalités politiques et sociales ont subsisté et même, dans certains domaines, se sont creusées, des injustices ont été commises dont les Algériens musulmans ont été les premières victimes. Mais la présence française en Algérie ne se réduit pas à cela. Et plutôt que de jeter des anathèmes, mieux vaut en faire l’inventaire.

Pour dresser cet état des lieux, c’est d’abord vers le grand historien algérien Mohammed Harbi que je me tourne : «La colonisation a été ambivalente dans ses effets. D'un côté, elle a détruit le vieux monde, au détriment de l'équilibre social et culturel et de la dignité des populations. D'un autre coté, elle a été à l'origine des acquis qui ont créé la modernité algérienne [...] On peut même dire, sans risque de se tromper, que la colonisation a été le cadre d'une initiation à ce qui est une société civile, même si cet apprentissage s'est fait malgré elle et s'est heurté à une culture coloniale, d'essence raciste.»

C’est au cours de la période coloniale que les Algériens se sont accoutumés aux libertés de la presse, d’association et de réunion, au pluralisme politique et aux droits de vote, même limités. Le FLN au pouvoir ne les a-t-il pas, longtemps frustrés de ces libertés ? C’est également l’administration coloniale qui a élargit, progressivement et peut-être trop tardivement, les droits des femmes, contre le FLN qui s’est attaché, après l’indépendance, à les ré-enfermer dans les contraintes du cadre islamo-patriarcal.

Quant à l’infrastructure économique, sociale, culturelle, édifiée au temps de la colonisation et laissée en héritage à l’Algérie indépendante, elle faisait de ce pays, non pas un pays sous-développé, mais un pays en voie de développement. Sans doute le mieux équipé, matériellement et intellectuellement, de tous les pays africains.

Aussi, les difficultés que connaît l’Algérie actuelle ne relèvent-t-elles pas de ce legs colonial, mais des politiques menées depuis l’indépendance et du pillage des ressources de ce pays riche – mais dont le peuple est pauvre – par les caciques du régime.

Daniel Lefeuvre

source première

On ne peut que se réjouir de l’approfondissement des relations économiques, mais aussi culturelles, humaines, entre nos deux pays. L’un et l’autre ont tout à y gagner.

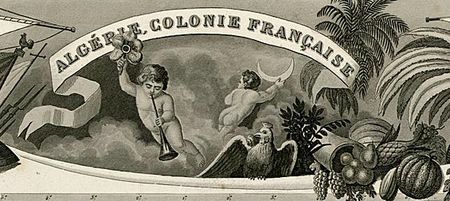

Mais quant à l’idée de reconnaître une «culpabilité passée», cela n’aurait de sens que si l’on acceptait la vision erronée d’un passé uniment fautif, conception étrangère à l’analyse historique. La France a été une puissance coloniale, comme l’Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et l’Allemagne. Comme le Japon, la Russie, les États-Unis et l’Empire ottoman.

La colonisation fut un phénomène complexe, mondial et l’historien n’est pas un juge, pas même un juge d’instruction, comme se plaisait à le rappeler Lucien Febvre. Son travail, c’est d’étudier le passé sans a priori – et beaucoup reste à faire dans ce domaine – et l’enseigner. Pas de le juger et encore moins d’en accepter la falsification, fut-ce pour gagner ou conserver quelques marchés à l’exportation.

Un pays qui accepte de s’abaisser, de salir son passé, se priverait de la cohésion et de la force morale nécessaires pour affronter les contraintes de la mondialisation. Les quelques bénéfices immédiats qu’il pourrait, éventuellement, en tirer se paieraient au prix d’une désagrégation du lien social et d’un déclassement définitif sur la scène internationale.

Ce serait, en outre, un mauvais service rendu au peuple algérien. En donnant caution au mensonge historique sur lequel repose encore, en bonne part, son pouvoir, une telle lâcheté conforterait la nomenklatura algérienne.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F98%2F113362%2F7169458_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F97%2F113362%2F134487132_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F78%2F113362%2F134071052_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F19%2F113362%2F133839148_o.png)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)