Allocution de M. Nicolas Sarkozy

Président de la République, prononcée à l'université de Dakar

Dakar, Sénégal, le 26 juillet 2007

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de remercier d'abord le gouvernement et le peuple sénégalais de leur accueil si chaleureux. Permettez-moi de remercier l'université de Dakar qui me permet pour la première fois de m'adresser à l'élite de la jeunesse africaine en tant que Président de la République française.

Permettez-moi de remercier d'abord le gouvernement et le peuple sénégalais de leur accueil si chaleureux. Permettez-moi de remercier l'université de Dakar qui me permet pour la première fois de m'adresser à l'élite de la jeunesse africaine en tant que Président de la République française.

Je suis venu vous parler avec la franchise et la sincérité que l'on doit à des amis que l'on aime et que l'on respecte. J'aime l'Afrique, je respecte et j'aime les Africains.

Entre le Sénégal et la France, l'histoire a tissé les liens d'une amitié que nul ne peut défaire. Cette amitié est forte et sincère. C'est pour cela que j'ai souhaité adresser, de Dakar, le salut fraternel de la France à l'Afrique toute entière.

Je veux, ce soir, m'adresser à tous les Africains qui sont si différents les uns des autres, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même histoire et qui pourtant se reconnaissent les uns les autres comme des Africains. Là réside le premier mystère de l'Afrique.

Oui, je veux m'adresser à tous les habitants de ce continent meurtri, et, en particulier, aux jeunes, à vous qui vous êtes tant battus les uns contre les autres et souvent tant haïs, qui parfois vous combattez et vous haïssez encore mais qui pourtant vous reconnaissez comme frères, frères dans la souffrance, frères dans l'humiliation, frères dans la révolte, frères dans l'espérance, frères dans le sentiment

que vous éprouvez d'une destinée commune, frères à travers cette foi mystérieuse qui vous rattache à la terre africaine, foi qui se transmet de génération en génération et que l'exil lui-même ne peut effacer.

Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, pour pleurer avec vous sur les malheurs de l'Afrique. Car l'Afrique n'a pas besoin de mes pleurs.

Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, pour m'apitoyer sur votre sort parce que votre sort est d'abord entre vos mains. Que feriez-vous, fière jeunesse africaine de ma pitié ?

Je ne suis pas venu effacer le passé car le passé ne s'efface pas.

Je ne suis pas venu nier les fautes ni les crimes car il y a eu des fautes et il y a eu des crimes.

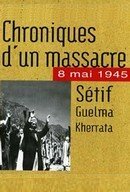

Il y a eu la traite négrière, il y a eu l'esclavage, les hommes, les femmes, les enfants achetés et vendus comme des marchandises. Et ce crime ne fut pas seulement un crime contre les Africains, ce fut un crime contre l'homme, ce fut un crime contre l'humanité toute entière.

Et l'homme noir qui éternellement «entend de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le bruit de l'un d'entre eux qu'on jette à la mer». Cet homme noir qui ne peut s'empêcher de se répéter sans fin «Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes». Cet homme noir, je veux le dire ici à Dakar, a le visage de tous les hommes du monde.

Cette souffrance de l'homme noir, je ne parle pas de l'homme au sens du sexe, je parle de l'homme au sens de l'être humain et bien sûr de la femme et de l'homme dans son acceptation générale. Cette souffrance de l'homme noir, c'est la souffrance de tous les hommes. Cette blessure ouverte dans l'âme de l'homme noir est une blessure ouverte dans l'âme de tous les hommes.

Mais nul ne peut demander aux générations d'aujourd'hui d'expier ce crime perpétré par les générations passées. Nul ne peut demander aux fils de se repentir des fautes de leurs pères.

Jeunes d'Afrique, je ne suis pas venu vous parler de repentance. Je suis venu vous dire que je ressens la traite et l'esclavage comme des crimes envers l'humanité. Je suis venu vous dire que votre déchirure et votre souffrance sont les nôtres et sont donc les miennes.

Je suis venu vous proposer de regarder ensemble, Africains et Français, au-delà de cette déchirure et au-delà de cette souffrance.

Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non d'oublier cette déchirure et cette souffrance qui ne peuvent pas être oubliées, mais de les dépasser.

Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non de ressasser ensemble le passé mais d'en tirer ensemble les leçons afin de regarder ensemble l'avenir.

Je suis venu, jeunes d'Afrique, regarder en face avec vous notre histoire commune.

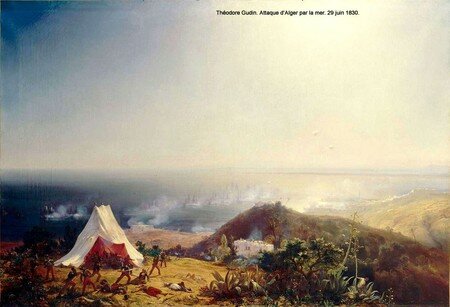

L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est entretué en Afrique au moins autant qu'en Europe. Mais il est vrai que jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérants.

L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est entretué en Afrique au moins autant qu'en Europe. Mais il est vrai que jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérants.

Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé, ils leur ont arraché leur âme et leurs racines. Ils ont désenchanté l'Afrique.

Ils ont eu tort.

Ils n'ont pas vu la profondeur et la richesse de l'âme africaine. Ils ont cru qu'ils étaient supérieurs, qu'ils étaient plus avancés, qu'ils étaient le progrès, qu'ils étaient la civilisation.

Ils ont eu tort.

Ils ont voulu convertir l'homme africain, ils ont voulu le façonner à leur image, ils ont cru qu'ils avaient tous les droits, ils ont cru qu'ils étaient tout puissants, plus puissants que les dieux de l'Afrique, plus puissants que l'âme africaine, plus puissants que les liens sacrés que les hommes avaient tissés patiemment pendant des millénaires avec le ciel et la terre d'Afrique, plus puissants que les mystères qui venaient du fond des âges.

Ils ont eu tort.

Ils ont abîmé un art de vivre. Ils ont abîmé un imaginaire merveilleux. Ils ont abîmé une sagesse ancestrale.

Ils ont eu tort.

Ils ont créé une angoisse, un mal de vivre. Ils ont nourri la haine. Ils ont rendu plus difficile l'ouverture aux autres, l'échange, le partage parce que pour s'ouvrir, pour échanger, pour partager, il faut être assuré de son identité, de ses valeurs, de ses convictions. Face au colonisateur, le colonisé avait fini par ne plus avoir confiance en lui, par ne plus savoir qui il était, par se laisser gagner par la peur de l'autre, par la crainte de l'avenir.

Le colonisateur est venu, il a pris, il s'est servi, il a exploité, il a pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Il a dépouillé le colonisé de sa personnalité, de sa liberté, de sa terre, du fruit de son travail.

Il a pris mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Il a rendu féconde des terres vierges, il a donné sa peine, son travail, son savoir. Je veux le dire ici, tous les colons n'étaient pas des voleurs, tous les colons n'étaient pas des exploiteurs.

Il y avait parmi eux des hommes mauvais mais il y avait aussi des hommes de bonne volonté, des hommes qui croyaient remplir une mission civilisatrice, des hommes qui croyaient faire le bien. Ils se trompaient mais certains étaient sincères. Ils croyaient donner la liberté, ils créaient l'aliénation. Ils croyaient briser les chaînes de l'obscurantisme, de la superstition, de la servitude. Ils forgeaient des chaînes bien plus lourdes, ils imposaient une servitude plus pesante, car c'étaient les esprits, c'étaient les âmes qui étaient asservis. Ils croyaient donner l'amour sans voir qu'ils semaient la révolte et la haine.

La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l'Afrique. Elle n'est pas responsable des guerres sanglantes que se font les Africains entre eux. Elle n'est pas responsable des génocides. Elle n'est pas responsable des dictateurs. Elle n'est pas responsable du fanatisme. Elle n'est pas responsable de la corruption, de la prévarication. Elle n'est pas responsable des gaspillages et de la pollution.

Mais la colonisation fut une grande faute qui fut payée par l'amertume et la souffrance de ceux qui avaient cru tout donner et qui ne comprenaient pas pourquoi on leur en voulait autant.

La colonisation fut une grande faute qui détruisit chez le colonisé l'estime de soi et fit naître dans son cœur cette haine de soi qui débouche toujours sur la haine des autres.

La colonisation fut une grande faute mais de cette grande faute est né l'embryon d'une destinée commune. Et cette idée me tient particulièrement à cœur.

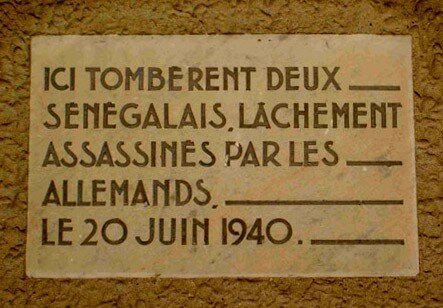

La colonisation fut une faute qui a changé le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique et qui les a mêlés. Et ce destin commun a été scellé par le sang des Africains qui sont venus mourir dans les guerres européennes.

Et la France n'oublie pas ce sang africain versé pour sa liberté.

Nul ne peut faire comme si rien n'était arrivé.

Nul ne peut faire comme si cette faute n'avait pas été commise.

Nul ne peut faire comme si cette histoire n'avait pas eu lieu.

Pour le meilleur comme pour le pire, la colonisation a transformé l'homme africain et l'homme européen.

Jeunes d'Afrique, vous êtes les héritiers des plus vieilles traditions africaines et vous êtes les héritiers de tout ce que l'Occident a déposé dans le cœur et dans l'âme de l'Afrique.

Jeunes d'Afrique, la civilisation européenne a eu tort de se croire supérieure à celle de vos ancêtres, mais désormais la civilisation européenne vous appartient aussi.

Jeunes d'Afrique, ne cédez pas à la tentation de la pureté parce qu'elle est une maladie, une maladie de l'intelligence, et qui est ce qu'il y a de plus dangereux au monde.

Jeunes d'Afrique, ne vous coupez pas de ce qui vous enrichit, ne vous amputez pas d'une part de vous-même. La pureté est un enfermement, la pureté est une intolérance. La pureté est un fantasme qui conduit au fanatisme.

Je veux vous dire, jeunes d'Afrique, que le drame de l'Afrique n'est pas dans une prétendue infériorité de son art, sa pensée, de sa culture. Car, pour ce qui est de l'art, de la pensée et de la culture, c'est l'Occident qui s'est mis à l'école de l'Afrique.

L'art moderne doit presque tout à l'Afrique. L'influence de l'Afrique a contribué à changer non seulement l'idée de la beauté, non seulement le sens du rythme, de la musique, de la danse, mais même dit Senghor, la manière de marcher ou de rire du monde du XXème siècle.

Je veux donc dire, à la jeunesse d'Afrique, que le drame de l'Afrique ne vient pas de ce que l'âme africaine serait imperméable à la logique et à la raison. Car l'homme africain est aussi logique et raisonnable que l'homme européen.

C'est en puisant dans l'imaginaire africain que vous ont légué vos ancêtres, c'est en puisant dans les contes, dans les proverbes, dans les mythologies, dans les rites, dans ces formes qui, depuis l'aube des temps, se transmettent et s'enrichissent de génération en génération que vous trouverez l'imagination et la force de vous inventer un avenir qui vous soit propre, un avenir singulier qui ne ressemblera à aucun autre, où vous vous sentirez enfin libres, libres, jeunes d'Afrique d'être vous-mêmes, libres de décider par vous-mêmes.

Je suis venu vous dire que vous n'avez pas à avoir honte des valeurs de la civilisation africaine, qu'elles ne vous tirent pas vers le bas mais vers le haut, qu'elles sont un antidote au matérialisme et à l'individualisme qui asservissent l'homme moderne, qu'elles sont le plus précieux des héritages face à la déshumanisation et à l'aplatissement du monde.

Je suis venu vous dire que l'homme moderne qui éprouve le besoin de se réconcilier avec la nature a beaucoup à apprendre de l'homme africain qui vit en symbiose avec la nature depuis des millénaires.

Je suis venu vous dire que cette déchirure entre ces deux parts de vous-mêmes est votre plus grande force, et votre plus grande faiblesse selon que vous vous efforcerez ou non d'en faire la synthèse.

Mais je suis aussi venu vous dire qu'il y a en vous, jeunes d'Afrique, deux héritages, deux sagesses, deux traditions qui se sont longtemps combattues : celle de l'Afrique et celle de l'Europe.

Je suis venu vous dire que cette part africaine et cette part européenne de vous-mêmes forment votre identité déchirée.

Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, vous donner des leçons.

Je ne suis pas venu vous faire la morale.

Mais je suis venu vous dire que la part d'Europe qui est en vous est le fruit d'un grand péché d'orgueil de l'Occident mais que cette part d'Europe en vous n'est pas indigne.

Car elle est l'appel de la liberté, de l'émancipation et de la justice et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelles.

Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles.

Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès.

Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable ou tout semble être écrit d'avance.

Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin.

Le problème de l'Afrique et permettez à un ami de l'Afrique de le dire, il est là. Le défi de l'Afrique, c'est d'entrer davantage dans l'histoire. C'est de puiser en elle l'énergie, la force, l'envie, la volonté d'écouter et d'épouser sa propre histoire.

Le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer du mythe de l'éternel retour, c'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter, ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé.

Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l'enfance.

Le problème de l'Afrique, c'est que trop souvent elle juge le présent par rapport à une pureté des origines totalement imaginaire et que personne ne peut espérer ressusciter.

Le problème de l'Afrique, ce n'est pas de s'inventer un passé plus ou moins mythique pour s'aider à supporter le présent mais de s'inventer un avenir avec des moyens qui lui soient propres.

Le problème de l'Afrique, ce n'est pas de se préparer au retour du malheur, comme si celui-ci devait indéfiniment se répéter, mais de vouloir se donner les moyens de conjurer le malheur, car l'Afrique a le droit au bonheur comme tous les autres continents du monde.

Le problème de l'Afrique, c'est de rester fidèle à elle-même sans rester immobile.

Le défi de l'Afrique, c'est d'apprendre à regarder son accession à l'universel non comme un reniement de ce qu'elle est mais comme un accomplissement.

Le défi de l'Afrique, c'est d'apprendre à se sentir l'héritière de tout ce qu'il y a d'universel dans toutes les civilisations humaines.

C'est de s'approprier les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, l'égalité, la justice comme l'héritage commun de toutes les civilisations et de tous les hommes.

C'est de s'approprier la science et la technique modernes comme le produit de toute l'intelligence humaine.

Le défi de l'Afrique est celui de toutes les civilisations, de toutes les cultures, de tous les peuples qui veulent garder leur identité sans s'enfermer parce qu'ils savent que l'enfermement est mortel.

Les civilisations sont grandes à la mesure de leur participation au grand métissage de l'esprit humain.

La faiblesse de l'Afrique qui a connu sur son sol tant de civilisations brillantes, ce fut longtemps de ne pas participer assez à ce grand métissage. Elle a payé cher, l'Afrique, ce désengagement du monde qui l'a rendue si vulnérable. Mais, de ses malheurs, l'Afrique a tiré une force nouvelle en se métissant à son tour. Ce métissage, quelles que fussent les conditions douloureuses de son avènement, est la vraie force et la vraie chance de l'Afrique au moment où émerge la première civilisation mondiale.

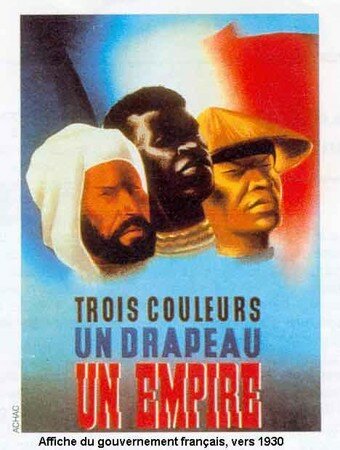

La civilisation musulmane, la chrétienté, la colonisation, au-delà des crimes et des fautes qui furent commises en leur nom et qui ne sont pas excusables, ont ouvert les cœurs et les mentalités africaines à l'universel et à l'histoire.

Ne vous laissez pas, jeunes d'Afrique, voler votre avenir par ceux qui ne savent opposer à l'intolérance que l'intolérance, au racisme que le racisme.

Ne vous laissez pas, jeunes d'Afrique, voler votre avenir par ceux qui veulent vous exproprier d'une histoire qui vous appartient aussi parce qu'elle fut l'histoire douloureuse de vos parents, de vos grands-parents et de vos aïeux.

N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent faire sortir l'Afrique de l'histoire au nom de la tradition parce qu'une Afrique ou plus rien ne changerait serait de nouveau condamnée à la servitude.

N'écoutez pas, jeunes d'Afrique, ceux qui veulent vous empêcher de prendre votre part dans l'aventure humaine, parce que sans vous, jeunes d'Afrique qui êtes la jeunesse du monde, l'aventure humaine sera moins belle.

N'écoutez pas jeunes d'Afrique, ceux qui veulent vous déraciner, vous priver de votre identité, faire table rase de tout ce qui est africain, de toute la mystique, la religiosité, la sensibilité, la mentalité africaine, parce que pour échanger il faut avoir quelque chose à donner, parce que pour parler aux autres, il faut avoir quelque chose à leur dire.

Ecoutez plutôt, jeunes d'Afrique, la grande voix du Président Senghor qui chercha toute sa vie à réconcilier  les héritages et les cultures au croisement desquels les hasards et les tragédies de l'histoire avaient placé l'Afrique.

les héritages et les cultures au croisement desquels les hasards et les tragédies de l'histoire avaient placé l'Afrique.

Il disait, lui l'enfant de Joal, qui avait été bercé par les rhapsodies des griots, il disait : «nous sommes des métis culturels, et si nous sentons en nègres, nous nous exprimons en français, parce que le français est une langue à vocation universelle, que notre message s'adresse aussi aux Français et aux autres hommes».

Il disait aussi : «le français nous a fait don de ses mots abstraits - si rares dans nos langues maternelles. Chez nous les mots sont naturellement nimbés d'un halo de sève et de sang ; les mots du français eux rayonnent de mille feux, comme des diamants. Des fusées qui éclairent notre nuit».

Ainsi parlait Léopold Senghor qui fait honneur à tout ce que l'humanité comprend d'intelligence. Ce grand poète et ce grand Africain voulait que l'Afrique se mit à parler à toute l'humanité et lui écrivait en français des poèmes pour tous les hommes.

Ces poèmes étaient des chants qui parlaient, à tous les hommes, d'êtres fabuleux qui gardent des fontaines, chantent dans les rivières et qui se cachent dans les arbres.

Des poèmes qui leur faisaient entendre les voix des morts du village et des ancêtres.

Des poèmes qui faisaient traverser des forêts de symboles et remonter jusqu'aux sources de la mémoire ancestrale que chaque peuple garde au fond de sa conscience comme l'adulte garde au fond de la sienne le souvenir du bonheur de l'enfance.

Car chaque peuple a connu ce temps de l'éternel présent, où il cherchait non à dominer l'univers mais à vivre en harmonie avec l'univers. Temps de la sensation, de l'instinct, de l'intuition. Temps du mystère et de l'initiation. Temps mystique ou le sacré était partout, où tout était signes et correspondances. C'est le temps des magiciens, des sorciers et des chamanes. Le temps de la parole qui était grande, parce qu'elle se respecte et se répète de génération en génération, et transmet, de siècle en siècle, des légendes aussi anciennes que les dieux.

L'Afrique a fait se ressouvenir à tous les peuples de la terre qu'ils avaient partagé la même enfance. L'Afrique en a réveillé les joies simples, les bonheurs éphémères et ce besoin, ce besoin auquel je crois moi-même tant, ce besoin de croire plutôt que de comprendre, ce besoin de ressentir plutôt que de raisonner, ce besoin d'être en harmonie plutôt que d'être en conquête.

Ceux qui jugent la culture africaine arriérée, ceux qui tiennent les Africains pour de grands enfants, tous ceux-là ont oublié que la Grèce antique qui nous a tant appris sur l'usage de la raison avait aussi ses sorciers, ses devins, ses cultes à mystères, ses sociétés secrètes, ses bois sacrés et sa mythologie qui venait du fond des âges et dans laquelle nous puisons encore, aujourd'hui, un inestimable trésor de sagesse humaine.

L'Afrique qui a aussi ses grands poèmes dramatiques et ses légendes tragiques, en écoutant Sophocle, a entendu une voix plus familière qu'elle ne l'aurait crû et l'Occident a reconnu dans l'art africain des formes de beauté qui avaient jadis été les siennes et qu'il éprouvait le besoin de ressusciter.

Alors entendez, jeunes d'Afrique, combien Rimbaud est africain quand il met des couleurs sur les voyelles comme tes ancêtres en mettaient sur leurs masques, «masque noir, masque rouge, masque blanc–et-noir».

Ouvrez les yeux, jeunes d'Afrique, et ne regardez plus, comme l'ont fait trop souvent vos aînés, la civilisation mondiale comme une menace pour votre identité mais la civilisation mondiale comme quelque chose qui vous appartient aussi.

Dès lors que vous reconnaîtrez dans la sagesse universelle une part de la sagesse que vous tenez de vos pères et que vous aurez la volonté de la faire fructifier, alors commencera ce que j'appelle de mes vœux, la Renaissance africaine.

Dès lors que vous proclamerez que l'homme africain n'est pas voué à un destin qui serait fatalement tragique et que, partout en Afrique, il ne saurait y avoir d'autre but que le bonheur, alors commencera la Renaissance africaine.

Dès lors que vous, jeunes d'Afrique, vous déclarerez qu'il ne saurait y avoir d'autres finalités pour une politique africaine que l'unité de l'Afrique et l'unité du genre humain, alors commencera la Renaissance africaine.

Dès lors que vous regarderez bien en face la réalité de l'Afrique et que vous la prendrez à bras le corps, alors commencera la Renaissance africaine. Car le problème de l'Afrique, c'est qu'elle est devenue un mythe que chacun reconstruit pour les besoins de sa cause.

Et ce mythe empêche de regarder en face la réalité de l'Afrique.

La réalité de l'Afrique, c'est une démographie trop forte pour une croissance économique trop faible.

La réalité de l'Afrique, c'est encore trop de famine, trop de misère.

La réalité de l'Afrique, c'est la rareté qui suscite la violence.

La réalité de l'Afrique, c'est le développement qui ne va pas assez vite, c'est l'agriculture qui ne produit pas assez, c'est le manque de routes, c'est le manque d'écoles, c'est le manque d'hôpitaux. La réalité de l'Afrique, c'est un grand gaspillage d'énergie, de courage, de talents, d'intelligence.

La réalité de l'Afrique, c'est celle d'un grand continent qui a tout pour réussir et qui ne réussit pas parce qu'il n'arrive pas à se libérer de ses mythes.

La Renaissance dont l'Afrique a besoin, vous seuls, Jeunes d'Afrique, vous pouvez l'accomplir parce que vous seuls en aurez la force.

Cette Renaissance, je suis venu vous la proposer. Je suis venu vous la proposer pour que nous l'accomplissions ensemble parce que de la Renaissance de l'Afrique dépend pour une large part la Renaissance de l'Europe et la Renaissance du monde.

Je sais l'envie de partir qu'éprouvent un si grand nombre d'entre vous confrontés aux difficultés de l'Afrique.

Je sais la tentation de l'exil qui pousse tant de jeunes Africains à aller chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas ici pour faire vivre leur famille.

Je sais la tentation de l'exil qui pousse tant de jeunes Africains à aller chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas ici pour faire vivre leur famille.

Je sais ce qu'il faut de volonté, ce qu'il faut de courage pour tenter cette aventure, pour quitter sa patrie, la terre où l'on est né, où l'on a grandi, pour laisser derrière soi les lieux familiers où l'on a été heureux, l'amour d'une mère, d'un père ou d'un frère et cette solidarité, cette chaleur, cet esprit communautaire qui sont si forts en Afrique.

Je sais ce qu'il faut de force d'âme pour affronter le dépaysement, l'éloignement, la solitude.

Je sais ce que la plupart d'entre eux doivent affronter comme épreuves, comme difficultés, comme risques.

Je sais qu'ils iront parfois jusqu'à risquer leur vie pour aller jusqu'au bout de ce qu'ils croient être leur rêve.

Mais je sais que rien ne les retiendra.

Car rien ne retient jamais la jeunesse quand elle se croit portée par ses rêves.

Je ne crois pas que la jeunesse africaine ne soit poussée à partir que pour fuir la misère.

Je crois que la jeunesse africaine s'en va parce que, comme toutes les jeunesses, elle veut conquérir le monde.

Comme toutes les jeunesses, elle a le goût de l'aventure et du grand large.

Elle veut aller voir comment on vit, comment on pense, comment on travaille, comment on étudie ailleurs.

L'Afrique n'accomplira pas sa Renaissance en coupant les ailes de sa jeunesse. Mais l'Afrique a besoin de sa jeunesse.

La Renaissance de l'Afrique commencera en apprenant à la jeunesse africaine à vivre avec le monde, non à le refuser.

La jeunesse africaine doit avoir le sentiment que le monde lui appartient comme à toutes les jeunesses de la terre.

La jeunesse africaine doit avoir le sentiment que tout deviendra possible comme tout semblait possible aux hommes de la Renaissance.

Alors, je sais bien que la jeunesse africaine, ne doit pas être la seule jeunesse du monde assignée à résidence. Elle ne peut pas être la seule jeunesse du monde qui n'a le choix qu'entre la clandestinité et le repliement sur soi.

Elle doit pouvoir acquérir, hors, d'Afrique la compétence et le savoir qu'elle ne trouverait pas chez elle.

Mais elle doit aussi à la terre africaine de mettre à son service les talents qu'elle aura développés. Il faut revenir bâtir l'Afrique ; il faut lui apporter le savoir, la compétence le dynamisme de ses cadres. Il faut mettre un terme au pillage des élites africaines dont l'Afrique a besoin pour se développer.

Ce que veut la jeunesse africaine c'est de ne pas être à la merci des passeurs sans scrupules qui jouent avec votre vie.

Ce que veut la jeunesse d'Afrique, c'est que sa dignité soit préservée.

C'est pouvoir faire des études, c'est pouvoir travailler, c'est pouvoir vivre décemment. C'est au fond, ce que veut toute l'Afrique. L'Afrique ne veut pas de la charité. L'Afrique ne veut pas d'aide. L'Afrique ne veut pas de passe-droit.

Ce que veut l'Afrique et ce qu'il faut lui donner, c'est la solidarité, la compréhension et le respect.

Ce que veut l'Afrique, ce n'est pas que l'on prenne son avenir en main, ce n'est pas que l'on pense à sa place, ce n'est pas que l'on décide à sa place.

Ce que veut l'Afrique est ce que veut la France, c'est la coopération, c'est l'association, c'est le partenariat entre des nations égales en droits et en devoirs.

Jeunesse africaine, vous voulez la démocratie, vous voulez la liberté, vous voulez la justice, vous voulez le Droit ? C'est à vous d'en décider. La France ne décidera pas à votre place. Mais si vous choisissez la démocratie, la liberté, la justice et le Droit, alors la France s'associera à vous pour les construire.

Jeunes d'Afrique, la mondialisation telle qu'elle se fait ne vous plaît pas. L'Afrique a payé trop cher le mirage du collectivisme et du progressisme pour céder à celui du laisser-faire.

Jeunes d'Afrique vous croyez que le libre échange est bénéfique mais que ce n'est pas une religion. Vous croyez que la concurrence est un moyen mais que ce n'est pas une fin en soi. Vous ne croyez pas au laisser-faire. Vous savez qu'à être trop naïve, l'Afrique serait condamnée à devenir la proie des prédateurs du monde entier. Et cela vous ne le voulez pas. Vous voulez une autre mondialisation, avec plus d'humanité, avec plus de justice, avec plus de règles.

Je suis venu vous dire que la France la veut aussi. Elle veut se battre avec l'Europe, elle veut se battre avec l'Afrique, elle veut se battre avec tous ceux, qui dans le monde, veulent changer la mondialisation. Si l'Afrique, la France et l'Europe le veulent ensemble, alors nous réussirons. Mais nous ne pouvons pas exprimer une volonté votre place.

Jeunes d'Afrique, vous voulez le développement, vous voulez la croissance, vous voulez la hausse du niveau de vie.

Mais le voulez-vous vraiment ? Voulez-vous que cesse l'arbitraire, la corruption, la violence ? Voulez-vous que la propriété soit respectée, que l'argent soit investi au lieu d'être détourné ? Voulez-vous que l'État se remette à faire son métier, qu'il soit allégé des bureaucraties qui l'étouffent, qu'il soit libéré du parasitisme, du clientélisme, que son autorité soit restaurée, qu'il domine les féodalités, qu'il domine les corporatismes ? Voulez-vous que partout règne l'État de droit qui permet à chacun de savoir raisonnablement ce qu'il peut attendre des autres ?

Si vous le voulez, alors la France sera à vos côtés pour l'exiger, mais personne ne le voudra à votre place.

Voulez-vous qu'il n'y ait plus de famine sur la terre africaine ? Voulez-vous que, sur la terre africaine, il n'y ait plus jamais un seul enfant qui meure de faim ? Alors cherchez l'autosuffisance alimentaire. Alors développez les cultures vivrières. L'Afrique a d'abord besoin de produire pour se nourrir. Si c'est ce que vous voulez, jeunes d'Afrique, vous tenez entre vos mains l'avenir de l'Afrique, et la France travaillera avec vous pour bâtir cet avenir.

Vous voulez lutter contre la pollution ? Vous voulez que le développement soit durable ? Vous voulez que les générations actuelles ne vivent plus au détriment des générations futures ? Vous voulez que chacun paye le véritable coût de ce qu'il consomme ? Vous voulez développer les technologies propres ? C'est à vous de le décider. Mais si vous le décidez, la France sera à vos côtés.

Vous voulez la paix sur le continent africain ? Vous voulez la sécurité collective ? Vous voulez le règlement pacifique des conflits ? Vous voulez mettre fin au cycle infernal de la vengeance et de la haine ? C'est à vous, mes amis africains, de le décider. Et si vous le décidez, la France sera à vos côtés, comme une amie indéfectible, mais la France ne peut pas vouloir à la place de la jeunesse d'Afrique.

Vous voulez l'unité africaine ? La France le souhaite aussi.

Parce que la France souhaite l'unité de l'Afrique, car l'unité de l'Afrique rendra l'Afrique aux Africains.

Ce que veut faire la France avec l'Afrique, c'est regarder en face les réalités. C'est faire la politique des réalités et non plus la politique des mythes.

Ce que la France veut faire avec l'Afrique, c'est le co-développement, c'est-à-dire le développement partagé.

La France veut avec l'Afrique des projets communs, des pôles de compétitivité communs, des universités communes, des laboratoires communs.

Ce que la France veut faire avec l'Afrique, c'est élaborer une stratégie commune dans la mondialisation.

Ce que la France veut faire avec l'Afrique, c'est une politique d'immigration négociée ensemble, décidée ensemble pour que la jeunesse africaine puisse être accueillie en France et dans toute l'Europe avec dignité et avec respect.

Ce que la France veut faire avec l'Afrique, c'est une alliance de la jeunesse française et de la jeunesse africaine pour que le monde de demain soit un monde meilleur.

Ce que veut faire la France avec l'Afrique, c'est préparer l'avènement de l'Eurafrique, ce grand destin commun qui attend l'Europe et l'Afrique.

À ceux qui, en Afrique, regardent avec méfiance ce grand projet de l'Union Méditerranéenne que la France a proposé à tous les pays riverains de la Méditerranée, je veux dire que, dans l'esprit de la France, il ne s'agit nullement de mettre à l'écart l'Afrique, qui s'étend au sud du Sahara mais, qu'au contraire, il s'agit de faire de cette Union le pivot de l'Eurafrique, la première étape du plus grand rêve de paix et de prospérité qu'Européens et Africains sont capables de concevoir ensemble.

Alors, mes chers Amis, alors seulement, l'enfant noir de Camara Laye, à genoux dans le silence de la nuit africaine, saura et comprendra qu'il peut lever la tête et regarder avec confiance l'avenir. Et cet enfant noir de Camara Laye, il sentira réconciliées en lui les deux parts de lui-même. Et il se sentira enfin un homme comme tous les autres hommes de l'humanité.

Je vous remercie.

source

__________________

critique de ce discours par Achille Mbembe dans le journal : Le Messager (1er août 2007)

Achille MBEMBE démonte le mensonge de Sarkozy sur l'Afrique

Lors de sa récente visite de travail en Afrique sub-saharienne, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, a prononcé à Dakar un discours adressé à "l’élite de la jeunesse africaine". Ce discours a profondément choqué une grande partie de ceux à qui il était destiné, ainsi que les milieux professionnels et l’intelligentsia africaine francophone. Viendrait-il à être traduit en anglais qu’il ne manquerait pas de causer des controverses bien plus soutenues compte tenu des traditions de nationalisme, de panafricanisme et d’afrocentrisme plus ancrées chez les Africains anglophones que chez les francophones. Achille Mbembe en fait, ici, une critique argumentée. (Le Messager)

En auraient-ils eu l’opportunité, la majorité des Africains francophones aurait sans doute voté contre Nicolas Sarkozy lors des dernières élections présidentielles françaises.

Ce n’est pas que son concurrent d’alors, et encore moins le Parti Socialiste, aient quoi que ce soit de convaincant à dire au sujet de l’Afrique, ou que leurs pratiques passées témoignent de quelque volonté que ce soit de refonte radicale des relations entre la France et ses ex-colonies. Le nouveau président français aurait tout simplement payé cher son traitement de l’immigration lorsqu’il était le ministre de l’Intérieur de Jacques Chirac, ses collusions avec l’extrême droite raciste et son rôle dans le déclenchement des émeutes de 2005 dans les banlieues de France.

Pour sa première tournée en Afrique au sud du Sahara, il a donc atterri à Dakar précédé d’une très mauvaise réputation - celle d’un homme politique agité et dangereux, cynique et brutal, assoiffé de pouvoir, qui n’écoute point, dit tout et le double de tout, ne lésine pas sur les moyens et n’a, à l’égard de l’Afrique et des Africains, que condescendance et mépris.

mauvaise réputation - celle d’un homme politique agité et dangereux, cynique et brutal, assoiffé de pouvoir, qui n’écoute point, dit tout et le double de tout, ne lésine pas sur les moyens et n’a, à l’égard de l’Afrique et des Africains, que condescendance et mépris.

Mais ce n’était pas tout. Beaucoup étaient également prêts à l’écouter, intrigués sinon par l’intelligence politicienne, du moins la redoutable efficacité avec laquelle il gère sa victoire depuis son élection. Surpris par la nomination d’une Rachida Dati ou d’une Rama Yade au gouvernement (même si à l’époque coloniale il y avait plus de ministres d’origine africaine dans les cabinets de la république et les assemblées qu’aujourd’hui), ils voulaient savoir si, derrière la manœuvre, se profilait un grand dessein – une véritable reconnaissance, par la France, du caractère multiracial et cosmopolite de sa société.

Il était donc attendu. Dire qu’il a déçu est une litote. Certes, le cartel des satrapes (d’Omar Bongo, Paul Biya et Sassou Nguesso à Idris Déby, Eyadéma Fils et les autres) se félicite de ce qui apparaît clairement comme le choix de la continuité dans la gestion de la “Françafrique” - ce système de corruption réciproque qui lie la France à ses affidés africains.

Mais si l’on en juge par les réactions enregistrées ici et là, les éditoriaux, les courriers dans la presse, les interventions sur les chaînes de radios privées et les débats électroniques, une très grande partie de l’Afrique francophone – à commencer par la jeunesse à laquelle il s’est adressé – a trouvé ses propos franchement choquants. Et pour cause. Dans tous les rapports où l’une des parties n’est pas assez libre ni égale, le viol souvent commence par le langage – un langage qui, sous prétexte d’amitié, s’exempte de tout et s’auto-immunise tout en faisant porter tout le poids de la cruauté au plus faible.

Régression

Mais pour qui n’attend rien de la France, les propos tenus à l’université de Dakar sont fort révélateurs. En effet, le discours rédigé par Henri Guaino (conseiller spécial) et prononcé par Nicolas Sarkozy dans la capitale sénégalaise offre un excellent éclairage sur le pouvoir de nuisance – conscient ou inconscient, passif ou actif – qui, dans les dix prochaines années, pourrait découler du regard paternaliste et éculé que continuent de porter certaines des “nouvelles élites françaises” (de gauche comme de droite) sur un continent qui n’a cessé de faire l’expérience de radicales mutations au cours de la dernière moitié du XXe siècle notamment.

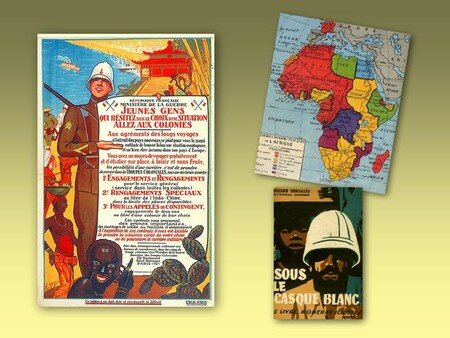

Dans sa “franchise” et sa “sincérité”, Nicolas Sarkozy révèle au grand jour ce qui,  jusqu’à présent, relevait du non-dit, à savoir qu’aussi bien dans la forme que dans le fond, l’armature intellectuelle qui sous-tend la politique africaine de la France date littéralement de la fin du XIXe siècle. Voici donc une politique qui, pour sa mise en cohérence, dépend d’un héritage intellectuel obsolète, vieux de près d’un siècle, malgré les rafistolages.

jusqu’à présent, relevait du non-dit, à savoir qu’aussi bien dans la forme que dans le fond, l’armature intellectuelle qui sous-tend la politique africaine de la France date littéralement de la fin du XIXe siècle. Voici donc une politique qui, pour sa mise en cohérence, dépend d’un héritage intellectuel obsolète, vieux de près d’un siècle, malgré les rafistolages.

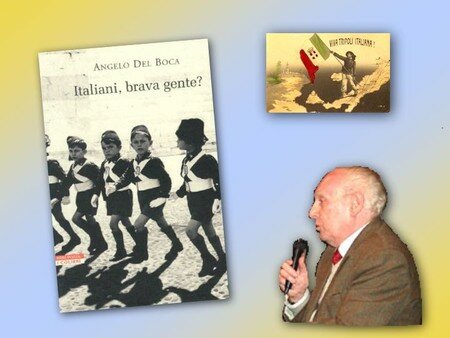

Le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar montre comment, enfermé dans une vision frivole et exotique du continent, les “ nouvelles élites françaises ” prétendent jeter un éclairage sur des réalités dont elles ont fait leur hantise et leur fantasme (la race), mais dont, à la vérité, elles ignorent tout. Ainsi, pour s’adresser à “l’élite de la jeunesse africaine”, Henri Guaino se contente de reprendre, presque mot à mot, des passages du chapitre consacré par Hegel à l’Afrique dans son ouvrage La raison dans l’histoire – et dont j’ai fait, récemment encore et après bien d’autres, une longue critique dans mon livre De la postcolonie (pp. 221-230).

Selon Hegel en effet, l’Afrique est le pays de la substance immobile et du désordre éblouissant, joyeux et tragique de la création. Les nègres, tels nous les voyons aujourd’hui, tels ils ont toujours été. Dans l’immense énergie de l’arbitraire naturel qui les domine, ni le moment moral, ni les idées de liberté, de justice et de progrès n’ont aucune place ni statut particulier. Celui qui veut connaître les manifestations les plus épouvantables de la nature humaine peut les trouver en Afrique. Cette partie du monde n’a, à proprement parler, pas d’histoire. Ce que nous comprenons en somme sous le nom d’Afrique, c’est un monde anhistorique non développé, entièrement prisonnier de l’esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l’histoire universelle.

Les “nouvelles élites françaises” ne sont pas convaincues d’autre chose. Elles partagent ce préjugé hégélien. Contrairement à la génération des “Papa-Commandant” (de Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand ou Chirac) qui épousait tacitement le même préjugé tout en évitant de heurter de front leurs interlocuteurs, les “nouvelles élites” de France estiment désormais que l’on ne peut rendre compte de sociétés aussi plongées dans la nuit de l’enfance qu’en s’exprimant sans frein, dans une sorte de vierge énergie. Et c’est bien ce qu’elles ont à l’idée lorsque, désormais, elles défendent tout haut l’idée d’une nation “décomplexée” par rapport à son histoire coloniale.

À leurs yeux, on ne peut parler de l’Afrique qu’en suivant, en sens inverse, le chemin du sens et de la raison, peu importe que cela se fasse dans un cadre où chaque mot prononcé l’est dans un contexte d’ignorance. D’où la tendance à saturer les mots, à recourir à une sorte de pléthore verbale, à procéder par la suffocation des images – toutes choses qui octroient au discours de Nicolas Sarkozy à Dakar son caractère heurté, bégayant et abrupt.

J’ai en effet beau faire la part des choses. Dans le long monologue de Dakar, je ne trouve d’invitation à l’échange et au dialogue que rhétorique. Derrière les mots se cachent surtout des injonctions, des prescriptions, des appels au silence, voire à la censure, une insupportable suffisance dont, je l’imagine, on ne peut faire preuve qu’à Dakar et à Libreville, et certainement pas à Pretoria ou à Luanda.

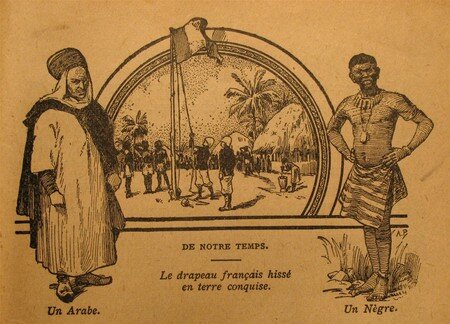

Aux sources de l’ethnologie coloniale

À côté de Hegel existe un deuxième fonds que recyclent sans complexe les “nouvelles élites françaises”. Il s’agit d’une somme de lieux communs formalisés  par l’ethnologie coloniale vers la fin du XIXe siècle. C’est au prisme de cette ethnologie que se nourrit une grande partie du discours sur l’Afrique, voire une partie de l’exotisme qui constitue l’un des visages privilégiés du racisme à la française.

par l’ethnologie coloniale vers la fin du XIXe siècle. C’est au prisme de cette ethnologie que se nourrit une grande partie du discours sur l’Afrique, voire une partie de l’exotisme qui constitue l’un des visages privilégiés du racisme à la française.

Cet amas de préjugés, Lévy Brühl tenta d’en faire un système dans ses considérations sur “la mentalité primitive” ou encore “prélogique”. Dans un ensemble d’essais concernant les “sociétés inférieures” (Les fonctions mentales en 1910 ; puis La mentalité primitive en 1921), il s’acharnera à donner une caution pseudo-scientifique à la distinction entre “l’homme occidental” doué de raison et les peuples et races non-occidentaux enfermés dans le cycle de la répétition et du mythe.

Se présentant – coutume bien rodée – comme “l’ami” des Africains, Leo Frobenius (que dénonce avec virulence le romancier Yambo Ouologuem dans Le devoir de violence) contribua largement à diffuser une partie des ruminations de Lévy Brühl derrière le masque du “vitalisme” africain. Certes, considérait-il que la “culture africaine” n’est pas le simple prélude à la logique et à la rationalité. Toujours est-il qu’il considérait qu’après tout, l’homme noir est un enfant. Comme son contemporain Ludwig Klages (auteur, entre autres, de L’éros cosmogonique, L’homme et la terre, L’esprit comme ennemi de l’âme), il estimait que l’homme occidental avait payé d’une dévitalisation génératrice de comportements impersonnels la démesure dans l’usage de la volonté – le formalisme auquel il doit sa puissance sur la nature.

De son côté, le missionnaire belge Placide Tempels dissertait sur “la philosophie bantoue” dont l’un des principes était, selon lui, la symbiose entre “l’homme africain” et la nature. Aux yeux du bon père, la force vitale constitue l’être de l’homme bantu. Celle-ci se déploie du degré proche de zéro (la mort) jusqu’au niveau ultime de celui qui s’avère un “chef”.

Telles sont d’ailleurs, en plus de Pierre Teilhard de Chardin, les sources principales de la pensée de Senghor qu’Henri Guaino se fait fort de mobiliser dans l’espoir de donner aux propos présidentiels une caution autochtone. Ignore-t-il donc l’inestimable dette que, dans sa formulation du concept de la négritude ou dans la formation de ses notions de culture, de civilisation, voire de métissage, le poète sénégalais doit aux théories les plus racistes, les plus essentialistes et les plus biologisantes de son époque ?

Mais il n’y a pas que l’ethnologie coloniale. Au demeurant, celle-ci se nourrit de nombreux récits de voyage et nourrit à son tour toute une culture populaire dont les films, la publicité, les bandes dessinées, la peinture et la sculpture, la photographie ou les expositions ne sont qu’un aspect. Ici, on s’efforce de créer un objet qui, loin de permettre d’effectuer le travail de reconnaissance de l’Autre, fait plutôt de ce dernier un objet substitutif, de donner libre cours à des fantasmes.

une "âme africaine"...?

Le conseiller spécial du président français reprend à son compte cette technique aussi bien que l’essentiel des thèses (qu’il prétend par ailleurs réfuter) des idéologues de la différence et des pontifes de l’ontologie africaine. Puis il procède comme si l’idée selon laquelle il existerait une essence nègre, une “âme africaine” dont “l’homme africain” (Muntu) serait la manifestation la plus vivante – comme si cette idée somme toute farfelue n’avait pas fait l’objet d’une critique radicale par les meilleurs des philosophes africains, à commencer par Fabien Éboussi Boulaga dont l’ouvrage, La crise du Muntu, est à cet égard un classique.

Dès lors, comment s’étonner qu’au bout du compte, sa définition du continent et de ses gens soit une définition purement négative ? En effet, “l’homme africain” du président Sarkozy est surtout reconnaissable soit par ce qu’il n’a pas, ce qu’il n’est pas ou ce qu’il n’est jamais parvenu à accomplir (la dialectique du manque et de l’inachèvement), soit par son opposition à “l’homme moderne” (sous-entendu “l’homme blanc”) – opposition qui résulterait de son attachement irrationnel au royaume de l’enfance, au monde de la nuit, aux bonheurs simples et à un âge d’or qui n’a jamais existé.

Pour le reste, l’Afrique des “nouvelles élites françaises” est essentiellement une Afrique rurale, féérique et fantôme, mi-bucolique et mi-cauchemardesque, peuplée de paysans, faite d’une communauté de souffrants qui n’ont rien commun sauf leur commune position à la lisière de l’histoire, prostrés qu’ils sont dans un hors-monde - celui des sorciers et des griots, des êtres fabuleux qui gardent les fontaines, chantent dans les rivières et se cachent dans les arbres, des morts du village et des ancêtres dont on entend les voix, des masques et des forêts pleines de symboles, des poncifs que sont la prétendue “solidarité africaine”, “l’esprit communautaire” , “la chaleur” et le respect des aînés.

La politique de l’ignorance

Le discours se déroule donc dans une béatifique volonté d’ignorance de son objet, comme si, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, l’on n’avait pas assisté à un développement spectaculaire des connaissances sur les mutations, sur la longue durée, du monde africain.

Je ne parle pas de la contribution des chercheurs africains eux-mêmes à la connaissance de leurs sociétés, ni de la critique interne de leurs cultures – critique à laquelle certains d’entre nous ont contribué. Je parle des milliards de son propre trésor que le gouvernement français a commis dans cette grande œuvre et ne m’explique guère comment, au terme d’un tel investissement, on peut encore, aujourd’hui, parler de l’Afrique en des termes aussi peu intelligents.

Que cache cette politique de l’ignorance volontaire et assumée ?

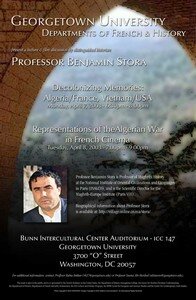

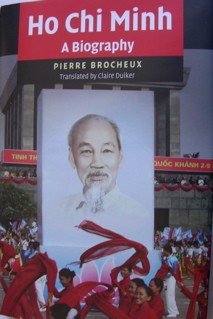

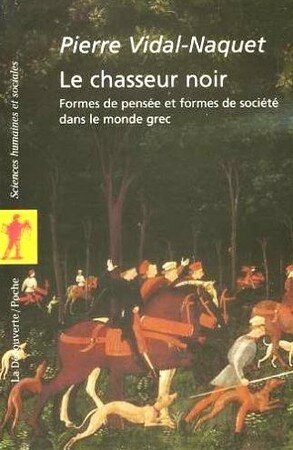

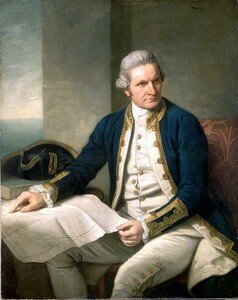

Comment peut-on se présenter à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar au début du XXIe siècle et parler à l’élite intellectuelle africaine comme si l’Afrique n’avait pas de tradition intellectuelle et critique propre et comme si Senghor et Camara Laye [ci-contre] étaient les derniers mots de l’intelligence africaine au cours du XXe siècle ?

l’élite intellectuelle africaine comme si l’Afrique n’avait pas de tradition intellectuelle et critique propre et comme si Senghor et Camara Laye [ci-contre] étaient les derniers mots de l’intelligence africaine au cours du XXe siècle ?

Par ailleurs, où sont donc passées les connaissances accumulées au cours des cinquante dernières années par l’Institut de Recherche sur le Développement, les laboratoires du Centre National de la Recherche Scientifique, les nombreux appels d’offres thématiques réunissant chercheurs africains et français qui ont tant servi à renouveler notre connaissance du continent – initiatives souvent généreuses auxquelles il m’est d’ailleurs arrivé, plus d’une fois, d’être associé ?

Comment peut-on faire comme si, en France même, Georges Balandier n’avait pas montré, dès les années cinquante, la profonde modernité des sociétés africaines ; comme si Claude Meillassoux, Jean Copans, Emmanuel Terray, Pierre Bonafé et beaucoup d’autres n’en avaient pas démonté les dynamiques internes de production des inégalités ; comme si Catherine Coquery-Vidrovitch, Jean-Suret Canale, Almeida Topor et plusieurs autres n’avaient pas mis en évidence et la cruauté des compagnies concessionnaires, et les ambigüités des politiques économiques coloniales ; comme si Jean-François Bayart et la revue Politique africaine n’avaient pas tordu le cou à l’illusion selon laquelle le sous-développement de l’Afrique s’explique par son “désengagement du monde” ; comme si Jean-Pierre Chrétien et de nombreux géographes n’avaient pas administré la preuve de l’inventivité des techniques agraires sur la longue durée ; comme si Alain Dubresson, Annick Osmont et d’autres n’avaient pas décrit, patiemment, l’incroyable métissage des villes africaines ; comme si Alain Marie et les autres n’avaient pas montré les ressorts de l’individualisme ; comme si Jean-Pierre Warnier n’avait pas décrit la vitalité des mécanismes d’accumulation dans l’Ouest-Cameroun et ainsi de suite.

Comment peut-on faire comme si, en France même, Georges Balandier n’avait pas montré, dès les années cinquante, la profonde modernité des sociétés africaines ; comme si Claude Meillassoux, Jean Copans, Emmanuel Terray, Pierre Bonafé et beaucoup d’autres n’en avaient pas démonté les dynamiques internes de production des inégalités ; comme si Catherine Coquery-Vidrovitch, Jean-Suret Canale, Almeida Topor et plusieurs autres n’avaient pas mis en évidence et la cruauté des compagnies concessionnaires, et les ambigüités des politiques économiques coloniales ; comme si Jean-François Bayart et la revue Politique africaine n’avaient pas tordu le cou à l’illusion selon laquelle le sous-développement de l’Afrique s’explique par son “désengagement du monde” ; comme si Jean-Pierre Chrétien et de nombreux géographes n’avaient pas administré la preuve de l’inventivité des techniques agraires sur la longue durée ; comme si Alain Dubresson, Annick Osmont et d’autres n’avaient pas décrit, patiemment, l’incroyable métissage des villes africaines ; comme si Alain Marie et les autres n’avaient pas montré les ressorts de l’individualisme ; comme si Jean-Pierre Warnier n’avait pas décrit la vitalité des mécanismes d’accumulation dans l’Ouest-Cameroun et ainsi de suite.

Déni de responsabilité

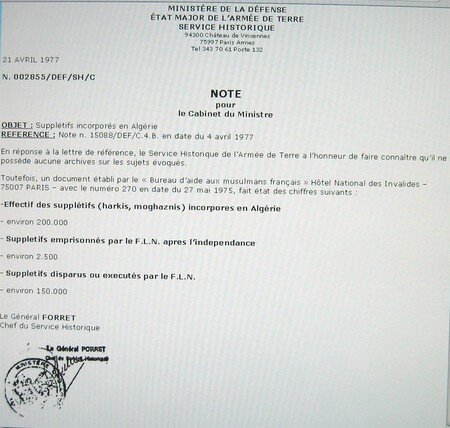

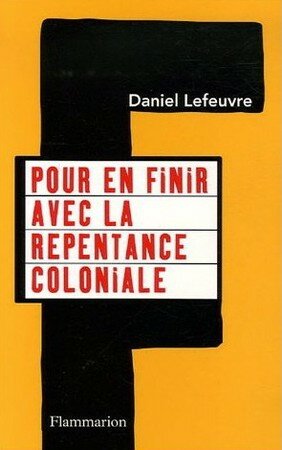

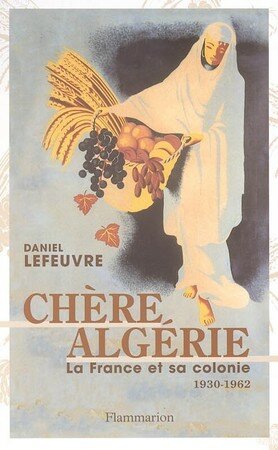

Quant à l’antienne sur la colonisation et le refus de la “repentance”, voilà qui sort tout droit des spéculations de Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut et autres Daniel Lefeuvre. Mais à qui fera-t-on croire qu’il n’existe pas de responsabilité morale pour des actes perpétrés par un État au long de son histoire ? À qui fera-t-on croire que pour créer un monde humain, il faut évacuer la morale et l’éthique par la fenêtre puisque dans ce monde, il n’existe ni justice des plaintes, ni justice des causes ?

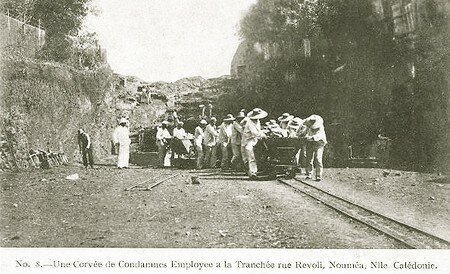

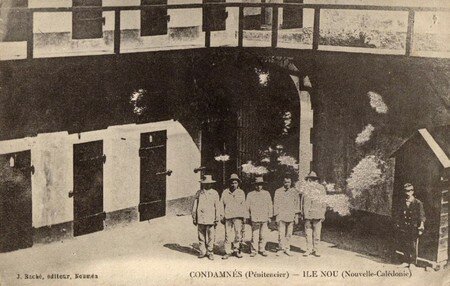

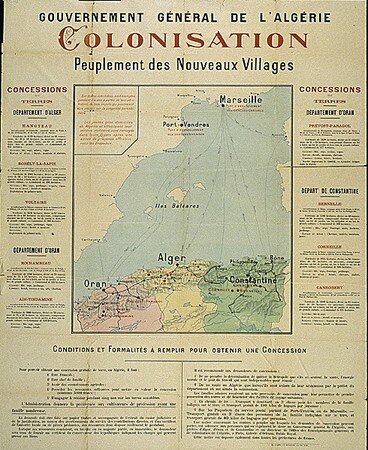

Afin de dédouaner un système inique, la tentation est aujourd’hui de réécrire l’histoire de la France et de son empire en en faisant une histoire de la “pacification”, de “la mise en valeur de territoires vacants et sans maîtres”, de la “diffusion de l’enseignement”, de la “fondation d’une médecine moderne”, de la mise en place d’infrastructures routières et ferroviaires. Cet argument repose sur le vieux mensonge selon lequel la colonisation fut une entreprise humanitaire et qu’elle contribua à la modernisation de vieilles sociétés primitives et agonisantes qui, abandonnées à elles-mêmes, auraient peut-être fini par se suicider.

Saint-Louis du Sénégal, pont Faidherbe (511 m de longueur)

En traitant ainsi de la colonisation, on prétend s’autoriser, comme dans le discours de Dakar, d’une sincérité intime, d’une authenticité de départ afin de mieux trouver des alibis - auxquels on est les seuls à croire – à une entreprise passablement cruelle, abjecte et infâme. L’on prétend que les guerres de conquête, les massacres, les déportations, les razzias, les travaux forcés, la discrimination raciale institutionnelle – tout cela ne fut que “la corruption d’une grande idée” ou, comme l’explique Alexis de Tocqueville, “des nécessités fâcheuses”.

Demander que la France reconnaisse, à la manière du même Tocqueville, que le gouvernement colonial fut un “gouvernement dur, violent, arbitraire et grossier”, ou encore lui demander de cesser de soutenir des dictatures corrompues en Afrique, ce n’est ni la dénigrer, ni la haïr. C’est lui demander d’assumer ses responsabilités et de pratiquer ce qu’elle dit être sa vocation universelle.

D’autre part, il faut être cohérent et cesser de tenir à propos de la colonisation des propos à géométrie variable – certains pour la consommation interne et d’autres pour l’exportation. Qui convaincra-t-on en effet de sa bonne foi si, en sous-main des proclamations de sincérité telles que celles de Dakar, l’on cherche à dédouaner le système colonial en cherchant à nommer, à titre posthume comme maréchal, des figures aussi sinistres que Raoul Salan ou en cherchant à construire un mémorial à des tueurs comme Bastien Thiry, Roger Degueldre, Albert Dovecar et autres Claude Piegts ?

Conclusion

La majorité des Africains ne vit ni en France, ni dans les anciennes colonies françaises. Elle ne cherche pas à émigrer dans l’Hexagone. Dans l’exercice quotidien de leur métier, des millions d’Africains ne dépendent d’aucun réseau français d’assistance. Pour leur survie, ils ne doivent strictement rien à la France et la France ne leur doit strictement rien. Et c’est bien ainsi.

Ceci dit, un profond rapport intellectuel et culturel lie certains d’entre nous à ce vieux pays où, d’ailleurs, nous avons été formés en partie. Une forte minorité de citoyens français d’origine africaine, descendants d’esclaves et d’ex-colonisés y vivent, dont le sort est loin de nous être indifférent, tout comme celui des immigrés illégaux qui, malgré le fait d’avoir enfreint la loi, ont néanmoins droit à un traitement humain.

Depuis Fanon [Frantz Fanon, ci-contre] , nous savons que c’est tout le passé du monde que nous avons à reprendre ; que nous ne pouvons pas chanter le passé aux dépens de notre présent et de notre avenir ; qu’il n’y a pas de mission nègre comme il n’y a pas de fardeau blanc ; que nous n’avons ni le droit ni le devoir d’exiger réparation de qui que ce soit ; que le nègre n’est pas, pas plus que le blanc ; et que nous sommes notre propre fondement.

nègre comme il n’y a pas de fardeau blanc ; que nous n’avons ni le droit ni le devoir d’exiger réparation de qui que ce soit ; que le nègre n’est pas, pas plus que le blanc ; et que nous sommes notre propre fondement.

Aujourd’hui, y compris parmi les Africains francophones dont la servilité à l’égard de la France est particulièrement accusée et qui sont séduits par les sirènes du nativisme et de la condition victimaire, beaucoup d’esprits savent pertinemment que le sort du continent, ou encore son avenir, ne dépend pas de la France. Après un demi-siècle de décolonisation formelle, les jeunes générations ont appris que de la France, tout comme des autres puissances mondiales, il ne faut pas attendre grand-chose. Personne ne sauvera les Africains malgré eux.

Elles savent aussi que jugées à l’aune de l’émancipation africaine, certaines de ces puissances sont plus nuisibles que d’autres. Et que compte tenu de notre vulnérabilité passée et actuelle, le moins que nous puissions faire est de limiter ce pouvoir de nuisance. Une telle attitude n’a rien à voir avec la haine de qui que ce soit. Au contraire, elle est le préalable à une politique de l’égalité sans laquelle il ne saurait y avoir un monde commun.

Si donc la France veut jouer un rôle positif dans l’avènement de ce monde commun, il faut qu’elle renonce à ses préjugés. Il faut que ses nouvelles élites opèrent le travail intellectuel nécessaire à cet effet. On ne peut pas parler à l’ami sans s’adresser à lui. Etre capable d’amitié, c’est, comme le soulignait Jacques Derrida, savoir honorer en son ami l’ennemi qu’il peut être. Cela est un signe de liberté.

Pour l’heure, le prisme à partir duquel elles regardent l’Afrique, la jugent ou lui administrent des leçons n’est pas seulement obsolète. Il ne fait aucune place à des rapports d’amitié qui seraient coextensifs à des rapports de justice et de respect. Tant que cet aggiornamento n’est pas réalisé, ses clients et affidés locaux continueront de l’utiliser pour de tristes fins. Mais personne, ici, ne la prendra vraiment au sérieux et, encore moins, l’écoutera.

source : Le Messager, 1er août 2007

- compte-rendu du livre de Achile Mbembe, De La postcolonie (2000), par Catherine Coquery-Vidrovitch

- compte-rendu du livre de Achile Mbembe, De La postcolonie (2000), par Catherine Coquery-Vidrovitch

NB - Les propos de Achille Mbembe sur la colonisation et la "repentance" tombent sous le coup de la critique qu'il dresse lui-même du discours de Nicolas Sarkozy : anhistoricité, essentialisme... Non la colonisation, par exemple, ne fut pas un "système". Plutôt que de parler de "spéculations" à propos du livre de Daniel Lefeuvre, peut-être faudrait-il prendre simplement connaissance de ses démonstrations.

Michel Renard

____________________

«L’homme africain...»

Retour sur le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar le 26 juillet dernier.

Par Thomas Heams, maître de conférences en génétique à Paris.

Libération, jeudi 2 août 2007

Ainsi donc, le déterminisme de la pédophilie était un signe avant-coureur, une mise en jambe de campagne avant les choses sérieuses. Dans une allocution sidérante prononcée à Dakar, Nicolas Sarkozy qui ose tout, et c’est à cela qu’on le reconnaît, a dévoilé le fond d’une pensée qui, si les mots ont un sens, est la parole officielle française la plus raciste depuis longtemps. Chimiquement pure.

Ainsi donc, « le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. Le paysan africain [.] dont l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine ni pour l’idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, [ il ] reste immobile au milieu d’un ordre immuable où tout semble être écrit d’avance. Jamais l’homme ne s’élance vers l’avenir. Jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin.» Nous y voilà. La chaleur, le rythme des saisons.

Nicolas Sarkozy a oublié de concéder que dans cet océan de médiocrité, l’Africain, au moins, avait le rythme dans la peau et courait vite. Le tableau aurait été parfait. Une typologie lamentable, qui n’est même pas du néocolonialisme mais du bon vieux colonialisme à l’ancienne, à la Jules Ferry. Car à quoi servent ces considérations d’arrière-zinc ? A parler de la colonisation bien évidemment. Oh, certes, cruelle ! Mais que l’on se rassure, si terrible qu’elle soit, la colonisation a «ouvert les cœurs et les mentalités africaines à l’universel et à l’Histoire». On ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs. Ces mots ont été prononcés par notre plus haut représentant. En notre nom. Mais depuis combien de temps ne parle-t-on plus comme cela ?

Doit-on rappeler au président de la République ces propres mots, prononcés quelques jours plus tôt au Mémorial de la Shoah, ces mots justes et pertinents, s’inscrivant dans la lignée de ceux de Jacques Chirac : ne jamais oublier, assumer sa part de responsabilité. Pourquoi à Paris ces mots forts qui insistent sur la permanence de la mémoire, et en Afrique ces mots veules qui font de la mémoire des crimes de la colonisation une réalité que l’on concède du bout des lèvres, pour aussitôt appeler à ne pas s’y complaire. Est-ce trop demander, au XXIe siècle, que d’attendre d’un président un minimum de cohérence ?

Ces mots dessinent-ils le portrait d’un raciste fanatique ? Non bien sûr. Notre Président ne se lève pas le matin en maudissant les Africains. Mais cela ne suffit pas à l’absoudre, tout comme il ne suffit pas d’emmener Basile Boli pour faire passer la pilule. Et être capable de prononcer un discours sur l’homme Africain, et de toutes ses supposées tares de même que l’on incline à penser que l’on naît pédophile, c’est incontestablement s’inscrire dans une anthropologie raciste, une vision rancie et fermée du monde, où l’Europe civilisatrice et l’Afrique éternelle se regardent en chiens de faïence. Cruelle déception pour tous ceux qui, indépendamment du reste, pouvaient espérer de la France qu’elle passe un cap. Solidement ancrée sur sa vigilance face aux aventures impériales états-uniennes, elle avait en revanche donné trop souvent l’impression d’être frileuse sur les droits de l’homme, officiellement au nom du très chiraquien «respect de la différence» pour les régimes en place.

Nicolas Sarkozy, dans son discours au soir de son élection, s’étant présenté comme le président des droits de l’homme (du moins à l’étranger) on pouvait espérer de sa part une audace, puisée aux sources du libéralisme politique, qui aurait permis de rompre avec le paternalisme gaulliste, sans renouer pour autant avec l’impérialisme. On assiste avec stupeur à une régression inattendue qui ne manquera pas de nous isoler encore plus aux yeux de nos partenaires africains. Cette parodie de discours prétendument direct, qui s’autorise toutes les outrances sur la base de sa sincérité autoproclamée, est une marque d’infamie. Reste une question. Dans un pays normal, ces propos devraient mettre le feu au débat. Mais en ces temps où il est de bon ton d’être décomplexé, tout devient possible, comme dirait l’autre. Mais, citoyens, commentateurs, représentants, qu’auriez-vous dit si ces mots, ces catégorisations pitoyables et scandaleuses, étaient sortis de la bouche d’un Le Pen ? À quels feux croisés aurions-nous assisté ! Mais non, l’indignation de la presse sénégalaise semble n’avoir eu d’égal que le silence incroyable de tout ce que nous pouvons compter d’intellectuels, de ligues de droits de l’homme.

Thomas Heams

On peut critiquer la vision globalisante de l'Afrique énoncée par Nicolas Sarkozy, sa reprise de la vision du philosophe Hegel (1822) pour qui l'Afrique est un "monde anhistorique non développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universelle" (La raison dans l'histoire, éd. 10/18, 2001, p.269).

Mais selon Thomas Heams, Nicolas Sarkozy serait coupable de "typologie colonialiste", "d'anthropologie raciste"... à seule fin de justifier que la colonisation ait "ouvert les coeurs et les mentalités africaines à l'universel et à l'histoire".

Alors, que dire de l'anthropologue Georges Balandier (1957) qui écrit : "les sociétés noires ont un passif qui les met seules en causes. Les cultures qu'elle ont créées présentent d'incontestables faiblesses. Elles sont surtout efficaces au niveau des groupements humains de modeste extension et vivant dans un relatif isolement ; à cette échelle, elles excellent. Elles ont manqué des techniques d'aménagement de l'espace propices aux tendances unificatrices. Elles n'ont pas disposé de l'équipement "littéraire" indispensable à l'administration des grandes concentrations humaines. Les tentatives étatiques d'importance, révélées par l'histoire africaine, ont généralement échoué en raison de cette double incapacité" (Afrique ambiguë, p. 348) ?

les met seules en causes. Les cultures qu'elle ont créées présentent d'incontestables faiblesses. Elles sont surtout efficaces au niveau des groupements humains de modeste extension et vivant dans un relatif isolement ; à cette échelle, elles excellent. Elles ont manqué des techniques d'aménagement de l'espace propices aux tendances unificatrices. Elles n'ont pas disposé de l'équipement "littéraire" indispensable à l'administration des grandes concentrations humaines. Les tentatives étatiques d'importance, révélées par l'histoire africaine, ont généralement échoué en raison de cette double incapacité" (Afrique ambiguë, p. 348) ?

Que dire de l'historien Fernand Braudel (1963) qui écrit : "Ce n'est pas prendre la défense de la colonisation, de ses laideurs, voire de ses atrocités ou de ses indéniables bouffonneries  (...), que d'admettre que le choc en a été souvent décisif et même finalement bénéfique pour les structures sociales, économiques et culturelles des peuples noirs colonisés" (Grammaire des civilisations, p. 171) ?

(...), que d'admettre que le choc en a été souvent décisif et même finalement bénéfique pour les structures sociales, économiques et culturelles des peuples noirs colonisés" (Grammaire des civilisations, p. 171) ?

Il faudrait cesser de débattre en délégitimant le contradicteur par l'emploi des termes "colonialiste", "raciste", "lepénisme"... Une certaine vulgate "antiraciste" ne saurait rendre compte de la complexité du monde et de l'histoire.

Michel Renard

professeur d'histoire (2 août)

__________________________

À Monsieur Nicolas Sarkozy, Président

de la République française

Ibrahima THIOUB - Département d'Histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar

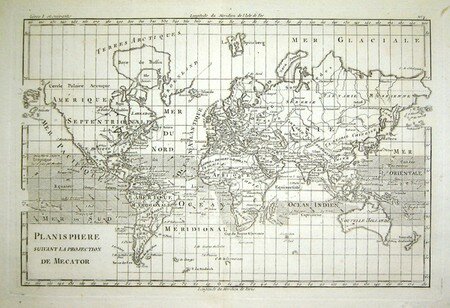

Le 26 août 1958, à la place Protêt [ci-contre] devenue depuis Place de l'Indépendance, un de vos prédécesseurs aux fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui, le général Charles de Gaulle, apostrophait la jeunesse africaine de l'Empire français en des termes resté mémorables. Le 26 juillet 2007, dans l'enceinte de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous avez interpellé la jeunesse africaine sur les questions majeures de l'avenir de leur continent et de ses rapports à la France. Nous aurions pu sourire de cette répétition de l'histoire, en pensant à la remarque de Karl Marx à Hegel dont vous reprenez presque mot pour mot le poncif sur l'immobilisme de l'Afrique. Nous avons au contraire pris le parti de vous adresser la présente, conscient que ce qui se joue réellement dans vos propos concerne la vie de millions d'hommes et de femmes, d'Afrique et d'Europe.

Le 26 août 1958, à la place Protêt [ci-contre] devenue depuis Place de l'Indépendance, un de vos prédécesseurs aux fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui, le général Charles de Gaulle, apostrophait la jeunesse africaine de l'Empire français en des termes resté mémorables. Le 26 juillet 2007, dans l'enceinte de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous avez interpellé la jeunesse africaine sur les questions majeures de l'avenir de leur continent et de ses rapports à la France. Nous aurions pu sourire de cette répétition de l'histoire, en pensant à la remarque de Karl Marx à Hegel dont vous reprenez presque mot pour mot le poncif sur l'immobilisme de l'Afrique. Nous avons au contraire pris le parti de vous adresser la présente, conscient que ce qui se joue réellement dans vos propos concerne la vie de millions d'hommes et de femmes, d'Afrique et d'Europe.

Vous venez d'être élu Président de la République française. Vous avez placé votre campagne électorale et votre mandat sous le signe de la rupture. Nous autres universitaires africains voudrions aussi voir la France rompre avec certaines visions et pratiques ancrées dans ses relations avec l'Afrique. Monsieur le Président, la France a beaucoup fait en Afrique. Lors de votre visite, certainement que nombre de vos interlocuteurs vous ont rappelé au bon souvenir de cette longue et active présence française. Ils vous ont certainement rappelé que l'histoire de votre pays démontre à souhait sa revendication d'être la patrie des droits de l'homme. Nous savons que cette revendication ne relève pas de la rhétorique mais d'une pratique pluriséculaire qui l'a vu accueillir des millions d'hommes et de femmes opprimés ou persécutés à qui il a offert l'opportunité de rebâtir une vie de dignité.

Ce que vos interlocuteurs africains ne vous ont certainement pas dit c'est qu'en vous recevant en hôte, on ne vous dit que ce qui a été fait de et en bien. Sachant ce qu'est une tradition, je me permets Monsieur le Président, puisque vous le voulez aussi pour la France, d'opérer une rupture circonstancielle de temps d'avec cette tradition.

Saint-Louis du Sénégal, village indigène

Saint-Louis du Sénégal, avenue de la Gare

Voici trois siècles, Lille ne l'avait pas encore fait, Saint-Louis du Sénégal entamait sa carrière de ville française. Au cours de ces longues années, les assertions civilisatrices se sont rapidement écroulées, bousculées par un régime d'exception imposant ses règles à des peuples qui ne lui trouvaient aucune légitimité. Aussi, les indépendances octroyées, au lendemain de la deuxième guerre mondiale et suite aux leçons apprises des guerres d'Indochine et d'Algérie, furent-elles, pour la métropole d'alors, un double soulagement, financier d'une part et moral de l'autre.

Malheureusement, les accords de coopération signés avec les nations issues de la décolonisation ne favorisèrent pas le décollage économique rêvé par l'Afrique des années 1960. Personne ne peut de bonne foi contester que nombre de ces régimes issus des indépendances ont été faits et défaits secrètement par les services français ou ouvertement par des interventions militaires portant à bout de bras des régimes autoritaires ou écrasant des États dont le grand tort était de vouloir un peu plus de dignité pour l'Afrique et les Africains.

nous laissons aux historiens la responsabilité

de dire si la colonisation...

Monsieur le Président, nous n'avons pas la naïveté de croire que votre découverte d'une mentalité africaine pigmentaire, mystique, religieuse, sensible, relève simplement d'un déficit de culture historique. Vous avez en partie raison mais en partie seulement : «le problème de l'Afrique, c'est qu'elle est devenue un mythe que chacun reconstruit pour les besoins de sa cause». Le discours qui drape l'Afrique dans les mythes de l'enfance du monde [ci-contre, aquarelle de Marion Lesage, source] est au service d'intérêts qui eux n'ont rien de mythiques. Depuis des décennies, nombreux sont les régimes politiques africains et leurs élites gouvernantes, du politique à l'académique, qui ont manipulé cette lecture nativiste de l'Afrique pour légitimer la brutalité de leur pouvoir soutenu par des réseaux qui ne s'embarrassent pas de la couleur de peau ou de la nationalité.

que chacun reconstruit pour les besoins de sa cause». Le discours qui drape l'Afrique dans les mythes de l'enfance du monde [ci-contre, aquarelle de Marion Lesage, source] est au service d'intérêts qui eux n'ont rien de mythiques. Depuis des décennies, nombreux sont les régimes politiques africains et leurs élites gouvernantes, du politique à l'académique, qui ont manipulé cette lecture nativiste de l'Afrique pour légitimer la brutalité de leur pouvoir soutenu par des réseaux qui ne s'embarrassent pas de la couleur de peau ou de la nationalité.

Monsieur le Président, nous laissons aux historiens la responsabilité de dire si la colonisation a été rentable ou non pour la France et pour l'Afrique, d'évaluer le poids des mutations sociales, politiques et culturelles qu'elle a induites dans les destins respectifs de nos pays. Les universitaires, ceux de France, d'Afrique et d'ailleurs souvent dans une coopération à magnifier, savent combien furent complexes ces processus que ne sauraient épuiser les clichés et les formules à l'emporte pièce. Ils savent qu'il faut non seulement les étudier en toute liberté, mais aussi avec une méthodologie éprouvée parce que discutée, ouverte et partagée entre experts de la discipline. Ils savent qu'il faut exhumer et restituer aux citoyens, même si cela les heurte très souvent, ce que ne disent pas les mémoires construites sur ce passé.

Les universitaires conduiront cette tâche à bien, à condition que les politiques veuillent aussi mettre en œuvre des politiques de rupture véritable en bien des domaines :

- Renoncer à s'ériger en législateur de la recherche historique.

- Faire que la liberté sacralisée de la circulation des capitaux s'étende, en conformité avec l'histoire de la France, à la liberté de circulation des universitaires de tous les pays.

- Cofinancer les budgets des équipes mixtes de recherche dans tous les domaines du savoir.

Cette politique de rupture ne peut consister à «former les élites» des «pays les plus pauvres» par l'attraction exercée sur leurs «meilleurs étudiants». Ce siphonage des cerveaux et des talents (dont celui des footballeurs) n'est pas mutuellement avantageux. En revanche, la création de pôles de savoirs scientifiques dans nos pays respectifs entre lesquels circulent étudiants, enseignants et chercheurs et non leur concentration en un pôle (le Nord) reste notre préoccupation majeure. L'Afrique ne peut se contenter d'être un espace de consommation de l'aide sous-développante. Elle veut participer à la conception, à la création et à la production du monde, pour sortir des positions subalternes où l'ordre du monde la confine depuis bientôt cinq siècles.

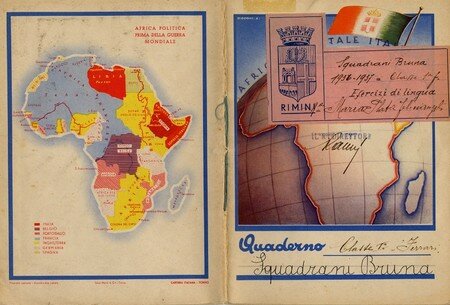

culture de l'arachide au Sénégal, 1900-1960, source

Hier la politique qui spécialisa le Sénégal dans la production de l'arachide pour alimenter les huileries et savonneries de Marseille avait expulsé de ses campagnes des milliers de paysans appauvris qui ont affronté les bidonvilles en salariés des entreprises françaises du Sénégal. Leurs descendants, après les rugueuses politiques d'ajustement structurel, qui ont rendu exsangues nos économies et déstructuré nos sociétés, affrontent maintenant, sur de frêles embarcations de la mort, les mers et les politiques d'immigration de l'Europe. Nous n'en imputons nullement et exclusivement la responsabilité à l'Europe. Mais historiquement, elle y a sa part. Mieux, l'immigration n'est pas à sens unique. D'Europe arrivent sur l'Afrique des migrants qui entrent au et sortent du Sénégal au moins sans visa ni charter. La rupture, c'est aussi l'instauration de la réciprocité en tous les domaines.

"est-ce que la France n'est plus la France ?"

À entendre la violence des propos sur l'immigration, il est urgent de répondre à la question senghorienne :  «Est-ce donc que la France n'est plus la France ?» Dans le poème Thiaroye, le poète de la Négritude oppose la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, la France généreuse, humaine et combative de 1789 à la France de l'indigénat qui fait tirer la troupe sur les vaillants combattants de la liberté qui, au son du «C'est nous les Africains», ont répondu à l'appel de la patrie d'alors pour combattre le régime nazi.

«Est-ce donc que la France n'est plus la France ?» Dans le poème Thiaroye, le poète de la Négritude oppose la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, la France généreuse, humaine et combative de 1789 à la France de l'indigénat qui fait tirer la troupe sur les vaillants combattants de la liberté qui, au son du «C'est nous les Africains», ont répondu à l'appel de la patrie d'alors pour combattre le régime nazi.

Rien de plus normal que les conflits de mémoire quand on a partagé le même empire, les uns ayant anciennement colonisé les autres. Est-il étonnant que la question coloniale et la traite atlantique des esclaves soient au cœur des débats publics dans la France contemporaine ? Assurément, nul ne sort indemne de 300 ans de «grandeur coloniale !»

Pour notre part, nous sommes solidaires des combats de nos collègues français qui ont réussi à faire entendre raison à l'État pour le retrait de l'article 4 de la loi du 23 février 2005. Point question de demander à la France repentances ni réparations. L'affaire ne relève ni de la religion ni du droit pénal ! On peut du reste s'étonner qu'à l'exception de l'Algérie, l'Afrique francophone soit aphone dans ces débats passionnés. Ce n'est point par manque d'intérêt. La rupture, Monsieur le Président, c'est aussi être en mesure d'entendre ce silence de l'Afrique. N'exprime-t-il pas la douleur d'une mémoire non encore élucidée par les historiens ? Imaginons l'inimaginable pour tout Français : le Bundestag vote une loi demandant aux historiens allemands de faire des recherches sur les aspects positifs de l'occupation de la France par le régime nazi. Loin de nous l'idée que la colonisation soit historiquement comparable au nazisme !

les mémoires des peuples ne fonctionnent pas selon

les logiques du savoir historien

Gardons-nous surtout de croire que les mémoires des peuples fonctionnent selon les logiques du savoir historien. Comprenons que la mémoire africaine de la traite atlantique des esclaves et de la colonisation est à l'Afrique, d'une autre manière certes, mais du même ordre, que ce que la mémoire de l'occupation est pour la France ? Des moments tragiques à dompter par le devoir de mémoire mais surtout par la recherche historique ! La recherche historique et celles des autres disciplines portant sur l'Afrique et sur les relations du continent au reste du monde ont fait au cours des cinquante dernières années tant de progrès considérables. Les résultats acquis en ce domaine du savoir interdisent absolument de parler de l'Afrique dans les termes qui sont les vôtres dans le discours adressé à Dakar à la jeunesse africaine.

Monsieur le Président, nous avons du mal à comprendre pourquoi la France, oublieuse de celui de Provence sinon de façon locale, n'a célébré pendant des années que le débarquement des alliés en Normandie. Nous avons du mal à comprendre que l'identité de la France construite sous une dynamique en perpétuel métissage - Saint-Louis du Sénégal vieille ville française en est la meilleure référence - fasse de l'immigré francophone son négatif. Nous avons du mal à comprendre comment construire ensemble la Francophonie, institution qui somme toute participe au rayonnement de la France dans le monde, tout en associant négativement l'immigration, majoritairement francophone, à l'identité nationale.