tribune libre

Critique de

L’impossible paix en Méditerranée

de Boualem Sansal et Boris Cyrulnik

par Lounis Agggoun

_______________

Nous publions ce long et très argumenté texte article de Lounis Aggoun. C’est donc que nous le jugeons digne de figurer sur ce site. Nous ne sommes pas forcément d’accord avec tout. Mais, comme il est coutume de dire, la responsabilité des propos relève de l’auteur. Et les éventuels droits de réponses seront accueillis comme il se doit.

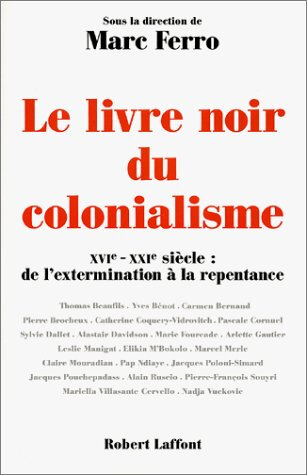

Études Coloniales

petite leçon de Grande Histoire

pour «intellectuels de la foutaise»

Lounis Aggoun

Kul lqern yurja lehna

Waqil abrid-is yenneḍ…

Tout le siècle attend la paix.

Son chemin semble escarpé.

Lounis Aït-Menguellat

Yemma hezmi-li serwali

Ch’hal seïba rrejlia

Maman, serre-moi la ceintured’être un homme me semble si dur.

Salah Sadaoui

«Je préférerais mille fois une domination de Juifs à celle que nous impose le régime algérien»

Imam islamiste,Diar el-Kef,

lors des inondations à Bal el-Oued en 2003.

Lounis Aït Menguellet

Il y a dans cette citation d’Aït-Menguellat plus de profondeur de vue qu’on cherchera en vain dans l’ouvrage, écrit à quatre mains par le tandem Boualem Sansal-Boris Cyrulnik, accouché au forceps par José Lenzini, directeur de collection des éditions de l’Aube.

Le bébé, né d’un accouplement contre-nature, est un objet difforme. Il est, sur un sujet aussi couru que la guerre et la paix, difficile de produire pensées plus arides. Mais, comme dans le chef-d’œuvre de Rachid Mimouni le monstrueux Tombeza profite d’un destin radieux dans un pays ravagé par ses élites, Sansal et Cyrulnik sont des penseurs indiscutés dans un monde qui marche sur la tête. L’on pourrait, à l’adresse de Sansal et de ses mandants, rajouter une autre citation du même chanteur kabyle : tenγid tamurt gi nemlal : «Tu as tué la terre qui nous a réunis.»

La Méditerranée est vaste. L’Algérie pourrait y occuper une place de choix ; elle y fait, au grand malheur de son peuple, œuvre empoisonnée. Ce ne sont pas les auteurs du cru qui manquent pour inspirer un écrivain ou un journaliste désireux de bien dire, de bien penser, pour bien agir : des artistes, des savants, des hommes de grand talent et d’une probité insoupçonnable ; des intellectuels vrais, dont l’œuvre devrait inciter Sansal et ses semblables à une grande humilité. Mouloud Mammeri, Kateb Yacine, Mouloud Feraoun ont éclos et gardé leur tête haute dans les terribles temps coloniaux. C’est dire que la colonisation a eu, dans ce domaine au moins, plus «d’aspects positifs» que la période postérieure, à laquelle on se réfère un peu hâtivement comme celle de «l’Indépendance».

En matière littéraire seulement, l’Algérie française a engendré ces hommes-là, et d’autres, Jean Amrouche, Mohammed Dib, Assia Djebbar, Nabil Farès. L’Algérie algérienne a avorté de Boualem Sansal, Yasmina Khadra, Kamel Daoud et Mohammed Sifaoui. Ceux en revanche, tels Djillali Lyabès, Djillali Belkhenchir, M’Hamed Boukhobza, Tahar Djaout, Mahfoud Boucebsi, Youcef Fathallah, etc., ont préféré la dignité à la servitude l’ont payé de leur vie. Un autre, Saïd Mekbel, après avoir servi par inadvertance de caution aux poussées fascistes de la junte militaire, est allé au-devant de la mort en regagnant l’authenticité du journaliste vrai[1], pour laisser à sa progéniture le souvenir d’un père digne.

Tout le reste, pourrait-on dire, n’est que littérature… Mais, comme l’Histoire, le territoire, les cultures, les richesses, etc., la littérature a été confisquée, livrée à une nuée de vautours d’autant plus féroces qu’ils sont incompétents, d’autant plus célébrés qu’ils font œuvre lamentable. Quid des citoyens ordinaires, de seconde zone en fait, qui méritent mieux que l’élite toxique qui sévit sur leur destin et sur leur image ? Les rêves même leur ont été soustraits. Soixante après, alors qu’ils abordent de nouveau pieds nus les chemins escarpés et piégés de leur liberté et de leur souveraineté, de leur renaissance peut-être, ils se retrouvent en plus mauvaise posture que ne le furent les militants des années 1940 qui conçurent de se soulever contre l’une des plus grandes puissances de la planète. Ils voudraient rêver de paix les Algériens. Boualem Sansal et Boris Cyrulnik leur assènent leur verdict, la peine capitale : L’Impossible paix en Méditerranée. Et les accusent d’être inaptes et indignes à la démocratie.

Tel est donc le titre d’un ouvrage que les compères carpe et lapin Boualem Sansal et Boris Cyrulnik ont entrepris d’infliger aux devantures des librairies. Ils auraient dû commencer par explorer l’impossible paix entre leurs propres idées. Laissons-leur le soin d’indiquer une citation phare, point d’entrée de leur réflexion tortueuse : «Georges Duby […] procédait de la même manière, en s’intéressant peu à l’histoire des batailles, des grandes familles, et beaucoup plus à l’histoire de la vie privée… Comme nous le faisons aujourd’hui en abordant, par exemple, la façon dont on lutte contre la canicule en sortant les chaises ou la manière dont on protège les personnes âgées de la déshydratation en leur distribuant de l’eau le soir. Auparavant, ces "anecdotes" ne faisaient pas l’histoire ; elles étaient considérées comme des épiphénomènes sans intérêt. Maintenant on en fait de l’histoire […].» L’Histoire serait donc tombée si bas ? Mais faut-il donner foi à cette assertion ? Que gagne Georges Duby à être mêlé bien malgré lui à cette insondable poussée pseudo-intellectuelle au cœur de l’incongru ?

D’accord sur tout,

et surtout sur son non négligeable contraire

On ne sait si ces épiphénomènes sont aujourd’hui plus capitaux que jadis ; et, le cas échant, on ignore s’il faut se réjouir que, dans un monde profondément tourmenté, l’anecdotique soit devenu matériau pour l’Histoire. L’intérêt de cette pensée de courte volée de Cyrulnik, sur la façon de lutter contre la canicule en allant prendre l’air au dehors, rebondit d’une étrange façon chez Boualem Sansal, trahissant au passage tout le mépris que celui-ci nourrit à l’égard des peuples méditerranéens qu’il s’apprête à tailler en pièces : «Cette analyse me convient parfaitement. Pour moi, la Méditerranée ne serait qu’un territoire somme toute banal, une petite mare bordée de territoires plutôt arides, où vivent les cigales et où, comme le dit joliment Boris Cyrulnik, les hommes ont la drôle d’habitude de sortir les chaises à la moindre alerte caniculaire, plutôt que les parasols. Voilà ce coin de monde à la besace pleine de magnifiques légendes ; il vit de légendes, il en produit, s’en nourrit, au point qu’il est lui-même une légende, que dis-je, il est La Légende tout entière.»

L’on pourrait commencer par proposer à nos deux compères d’apprendre à lire, avant de s’aventurer à écrire. Mais ce serait dommage de s’arrêter de façon si prématurée…

Sortir les chaises dans l’idée de Cyrulnik apparaît, après analyse syntaxico-sémantique, comme un geste salvateur, tandis que son alter ego suggère – du moment que l’alternative aurait dû être «les parasols» – un acte inconsidéré. Ils sont si bêtes, ces Méditerranées, qui en pleine canicule vont s’exposer au soleil ardent. Un dialogue de sourds donc. L’incongruité n’a pas échappé à José Lenzini ; il l’attribue avec beaucoup de bienveillance à une approche contradictoire, qui fait la «richesse» de l’échange, la complémentarité, la convergence, une certaine proximité des deux orateurs, qui traduirait en conclusion globale une vision hautement «optimiste» puisque, selon lui, le livre « est bien le témoin qu’un dialogue reste possible entre les deux rives de la Méditerranée ». Si c’est pour asséner des conclusions telles que , on eût préféré, entre les deux, une grande discorde et, du moins, de bénéficier d’un pessimiste relatif.

Les deux hommes se diront ainsi continument en phase l’un avec l’autre, en déclarant parfois l’exact contraire de ce sur quoi ils sont d’accord, comme deux envinés du petit matin bruyant sans s’écouter, tirant parti du laps de temps pendant lequel l’autre expulse un remugle de mauvaise cuisine pour improviser son propre délire éthéré… Dans quelles annales trouve-t-on pareilles mœurs suicidaires de s’exposer aux affres d’un soleil de plomb un jour de canicule ?

Puisqu’il ne reste dans ce monde d’images que le témoignage happé du passé par des caméras de plus en plus équivoques, Pagnol pourrait être une bonne source de ces scènes d’été sous l’ombre d’un arbre épais sur la place publique, pour profiter des brises rafraîchissantes que canalisent les aléas du relief. Une fable donc, à laquelle Sansal donne une épaisseur supplémentaire en offrant aux cigales le mérite de «vivre» et aux hommes l’horizon d’y mourir. Les peuples Méditerranéens seraient «La légende tout entière» ; et on sait ce qu’il faut faire des légendes : la canicule présente un bon procédé pour leur urgente crémation.

Entendons-nous tout de suite : l’ouvrage entier est un concentré de vide, quand il ne verse tout simplement pas dans le ridicule et la culture – au sens biologique – du faux ; et nous allons le monter au-delà de toute incertitude. Il est cependant, bien malgré ses auteurs, d’un apport précieux. Non qu’il nous apprenne quoi que ce soit sur le sujet qu’ils prétendent subsumer de leur esprit supposément vaporeux, mais sur ce qu’il révèle sur eux-mêmes : prétentieux, mégalomanes, médiocres, incohérents, ignorants, faussaires et, surtout, dangereux ; comme le sont tous ces médicaments tels que le Médiator qui prétendent soigner et qui empoisonnent, mutilent, tuent. Des intellectuels toxiques. Leur ouvrage en apporte la preuve indiscutable. Commençons par le plus véniel, la médiocrité.

La guerre, une norme

L’impossible paix en Méditerranée. Le titre sonne comme une condamnation, assortie d’un verdict irrévocable. La Méditerranée mérite de meilleurs auteurs, tels les Fous d’Afrique[2], en bien ou en mal, mais qui l’aiment vraiment. Ils dessinent, à l’instar de Béatrice Patrie et Emmanuel Espaňol[3], de plus réjouissantes perspectives, servies par une qualité de plume autrement plus soignée. Quant à la paix… Dans Le Bel venir de la guerre, Philippe Delmas aborde – avec profondeur – tous les sujets connexes, laissant toujours la place à l’espoir. La guerre y a la faveur des pronostics mais les portes ne sont pas définitivement fermées pour le sursaut. Pour lui, «les guerres peuvent obéir à deux logiques possibles. Les logiques de puissance, qui engendrent des conflits de souveraineté, et les logiques de sens, qui engendrent des logiques de légitimité. […] Les secondes reflètent l’impossibilité pour certaines populations de vivre ensemble ou sous une certaine autorité. La guerre du Cachemire entre l’Inde et le Pakistan, celle de Bosnie en sont des exemples[4]» récents. Il ajoute que «la guerre ne naît plus de la puissance des États mais de leur faiblesse. La première question de sécurité aujourd’hui ce ne sont pas les ambitions de puissance, c’est la panne des États.»

L’exposé est d’autant plus pertinent qu’il date de 1995, les vingt-cinq années passées depuis ont démontré toute la justesse de l’analyse et de ses projections. Il est aisé de comprendre sur ces deux registres que les peuples sont les victimes de leurs élites. De part et d’autre des lignes de démarcation, les élites conjuguent leurs efforts pour instaurer les conditions de la discorde ; puis elles expriment leur puissance aux fins d’un grand racket. Il y a matière à investigation et à engagement intellectuel. Sansal et Cyrulnik examinent des événements passés et ils en extraient une réflexion d’une vacuité sidérante, au service des racketteurs.

Si l’on fait abstraction – pour y revenir longuement plus loin – du conflit israélo-palestinien, la guerre en Méditerranée durant les quarante dernières années recense celles qu’ont menées les USA et la France contre la Libye, d’abord dans les années 1980 puis au cours de la décennie qui vient de se terminer. Il y a bien eu des escarmouches de l’armée algérienne contre le Maroc à la fin des années 1970 ; elles ont définitivement convaincu les militaires algériens de ne pas se frotter à un ennemi qui ne soit pas leur propre peuple désarmé ; ils se replieront dans l’univers glauque des barbouzeries, là où ils peuvent, en toute quiétude, poignarder dans le dos leurs citoyens esseulés.

La guerre étrange que mène au Sahel la France aujourd’hui – secondée par les USA qu’elle espère, paradoxalement, éjecter de la région pour s’adonner seule, quoique la Chine s’en mêle désormais, au pillage des ressources naturelles – mériterait d’épais ouvrages, hors des sentiers éculés d’un terrorisme islamiste érigé en force irréductible. Ce sont là des guerres d’Occidentaux davantage que de «Méditerranées» au sens entendu par Sansal et Cyrulnik. On pourrait ajouter la guerre en Syrie où des coalitions opaques rivalisent de férocité contre des civils, toujours. Il y a les guerres par procuration, où les innocents offrent leur existence comme support aux déchirements étrangers. Bref, il y a la guerre, qui unit tous les conflits, que mènent des dictatures féroces, lourdement armées par l’Occident, contre des populations innocentes, dans un jeu immonde, dans un choc de civilisations : celle des élites, où l’humanité est en passe de disparaître, contre celle, à réhabiliter, des peuples. Nous sommes loin de l’univers tel que s’apprêtent à le dépeindre les deux auteurs, une Méditerranée enracinée dans l’obscurantisme, qui éclabousse de ses fléaux moyenâgeux la paisible, la généreuse et si démocratique Europe…

Le prédicat incontournable de la guerre

La fiction envoûtante veut que l’Europe ait conjuré ses démons et que l’union politique de ses pays ait eu raison des pulsions belliqueuses de ses peuples. Rien n’est plus faux. A-t-on jamais vu un peuple souverain appeler ses dirigeants à mener une guerre contre un voisin pacifique ? La guerre ne concerne les peuples que dans la mesure où ils offrent leur chair aux canons. Ils ne s’y rendent, sinon manipulés, que contraints et forcés. Ce qui a permis de maintenir la paix en Europe et entre puissances mondiales, explique Philippe Delmas, ce n’est pas que des peuples furieux aient été soudainement saisis par la raison ; ce n’est pas davantage la conséquence pragmatique d’un marché « libre » qui exige une circulation sans entrave des marchandises. Ce qui a rendu ce petit miracle possible, c’est le spectre de l’holocauste nucléaire, la certitude que personne ne sortirait indemne d’un conflit où les belligérants disposent de suffisamment d’énergie pour anéantir mille fois toute vie sur terre ; et qu’il suffirait d’appuyer, fût-ce par inadvertance, sur un bouton pour que la mécanique s’emballe, que l’apocalypse survienne.

La capacité de destruction détenue par les USA et l’URSS était si phénoménale que les armes nucléaires s’étaient d’elles seules neutralisées. Elles étaient dès lors devenues un potentiel énorme d’accidents pour le pays détenteur[5] davantage qu’une arme à mettre en œuvre contre l’ennemi, dont la réplique eût pris l’allure d’un Armageddon. 50 missiles nucléaires suffisaient pour détruire l’intégralité de l’URSS. Les USA en détenaient 70 000, qui donnaient lieu quotidiennement à des centaines d’incidents qui frisaient l’horreur ; pour ses propres personnels bien entendu, sur le sol américain même. L’arsenal nucléaire était devenu bêtement inutilisable. La raison qui a prévalu, c’est celle «de mort assurée» pour tous si l’une ou l’autre des deux puissances s’avisait d’enclencher l’engrenage. La paix était-elle pour autant assurée ? Loin s’en fallait. La guerre, si lucrative, devait perdurer ; elle serait menée sur des territoires tiers, pour le sacrifice de peuples alternatifs. Il n’y a plus guerre mondiale, mais mondialisation de la guerre. «Toutes ces petites guerres acharnées et sans enjeu bien clair nous paraissent relever de la maladie mentale.

Que n’a-t-on dit de Saddam Hussein et de Slobodan Milosevic ! Qu’une telle répression soit possible nous semble inconcevable et ne pouvoir s’expliquer que par la pathologie de quelques fous dangereux dont le Dr. Kouchner, médecin de la grande famille humanitaire, appelle l’ablation urgente.[6]» Et ablation il y eut ; à la manière du docteur Hyde, en Serbie, en Afghanistan, en Irak, puis en Libye. L’Iran attend son tour, pour un destin que le même Dr. Hyde-Kouchner devenu ministre des Affaires étrangères, «pilier du système qu’il critique», formulera sans ambages, faisant écho à Benyamin Netanyahou : contre l’Iran, il faut en venir au « pire : la guerre ».

Mais cette ère d’une non-paix assurée par l’équilibre de la terreur est arrivée à son terme. Chine, Inde, Brésil, sortent leurs griffes après une léthargie millénaire. Les USA et la Russie ne sont plus que des géants aux pieds d’argile. Le piège de Thucydide est en train de refermer ses mâchoires, et le seul pays qui – quoique souvent à mauvais escient – assurait bon an mal an une certaine stabilité, les USA, est dirigé par un président ouvertement détraqué. «Pourquoi la guerre qui nous fut quotidienne nous serait soudain étrangère ? Parce que 10 % de l’humanité l’ont évitée pendant deux générations ? La belle affaire !

Louis XIV, 1672, guerre de Hollande

Cette même Europe dont nous promouvons le modèle pacifique est cimentée par la guerre jusqu’à la dernière pierre. Au XVIe siècle, l’Europe n’a connu que dix ans de paix, au XVIIe, quatre ans seulement, et seize au XVIIIe. De 1500 à 1800, […] l’Europe a connu deux cent soixante-dix ans de guerre, avec une nouvelle […] tous les trois ans. L’Autriche et la Suède, modèles pacifiques, ont connu, pendant ces trois siècles, une guerre tous les trois ans, l’Espagne tous les quatre ans, la Pologne et la Russie tous les cinq ans. Tout cela est trop loin peut-être. Les deux guerres mondiales, nos proches voisines, ont causé cent millions de morts dont soixante millions de civils. Les révolutions russes et chinoises en ont ajouté au bas mot cinquante millions, et nombre croissant d’historiens estiment que c’est plutôt le double.

Quant aux 146 petites guerres qui ont sévi depuis 1945, elles ont exterminé avec discrétion environs trente millions d’individus, civils pour les trois quarts, et essentiellement pour le compte des grandes puissances. Les plus lointaines de celles-ci n’ont pas d’histoire différente des nôtres : au cours des six premiers siècles, la Chine n’a connu que dix-sept années sans guerre. Au cours de son dernier siècle, entre la colonisation occidentale, l’invasion japonaise, la libération et les révolutions maoïstes successives, elle a perdu entre trente et soixante millions de morts selon les estimations.

Un étonnant article du Wall Street Journal faisait remarquer que traiter Deng Xiao Ping de "Boucher de Tien An Men" était méconnaître l’histoire. Le millier de morts innocents de 1989 est en deçà de la moyenne quotidienne qu’aura connue la Chine depuis soixante ans de vie publique du vieux dirigeant. L’article ne plaidait pas l’absolution mais la différence de regards.[7]»

Ce décompte effectué avant les guerres du Golfe et d’Afghanistan fait l’économie de quelque 4 millions de victimes de la «lutte antiterroriste». En divisant par deux pour assurer ses chiffres, cela ferait 2 millions de morts. Et au moins trois pays démolis : l’Irak, la Syrie et la Libye.

Dans tout ce décompte macabre, cette anthologie de la terreur, les peuples en général, les peuples méditerranéens du Sud plus spécialement encore, n’ont eu à connaître les affres de la guerre qu’en les subissant. Il paraît dès lors pour le moins injuste de les accabler de tares qui rendent «la paix impossible». La paix les sauverait ; la guerre qu’ils subissent les maintient depuis des siècles soumis, captifs, irresponsables de leurs devenir et des actes qu’on leur impute. De toutes les accusations que l’on peut formuler à l’encontre de celui que l’on s’apprête à pendre, il y en a une à laquelle personne, y compris son bourreau, ne songe : celle de ne pas vouloir se délivrer assez. Et c’est celle-là qu’invoque, de façon insidieuse, Sansal et Cyrulnik pour les peuples méditerranéens : leur refus de la démocratie, leur attachement à leurs chaînes.

L’exposé d’un ignare. Voilà le résumé du livre que nous allons passer au tamis ; et si ce que nous désirons récolter c’est un peu de connaissance, l’on aura beau brasser, rien ne passera au travers des mailles.

Les Ténèbres qui viennent…

Si vous voulez en revanche un ouvrage dégoulinant de prétention à l’érudition, de vanité et de fatuité intellectuelle et qui, dans les faits, est un concentré de superficialité de vue et de vacuité d’analyse, celui de Boris Cyrulnik et de Boualem Sansal vous comblera de bonheur. Le sujet n’est pas d’une grande originalité ; il est aussi vieux que la vie sur terre ; la compétition intra-spécifique, la lutte au sein d’une même espèce animale ou végétale pour s’approprier une ressource vitale rare ; chez les humains, on l’appelle la guerre : elle consiste à faire fi des manières «humaines» et de la bienséance «sociale» pour parvenir à ses fins. Ce pourrait être l’apanage des bêtes féroces, régies par la loi de la jungle ; mais c’est devenu, au pinacle de la civilisation, le modèle dominant dans le monde des hommes ; celui dans lequel se sont épanouis ces deux auteurs : la «loi du marché». À cette nuance près que la jungle est hautement mieux régulée que «le marché» conçu pour une seule espèce : les vautours…

la guerre

L’exploration des arcanes de la guerre – résurgence de l’instinct sauvage – et de la paix – contribution de l’homme à sa propre civilisation –, peut être passionnante : à condition de ne pas être révulsé par l’odeur du sang versé des innocents. Autant dire, d’autres avant eux ont abordé la question ; avec plus de profondeur. L’écriture ayant permis d’épaissir la chronique de plus de deux mille ans de mémoire belliqueuse, dans un monde où la guerre est devenue le mode d’interaction privilégié entre humains, on imagine leur travail épais, documenté et débouchant sur des perspectives éclairantes. Las. Il fait moins de 100 pages, sur une demi-largeur.

En ôtant l’introduction, les questions et les généreux espaces entre les paragraphes, il resterait de l’ouvrage une cinquantaine de pages ordinaires au grand maximum, laborieusement noircies ; redondantes puisqu’ils s’amusent l’un et l’autre à se proclamer en total concordance de vue, ce qui leur donne à chacun l’occasion de réitérer la même idée éculée énoncée par l’autre. Pour une conclusion tout en désespoir : «l’impossible paix en Méditerranée». Il est des jugements définitifs que les faits démentent très vite. Mais au moins s’attend-on à trouver les raisons qui poussent les deux auteurs à un pessimisme si terminal… Rien ! Pas la plus petite once de fait solide qu’un lecteur avisé puisse souligner, ou un autre, désireux d’apprendre, retenir. Qu’à cela ne tienne ! l’interviewer l’annonce en quatrième de couverture comme un modèle d’optimisme, comme prélude à la seule information tangible que recèle l’ouvrage : il coûte 15 euros.

N’est-ce pas cela le privilège du prince, éditeur en l’occasion, que de contraindre les faits à ses desirata ? L’optimisme du désespoir des damnés. Pour une somme rondelette : 1 € les trois pages, qui auraient – nous l’allons montrer tout à l’heure – gagné à rester blanches. L’ouvrage se termine par une annexe qui reproduit une lettre de Boualem Sansal, une sorte de complainte contre X, adressée à d’inidentifiables «amis», pour rétablir le «vrai» dans une aventure personnelle, pour justifier un voyage en Israël qu’il avait parfaitement le droit d’accomplir mais que, pour des raisons douteuses, il pensait pouvoir effectuer à l’insu des «amis» en question, et, surtout, de ses ennemis. Ce qui lui donne l’occasion de broyer du «Hamas» coupable à ses yeux d’avoir vendu la mèche ; de sacrées balances, les radicaux islamistes. Le capitalisme sauvage assassine ses consommateurs en leur faisant payer cher les poisons et autres tabacs qu’il leur fait ingurgiter ; Sansal fait mieux : il vend ses tracts. Mais au moins les auteurs sont-ils cohérents avec leur analyse ? La paix est impossible ? Soit ! Mais qu’est-ce donc la paix ?

Le bonheur des «idiots à fond la caisse»

«Je sais pas ce qu’est la paix, ne l’ayant jamais connue», glisse doucereusement Sansal. Est-il alors bien placé pour en discourir, pour la décréter impossible ? Ignorons que l’idée sous-jacente est d’attirer l’empathie du lecteur pour le malheureux et écorché Sansal qui n’a jamais connu la paix ; le poète maudit «accompagné à la fosse commune par un chien, et des fantômes», dirait Léo Ferré. Il ne sait pas ce qu’est la paix ; cela ne l’empêche pas d’en proposer une définition : « Je peux dire que je me sens en paix chaque fois que je suis en cohérence avec moi-même, chaque fois que je vois autour de moi des gens simplement aller et venir sans avoir peur d’eux-mêmes et de leurs semblables. Si ce n’est pas le bonheur, c’est du moins son image. Ce qui viendrait en plus serait du luxe, et c’est vrai que le bonheur est un luxe ; on se pâme à voir un oiseau chanter dans les arbres, des bébés gazouiller aux anges, des filles rire à gorge déployée, des garçons faire les idiots à fond la caisse, des abeilles butiner au soleil, des vieux balader leurs vieux chiens dans les jardins publics. » L’ange de Verlaine, ou bien est-ce celui d’Hugo, passe, dépité de ne pouvoir poser réclamation auprès du Commissariat des Belles lettres, et va se réfugier dans sa tombe, rassuré de se savoir dans son tombeau, plus vivant que ceux qui se repaissent de la «paix», synonyme de « bonheur » tout en «luxe» de Sansal tandis qu’ils vouent leurs congénères à la damnation éternelle.

Boualem Sansal

Anticipons un peu, pour les besoins de la «littérature». Après avoir décrété la paix, qu’il assure ne pas connaître, impossible, il termine l’ouvrage – un peu en queue de poisson – par l’annonce d’un mouvement qu’il copréside avec un intellectuel – un vrai, pour le coup, au point de se taper la tête contre le mur pour comprendre ce que David Grossman a trouvé de si attrayant dans les idées de Sansal qu’il veuille partager une phrase avec lui. Une association, cela ne s’invente pas, «pour la paix».

Écoutons Sansal décrire la chose : «Notre ambition est simple : parler de la paix, écrire sur la paix, mais aussi, parce que cela va ensemble, dénoncer la guerre et ses promoteurs, et de la manière la plus claire et la plus simple possible. Je dois dire que dans ce cadre, nous avons bien mouillé la chemise, nous faisons activement notre boulot de VRP de la paix.» Convenons que, même si mal vendue, la marchandise donne énormément envie : la paix… Mais Sansal sait-il qu’il vient de présenter la quintessence même du capitalisme sauvage mal habillé de démocratie ? L’impuissance volontaire.

Les gardiens de la pensée inique

Le totalitarisme est accompli quand ceux qui ont les fonds, l’argent, les armes, le pouvoir, l’exercice de la violence légitime, s’approprient aussi la forme, les canaux médiatiques, le privilège de définir pour la collectivité ce qui est le Bien et ce qui est le Mal. Et quand on parle d’argent, d’influence, de violence, de puissance médiatique, l’on ne peut faire l’économie de penser à ceux, réels ou fantasmés, dont disposent les Juifs. Dans ce monde où des forces belliqueuses s’emploient systématiquement à placer Israël et son peuple là où partent et se croisent les tirs, l’on espérerait que, dans un ouvrage parlant de paix, l’on se simplifie la donne, pour s’épargner l’intrusion d’une problématique dont on ne sait pas trop si elle relève de millénaires ou de quelques décennies, si elle tire son essence de Dieu ou des armes, si elle relève de la justice humaniste ou de la cruauté sublimée. Bref, l’on a envie qu’on laisse un peu les Juifs tranquilles ; ils ont bien des chats à fouetter.

Dans l’ouvrage de Sansal et de Cyrulnik, cela est simplement impossible. Au point qu’on se prend, en tournant les pages, à se demander si l’imprimeur n’a pas mis une mauvaise couverture sur un mauvais livre. Car, au sortir de sa lecture, l’on est certain qu’un titre plus approprié aurait été : «J’aime les Juifs ; et Israël, c’est tellement bon !» En quoi les uns et l’autre en tirent avantage ; la question est contingente ; des auteurs plus intègres, qui cumulent leurs nombreuses qualités avec celle d’être juifs, nous permettront plus loin d’y voir bien plus clair que ce que proposent ces deux littérateurs étriqués.

Le montage paraît bancal d’emblée, l’alliage du bric avec le broc. Les deux hommes ne se connaissaient pas et leurs sujets de prédilection n’ont rien de commun. L’on pourrait leur faire la charité de dire que, pour l’un, en tant que psychiatre, les pensées intimes des hommes n’ont plus de secret ; l’autre prétend même sonder les âmes des Maghrébins, non pour exorciser un mal intrinsèque que, selon lui, ils portent en eux – un «antisémitisme viscéral» – mais pour donner à leurs ennemis des raisons de les «éradiquer». À titre d’écrivains installés, l’un et l’autre devraient savoir que les mots ont un sens ; les leurs sont une enfilade de lieux communs auxquels l’annexion de la mémoire de quelques grands hommes disparus offre un semblant de dimension. C’est le propre d’un nain que de se revendiquer de géants disparus, des géants qui, croient-ils, ne peuvent plus se défendre.

Sansal privatise Albert Camus, cet homme du peuple, qui a vécu pour le peuple. Il le dilapide, pour les besoins de sa croisade contre les innocents, les impuissants, dans une étrange quête pour sauver les conglomérats les mieux dotés de la planète… Les Blancs, les Occidentaux, les Européens, et, bien sûr, les Juifs. Imagine-t-on simplement Camus, après s’être rendu en Kabylie en 1937, commettre un livre qui signerait la perspective honteuse d’une «impossible paix avec les Kabyles» ? Qui légitimerait donc de les éradiquer ?

Passer l’ouvrage de Sansal et Cyrulnik au crible bute contre une difficulté. Il y a tant à corriger qu’il faudrait commenter chacune de leurs phrases et leur donner une réplique documentée, référencée, taillée dans le marbre de la logique et de la raison, pour démolir leur œuvre qui prend l’allure d’une coquille vide ; et c’est là le moindre de ses défauts. Mais répondre sur tout pourrait emplir un ouvrage de taille normale qui, pour accablant qu’il serait sur l’indigence intellectuelle de ces deux larrons, tomberait sous le coup de deux travers : primo, il ne trouverait aucun éditeur, pour les mêmes raisons qui font que ces deux individus en ont beaucoup ; secundo, au-delà des horizons désespérants que rencontre quiconque se donne la vérité comme objectif, on ne peut légalement citer au-delà de 10 % du texte initial. Et 10 % de quasi rien que constitue l’ouvrage pourrait ne laisser que peu de matière à se mettre sous la dent. Mais qu’on se rassure, cela fait déjà énormément… Passons à la prétention des auteurs.

Les théoriciens de la foutaise

«Quand j’écris, je m’adresse au lecteur parfait, à l’ami invisible qui comprendra tout ce que j’écris, se pâme Cyrulnik. Parfois, je me laisse aller à mettre la barre un peu trop haut ; ce n’est pas que je pense être plus performant que les autres, mais quand on suit son chemin, on finit par avoir des idées que n’ont pas eu le temps d’avoir les autres, on se coupe un peu des autres.» La prétention à l’excellence n’exonère pas de l’obligation de se faire comprendre. Tentons cependant de nous hisser vers cette exigence du lecteur admissible…

Joseph Lenzini

Sansal ne s’encombre pas davantage de «modestie» mielleuse. Lorsque José Lenzini lui demande s’il faut du «courage» pour être ce qu’il est – forcément l’incarnation de la noblesse humaine –, il se braque : «Courage ? Non, surtout pas ! Le courage est une flamme qui peut pâlir et s’éteindre et vous manquer au moment le plus crucial. C’est même une folie, une exaltation passagère.» Sous-entendu qu’il en a à revendre, mais que ce qui le meut est d’un fer plus trempé. Qu’il s’empresse de nous détailler. «Non, c’est quelque chose de plus fort, de plus vrai, c’est la vie menacée par la ruine, la haine et la souillure qui va puiser dans les profondeurs de l’âme ce qui est sa substance même : la dignité. Un jour, j’ai pris un crayon…»

L’abaissement de son pays quarante ans durant, ponctué par l’assassinat sauvage de 250 000 de ses compatriotes, a de quoi ébranler toute âme sensible, et pousser à se soulever contre «la souillure». Sansal n’a commencé à s’attaquer aux islamistes que quand les militaires les ont éradiqués, salariés, ou chassés hors du territoire ; et il ne s’est faussement démarqué des «dictateurs» que quand la nature crapuleuse du régime est devenue si patente que mêmes ses cercles intimes s’en sont démarqués. Cela fait, pour qui est né en 1949, au moins trente ans de retard à l’allumage (ayant soustrait les temps de l’adolescence où l’erreur et la lâcheté sont, à la rigueur, permises). Ce n’est qu’en 2003 qu’il démissionne d’un poste de haut fonctionnaire au sein du ministère de l’Industrie. Il a donc eu quarante ans pour réfléchir sur la qualité de son environnement et une bonne partie à un poste de si haute responsabilité que la vue de la souillure à l’œuvre n’a pas pu lui échapper. Il a donc dû serrer très fort les narines quatre décennies durant ; cela fait long pour «la dignité» écrasée.

L’on se demande alors ce qu’il s’est produit de si ruineux de l’âme en 2003 qui le conduisit à franchir le pas supra-courageux, pour culminer dans «quelque chose de plus fort, de plus vrai». On désespérera en vain qu’il nous éclaire là-dessus ; l’on ne peut s’empêcher tout même de se dire que cela intervient quatre ans après 1999. Pourquoi cette date ? Elle correspond à la parution de sa première littérature de «la ruine, de la haine et de la souillure» des siens, Le Serment des barbares, qui lui a rapporté assez gros pour se garantir les coudées franches et se chercher des milieux mieux malodorants. Quatre ans, ça laisse le temps au chaland de mordre.

L’«épée» de la haine sans espoir de rédemption

«Je me suis mis à écrire, poursuit-il, avec un immense souci de vérité, de justesse, de précision. La littérature a été pour moi une planche de salut, une épée, une armure, une espérance, tout à la fois.» Ayant lu ses ouvrage, entendu ses discours, subi ses imprécations, l’on chercherait en vain son épée ailleurs que dans le dos des Algériens en particulier, des musulmans en général, emballés dans le qualificatif expéditif de «barbares[8]». Mais, dans ce qu’il perçoit comme un magma intouchable, une populace percluse de haine, y en avait-il qui eussent pu trouver grâce à ses yeux ?

Que pense-t-il de ceux qui, bien avant lui, ont démissionné et fui la souillure de l’âme ? Les exilés, les déracinés, qui ont pu de la sorte échapper à une mort certaine. «Émigrer est une solution, recherchée par beaucoup, les plus dynamiques sans doute, mais à laquelle je me suis toujours refusé. "Rester, c’est mourir, partir, c’est mourir deux fois", me disais-je chaque fois que je me sentais faiblir [sic] devant l’attrait et la facilité [sic] de l’ailleurs. […] Pris entre les islamistes et les dictateurs […], décidés à liquider tous ceux qui ne sont pas avec eux, il n’y a qu’une seule solution, elle s’impose dans l’urgence et la fièvre : relever la tête, résister, s’affirmer.» Une fois l’anacoluthe surmontée, l’on retrouve du Sansal tout craché, selon une déontologie méthodique : concéder cinq mots mi charitables mi sarcastiques, «les plus dynamiques sans doute», avant de déverser ses ignominies, des accusations de vénalité, de soumission, de collaboration, de défaut de personnalité, de lâcheté ou, pour reprendre un mot dont raffole la presse privée – synonyme d’appartenance à un général de connivence – et la presse officielle algériennes : de « félonie».

Pour ces intellectuels corrompus jusqu’à la moelle – en matériel et, surtout, en âme –, ceux qui sont restés en Algérie étaient bons à éradiquer ; ils déplorent seulement que les généraux n’aient pas accompli la besogne de façon plus radicale, terminale ; la faute aux «droits-de-l’hommistes» qui ont crié au scandale trop vite (après dix ans de massacres). Ceux qui ont pu échapper au meurtre à huis clos sont quant à eux des lâches, des traîtres, des fuyards. Doublement coupables, d’être Algériens et, pour les miraculés, d’avoir fui les sabres de leurs bourreaux ; mais qui n’esquiveront pas «l’épée dans la plaie» des écrivains de deux sérails, algérien et français… Bons à haïr.

À l’étranger, un peu moins exposés aux assauts des escadrons de la mort du DRS, la maison mère du terrorisme maghrébin, voilà ces exilés réduits par la littérature des intellectuels faussaires au statut de nuisance pour la France de souche. Y en a-t-il à épargner de ce peuple algérien, étranger en France et étranger en Algérie ? Pour Boualem Sansal : Ceux qui se sont toujours refusés à la souillure, tête haute, résistants, affirmatifs. Et de cette veine il n’y en a qu’un : Boualem Sansal. Mais, nous le verrons, la France qui l’a distingué élite parmi les plus hautes élites, est vite devenue étroite pour son ambition sans mesure. «Bel ami» Boualem ne se sert d’une amitié que comme tremplin à piétiner pour accéder à une amitié de niveau supérieur.

En tyrannie, le condamné subit sa sentence, mais ses juges unilatéraux lui exposent leurs griefs falsifiés. Le monde de Sansal se passe de justifications, fussent-elles fabriquées : là, il n’y a de Transcendance que Sansal et Boualem est son Exécuteur. Mais, le lecteur, qui s’est fendu de 15 euros pour toucher à cette quintessence, brûle d’envie de savoir devant qui précisément notre héros autoproclamé a relevé la tête, contre qui il a résisté, quels brimades il a subies, quelles persécutions il a endurées, auprès de qui il s’est dressé comme un lion, connaître l’identité de ses tourmenteurs ; avoir un nom à se mettre sous les synapses, de sorte que les à-plat-ventrés qu’il condamne puissent recevoir les châtiments qu’il leur inflige avec le sentiment minime de la justice unilatérale accomplie… Il préfère radoter. « Je me sens tout fier de moi quand, oubliant la modestie, je me dis que mes livres ont pu aider certains de mes compatriotes à relever la tête, à résister, à refuser la fatalité de l’échec et de la soumission. »

Sansal aurait donc permis à quelques-uns d’échapper au néant de l’âme et de l’esprit, parmi la multitude des félons potentiels… Comme nous tenons de ces livres dont il est «tout fier», nous allons pouvoir y cueillir les recettes du destin apprivoisé, pour « résister, refuser la soumission ». L’espoir est vite refroidi : «Que décide-t-on au juste dans la vie ? […] Prenons un exemple : celui du passager d’un avion. Que va-t-il faire pendant la durée du voyage ? À l’intérieur de l’avion, on peut décider de ce que l’on va faire pour passer le temps : lire, dormir, faire des mots croisés, ennuyer un voisin. Mais l’avion est entre les mains du pilote, et ce dernier comme son passager sont tous deux soumis aux mêmes aléas de la mécanique et de la météo…» Tout le monde sait : s’il est un endroit où il faut se soumettre, ne pas résister, c’est bien dans un avion où les parachutes sont rares. Existe-t-il des êtres qui, outre les hommes, dominent les mécaniques volantes ? Les volants et les voleurs d’un système abominable qui s’appelle régime algérien et dont Boualem Sansal et tant d’autres, Kamel Daoud, Yasmina Khadra, Mohammed Sifaoui, Omar Belhouchet, etc., sont les briques médiatiques élémentaires…

Kamel Daoud, Yasmina Khadra, Mohammed Sifaoui, Omar Belhouchet

Kamel Daoud, Yasmina Khadra, Mohammed Sifaoui, Omar Belhouchet

Toutes ces considérations hautement sophistes passant par-dessus la barre posée par Cyrulnik, et, a fortiori, par-dessus nos têtes, quelque peu désappointés par l’entrée en matière en eau de boudin, nous sommes ravis d’entrer enfin dans le vif du sujet : La Paix impossible…, et donc la guerre assurée. Las ! notre intelligence sommaire ne fait toujours pas la maille. Car, partant du slogan «la paix, c’est la guerre» avancée par George Orwell (un de ces géants prostitués dans l’ouvrage), les deux auteurs ont concocté leur propre adage, plus corrosif : la guerre, c’est mieux que la paix. Car, confie Cyrulnik, «en période de paix, on souffre. […] Je pense que l’on ne peut prendre conscience de la paix et en jouir que si l’on a été en guerre, et que, de nos jours, il n’existe plus de procédure pour arrêter la guerre et faire la paix.»

Mais pourquoi arrêter la guerre et faire la paix si c’est pour souffrir de la paix ? Syllogisme pour lequel le psychiatre sans frontières trouve un exemple des plus inattendus : la Suisse, une jungle urbaine inexplorée, qui aurait connu la paix « grâce aux banques » mais qu’il promet à des lendemains tourmentés. Pourquoi ? En Suisse, répond-il, «les employés souffrent, et les banques commencent à souffrir ; donc [non souligné dans le texte], en période de paix on souffre. […] Les Suisses, ajoute-t-il, qui sont en paix sont en guerre intestine, en guerre contre eux-mêmes. Et actuellement, il y a énormément de dépression, de drogue, dans les grandes institutions internationales.» Vite ! une ONG charitable pour secourir les drogués des institutions internationales et des banques suisses…

Dans ce monde filant à toute allure sous la conduite d’un pilote livré aux même aléas que ses passagers, aider son prochain, adoucir le quotidien des autres, tout cela peut être tout de même l’ultime bonheur spirituel dans un monde de gadgets et de «mots croisés». Mais pas du tout, rétorque Cyrulnik : car «nous [sic] sommes incapables de donner sens à notre vie par le bonheur. Le seul bonheur que l’on éprouve, c’est celui de lutter contre le malheur, donc [souligné ici] il faut du malheur. […] La violence est donc [idem] une forme de socialisation.» Oubliés «les bébés qui gazouillent au anges», «les abeilles qui butinent au soleil», les filles aux mauvaises manières, les idiots déconneurs et les «vieux» que ne supportent que les «vieux chiens», qui sont les marques du «bonheur» selon Sansal ; vive le malheur ! vive la violence !

Pour faire court, disons qu’il ne reste à l’homme qu’un dernier espoir, une grâce providentielle, l’entrechat de la dernière chance, pour le salut de son âme, pour échapper au mauvais sort auquel les deux auteurs vouent le monde : se déclarer «étrange » au «nous » auquel ils appartiennent. Adopter la posture de «la rupture». Se déclarer dissident à leur monde effrayant. Inventer l’espace d’une civilisation alternative, fût-ce sur les marécages qu’ils ont abandonnés après saccage, où l’on caserait les valeurs dédaignées par ces élites méprisantes ; une civilisation qui ferait place à l’humanité, où la «paix» en impose à chacun de façon naturelle, où la socialisation ne serait pas synonyme de «violence», où le «bonheur» ne se trouve pas dans la souffrance, où le «luxe» consisterait à panser les plaies de son prochain. Et leur laisser, à eux et à leurs compagnons et commanditaires, le monopole de la barbarie à se partager entre «amis». Mais restons patients, le livre de Sansal et Cyrulnik recèle des « trésors » de matériaux écœurants à passer à la broyeuse…

Plus que la guerre, «la paix c’est la mort…»

«La paix et le bonheur sont dans la guerre» pourrait paraître pour le commun des humains – le «nous» dont nous venons d’esquisser quelques prédicats – comme l’adage d’un psychopathe déchaîné, en proie à une poussée délirante. Si ce n’était que ça ! Sansal enchaîne en étant « d’accord avec Boris Cyrulnik» ; avant de surenchérir, citant en vrac des auteurs célèbres, exhumés de leur sommeil du juste pour être souillés ; et, histoire de placer la barre hors de « notre » portée, invoque des abstractions mathématiques de haute volée, des orées scientifiques explosives auxquelles il semble rien comprendre, et à la maîtrise desquelles il n’est nullement tenu d’apporter la moindre preuve : «Ce constat, dit-il, qui a également quelque chose d’orwellien, mais aussi de camusien, est plus que troublant, il nous amène presque à penser que la paix est le contraire de la vie, un arrêt provisoire dans un état de sidération ou, au mieux, de pauvre béatitude. […] Les mathématiques du chaos, les théories quantiques ou relativistes, nous amènent à penser la violence et la paix, et tout le reste, le temps, l’espace et l’identité, sur des plans infiniment différents du plancher des vaches qui est notre plan de vie.»

Après belles lettres barbouillées «à fond la caisse», Sansal «mouille la chemise» et devient «VRP» de la mort, «contraire de la vie», pour avoir la «paix» ; non sans prostituer au passage Orwell, Camus, Einstein, Lorentz aussi : ces grands hommes auraient selon Sansal laissé comme legs de leur passage sur «le plancher des vaches» que «la paix est le contraire de la vie» ! L’on connaissait la rhétorique des fauteurs de guerres qui prêchent auprès de leurs victimes la paix impossible dans le chaos qu’ils ont provoqué ; nous avons là le degré au-dessus de «la barre».

Un être raisonnable qui découvre cette littérature éprouve le sentiment d’une philosophie ratatouille, méli-mélo pour candidat au rattrapage de bac, qui a ingurgité à la hâte des notions éparses durant le week-end et qui les débite en vrac en espérant que l’examinateur s’y laisserait prendre. Fort heureusement, les deux hommes, sans doute soucieux de ménager des lecteurs « imparfaits », ne tirent un sujet par les cheveux que pour aller en saccager un autre, sans accorder la miséricorde de la moindre transition… Car après la prétention pour eux, le mépris pour les autres…

Sansal note que «c’est de là [de Méditerranée] que la vie est partie chercher ailleurs ce que les barbares [souligné ici] ont inventé chez eux sans en comprendre la signification profonde et sans deviner l’usage véritable qui pouvait en être fait.» Ils n’ont donc que ce qu’ils méritent, ces ignares Africains-Méditerranéens ! Leurs plaies ouvertes savent encaisser les coups d’épée ; nul tribunal n’existe qui puisse enregistrer les plaintes, ou écouter les complaintes. Sansal et ses maîtres dominent les agoras publiques où l’on se plaint et les tribunaux où l’on tranche ; et ils trouvent même le moyen de se poster comment des dissidents.

Mais il faut en convenir : Boualem a une maîtrise certaine de la redondance raciste volontaire, pour caser dans une unique phrase «barbares», leur ignorance de «la signification» et une incapacité à l’abstraction qui les empêche de «deviner» un quelconque usage «utile » à leurs «invention» ; des inventions qui n’en sont donc pas, puisque leur fonction est de promouvoir le progrès, quand les «barbares» sont inaptes à l’évolution : en effet, conclut-il, «en Méditerranée, le temps est si long qu’il en est figé, c’est dire si la modernité compte peu dans la vision des choses de l’indigène méditerranéen.» Il manquait le mot indigène» et l’incapacité congénitale à «la modernité» pour ajouter la touche de mépris qui fait le tout ; les voilà prononcés.

"

"

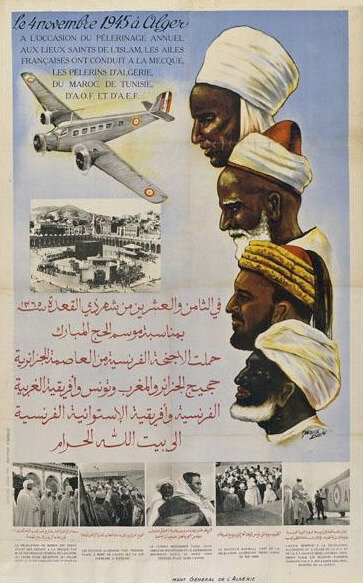

"indigènes"

Dès lors, l’Afrique, ce monde méconnu, docile, malléable à souhait, se laisse féconder par l’«épée» de Cyrulnik. Il subodore que «la société [y] était facile à organiser. Cependant, remarque-t-il, j’imagine qu’on ne faisait pas trop de social ! Les gens devaient marcher avec le groupe, ramasser des champignons, des fruits et manger des petits animaux et des insectes. […] Dès l’instant où leur nombre a augmenté, il y a eu des frontières, des conceptions de la vie différentes selon les groupes humains – même en France [ouf !], il y a beaucoup de conceptions différentes de la vie… –, l’existence et les comportements se sont modifiés. Pour vivre ensemble, il ne suffisait plus de ramasser des fruits et de manger des vers ou de petits animaux, il fallait cultiver. C’est de la Méditerranée qu’est partie la technologie du Néolithique. La philosophie, le comment vivre ensemble, l’organisation sociale… et la violence sont apparus à ce moment-là.»

On se surprend à déplorer que la technologie soit «partie», qu’elle ne soit pas restée ; car son départ a dû se faire accompagner des ressources minières qui lui sont indispensables ; et l’on éprouve un sentiment de compassion pour ces malheureux Africains tiraillés entre leur «asociabilité» intrinsèque et l’obligation de «marcher en groupe» ; l’on salue aussi l’abnégation de ces «savants» qui s’échinent à hisser leur lecteur au-dessus du «plancher des vaches», hasardant de brasser des idées crypto-racistes qui flattent l’«animal» en le décrétant inventeur de technologie – fût-ce de la pierre taillée. Le savoir dans les entrelacs sémantiques de Sansal et de Cyrulnik est un peu comme la bombe atomique, bourrée de haute technicité, confiée à un dégénéré mental qui trépigne de marquer l’histoire et à qui il suffit, pour concrétiser son rêve, d’appuyer sur le bouton rouge.

Docteur Folamour, de Stanley Kubrick (1964)

On remarquera encore cette technique, la redondance volontaire, comme l’acharnement du sadique sur sa victime impuissante, par matraquage : «Ramasser des champignons, des fruits et manger des petits animaux et des insectes […]» aussitôt suivi d’un «il ne suffisait plus de ramasser des fruits et de manger des vers ou de petits animaux […].» Deux coups d’épée portés sur un sauvage achèvent mieux qu’un… Notons aussi que ces deux hommes ont le don de sillonner les contrées africaines, pour gratifier leurs lecteurs de leur dense savoir, sans quitter le confort de leur salon cossu. Les nouveaux colons ne sont plus de grands aventuriers.

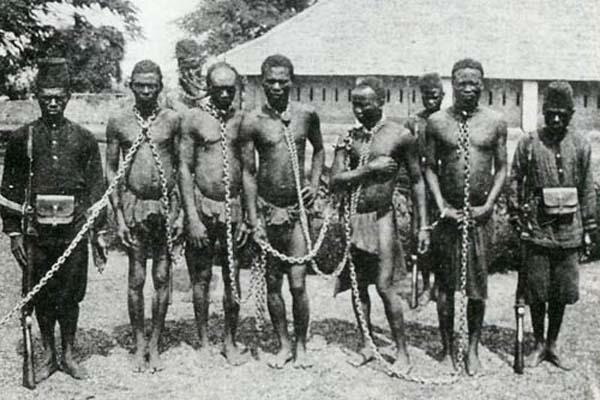

À ce stade de la lecture de ces explorateurs paresseux, l’on a le choix de les abandonner à leurs élucubrations pseudo-intellectuelles, ou tenter de savoir où leurs analyses les conduiront ; histoire de rire un peu. Où veulent-ils en venir, au juste ? Ainsi, ces êtres mangeurs «de vers et de petits animaux» qu’ils suivent à distance respectable sont-ils à leurs yeux dignes d’être des hommes ? «Quand la disputation de Valladolid leur a attribué une âme [ils n’en avaient donc vraiment pas], il a fallu [sic] les baptiser, et non plus les atteler et les dépecer [un moindre mal au final]. Plus tard, on devait pourtant reconnaître le même débat à propos de l’esclavage noir africain. Ce fut une catastrophe [de quel point de vue ?] ! Voilà ce qui illustre [souligné ici] ce que je vous proposais, c’est-à-dire que l’actuelle tragédie du Proche-Orient va répandre sur l’ensemble de la planète et va nous [sic] imposer, après beaucoup de malheurs, une aspiration à… un nouveau malheur. Mais avant d’y parvenir, nous [sic] allons payer le prix fort».

Saperlipopette !

Sansal le démocrate

Récapitulons : le bonheur, c’est dans la guerre, qui apporte le malheur ; et les Arabes vont répandre sur «nous» leur aspiration au malheur, qui nous ouvrira de belles perspectives de bonheur que l’on atteindra à plus ou moins longue échéance, après islamisation ; bonheur dans le malheur pour lequel il faudra d’abord payer le prix fort. En espérant que lesdits Arabes vendeurs de «malheur» ne sont pas trop durs en affaires et qu’ils fixeront un prix modique pour leurs exportations…

Et l’on se surprend à réfréner des idées noires des nostalgiques du temps passé qui déplorent que l’esclavage et les massacres coloniaux n’aient pas eu le bon goût de l’extermination, qui aurait brisé le nœud gordien du malheur et enrayé les fléaux qui se répandent sur «nous». Monsieur Cyrulnik nous avait prévenus : sa barre est placée très haut ; et Sansal a fixé les vaches (nous) au plancher, vouées à ne jamais voler ; clouées au sol, les vaches sont en revanche très disposées à se laisser voler leur lait, leur corps, pour le bien du mauvais esprit…

Si l’on persiste à considérer Sansal comme un Méditerranéen, le sentiment qui prédomine chez lui est une profonde et incorrigible haine des siens. La haine, pleine, entière, dévorante, débordante, viscérale… En doute-t-on un peu ? Hé bien, sur la haine aussi, il s’apprête à nous instruire… «S’il est une chose durable dans les relations entre les peuples, c’est bien la haine.»

de l'homme à la haine

Existe-t-il des statistiques éprouvées attestant le postulat ? On ne le saura pas ! Il faut croire Sansal sur parole. L’homme sait mettre sur le dos des autres les affections dont il est lui-même gravement atteint. De bout en bout, l’ouvrage dégouline de haine envers les petites gens ; mais les évocations de ramasseurs de baies et de mangeurs d’insectes risquent de laisser penser que cette haine vise exclusivement les Africains-Méditerranéens. Très vite Sansal comble le hiatus, toujours avec cette technique «scientifique» qui consiste à sonder les âmes.

«Ce sentiment, explique-t-il, est au cœur [sic] des réflexions [sic] des jeunes Européens issus de l’émigration africaine. Faute de traitement [sic] adéquat, les politiques mises en place pour faire d’eux [sic] des Français de droit et de cœur [sic] […] ont été regardées comme des ruses de marché visant à se constituer à bon compte [sic] une réserve captive [sic] de main-d’œuvre sans véritable qualification [sic] pour occuper les emplois que les Européens de souche [sic] refusent [sic]. La haine déforme tout, les images comme la pensée, mais en même temps, parfois, elle aide à comprendre ce que les mots cachent.» Quand s’exprime la haine, les mots «crachent» plus qu’ils ne cachent.

Mais où finit l’Afrique, où commence l’Europe ? Quid des élus même, les Blancs de col, qui voguent d’ordinaire au-dessus de la barre des lecteurs parfaits ?

«Il faut soumettre les Méditerranéens à des analyses approfondies et des médications sérieuses [sic] avant de les laisser s’asseoir autour d’une table de négociation. […] Ces gens [sic] ne sont jamais aussi dangereux que quand ils siègent à la table des négociations ; il leur vient alors des idées de ruses faisant que la guerre qui sortira des pourparlers sera longue et sanglante. Pour parler de ce que je sais, les négociations gouvernementales entre Algériens et Français ont toujours débouché sur des euphories bruyantes suivies d’une reprise des hostilités à un niveau plus élevé, comme si on s’en voulait de s’être laissé à la naïveté. […] Il faut presque les pousser à se faire une vraie guerre : là, comme dit Cyrulnik, ils rêveraient de paix et s’aimeraient un peu.» On souffle que Sansal ne parle que «de ce qu’il sait» : Français de souche, blanches élites, tremblez aussi ! Vous serez la prochaine pelure à laquelle Sansal administrera en temps opportun ses stupéfiantes «médications sérieuses».

D’où parlent vraiment Sansal et Cyrulnik ? Au-dessus des hommes, lévitant dans les espaces réservés aux divinités grecques, romaines, égyptiennes, ou simplement à Dieu, le vrai, si tant qu’il est de cet univers… Et quand on se prend pour Dieu, l’Histoire et la Science disqualifiées, l’on peut se donner toutes les libertés du monde en matière de cartographie.

Lexique de la haine pour Méditerranéens du Qatar et d’ailleurs…

Pourquoi Sansal et Cyrulnik se permettent-ils de tenir des propos aussi éloignés de la réalité ? Le sentiment d’impunité ; cette toute puissance que confère la certitude que nul ne sera mis en capacité de les confronter à leurs contradictions. Et ce pouvoir immense leur permet de parler de peuples entiers comme un entomologiste d’une colonie de petites bêtes. Le lexique avec lequel ils font le portrait des Africains et des Arabes, «les indigènes méditerranéens» ? «Mangeurs de petits animaux», «mangeurs d’insectes», «barbares , «porteurs de «malheurs», «antisémites chroniques», «souillure», «ordure», «poubelle», «violence», «haine». Ils portent ces accusations directement quand ils le peuvent, par incidence quand une bouffée de mansuétude les saisit. Pour suivre leur raisonnement, il faut localiser les particules de leurs enchaînements qui feraient le bonheur d’un chasseur de paralogismes. «Donc», «voilà pourquoi », «ce qui illustre », etc. Mais ils disposent de toute la palette du parfait illusionniste.

Arabes israéliens vivant dans la seule démocratie du Moyen-Orient : Israël

«On en parle beaucoup, mais sur les 2 millions de musulmans qui habitent en Israël, il y a 5 % d’opposants à Israël, les autres musulmans sont heureux de vivre dans le pays». Remarquons que Cyrulnik ne parle pas de «musulmans israéliens», mais de musulmans «qui habitent» (en attendant leur arrêté d’expulsion) en Israël. Notons aussi que nul n’a jamais dit que les musulmans étaient malheureux d’« habiter en Israël », ils militent même pour le retour au pays de millions de leurs compatriotes chassés naguère de leurs terres. Mais être heureux dans un pays qui s’appelle Israël ne réduit pas les opposants à Israël et à sa politique d’apartheid à la portion négligeable de 5 % ; et on ne saura pas d’où sortent ces statistiques rondelettes et ahurissantes. Il y a en Israël 100 % de Juifs «heureux de vivre dans le pays» ; il y a plus de 5 % d’opposants à la colonisation des territoires par leur État. L’entourloupe tient du paralogisme.

«En revanche, ajoute-t-il, les Palestiniens fuient la bande de Gaza parce qu’ils ne supportent pas la dictature religieuse qui s’y impose.» Un menteur ne ment pas par utilité ; c’est sa nature de mentir : la vérité lui fait horreur. Les Palestiniens ne fuient pas les bombes au phosphore, l’apartheid, une vie de reclus, des check-points à n’en plus finir, l’humiliation permanente, le déficit d’eau, les coupures d’électricité, les hôpitaux détruits, la peur, une déshumanisation et des abus d’autorité qui n’ont pas d’égal dans le monde, mais « la dictature religieuse » ; ils fuient l’Islam. Une « dictature » qu’ils portent au pouvoir par les urnes, depuis des décennies, de façon plus démocratique que ne peut le revendiquer nul autre pays arabe.

Car, outre que les Palestiniens ont autant de latitudes pour «fuir la bande de Gaza» qu’un détenu dans un quartier de haute sécurité, voici un témoignage parmi légion, d’Ygal Sarna, un écrivain juif, qui offre de plus plausibles explication à leur désir d’évasion : « Disons-le pour la millième fois : Gaza, c’est l’enfer. Pendant les quarante ans que la bande de Gaza a été entre nos mains – et elle est toujours entre nos mains, malgré notre départ, grâce à nos avions espions, nos incursions, nos collaborateurs, les clôtures –, on n’y a pas construit une chambre d’hôpital ni un puits d’eau potable. Gaza est un enfer à côté de chez nous ? Et tant qu’elle ne sera qu’un punching-ball pour nos soldats, tant qu’il n’y aura ni aide, ni véritables pourparlers diplomatiques, Gaza nous empoisonnera comme un abcès. Elle sera toujours là, à côté de nous. Et comme tous les lieux en feu, elle continuera de cracher des éclats brûlants tant qu’elle brûlera.[9] »

Ayant achevé de nous convaincre sur les nuisances africaines et leurs retombées européennes, Sansal s’en va chercher la paix impossible sur des méridiens écartés… «Et le petit Qatar voit grand, il fait la guerre au monde entier sans imaginer une seconde qu’il pourrait la perdre, sachant qu’il a du pétrole plein son bac à sable [sic] et la patience d’une armée de chameaux [sic].» Au fil des pages, l’émulation vers le caniveau s’opère.

Telle Ariane avec son fil qui a permis à Thésée de sortir du dédale, Sansal et Cyrulnik sèment des mots à l’adresse du lecteur «parfait», qui pourra suivre les pointillés de leurs affinités – vers des racistes mais qui ont au moins la noblesse de l’assumer –, Michel Houellebecq ou Oriana Fallaci, qui voient dans l’Arabe l’incorrigible «enculeur de chameau» et l’arriéré bédouin des «sables». Qui donc est le minotaure de Sansal ? Une hydre à sept têtes, les barbares africains-méditerranéens, leurs rejetons des banlieues, les islamistes, ceux qui le sont moins mais qui, Français ou Algériens, s’assoient à la table des négociations, etc. À vouer aux enfers de la guerre, histoire de leur apprendre à s’aimer un peu…

Mais n’oublions pas que le livre doit être rentable ; il doit séduire des acheteurs « imparfaits » qui sont les plus nombreux ; il faut donc leur mâcher le travail, leur fournir des recette explicites que de simples «vaches» peuvent ruminer en longueur… Et offrir le relief et le contraste qui permettra d’apprécier à sa juste dimension toutes les nuisances que concentrent les populations de cette région «musulmane» du monde. Des fois que l’heure sonne de pourvoir à leur nécessaire éradication.

Sansal nourrit des haines trempées pour son prochain. Si l’on s’autorisait à user de son style, l’on dirait de lui qu’«il vit de mensonges, il en produit, s’en nourrit, au point qu’il est lui-même [un mensonge], que dis-je, il est [Le Mensonge] tout entier.» Un cercle vicieux fait homme. Un cercle vicieux alimenté par ses victimes qu’il exècre, qu’il flatte d’un mot pour les pousser à acheter sa prose, et qu’il assassine sitôt après de vingt coups d’«épée», pour «faire de la place».

Méprisant, médiocre, raciste. Il est inutile de creuser beaucoup pour trouver le faussaire qui vit en Boualem Sansal…

Le faux de A à Z

Sansal : «J’ai vécu ainsi : j’ai fait une carrière comme enseignant dans un pays gouverné par de sombres dictateurs incultes et incompétents qui n’ont trouvé que la matraque pour faire marcher le pays. […] Pris entre les islamistes et les dictateurs […] décidés à liquider tous ceux qui ne sont pas avec eux, il n’y a qu’une solution, elle s’impose dans l’urgence et la fièvre : relever la tête, résister, s’affirmer […].» Telle est la donc fiche tout en engagement intellectuel volontairement sommaire que Sansal établit de lui-même. Une déclaration en deux volets : l’un pour présenter de lui des faits apparemment anodins, neutres, sans conséquence, l’autre pour affirmer une identité de résistant. Un petit problème ; les deux sont des concentrés de faux.

Commençons par le syllogisme : comment quelqu’un qui est pris en étau entre deux liquidateurs peut-il relever la tête, résister, s’affirmer, et s’en sortir indemne ? D’autres ont essayé et ont eu la tête tranchée. Mais, à vouloir creuser profond, nous risquons de rater l’essentiel. Car même dans son aspect le plus superficiel, anodin (que métier il a occupé), cette biographie est affreusement tronquée, et donc truquée, fausse.

Par son premier aspect, elle recèle un mensonge ; qui en induit un autre, portant sur le second volet de sa présentation, pour faire resquiller une personnalité de grand opportuniste dans l’enveloppe d’un dissident à qui le lecteur doit tout pardonner ; et tout acheter. En effet, s’il a exercé en tant qu’enseignant et ingénieur (passons que nul métier n’existe en Algérie qui permette à un ingénieur de déployer son génie) dans un monde d’obscurantistes, il a occupé des postes bien moins avouables. Sa fiche signalétique fournie par sa principale source d’information, Wikipédia (nous le verrons plus loin), indique qu’«il a été enseignant, consultant, chef d’entreprise et haut fonctionnaire.» Il aurait donc été «haut fonctionnaire» ! à une époque où l’accès à tout poste supérieur ou égal à «chef de Département», dans quelque structure que ce soit, exige la signature auprès des services de renseignement, la sombre SM puis le plus sinistre encore DRS, d’un document, nommé «fiche bleue», qui engage l’intéressé à être agent informateur auprès desdits Services. Sansal est donc un honorable correspondant de l’une des polices politiques les plus brutales de la planète. Cela place l’homme non pas « entre » les dictateurs et les islamistes, mais aux côtés des premiers. Et la SM ne badine pas avec les infidélités de ceux qu’elle considère comme ses rejetons ; en échange d’une prospérité garantie, elle exige une fidélité et un zèle absolus[10].

Un examen superficiel montre ainsi un membre à part entière du sérail politico-administratif qui a ravagé le pays. On pourrait à la rigueur admettre que, comme en Union soviétique, on entrait dans le système par nécessité, sans adhérer à ses idées ; mais quarante ans à se faire violence, c’est long, et des dizaines de millions d’Algériens ont surmonté cette avilissante tentation à la facilité ; sans se croire autorisés à aller pérorer sur leur qualité de «résistants» sur tous les plateaux de télévision de France et de Navarre.

Le mensonge se présente sous de multiples formes et, pris par le plus véniel aspect, l’omission, il démystifie la fable monocorde de Boualem Sansal. Durant toute l’époque où il était vital de résister et dangereux de le faire, Sansal était un planqué, dans un confortable poste de haut fonctionnaire d’une administration «dirigée par de sombres dictateurs incultes». Au sortir d’une décennie de violence inouïe, en 1999, tous les Algériens rescapés, quelque trente millions d’âmes de tous âges et genres, étaient des opposants ; y compris parfois dans les cercles intimes du sérail politico-militaro-mafieux.

ue fait alors Sansal, une fois devenu écrivain «iconoclaste» ? Il met sa plume au service des puissants, pour accabler un peuple «barbare». Faussaire donc dans sa biographie en tant que «résistant» face à la dictature. Tort pardonnable dans un monde de Désordre du sens ; si seulement, par équité déontologique minimale, il pouvait l’être de la même manière à l’égard des « islamistes ».

Allons au-delà de Wikipédia et voyons ce que dit de lui, tout en flatterie, le site de la Fnac, qui distribue ses livres et qui semble plus avisé, sans doute dûment informé par l’auteur : «Né en 1949, Boualem Sansal a une formation d’ingénieur (École Nationale Polytechnique d’Alger, École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris) et un doctorat d’économie. Il a été enseignant, consultant, chef d’entreprise et haut fonctionnaire au ministère de l’Industrie algérien. Il est limogé en 2003 pour ses prises de positions critiques contre le pouvoir en place particulièrement contre l’arabisation de l’enseignement.»

Un grand homme, assurément. Bardé de prestigieux diplômes (abstenons-nous de creuser, sans quoi nous viendrait à l’esprit qu’ils ont peut-être la profondeur de ceux, naguère, d’Helena Ceausescu !) dans un pays où il n’y a pas de boulot. Grandeur à relativiser si l’on tient compte du fait que Boualem Sansal ne se soit avisé qu’en 2003 que la «politique d’arabisation» était à la source de bien des malheurs. Soit 35 ans en retard par rapport aux enseignants, étudiants, lycéens et collégiens, citoyens ordinaires, qui, en 1968, se sont soulevés contre les premières «réformes» d’arabisation de l’enseignement. Conduite qui leur a valu matraquages en règle, arrestations, peines de prison, liquidations sommaires et carrières brisées. Des résistants plus précoces que Sansal d’un tiers de siècle, qui ne se servent pas de leur engagement comme visa pour déverser l’anathème sur leurs concitoyens.

Était-il dans le coma jusque-là, au point d’avoir laissé «des brutes ignares» diriger le pays sans qu’il eût maille à partir avec elles ? Il n’a de preuve à présenter de son « plus que courage » qu’un passé discret, attendant, tapis dans l’ombre comme font les fauves, que l’heure sonne de fondre sur leur proie. En 1968, il avait 19 ans, l’âge de la fougue, l’élan de la révolte. Les trublions (démocrates, modernistes, universalistes, berbéristes, communistes, etc., toute l’élite qui aurait dû conduire le pays hors des pistes de l’obscurantisme) étaient à l’époque repérés, fichés et dûment «traités».

Boualem Sansal

Pour les dissidents, le choix était alors simple : ou ils se ralliaient à la dictature, et ils étaient récompensés d’un avenir prometteur, d’un poste de ministre, de haut fonctionnaire, de directeur de société nationale, de chef d’établissement, d’ambassadeur, doté de formations de villégiature, de soins à l’étranger, de logement et de véhicule, de ravitaillement dans des coopératives ravitaillées de l’étranger, etc. ; ou ils décidaient de «relever la tête, résister, s’affirmer» et ils étaient promis à un destin brisé. Dans ce contexte, un pays où il manquait de tout – on ne le rappellera jamais assez à la décharge de ce peuple malmené –, il est extraordinaire que l’écrasante majorité des citoyens ait préféré leur dignité plutôt que les facilités qu’offrait l’adhésion au parti du FLN et au système policier qui contrôlait tout. À quoi s’est occupé Sansal à l’époque, outre de cumuler des diplômes ? On ne peut que le supputer. En tout état de cause, s’il pouvait présenter le plus petit élément susceptible de le marquer comme résistant, imagine-t-on qu’il nous le cacherait ?

Douze ans passent. L’actualité donne alors aux Algériens l’occasion de se positionner dans le duel entre les menées rétrogrades de la dictature et les balbutiements de la démocratie, de la culture, de la liberté, de la science, de l’appel à la justice sociale. Nous sommes en 1980. Sansal a alors 31 ans, soit la force de l’âge, loin des temps où on soupèse le pour et le contre, entre la soumission à la dictature et la résistance. 31 ans, c’est l’âge de l’identité affirmée : on sait si on est démocrate, adepte de la liberté, avec leur charge d’ennuis, ou plus enclin aux assurances et aux postes de haut fonctionnaire qu’offrent les militaires, les services secrets, le clan de la tyrannie, les tortionnaires. Cette année-là, il y eut les événements du «Printemps kabyle».

On chercherait en vain la trace du crayon de Sansal pour, aux côtés des persécutés, «relever la tête, résister, s’affirmer». Il avait alors suffi de quelques mois pour que la population algérienne dans son intégralité revienne de la propagande du pouvoir qui faisait des Kabyles des «profanateurs de Coran», des «brûleurs de drapeau», des sauvages qui ont lancé des pogroms contre les nombreux arabophones vivant dans la région. Un an plus tard, le temps de vérifier, et un peuple entier s’est mis à entonner quasi en chœur : «Les Kabyles ont raison». L’info n’a en revanche pas dû percer jusqu’aux oreilles de Boualem Sansal car l’adorateur de Camus n’a toujours pas jugé l’heure venue de «relever la tête» et de procéder, de visu, à une réactualisation de Jours de Kabylie. Les Kabyles étaient des pestiférés et un haut fonctionnaire, ça sait faire le calcul de ses intérêts, des dividendes de la soumission.

De 1980 à 1988, pas une année ne s’est écoulée sans qu’une grande ville et ses environs ne se soient soulevés contre une dictature qui ne tient déjà plus – en interne – qu’à un dispositif policier brutal et – en externe – au noyautage des institutions internationales par une armée de hauts fonctionnaires zélés ; des hauts fonctionnaires qui peuvent jouir à volonté de bourses généreuse, pour des formations longues, dans les universités où l’on dispense des diplômes mérités ou de complaisance. Manifestations citoyennes répétées qui ont été accueillies par une répression sauvage ; et toujours le silence de Boualem Sansal.

Arrive octobre 1988. Sansal a 39 ans, l’âge des convictions bien chevillées. C’est sous sa fenêtre que l’armée du général Nezzar et autres Larbi Belkheir ont tiré à la mitrailleuse lourde sur des jeunes algérois qui se soulevaient contre les « sombres dictateurs incultes et incompétents ». Les témoignages et les preuves d’un régime tortionnaire, massacreur, étaient massifs. Les preuves étaient là, sous sa fenêtre. Quand on toise les «barbares» de haut, on a nécessairement l’échine baissée ; l’heure n’avait toujours pas sonné pour Sansal de la relever.

Commence alors la décennie noire. 1990. L’apocalypse. Dix ans durant, l’Algérie, son peuple, sont martyrisés : 250 000 morts innocents, un pays ravagé, une société méthodiquement démantelée. Mutisme total de Sansal. La campagne de meurtres à grande échelle a commencé par l’élimination par les escadrons de la mort du DRS – auprès de qui tout haut fonctionnaire a montré patte blanche et signé «fiche bleue» – de nombreux intellectuels vrais qui ont considéré que l’heure était venue de «lever la tête, résister, s’affirmer» : Djillali Lyabès, Djillali Belhenchir, M’Hamed Boukhobza, Mahfoud Boucebsi, Tahar Djaout, Youcef Fathallah, etc. Toujours pas de signe de vie de Boualem Sansal… Électro-résistogramme plat. Dix ans c’est long, long, long. Mais ils passent.

Nous sommes en 1999 ; il a 50 ans. Apeurés par la perspective d’être livrés au TPI de la Haie, les généraux décident de cesser le massacre systématique de civils, vieux, enfants, femmes ; et, moyennant impunité internationale, d’offrir la présidence à celui qui, quarante ans plus tôt, avait conspiré pour priver les Algériens de l’indépendance : Abdelaziz Bouteflika. Lequel enclenche le second volet de sa forfaiture : offrir le pays qui échoue entre ses mains aux vautours sans frontières. C’est là que Boualem Sansal publie son premier livre qui le propulse intellectuel de premier rang : Le Serment des barbares. Barbares les Algériens ?

Une chose est sûre : la haine des siens est un sauf-conduit efficace, un sésame pour tous les plateaux de télévision de France. Pourquoi le monde entier déciderait de s’allier avec l’une des dictatures les plus affreuses de la planète pour maintenir un peuple innocent sous un joug implacable ? La question méritait d’être explorée ; ce n’est pas l’angle d’attaque que choisit Sansal ; il a préféré la posture lucrative aux côtés de ceux qui accablent le siens. Il en avait le droit ; mais cela ne correspond pas à la définition usuelle du mot «résister».

Il faudra pourtant encore 4 ans pour que murisse enfin en lui l’idée de «résister à la politique d’arabisation». En 2003, l’arabisation n’est plus qu’un lointain souvenir ; l’affaire est entendue, vieille de 35 ans et les stigmates de son irréparable échec sont visibles sur le visage, le corps, l’âme, de tout le pays.

Dans l’intervalle, les Algériens ont vu leur pouvoir d’achat divisé par 20. Le chômage s’est emparé du destin de millions de jeunes qui n’aspirent qu’à braver les flots de la Méditerranée pour échapper à un horizon nihiliste. Les plus hautes institutions nationales sont vassales des puissances étrangères croisées. Le système de santé s’est écroulé. Le système éducatif a sombré dans un profond coma. L’édifice économique est ravagé. L’image du pays est irrémédiablement souillée. La corruption atteint des sommets sans équivalent à l’échelle du monde. La Justice s’est muée en rouage parmi d’autres d’un appareil répressif qui a phagocyté l’ensemble des administrations.

Par monts et par vaux, croyant naïvement qu’en établissant la vérité sur les réalités du régime mafieux et criminel qui les dirige ils obtiendraient enfin un soutien international, des citoyens tentent de briser la carapace médiatique verrouillée autour du principe qu’il n’y a de terrorisme que le terrorisme islamiste. En vain. Sansal est à cet instant dans la maison Médias, sur tous les plateaux, et tous les journaux lui sont ouverts. Aux côtés de qui celui qui veut «relever la tête, résister, s’affirmer» va-t-il se ranger ? Toujours du bon côté du manche, aux côtés des bourreaux.

Boualem Sansal ment en se présentant ; c’est mal élevé. Il falsifie sa biographie mais c’est dans l’ordre des choses d’un faussaire ; celle-ci pourrait se décliner ainsi : Planqué de 1962 à 1999. Publie un livre en 1999 et temporise quatre ans durant, histoire de vérifier que sa carrière d’écrivain lui assurera des revenus confortables. Quitte ses fonctions au sein du pouvoir algérien pour se consacrer à un nouveau sacerdoce : se mettre au service des propagandes ennemies de son peuple et accabler les siens, en les accusant d’être porteurs de tous les maux qui empoisonnent le monde. Ou, plus brièvement, colonisé de 1949 à 1962 ; colonisateur depuis.

Écrivain de fictions, il serait plus que qualifié pour présenter de lui-même une biographie romancée, autour de l’idée d’un traître à la cause des siens pour se sauver à titre personnel : Le Serment [du] barbare en serait un titre idéal. Un seul coup c’est promis, après, on ne l’y reprendrait plus. Mais le traître s’aperçoit vite qu’il est sous le coup d’une double peine : le regard haineux de ceux qu’il a trahis, et celui chargé de mépris de ceux auprès de qui il l’a fait. L’engrenage est enclenché. Une seule issue se dessine, la fuite en avant ; la trahison démultipliée : dépeindre un monde sans rédemption, où les faibles méritent leur sort, où nul ne doit en réchapper. Mais surtout ne pas rester seul, trouver un havre de repli, de préférence très puissant, un cocon où la littérature de la haine de soi est considérée comme la quintessence de l’engagement intellectuel. Un cocon qui commence à trouver la promiscuité des gueux par trop envahissante. Chez qui un «antisémite viscéral» repère-t-il la fortune et la gloire ? Chez les Juifs. Mais patientons encore un peu… L’amour est un sentiment relatif ; celui qu’il va manifester pour les Juifs sera mesurable à la haine qu’il nourrit pour les damnés…

Le génocide en pointillés

La Méditerranée ? «Trop de pays, trop de peuples, de tribus, de particularismes, de dieux, trop de soleil, trop de tout, autour d’une mer minuscule. Gare à la promiscuité. On voit cela dans les banlieues, dans ces grandes barres Babel […] La bonne mesure a été de dynamiter ces barres et de disperser leurs populations, avec l’idée de constituer des ensembles humains gérables et d’empêcher que des bisbilles entre voisins ne dégénèrent en guerre raciales, ethniques, religieuses.» Dynamiter, disperser, (in)humains, gérer des dégénérés… Cela constituerait un titre sur mesures pour un second volet d’une saga d’Olivier le Cour Grandmaison : après Coloniser. Exterminer, «Dynamiter»… Admettons que la dynamite, c’est plus civilisé que le génocide, que les fours crématoires…

Que vient faire la banlieue dans un exposé sur la Méditerranée ? Une incise passerelle, qui offre la recette pour deux coups d’une seule pierre. Et c’est à regret que Sansal concède : «Évidemment, on ne peut rien dynamiter en Méditerranée, ce qui viendrait ainsi aérer la maison et favoriser des visions plus larges des choses».

A-t-il à l’esprit cette demi-mesure que pratiquèrent les coloniaux conquéreurs de l’Algérie, la «compression» ? On peut le supposer en lisant la suite, exégèse géostratégique pour pilier de bar à trois heures du matin. Une vision qui rendrait la compression insuffisante et l’extermination inéluctable, sans laisser au lecteur le loisir d’une larme versée aux victimes transformées d’un tour de phrase en coupables : «La destruction de la Libye et celle de la Syrie, censées [sic] faire de la place, ont au contraire [sic] transformé des problèmes locaux en conflit international, que l’on peut presque qualifier de Troisième guerre mondiale. Puisque vous parlez de flux et de reflux, il faut remarquer que tous les peuples de Méditerranéens ont tour à tour dominé la Méditerranée, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Ottomans, puis les Français.

Ce premier tour qui a duré deux mille cinq cents ans s’est achevé dans les années 1950-1960 avec les indépendances des pays du Sud. Et voilà un nouveau cycle qui commence : les Arabo-musulmans ont pris l’initiative et partent à la conquête de la Méditerranée, considérée aujourd’hui, dans une dimension plus vaste, comme englobant toute l’Europe et tout le Sahel.» Qui donc a eu la coupable idée de leur octroyer des «indépendances» ? Comment arrêter le «nouveau cycle» ?