la navigation sur le Mékong

découverte d'une chaloupe française en Thaïlande

Frédéric Pécout, Inrap

Plan

Introduction et méthodologie

1 - Localisation

2 - Les données de la découverte

3 - Historique de la navigation sur le fleuve Mékong

A – Le fleuve Mékong

B – La présence française, le commerce, la navigation

C – Sur le plan local (Mékong), que se passe-t-il ?

D – La navigation sur le Mékong au Laos et dans le secteur de la découverte

4 - Expertise de la chaloupe à vapeur

Conclusion

Discussion et critique

Bibliographie

Annexes

Études complémentaires

Listes des figures

_____________________

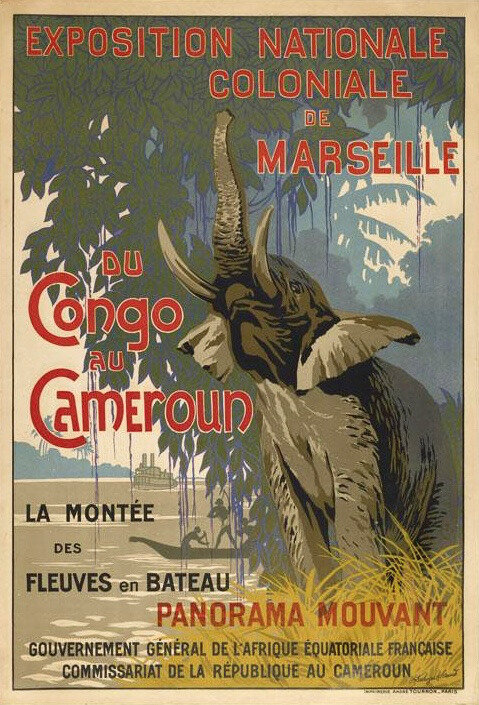

ajout iconographique par Études Coloniales

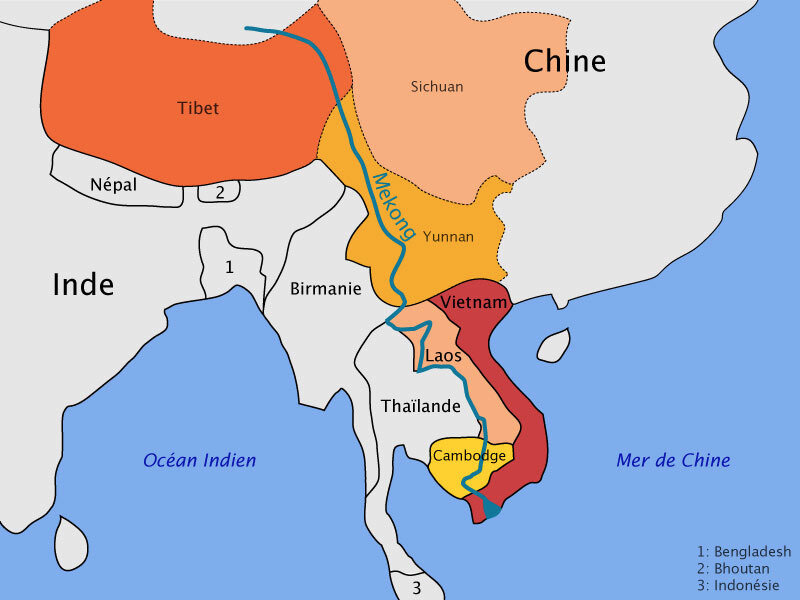

le cours du Mékong

le cours du Mékong

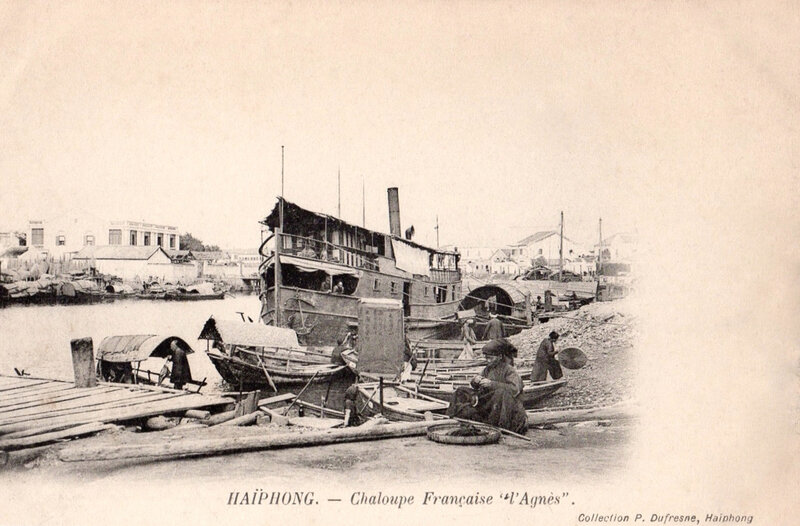

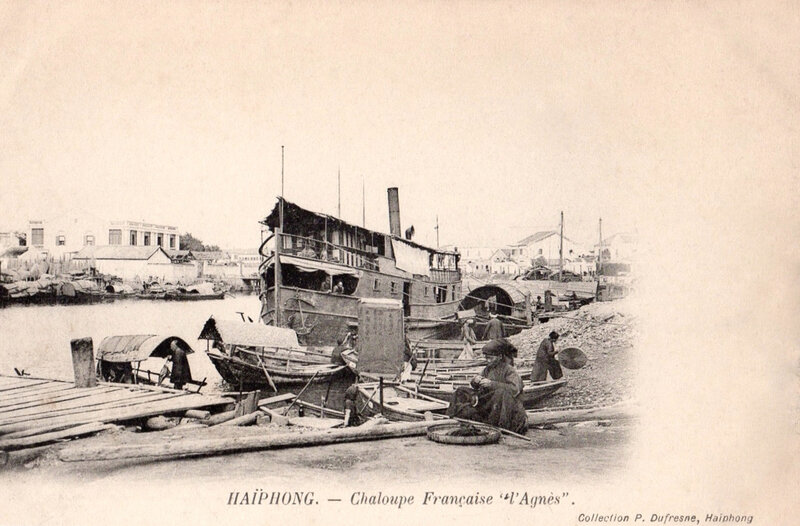

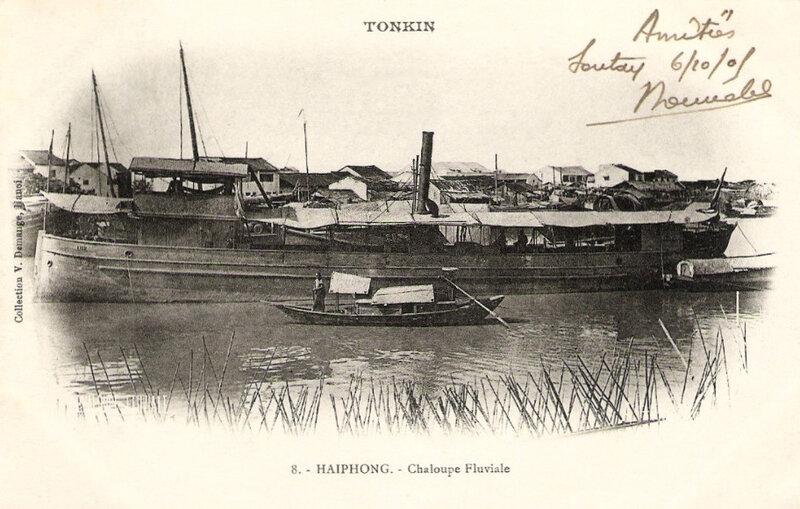

chaloupe française L'Agnès, à Haïphong (Tonkin)

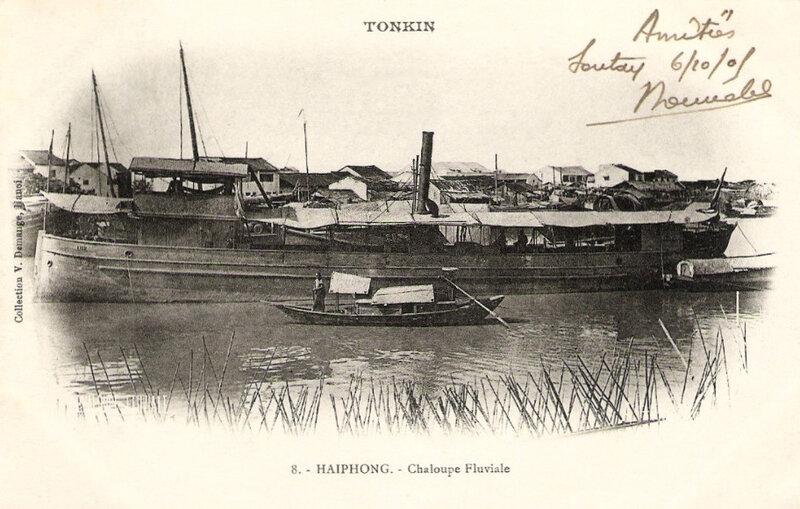

chaloupe fluviale à Haïphong (Tonkin)

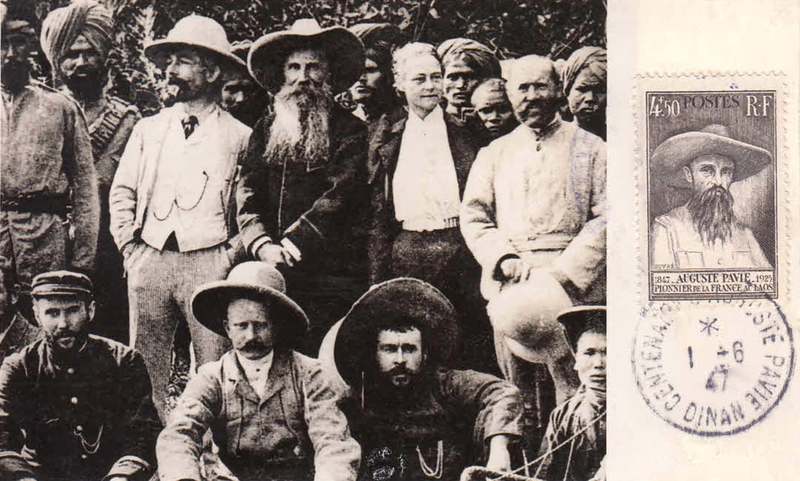

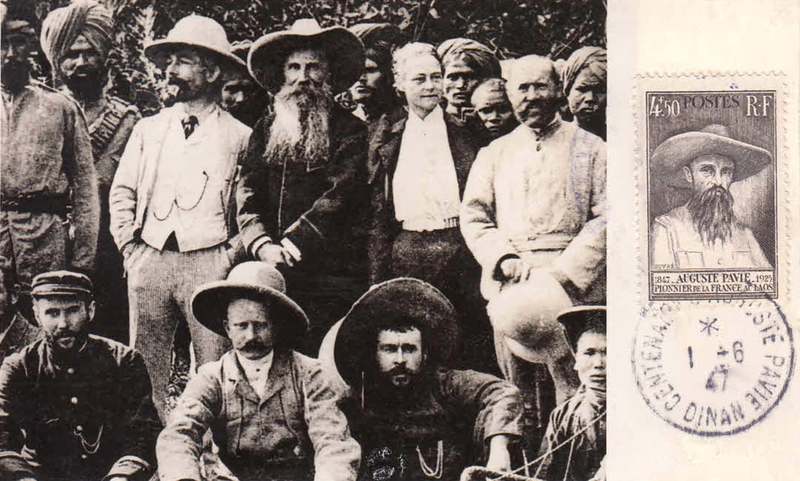

Auguste Pavie et les membres de la Commission franco-anglaise du Haut-Mékong, 1895

_____________________

Introduction et méthodologie

À la suite de la découverte de l’épave d’une chaloupe française à vapeur dans le fleuve Mékong en Thaïlande, la conservatrice du musée de Ban Chiang (Madame Le Chef du Musée National de Ban Chiang, Mme S. Yuanyaidee), nous a sollicités pour réaliser une expertise archéologique et historique. Cette étude permet de retracer l’histoire de la navigation et du commerce sur le Mékong, des différentes compagnies de navigation françaises présentent durant de très nombreuses années et d’apporter des indices pouvant identifier cette épave.

Une méthodologie d’analyse rigoureuse a été mise en place. Plusieurs déplacements ont été réalisés, à Paris aux Archives de la Bibliothèque de France, à Vincennes aux Archives du ministère de la Défense, à Nantes aux archives Marines du Bureau Véritas et aux archives Dubigeon (archives de la Maison des Hommes et des Techniques), à Fréjus, Nice et Aix-en-Provence afin d’étudier les Archives d’Outre-Mer.

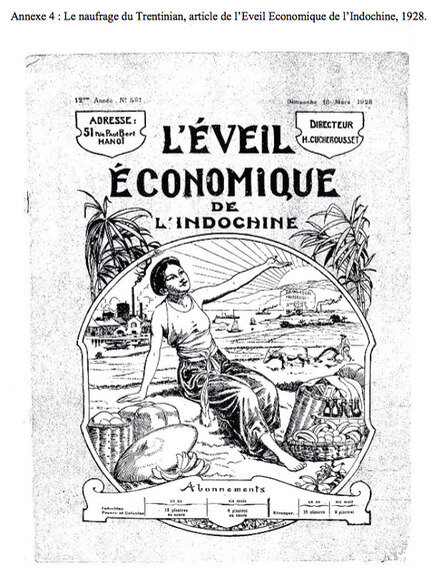

Il est à noter qu’une bonne partie des archives de l’Indochine est restée au Vietnam. L’ensemble de la presse économique d’Indochine : Les Annales économiques d’Indochine, l’Essor économique de l’Indochine ont été étudiés (sur la plage historique de 1890 à 1950), l’Eveil économique de l’Indochine ainsi que les différents bulletins d’associations diverses : d’anciens combattants, les anciens de la Marine, collectionneurs de cartes postales du Laos…

Une analyse critique et de synthèse a ensuite été faite sur l’ensemble de cette documentation. Quatre mois ont été nécessaires à l’élaboration de cette expertise en collaboration avec les conservatrices du Musée National de Bang Chiang (Mme S. Yuanyaidee, Madame Le Chef du Musée National de Ban Chiang, Mme P. Teeravutchuvong, conservatrice).

1 - Localisation

L’épave de la chaloupe a été découverte dans le fleuve du Mékong dans la province de Bueng-Kan proche du village de Ban Tha kraï. Cette province est située au nord-est de la Thaïlande, elle est bordée au nord par le fleuve Mékong qui forme sa frontière avec le Laos (fig. 1).

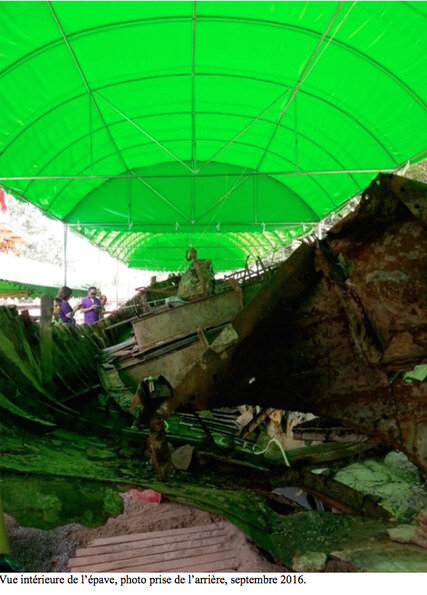

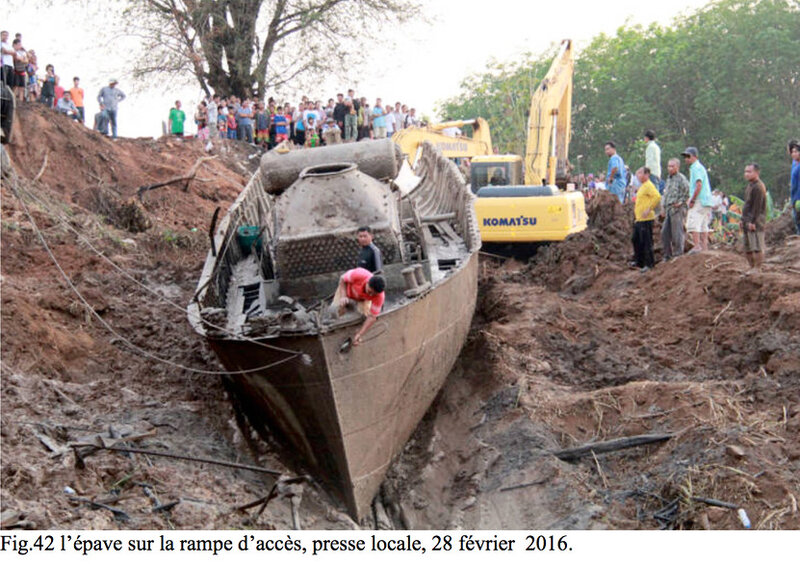

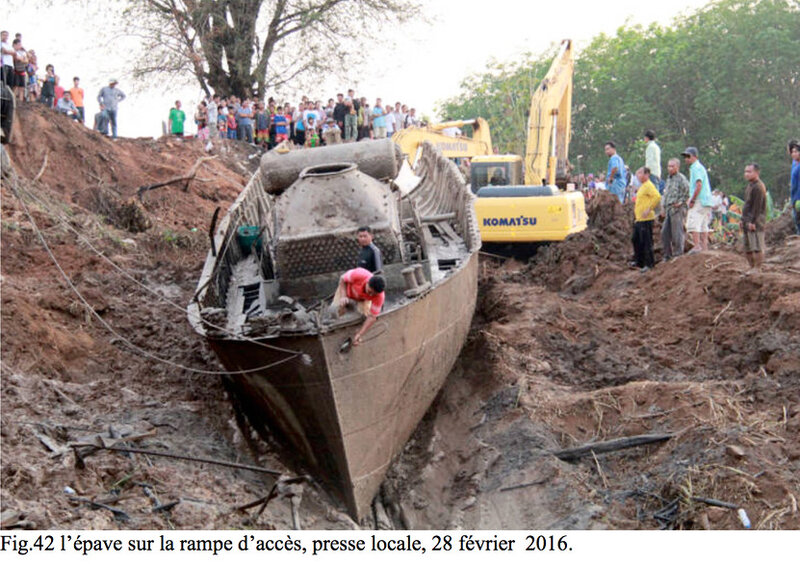

2 - Les données de la découverte

Des témoignages locaux indiquent qu’une chaloupe à vapeur française a coulé en septembre 1947 proche du village de Ban Tha Kraï Province de Bueng-Kan. Bien connue des habitants du village, deux premières tentatives de renflouement échouent en 1948 et 1951. Il faut attendre le 28 février 2016 et certainement d’autres moyens plus importants pour que l’opération réussisse (fig. 2).

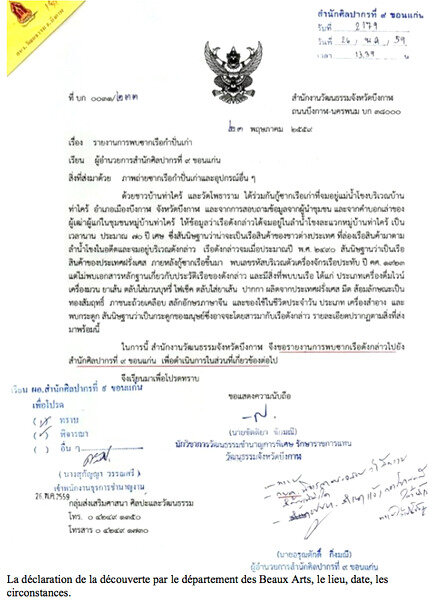

La coque est présente sur plus de 95%, la chaudière également mais toutes les structures supérieures ont disparu. Le Département des Beaux-Arts est chargé de l’inventaire et de l’étude (fig. 3). Les relevés de la chaloupe ont été réalisés par le bureau des fouilles sous- marines.

3 - Historique de la navigation sur le fleuve Mékong et de la présence française en Cochinchine.

A - Le fleuve Mékong.

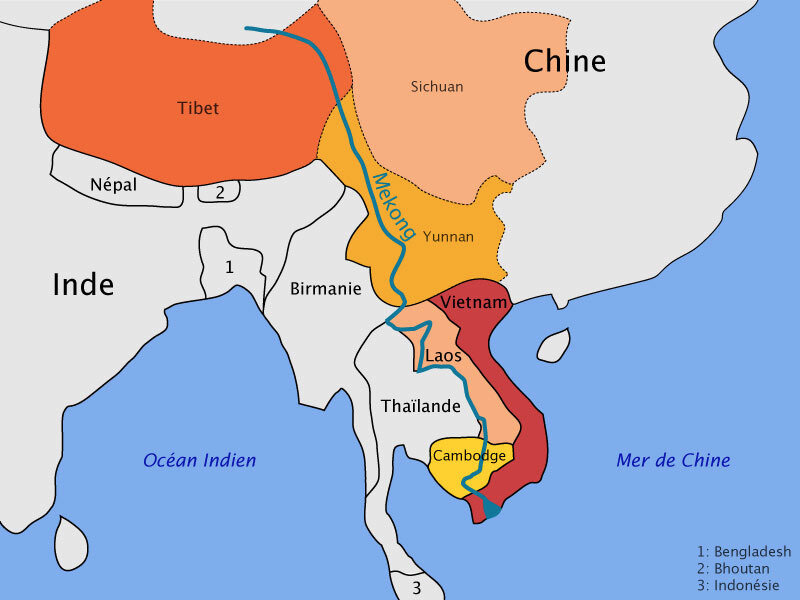

Le fleuve Mékong prend sa source à Lasagongma à une altitude de 5.224 mètres, dans la province de Qinghai au Tibet. Le fleuve a une longueur estimée de 4 350 à 4 909 km. Sur la moitié de sa longueur le fleuve coule en Chine pour former ensuite la frontière entre la Birmanie et le Laos sur 200 km. Il rejoint ensuite son affluent le Ruak au triangle d’or. Ce point marque la séparation entre le haut et bas Mékong.

Le fleuve forme alors la frontière entre le Laos et la Thaïlande puis coule sur un secteur uniquement au Laos (rapides et gorges). Proche de Vientiane le fleuve redevient frontière avec la Thaïlande puis passe uniquement au Laos formant la région de Si Phan Don juste avant l’ensemble des chutes de Khône.

Le fleuve passe ensuite au Cambodge (rapides de Sambor) juste avant la capitale Phnom-Penh. Après la capitale, le Mékong se divise en deux : Le Bassac et le Mékong. Au Vietnam le Mékong se sépare en deux branches qui s’appellent le Tiên Giang - Mékong ou fleuve de l’avant et le Hâu Giang - Bassac ou fleuve à l’arrière. Ces deux branches rentrent en mer de Chine par neuf estuaires appelés Sông Curu Long – le fleuve des neufs dragons.

Dans certains secteurs le fleuve dépasse 3.000 mètres de largeur pour une profondeur variant de 1 à plusieurs dizaines de mètres de profondeur (fig. 4).

B - La présence française, le commerce, la navigation

Avant 1887, la Cochinchine, colonie française, le Cambodge, l’Annam et Tonkin, pays de protectorat, étaient administrés séparément, les deux premiers relevaient du ministère de la Marine et des Colonies, les deux derniers, du ministère des Affaires étrangères. Par décret d’octobre 1887, l’Union indochinoise fut placée sous l’autorité d’un gouverneur général relevant du ministère des Colonies (fig. 5).

Fig 5

À partir de 1905, l’Indochine représente l’ensemble des possessions et protectorats qui englobent les États actuels du Vietnam, du Laos, du Cambodge (conquis entre 1858 et 1896).

Avec l’invasion de l’Indochine durant la Seconde Guerre mondiale par le Japon, la position de la France est affaiblie et fait ressurgir des nationalismes indochinois dès la fin du conflit dont le résultat fut la guerre d’Indochine avec le Viet-Minh (Ho Chi Minh) de 1946 à 1954.

C - Sur le plan local (Mékong), que se passe-t-il ?

Après plusieurs expéditions (dont l’expédition d’Auguste Pavie), un traité est signé en juillet 1893 entre le Royaume de Siam et la France. Ce traité porte sur le renoncement du Royaume de Siam sur les territoires de la rive gauche du Mékong. Durant plusieurs mois deux canonnières fluviales La Grandière et Le Massie (fig. 6 Localisation Tha-Kêk) ont exploré sous l’intitulé «mission Hydrographique du Haut Mékong» les différents rapides et défilés du fleuve.

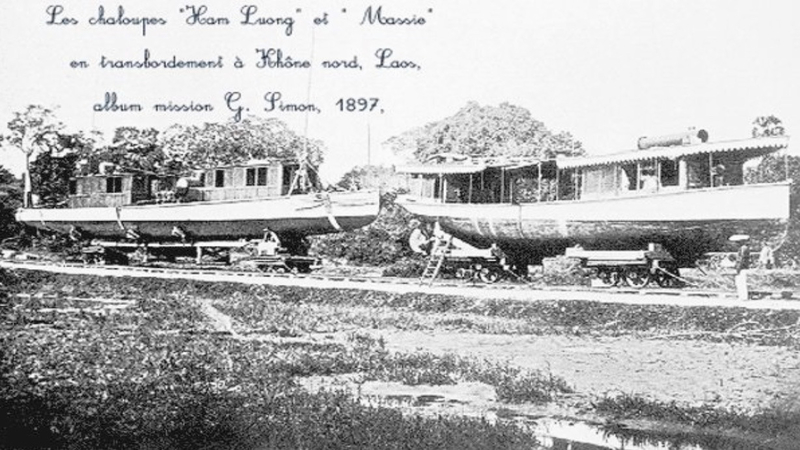

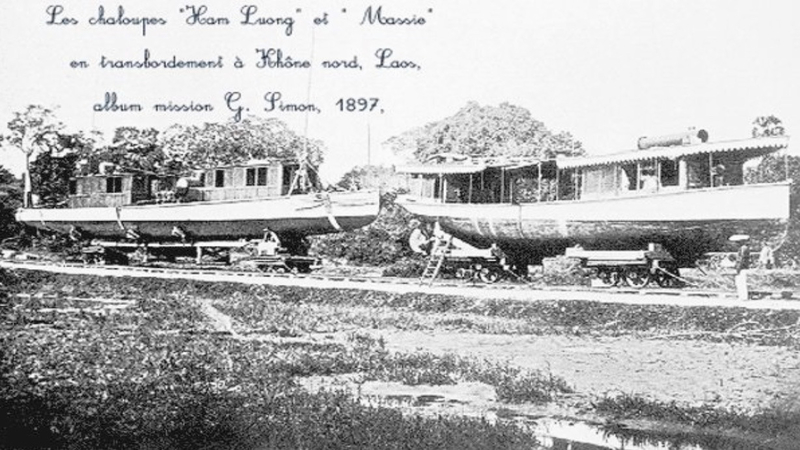

Ces différentes explorations ont mis en évidence la dangerosité de plusieurs rapides et chutes notamment aux défilés de Khône et envisager la construction d’un chemin de fer sur l’île principale de Khône. Les chaloupes sont démontées et acheminés par tronçon puis remontés après les rapides (fig. 7).

Caractéristiques des deux chaloupes construites aux ateliers Dubigeon de Nantes : 22 tonnes, 26 mètres de long et démontables en cinq tranches.

Les pirogues, par contre, peuvent passer les chutes par «basses eaux» comme par «hautes eaux» (fig. 8).

Fig. 8 : la chaloupe Le Garcerie transportée par voie ferrée pour le franchissement des rapides de Khône.

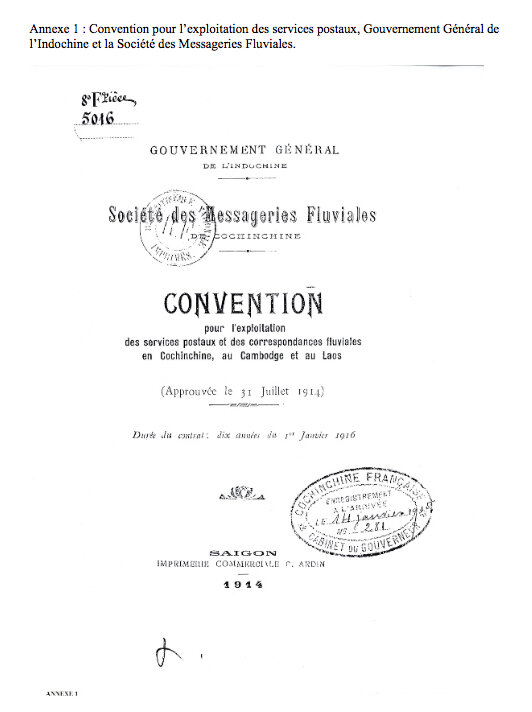

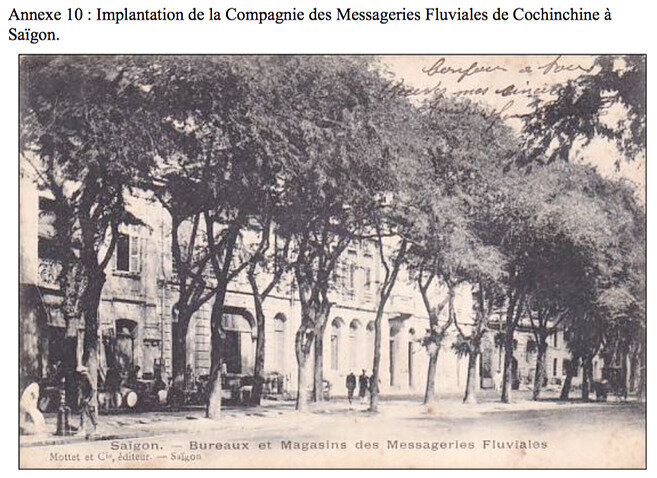

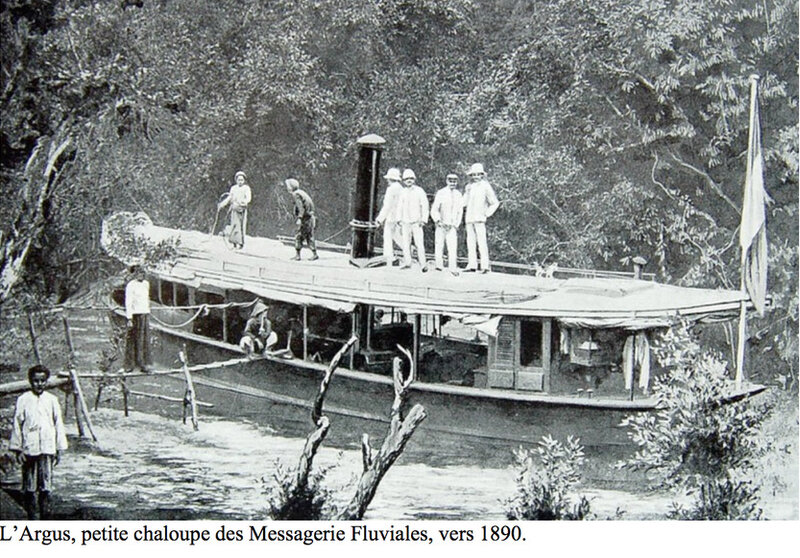

À partir de 1894 trois bateaux : Le Colombert, Le Trentinian et Le Garcerie assurent un service régulier. Un service postal est assuré par «Les Messageries Fluviales de Cochinchine». Cette compagnie française dès sa création (1881) a le quasi monopole du transport et du commerce sur le Mékong. Ces liens étroits avec le gouvernement lui permettent d’assurer à la fois des missions pour le gouvernement comme le service réguliers postales mais également le transport de denrées et de passagers.

À partir de cette période et jusqu’à l’indépendance de l’Indochine, le commerce fluvial est intense avec la création et le développement de la Compagnie des Messageries Fluviales de Cochinchine (1881-1927, dont la plupart des bateaux font partie et construits aux chantiers navals Dubigeon situés à Nantes en France).

Cette compagnie a le monopole du transport et du commerce sur le Mékong ainsi que le monopole du service du transport du courrier pour l’état comme nous l’avons déjà signalé (annexe 1 : Convention pour l’exploitation des services postaux, Gouvernement Général de l’Indochine et la Société des Messageries Fluviales).

Cette compagnie cède en 1927 sa branche transport au profit de la Compagnie Saïgonnaise de Navigation et de Transport (mais ce sont les mêmes propriétaires) qui elle-même fut rachetée en 1938 par la Société de Chalandage et Remorquage de l’Indochine.

La plupart des témoignages locaux (presses, populations, entreprises de plantations d’hévéa, de riz, bois précieux….) ne mentionne toujours que le nom des Messageries Fluviales de Cochinchine.

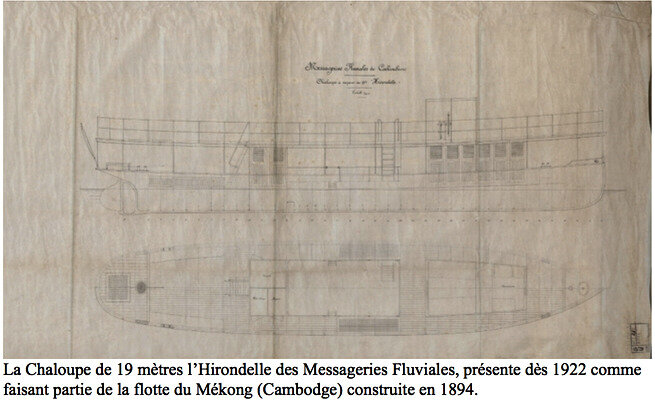

Pour développer le commerce et assurer un bon fonctionnement, la société fait donc appel dès 1890-95 aux Chantiers Naval Dubigeon, constructeur naval situé à Nantes pour réaliser et faire construire (en grande partie) toute une flotte de navires essentiellement des chaloupes à vapeur de différents tonnages composant plusieurs flottilles (annexe 2 liste de prix pour les voyageurs).

Dès 1923, on note déjà dans les archives la présence de la flottille du Laos composée de 8 chaloupes à vapeurs de dimensions différentes et assurant un trajet journalier entre les différentes escales (Annexes 1 et 2).

Cette flottille se composait :

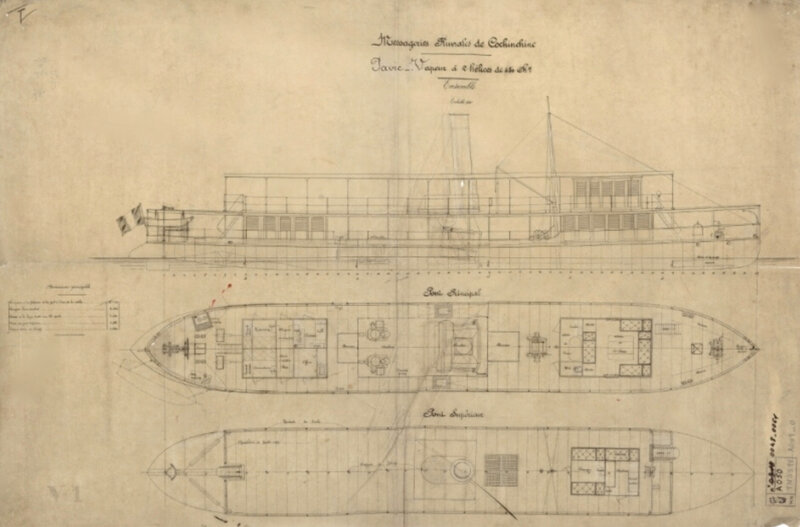

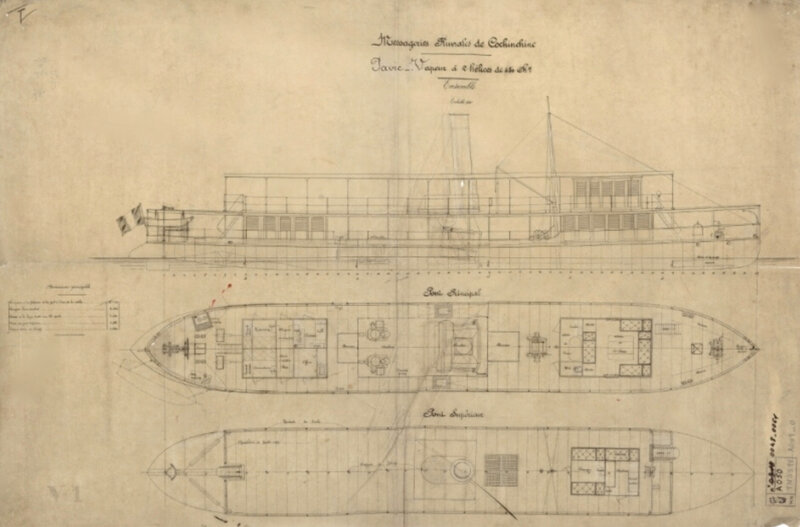

- du Pavie construit vers 1909, vapeur à 2 hélices en acier, longueur 35 mètres pour une largeur de 5,5 mètres, construit aux ateliers Dubigeon pour les Messageries Fluviales (fig. 9).

Fig. 9 : plan du Pavie, archives de la Maison des Hommes et des techniques, Atelier Dubigeon, Nantes.

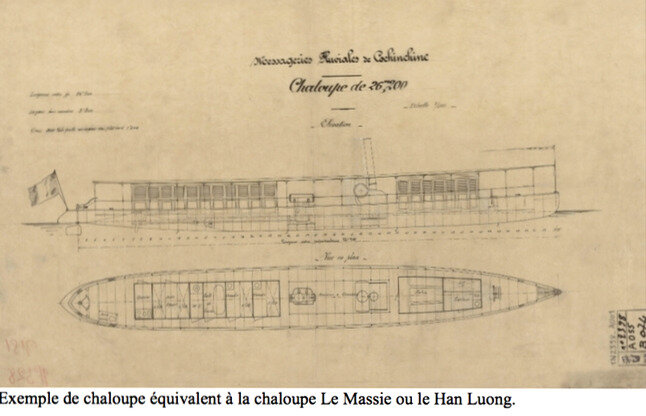

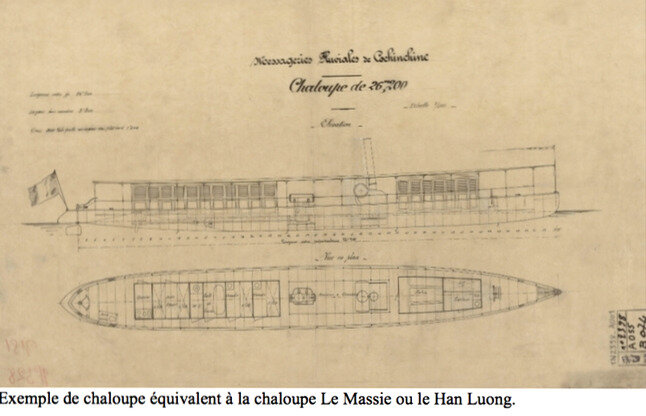

- du Massie, à l’origine chaloupe canonnière à vapeur de 26 mètres de longueur construite pour la Marine Nationale et rachetée par les Messageries Fluviales, daté de 1893 (fig. 10, 11 et 12).

Le Massie a participé à la «Mission hydrographique du Haut Mékong» du Lieutenant de vaisseau Georges Eugène Simon 1897 avec une chaloupe le Han Luong.

Fig. 10 : les Chaloupes Han Luong et Le Massie sur l’ïle de Khône

Fig. 11 : chaloupe canonnière Le Massie ?, 1893.

Fig. 12 : l'avant de la chaloupe Le Massie sur l’île de Khône.

- La Garcerie, vapeur de 50 mètres de longueur, construit pour les Messageries Fluviales en 1895 (fig. 13 et 14), ancien atelier naval Dubigeon à Nantes.

Fig. 13 : la chaloupe La Garcerie sur l’île de Khône.

Fig. 14 : chaloupe à vapeur La Garcerie, archives de la Maison des Hommes et des techniques, Atelier Dubigeon, Nantes.

- Le Gougeard, cette chaloupe est un vapeur à spardeck et équivalent aux chaloupes Colombert et Trentinian.

- Le Colombert, chaloupe à vapeur à spardeck (fig.15 et 16) de 50 mètres de longueurs.

Fig. 15 : le vapeur Le Colombert au bord du Mékong, Laos.

Fig. 16 : vapeur Le Colombert à l’escale, Laos.

- L’Albatros, aucune information sur cette chaloupe, seul indication dès 1923 comme faisant partie de la flottille de Laos pour la Compagnie des Messageries Fluviales.

- Le Trentinian chaloupe à vapeur à spardeck, équivalent du Colombert, fera naufrage dans le Mékong en 1928, présent dans la flottille du Laos dès 1914 (fig. 17, 18 et 19).

Fig. 17 : le Vapeur à spardeck Le Trentinian à l’appontement à Nong Seng.

Suite à une fuite d’essence le vapeur Trentinian explose à 5 kilomètre en amont de Thakhek le 4 février 1928 causant la mort de plusieurs personnes.

Fig. 18 : passage sur la voie ferrée de l’île de Khône.

Fig. 19 : borne du naufrage du Trentinian

- Le Vanneau, équivalent du Massie, présent dans la flottille du laos dès 1914.

Flottille du Laos MM. Bertron, capitaine du Pavie ; Angéli, chef-mécanicien du Pavie ; Bozec, capitaine du Garcerie ; Dursen, capitaine du Colombert : Paravissini, capitaine du Trentinian ; Boluix, patron du Vanneau ; Huu, patron du Massie ; Grangier, patron du Gougeard ; Lavopel, patron de L'Albatros ; Thomas, inspecteur-mécanicien ; Guillot, inspecteur-mécanicien.

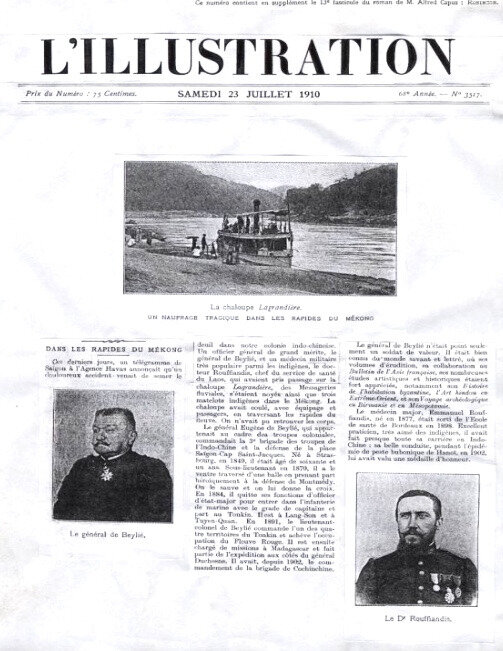

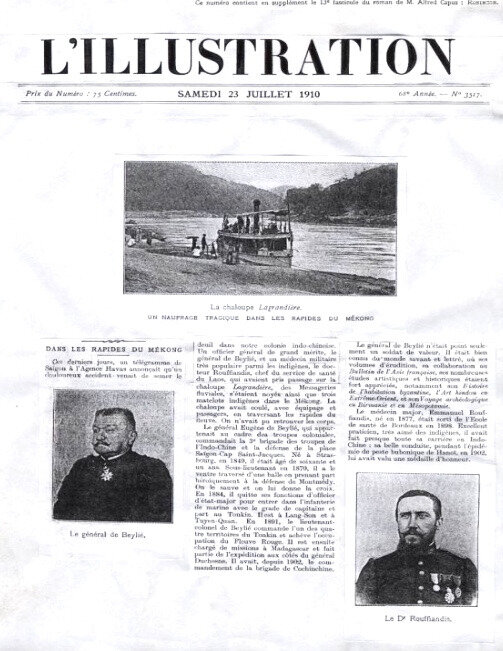

Mais à la lecture des différentes archives notamment celles de la Bibliothèque Nationale en particulier le fond des archives de l’Indochine, on s’aperçoit rapidement que la Compagnie des Messageries Fluviales de Cochinchine a plutôt été un frein au développement économique du Laos et de sa région en s’opposant systématiquement au développement des routes et des voies ferrées (annexe 3). Malgré la présence de quelques chaloupes chinoises, la Compagnie des Messageries Fluviales de Cochinchine a continué à assurer des lignes régulières malgré plusieurs naufrages dont le Lagrandière en 1910 (fig. 20) et le Trentinian en 1928 (annexe 4).

Fig. 20 : le naufrage de la chaloupe Lagrandière juillet 1910.

D - La navigation sur le Mékong au Laos et dans le secteur de la découverte.

Plusieurs difficultés pour la navigation sont présentes dans le secteur de la découverte de la chaloupe à Bueng-Kan :

- Tout d’abord le fleuve n’est pas balisé avant 1923 rendant périlleux certains passages.

- Pendant la période des basses eaux, les petits fonds essentiellement dans ce secteur, composés de sable, de roches et de galets, interdisent de naviguer à tout bateau calant plus d’un mètre. Le tirant d’eau est donc très limité d’où la nécessité d’avoir un bateau à fond plat avec hélice sous voûte comme pour l’épave de la chaloupe ou comme la chaloupe le Massie.

- Un autre problème apparait également car dans ces conditions particulières l’utilisation de l’hélice est mauvaise réclamant une puissance de machine disproportionnée avec le tonnage du navire. Les bateaux le Massie, le Vientiane et l’épave découverte à Bueng-Kan ont un moteur à vapeur avec une chaudière importante ne laissant que peu de place pour le transport des marchandises ; la qualité du bois de chauffe (local) est également en cause.

- La vitesse doit être au minimum de 12 nœuds pour franchir les différents rapides les plus puissants. Le Massie qui n’a donné aux essais que 10 nœuds 5 possède une machine de 120 chevaux ; le bâtiment a toutes les difficultés à franchir les rapides.

- Le conflit avec le Viet-Minh dès 1946 installe un climat d’insécurité notamment par la présence de mines dans certains secteurs du fleuve (deux dragueurs de mines coulent en 1949, la Glycine et le Myosotis, fig. 21, 22).

Fig. 21 : naufrage du navire de guerre Le Glycine, 21 avril 1949.

Fig. 22 : rapport du naufrage du navire Le Myosotis le 20 juin 1949.

4 - Expertise de la chaloupe à vapeur

Renflouée le 28 février 2016 par deux équipes : l’armée thaïlandaise (bureau des ports et service d’archéologie sous marine), la chaloupe a fait l’objet d’un premier relevé par le Département des beaux Arts (fig. 23).

Fig. 23 : relevé de l’épave de la chaloupe. La partie centrale s’est affaissée.

Le bâtiment était échoué à environ 5 mètres de profondeur, le navire a coulé du côté de la Thaïlande. La proue était face au Laos d’après les informations des plongeurs et tout proche du rivage.

Le bâtiment est complet sur presque 95% de sa coque (fig. 23 et 24).

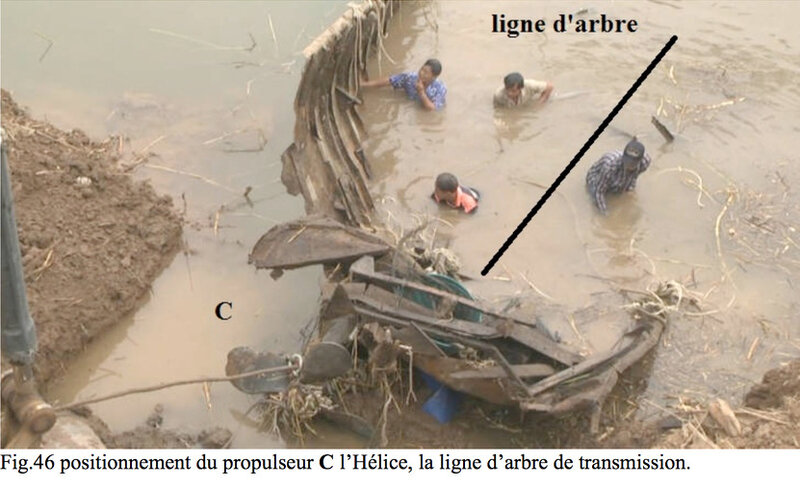

Fig. 24 : profils et coupes de l’épave (en mètre).

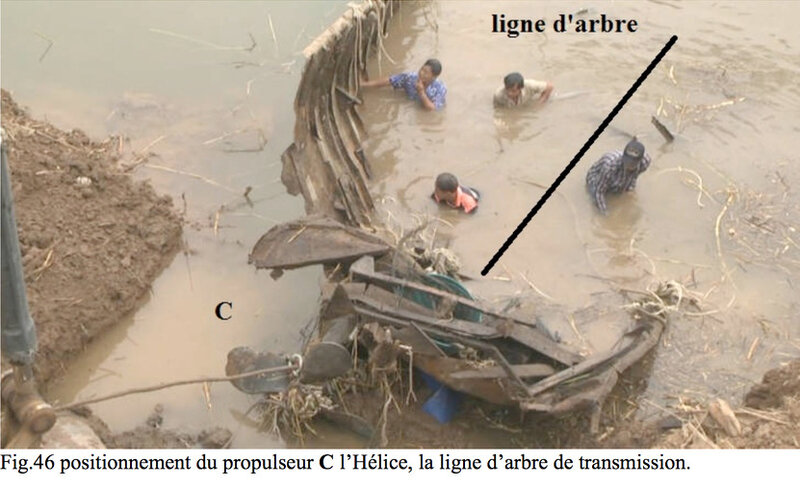

La coque est en tôles métalliques d’acier doux composée de plaques régulières rivetées, soudées et jointes par des poutrelles métalliques. L’hélice est en bronze à quatre ailes déployées de grand diamètre et la ligne d’arbre est présente. Ce type d’hélice, imposante, permet avec la forme particulière de l’arrière d’utiliser au mieux le travail transmis par le propulseur (fig. 25).

Fig. 25 : l’hélice en bronze de l’épave, Photo, Musée National de Ban Chiang, 2016.

L’exemple est le même pour les deux navires La Grandière et Le Massie de la Compagnie des messageries Fluviales et construit au chantier naval Dubigeon à Nantes à la fin des XIXème siècles.

La chaudière présente est plus récente que le navire, elle date de 1923 et correspond à une grande campagne de rénovation lancée cette même année (fig. 26) par Les Messageries Fluviales bien consciente de devoir moderniser une partie de sa flotte (et sous la pression du gouvernement d’Indochine et de la presse).

Un taquet (dispositif d’arrêt) de proue est aussi présent, permettant de fixer les cordages (fig. 23 et 37). Les deux taquets de la chaîne d’ancre sont également présents ainsi qu’une partie de la chaîne (fig. 23 et 37).

Fig. 26 : chaudière de la chaloupe, plaque du constructeur de la machine à vapeur,

photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Le constructeur correspond à une petite entreprise Nantaise (Société A. Des Brûlais et Reliquets associé à un autre constructeur Nantais Ch. Faivre, fig. 27) spécialisée dans la construction de machine à vapeur.

Fig. 27 : plaque des deux constructeurs Ch. Faivre et A. Des Brûlais & Reliquets,

photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

La première machine à vapeur doit certainement correspondre au modèle affecté à ce type de bateau pour la compagnie, certainement «compound» à pilon et à condensateur par surface mais pas assez puissante (vitesse aux essais maximum de 10 nœuds).

La chaudière présente également une plaque de contrôle du bureau Véritas Marine (vraisemblablement le bureau de Saïgon) comme l’atteste les marques présentes : visites et contrôles les 26/06/1935, 02/07/1936, 17/07/1940, 07/071941 (fig. 28).

Fig. 28 : plaque du Bureau Véritas Marine, contrôle de l’état de la chaudière, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

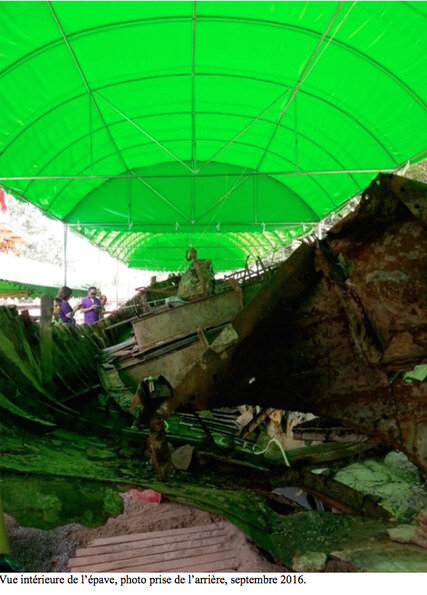

Le bâtiment mesure dans son état actuel 20m50 de longueur pour une largeur maximum dans sa partie centrale de 4,5 mètres (fig. 23 et 24). Les infrastructures supérieures ont disparu, que ce soit le pont supérieur, la cuisine, les cabines et le poste de pilotage, seul demeure la coque et la chaudière. Ceci peut s’expliquer à la fois par le nombre d’années séjournées dans le fleuve (naufrage en 1947) qui, on le rappel, par un débit très fort avec plusieurs phases de crues annuelles, par les dégâts subits par les filets des pêcheurs et vraisemblablement par le pillage (fig. 29).

Fig. 29 : vue de l’intérieur de la chaloupe vers l’avant, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

D’après les témoignages des anciens, le navire aurait pris l’eau et coulé, le bateau transportait en dehors des marchandises habituelles du vin destiné à la ville de Vientiane au Laos (nord) et en provenance de Nakhon Phanom côté Thaïlande (sud).

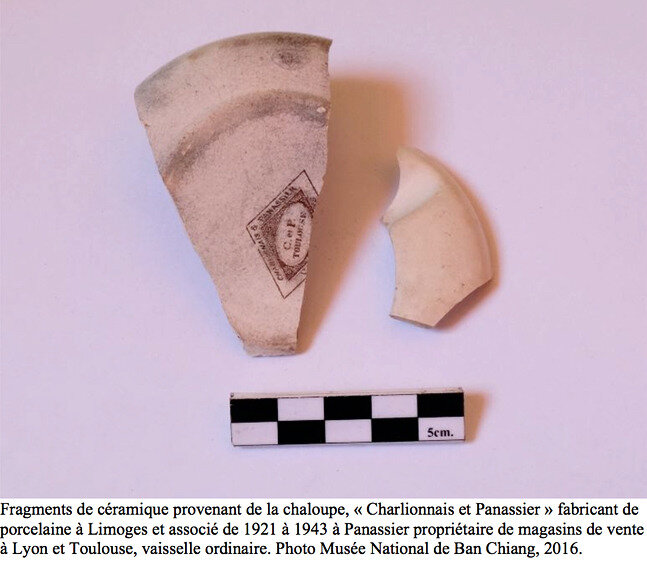

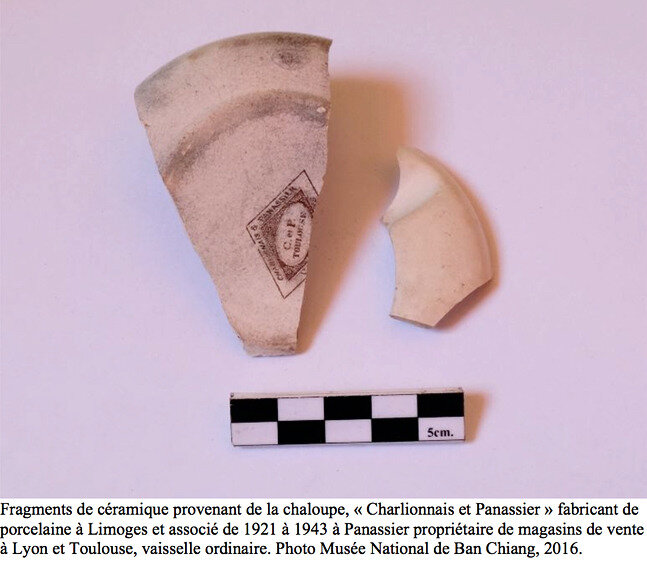

L’ensemble du mobilier archéologique est homogène, composé de vaisselles, de bols en faïence, d’un bol de fabrication américaine de marque Cesco -1944-, provenant certainement de la dotation de vaisselle du capitaine du navire (fig. 30), de fragments de chaussures, épées, coupes-coupes, briquets, fragments de pneus Michelin modèle 130-140/50 superconfort, modèle produit dès 1934.

Fig. 30 : mobilier archéologique, bol de fabrication américaine de marque CESCO-1944,

photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Tout cet ensemble témoigne d’une vie importante à bord, les différents bateaux de la Compagnie ex-des Messageries Fluviales de Cochinchine assuraient des liaisons régulières entre les différentes escales (fig. 31 et 32).

Fig. 31 : mobilier archéologique, fragment de pneu Michelin vers 1934,

photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Fig. 32 : mobiliers archéologiques, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

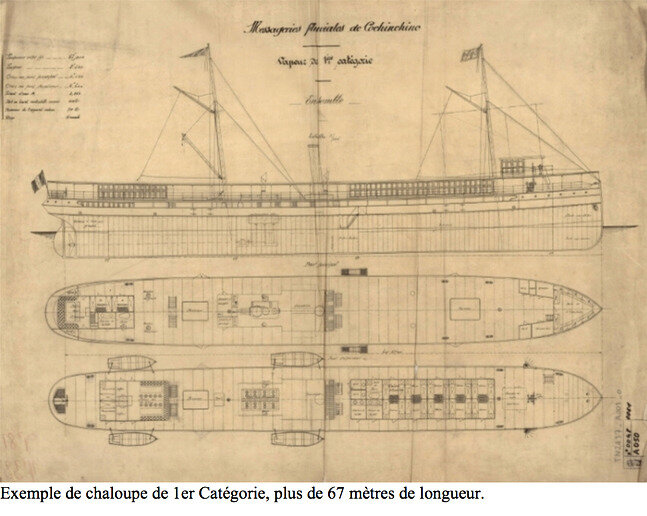

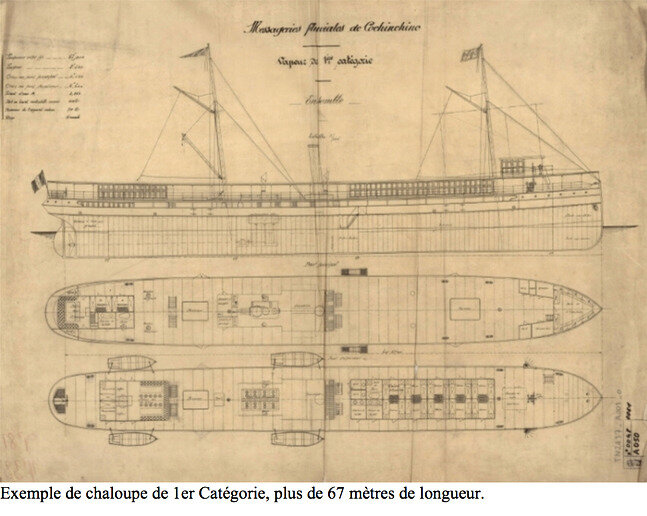

L’étude des archives des ateliers Dubigeon (archives de La Maison des Hommes et des Techniques, Nantes) a permis de déterminer avec précision qu’un grand nombre de bateaux de la Compagnie des Messageries Fluviales de Cochinchine ont été réalisés dans ces ateliers avec plusieurs ébauches de navires de différents tonnages et de différentes propulsions (fig. 33, 34 et 35).

Ces demandes correspondent à des besoins bien particuliers comme des bateaux à faible tirant d’eau par exemple, pour les vapeurs constituant la flottille du Laos ou pour des navires plus importants à une grande capacité de stockage et affectés à la ligne Saïgon-Pnom-Penh (Annexe 2).

Fig. 33 : Histoire des Ateliers navals Nantais, Les Ateliers Dubigeon,

Archives de La Maison des Hommes et des Techniques, Nantes.

Fig. 34 : exemple d’étude pour les Messageries Fluviales, vapeur de 26,2 mètres,

archives de la Maison des Hommes et des techniques, Atelier Dubigeon, Nantes.

Fig. 35 : exemple d’étude pour les Messageries Fluviales,

petit vapeur destiné à la navigation du Haut Mékong,

archives de la Maison des Hommes et des techniques, Atelier Dubigeon, Nantes.

Conclusion

L’étude de l’épave de cette chaloupe à vapeur se fait l’écho d’une occupation et d’une vie intense (commerce…) sur et autour du fleuve Mékong. Le corpus du mobilier archéologique trouvé dans l’épave renvoie à un contexte de la fin du XIXe siècle et au milieu du XXe (fig. 30, 31 et 32). Il est bien sûr impossible d’effectuer une étude sur les horizons stratigraphiques, la chaloupe ayant été pillée deux fois (1948 et 1951) et les conditions de son renflouage en février 2016 ont été soignées mais aucun relevé n’a été fait en condition subaquatique.

Le mobilier archéologique renvoi à :

- du matériel de consommation (ustensiles culinaires, bols, couverts fragments de céramiques, faïences à décor (notamment la représentation de coqs…….) ;

- du mobilier de la vie courante (fragments de chaussures, briquets, armements…) ;

- du mobilier archéologie définissant une notion de commerce (fragments de pneus….), proche de sa mission première, le commerce et le transport de marchandises et de voyageurs sur le Mékong (fig. 30, 31 et 32).

Discussion et critique.

La figure 11 citée plus haut mentionne le nom de la chaloupe Le Massie mais cette identification est fausse. L’étude plus précise des photos, cartes postales, documents divers de la chaloupe Le Massie fig. 10 et 12, précise que nous avons affaire à un bâtiment très élancé, droit avec un poste de commande en partie basse, sans pont supérieur, mesurant 26 mètres de longueur.

Deux cabines ou deux compartiments distincts sont présents. Le document photographique (fig. 11) a, sur plusieurs autres documents, été mal identifié, entrainant par là beaucoup d’erreurs d’interprétations. Cette chaloupe possède un poste de commande (ou kiosque) en partie haute, de plus, l’avant du bateau s’élève légèrement et ne présente pas du tout le même profil que pour les fig. 10 et 12 qui elles, sont certifiées comme étant Le Massie sans conteste possible.

Cette chaloupe pourrait donc être Le Vanneau, autre chaloupe faisant partie de la flottille du Laos (Annexe 1). Elle pourrait correspondre au plan des Ateliers Dubigeon sous l’inventaire n°TN 2320 A044 (fig.36). On note aussi la présence sur l’avant de l’épave d’une partie de la chaîne d’ancre (fig. 37).

L’arbre de transmission est partiellement présent malgré les nombreuses années dans le Mékong.

Fig. 36 : plan type d’une chaloupe à vapeur de 20 mètres pouvant correspondre à la découverte,

archives de la Maison des Hommes et des techniques, Atelier Dubigeon, Nantes.

Une discussion très poussée a été entreprise notamment avec les archivistes des ateliers Nantais. Même si une grande partie des archives de l’Indochine est restée au Vietnam, l’analyse des photographies prises par les conservatrices du Musée National de Ban Chiang a permis d’apporter des informations précises sur la morphologie générale de la chaloupe. Cette chaloupe possède deux cales, une avant et une arrière, ainsi qu’un magasin en partie avant.

Fig. 37 : l’avant de l’épave, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

La morphologie général de cette chaloupe correspond plutôt à celle du Pavie mais avec des dimensions plus modestes. Pour rappel le Pavie mesure 35 mètres de longueur pour une largeur maximum de 5,5 mètres et posséde deux hélices (fig. 9). L’épave fait 20,5 mètres de longueur pour une largeur maximum de 4,5 mètres dans son état actuel, mais il faut rester prudent car une partie (très minime) de l’arrière a disparu.

Est-ce la cause du naufrage ? Vraisemblablement, car les témoignages des anciens rapportent une rentrée d’eau importante, peut être à la suite d’un choc avec des rochers.

Le bateau en tout cas, va dans un premier temps s’échouer côté Thaïlandais, à proximité du rivage.

Enfin, dans un second temps, une étude sur place (Thaïlande) plus précise portant sur l’ensemble du mobilier archéologique découvert dans l’épave, associée à une analyse plus approfondie sur l’épave elle-même, semble être indispensable.

Bibliographie

- La Mission Pavie Indo-Chine, Atlas, A. Pavie, éditions Challamel, Paris, 1903

- L. De Reinach, Le Laos Tome II, éditions A. Charles, Paris, 1901.

- R. Meyer, Le Laos, Imprimerie d’Extrème-Orient, Hanoï, 1930.

- Fonds des archives de la Bibliothèque Nationale de France série F 2242, Les Messageries Fluviales de Cochinchine, contrats pour le service postal, Imprimerie Kugelmann, 1895.

- Fonds des archives de la Bibliothèque Nationale de France, bulletin l’Eveil économique de l’Indochine de 1890 à 1937.

- Bulletin de l’ANAI, Association Nationale des Anciens et Amis de l’Indochine et du Souvenir Indochinois, Numéro 24, 2011.

- Les ports Autonomes de l’Indochine, catalogue d’expositions, section économique, Paris 1931.

- Fonds des archives de La Maison des Hommes et des techniques, Nantes.

- Bulletins de liaison des anciens combattants d’Indochine, n°24, 2014.

- Journal Of Irish, vol.3, n°1- Une entreprise de navigation à vapeur Pondicherienne en Indochine, J.B.P. More, 2008.

- Fonds des Archives, Bureau Véritas Marine, Nantes.

- Archives Nationales d’Outre-Mer, Aix-en-Provence, Fonds l’Indochine.

- Guide des sources de l’histoire de l’Asie et de l’Océanie, Archives et Bibliothèques françaises, tome I, archives et index.

- Guide de recherche sur le Vietnam, Paris, l’Harmattan, 1983.

- État général des fonds, tome III, Marine et Outre-Mer, Paris, Séries FM17, 23, 30, 31, 77-78, 108, 128, série FP1-6, Inventaire Indo 1-4, Inventaire CP 1-3,1980.

- Archives de la SIPH (Société Internationale de Plantations d’Hévéas ex- Société Indochinoise de Plantations d’Hévéas), Paris.

- A. De Vogüé, Ainsi vint au monde La SIPH (1905-1939), Amicale des Anciens Planteurs d’Hévéas Edition Gourci, Vichères, 1993.

- Archives internet www.entreprise-coloniales.fr, Les Messageries Fluviales de Cochinchine (1181-1927), La Compagnie de Commerce et de Navigation d’Extrème-Orient, La Société Financière Française et Coloniales, La Compagnie Saïgonnaise de Navigation et de Transport, La société anonyme de Chalandage et Remorquage de l’Indo-Chine.

- L’Éveil économique de l’Indochine, journal, fonds des Archives (1890-1947).

- Les Annales Coloniales, fonds des Archives (1895-1948).

- Planteurs d’hévéas en Indochine 1939-1954, Amicales des Planteurs d’Hévéas, Editions Daupeley-Gouverneur Nogent le Rotrou, 1996.

- J. Vichot, Répertoire des Navires de Guerre Français, Edition Association des amis des Musées de la Marine, Palais de Chaillot, Paris, 1967.

- J.M. Strobino, Peter Hauff (1873-1951), Les aventures d’un marchand norvégien en Indochine au début du XXème siècle, Hors série de l’AICTPL n°5, juin 2013.

- J.B. Girard, Traité pratique des chaudières marines, Edition Béranger, 1897.

- P. Angrand, Machines marines et moteurs, Edition A. Challamel, Paris, 1913.

- J. Delvert, «Quelques problèmes Indochinois en 1947», L’Information Géographique, 1948, N°2, PP.50-61.

- M. Bodin, Combattants français face à la guerre d’Indochine 1945-1954, édition L'Hamattan, 1998.

Annexes

Annexe 1 : Convention pour l’exploitation des services postaux, Gouvernement Général de l’Indochine et la Société des Messageries Fluviales.

Annexe 2 : Prix des passages en premières classe.

Annexes 3 : Article de presse dénonçant le monopole de La Compagnies ex des Messageries Fluviales de Cochinchine, de l’Eveil Economique de l’Indochine, 1928.

Annexe 4 : Le naufrage du Trentinian, article de l’Eveil Economique de l’Indochine, 1928.

Annexe 5 : Photos de renflouage de la chaloupe, février 2016.

Annexe 6 : Navigation sur le Mékong, les services de la compagnie des messageries Fluviales de Cochinchine, les différentes étapes, 1900.

Annexe 7 : L’Expédition d’Henri Mouhot 1854-1861.

Annexe 8 : Les Archives des Ateliers navals, Nantes, archives de La Maison des Hommes et des Techniques.

Annexe 9 : Archives du Bureau Véritas Marine, Nantes, novembre 2016.

Annexe 10 : Implantation de la Compagnie des Messageries Fluviales de Cochinchine à Saïgon.

Annexe 11 : différents projets de chaloupe mise à l’étude par les Ateliers Dubigeon de Nantes pour le compte des Messageries Fluviales de Cochinchine (de 1890 à 1927).

Annexe 1 : Convention pour l’exploitation des services postaux, Gouvernement Général de l’Indochine et la Société des Messageries Fluviales.

Annexe 2 : prix des passages en premières classe

Annexe 3 : article de presse dénonçant le monopole de La Compagnies ex des Messageries Fluviales de Cochinchine, de l’Éveil Economique de l’Indochine, 1928.

Annexe 4 : le naufrage du Trentinian,

article de l’Éveil Economique de l’Indochine, 1928.

Annexe 5 : photos du renflouage de la chaloupe, février 2016

photos du Musée National de Ban Chiang, septembre 2016.

Annexe 6 : navigation sur le Mékong, les services de la compagnie

des messageries Fluviales de Cochinchine, les différentes étapes, 1900.

Document très intéressant, indiquant de façon précise toutes les étapes

et les différentes liaisons, dont le lieu proche du naufrage Pak-Sane (Laos).

Annexe 7 : l’Expédition d’Henri Mouhot 1854-1861

Annexe 8 : les Archives des Ateliers navals, Nantes, archives de La Maison des Hommes et des Techniques,

M. Gérard Tripoteau responsable des archives, Novembre 2016.

Annexe 9 : archives du Bureau Véritas Marine, Nantes, novembre 2016.

Les registres consignent toutes les révisions d’une bonne partie des navires de tous tonnages depuis 1829 dans le monde.

Annexe 10 : Implantation de la Compagnie des Messageries Fluviales de Cochinchine à Saïgon.

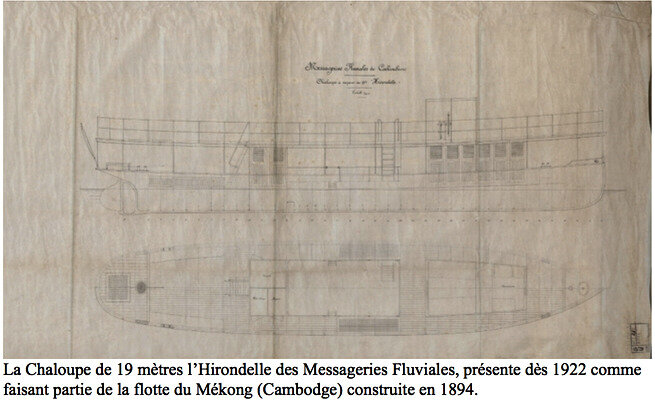

Les bâtiments sont de différents tonnages avec plus ou moins d’aménagements en fonction des souhaits et demandes de la Compagnie des Messageries ici une gamme moyenne destinée à la navigation sur le Haut Mékong.

La Chaloupe de 19 mètres l’Hirondelle des Messageries Fluviales, présente dès 1922 comme faisant partie de la flotte du Mékong (Cambodge) construite en 1894.

Exemple de chaloupe équivalent à la chaloupe Le Massie ou le Han Luong.

Exemple de chaloupe de 1er Catégorie, plus de 67 mètres de longueur.

Chaloupe de 2ème catégorie Le Haïman de 50 mètres de longueur, 1898.

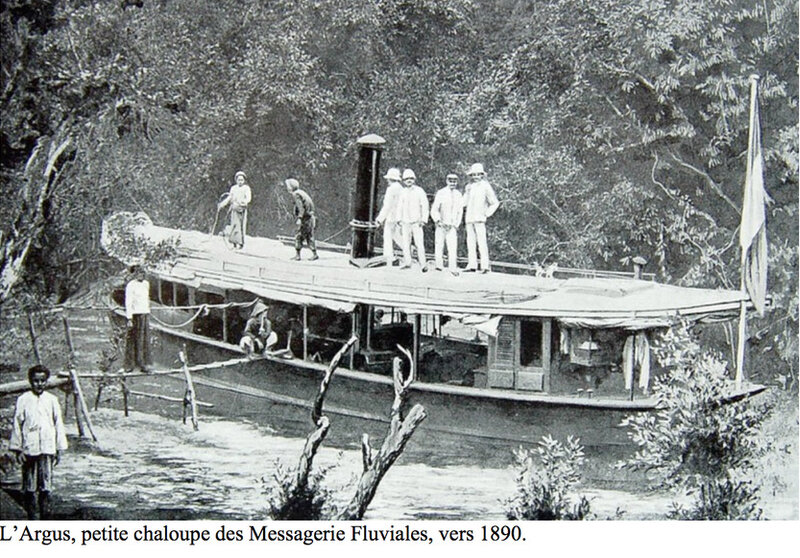

L’Argus, petite chaloupe des Messagerie Fluviales, vers 1890.

Annexe 11 : différents projets de chaloupe mise à l’étude par les Ateliers Dubigeon de Nantes

pour le compte des Messageries Fluviales de Cochinchine (de 1890 à 1927).

Études complémentaires

À la suite de nouvelles données (renflouage de la chaloupe) trouvées dans la presse locale de la province de Bueng-Kan, nous proposons une étude complémentaire portant sur les différents reportages photographiques du 28 février 2016 de la presse locale Thaïlandaise. Une préparation longue a été réalisée avec l’utilisation d’une barge et de deux pelles mécaniques (fig. 38 et 39).

Fig. 38 : le renflouage de la chaloupe, les moyens techniques, presse locale, 28 février 2016.

Fig. 39 : aménagement d’une rampe d’accès par les pelles mécaniques, presse locale.

Fig. 39 : aménagement d’une rampe d’accès par les pelles mécaniques, presse locale.

L’arrière de la chaloupe est proche de la rive de la Thaïlande (fig.40).

Fig.40 : vue arrière de la chaloupe, presse locale, 28 février 2016.

Une grue se positionne sur la berge. Plus de 200 bidons d’essences ou d’huiles vides sont positionnés et attachés à la coque de la chaloupe pour faire bouées (fig. 41).

Fig. 41 : l’arrière de la chaloupe, presse locale, 28 février 2016.

Une partie de l’arrière de la chaloupe a été détruite lors du naufrage. Grâce à l’aménagement d’une rampe d’accès et avec l’utilisation d’une grue, l’épave est progressivement tirée hors de l’eau (fig. 42 et 43).

Fig. 42 : l’épave sur la rampe d’accès, presse locale, 28 février 2016.

Fig. 43 : l’épave est hors de l’eau, presse locale, 28 février 2016.

La chaudière est présente ainsi que l’ensemble de la machinerie. La propulsion à vapeur se compose de trois ensembles (fig. 44) :

- un appareil évaporatoire, la chaudière et ses accessoires A

- un appareil moteur, la machine et ses accessoires B

- un appareil propulseur, l’hélice C

Fig. 44 : la propulsion à vapeur, plan d’après P. Angrand, Machines Marines et Moteurs, 1913.

On retrouve tout cet ensemble sur notre chaloupe (fig.45).

A - L’appareil évaporatoire, la chaudière et ses accessoires

B – L’appareil moteur, la machine et ses accessoires

On observe la présence des conduits (tubes) à l’intérieur de la salle de chauffe, l’eau chaude circule et produit de la vapeur envoyée vers le moteur.

La puissance est ensuite transmise à l’appareil propulseur par la ligne d’arbre vers l’hélice (fig.46).

Fig. 46 : positionnement du propulseur C l’Hélice, la ligne d’arbre de transmission.

La chaloupe à donc une chaudière soit à tubes de fumée ou chaudière tubulaire. L’eau entoure les tubes servant au passage de la flamme (fig. 47),

Fig. 47 : localisation des tubes dans la chaudière.

soit à tubes d’eau aquatubulaires, dans ce cas l’eau est renfermée dans les tubes autour desquels circulent les gaz. Sur ce système la vapeur formée dans le générateur est amenée par un tuyau collecteur au moteur.

Enfin le témoigne des «anciens» souligne la présence d’un couple de «farang» (étranger –français) disparue dans le naufrage.

Sources

- Le journal régional Thaï rath 28 février 2016.

- Le reportage Télévisé, «Le naufrage du bateau, un couple de farang mort, les fantômes nous regardent ?» mars 2016, Workpoint TV, Télé 23.

« ไทยรัฐออนไลน์ บริการข่าวไทยรัฐ ข่าว หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี ดูย้อนหลัง ไลฟ์สไตล์ Social BUZZ คอลัมน์ นิยายไทยรัฐ คลิปข่าว กิจกรรม หน้าหลัก / ทั่ว

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/583688 »

« …..le navire à vapeur transportant du vin .….coulé dans la rivière depuis 60 ans… »

On a également été trouvé selon les articles de presses «un stylo de marque de cognac français, 111 bouteilles de vin, un poing américain, un étui à cigarettes, 15 réservoirs de 40 litres d’huiles, deux bombes RPG, des grenades à main...».

Il est bien sur très difficile d’affiner plus l’étude à partir de photographies, un complément sur le terrain est indispensable notamment pour étudier l’ensemble du mobilier archéologique.

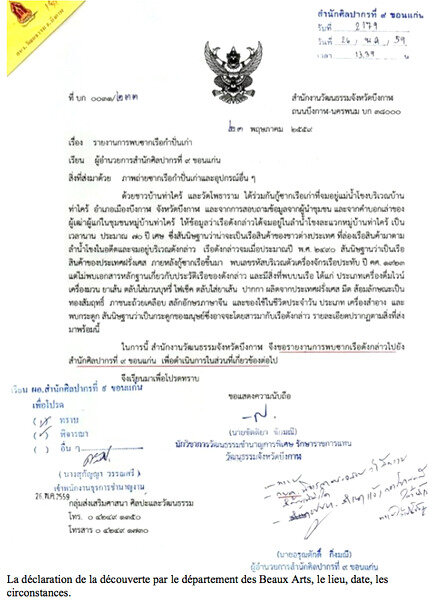

La déclaration de la découverte par le département des Beaux-Arts,

le lieu, date, les circonstances.

C’est le petit fils du Vice-amat tri Khunindnilanuraksa (Pilane Nilasamit) qui a sorti l’épave de la chaloupe du Mékong.

Né le 6 juin 1894 à Nong Khaï (maintenant Bueng-Kan), il semble avoir travaillé avec les Messageries Fluviales de Cochinchine, fonctionnaire du royaume de Siam et attaché au ministère des finances en 1913.

Fragments de céramique provenant de la chaloupe, «Charlionnais et Panassier» fabricant de porcelaine à Limoges et associé de 1921 à 1943 à Panassier propriétaire de magasins de vente à Lyon et Toulouse, vaisselle ordinaire. Photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Listes des figures

Fig. 1 : Cartes des provinces de la Thaïlande, localisation de la découverte, Province de Bueng-Kan.

Fig. 2 : Renflouage de l’épave de la chaloupe.

Fig. 3 : Renflouage de l’épave, état de la coque.

Fig. 4 : Carte du Mékong.

Fig. 5 : Carte de l’Indochine française.

Fig. 6 P: hotographie des deux canonnières La Grandière et Le Massie.

Fig. 7 : Carte des rapides de Khône.

Fig. 8 : La chaloupe Le Garcerie.

Fig. 9 : Plan de la chaloupe Le Pavie, Archives de la Maison des Hommes et des Techniques, Atelier Dubigeon, Nantes.

Fig. 10 : Les chaloupes Han Luong et Le Massie sur l’île de Khône.

Fig. 11 : La chaloupe canonnière Le Massie ? 1893.

Fig. 12 : Avant de la chaloupe Le Massie sur l’île de Khône.

Fig. 13 : La chaloupe La Garcerie sur l’île de Khône.

Fig. 14 : La chaloupe La Garcerie, Archives de la Maison des Hommes et des Techniques, Atelier Dubigeon, Nantes.

Fig. 15 : Le vapeur Le Colombert au bord du Mékong, Laos.

Fig. 16 : Le vapeur Le Colombert à l’escale, Laos.

Fig. 17 : Le vapeur à spardeck Le Trentinian à l’appontement à Nong Seng, Laos.

Fig. 18 : Passage sur la voie ferrée de l’île de Khône.

Fig. 19 : Borne du naufrage du Trentinian.

Fig. 20 : Le naufrage de la chaloupe Lagrandière, juillet 1910.

Fig. 21 : Le naufrage du navire de guerre Le Glycine, 21 avril 1949.

Fig. 22 : Rapport du naufrage du navire de guerre Le Myosotis, 20 juin 1949.

Fig. 23 : Relevé de l’épave de la chaloupe.

Fig. 24 Profils et coupes de l’épave.

Fig. 25 : L’hélice en bronze de l’épave, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Fig. 26 : Chaudière de la chaloupe, plaque du constructeur de la machine à vapeur, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Fig. 27 : Plaque des deux constructeurs Ch. Faivre et A. Des Brûlais et Reliquets, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Fig. 28 : Plaque du Bureau Véritas Marine, contrôle de l’état de la chaudière, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Fig. 29 : Vue de l’intérieur de la chaloupe vers l’avant, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Fig. 30 : Mobilier archéologique, bol de fabrication américaine de marque CESCO-1944, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Fig. 31 : Mobilier archéologique, fragment de pneu Michelin vers 1934, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Fig. 32 Mobiliers archéologiques, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Fig. 33 : Histoire des Ateliers navals Nantais, Les Ateliers Dubigeon, Archives de La Maison des Hommes et des Techniques, Nantes.

Fig. 34 : Exemple d’étude pour les Messageries Fluviales, vapeur de 26,2 mètres, archives de la Maison des Hommes et des techniques, Atelier Dubigeon, Nantes.

Fig. 35 : Exemple d’étude pour les Messageries Fluviales, petit vapeur destiné à la navigation du Haut Mékong, archives de la Maison des Hommes et des techniques, Atelier Dubigeon, Nantes.

Fig. 36 : Plan type d’une chaloupe à vapeur de 20 mètres pouvant correspondre à la découverte, archives de la Maison des Hommes et des techniques, Atelier Dubigeon, Nantes.

Fig. 37 : L’avant de l’épave, photo Musée National de Ban Chiang, 2016.

Fig. 38 : Le renflouage de la chaloupe, les moyens techniques, presse locale, 28 février 2016.

Fig. 39 : Aménagement d’une rampe d’accès par les pelles mécaniques, presse locale.

Fig. 40 : Vue arrière de la chaloupe, presse locale, 28 février 2016.

Fig. 41 : L’arrière de la chaloupe, presse locale, 28 février 2016.

Fig. 42 : l’épave sur la rampe d’accès, presse locale, 28 février 2016.

Fig. 43 : l’épave est hors de l’eau, presse locale, 28 février 2016.

Fig. 44 : La propulsion à vapeur, plan d’après P. Angrand, Machines Marines et Moteurs, 1913.

Fig. 45 : On retrouve tout cet ensemble sur notre chaloupe.

Fig. 46 : positionnement du propulseur C l’Hélice, la ligne d’arbre de transmission.

Fig. 47 : Localisation des tubes dans la chaudière.

Frédéric Pécout, Inrap

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)