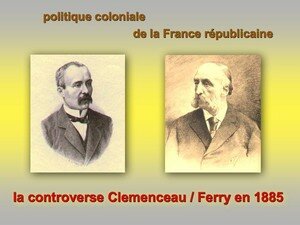

exposé : la colonisation française en Afrique

exposé :

la colonisation française en Afrique

aide pour traiter le sujet

À la suite de plusieurs demandes de "plans" pour des exposés sur la colonisation française en Afrique, nous proposons les éléments d'aide suivants. Il est impossible de définir un plan passe-partout, pour deux raisons :

- 1) Généralement, le sujet est plus précis que cet énoncé : la colonisation française en Afrique. Cette Afrique, pour commencer, comprend-elle le Maghreb, ou bien ne recouvre-t-elle que l'Afrique "noire" ? Ensuite, le sujet peut évoquer les différentes phases de l'expansion, les motifs et idéologies de la colonisation, les modalités de domination et d'administration, les résistances aux Européens, ou encore des aspects particuliers (rapports avec les "indigènes", économie, influences culturelles, etc...), la confrontation avec d'autres puissances coloniales, les conditions d'émancipation des peuples colonisés... Le plan doit donc varier en fonction du sujet fourni et/ou de l'accent que veut lui donner l'auteur.

- 2) Un sujet de travail (exposé, dissertation, dossier...) est soumis avec l'objectif que celui qui le traitera devra rechercher des informations, mobiliser des connaissances, trier des références, réfléchir à une démonstration lui-même... C'est tout l'intérêt formateur de ce type d'exercice. Permettre à celui qui y est astreint, de faire l'économie de ces tâches est contre-productif. Par contre, il est du devoir de ceux qui disposent d'une certaine connaissance de ce sujet, d'aider les autres à en acquérir eux-mêmes, sans se substituer à leur responsabilité dans le traitement final du sujet.

Études Coloniales

______________________________________

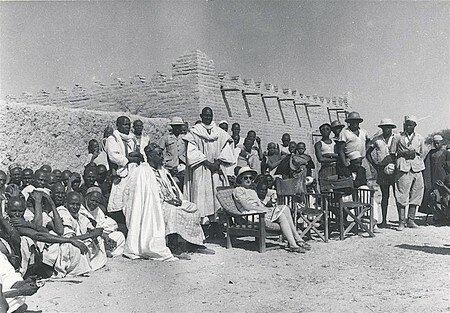

village de Karal (Tchad) : le ""tata"" [tam-tam] du chef du canton - Scène de fête.

Le chef de canton (homme aux lunettes noires) préside avec à ses côtés une femme coiffée

du casque colonial, décembre 1951 (source : Caom, base Ulysse)

quelques tables des matières d'ouvrages d'histoire

relatifs à la colonisation française en Afrique

- Histoire générale de l'Afrique. VII - L'Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, collectif, dir. du volume, A. A. Boahen (Ghana), Unesco, 1989.

volume, A. A. Boahen (Ghana), Unesco, 1989.

chap. premier

L'Afrique face au défi colonial

chap. 2

Partage européen et conquête de l'Afrique

chap. 3

Initiatives et résistances africaines face au partage et à la conquête

chap. 4

Initiatives et résistances africaines en Afrique du Nord-Est

chap. 5

Initiatives et résistances africaines en Afrique du Nord et au Sahara

chap. 6

Initiatives et résistances africaines en Afrique occidentale de 1880 à 1914

chap. 7

Initiatives et résistances africaines en Afrique orientale de 1880 à 1914

chap. 8

Initiatives et résistances africaines en Afrique centrale de 1880 à 1914

chap. 9

Initiatives et résistances africaines en Afrique méridionale

chap. 10

Madagascar de 1880 à 1939 : Initiatives et résistances africaines à la conquête et à la domination coloniales

chap. 11

Le Libéria et l'Éthiopie, 1880-1914 : la survie de deux États africains

chap. 12

La Première Guerre mondiale et ses conséquences

chap. 13

La domination européenne : méthodes et institutions

chap. 14

L'économie coloniale

chap. 15

L'économie coloniale des anciennes zones françaises, belges et portugaises (1914-1935)

chap. 16

L'économie coloniale : les anciennes zones britanniques

chap. 17

L'économie coloniale : l'Afrique du Nord

chap. 18

Les répercussions sociales de la domination coloniale : aspects démographiques

chap. 19

Les répercussions sociales de la domination coloniale : les nouvelles structures sociales

chap. 20

La religion en Afrique pendant l'époque coloniale

chap. 21

Les arts en Afrique à l'époque de la domination coloniale

chap. 22

Le nationalisme africain et le colonialisme, 1919-1935

chap. 23

La politique et le nationalisme en Afrique du Nord-Est, 1919-1935

chap. 24

La politique et le nationalisme en Afrique au Maghreb et au Sahara, 1919-1935

chap. 25

La politique et le nationalisme en Afrique occidentale, 1919-1935

chap. 26

La politique et le nationalisme en Afrique orientale, 1919-1935

chap. 27

La politique et le nationalisme en Afrique centrale et méridionale, 1919-1935

chap. 28

L'Éthiopie et le Libéria, 1914-1935 : deux États africains indépendants à l'ère coloniale

chap. 29

L'Afrique et le nouveau monde

chap. 30

Le colonialisme en Afrique : impact et signification

- L'Afrique occidentale au temps des Français. Colonisateurs et colonisés (vers 1860-1960), dir. Catherine Coquery-Vidrovitch, La Découverte, 1992

Introduction

Le pays, son passé, ses cultures

Facteurs communs

1. Les changements sociaux

2. Quel passé pour l'Afrique ?

2.1 De l'histoire coloniale à l'histoire africaine (1912-1960)

2.2 L'histoire de l'Afrique occidentale enseignée aux enfants de France

3. L'armée coloniale en Afrique occidentale française

4. Géopolitique de la colonisation

5. La politique économique coloniale

6. L'islam sous le régime colonial

"États coloniaux"

7. Sénégal-Soudan (Mali) : deux États pour un empire

8. La Mauritanie de 1900 à 1961

9. Le Niger

10. La Haute-Volta (Burkina-Faso)

11. La Côte d'Ivoire

12. La Guinée

13. Le Dahomey (Bénin)

14. Le Togo

- Pour en finir avec la colonisation, Bernard Lugan, éd. du Rocher, 2006 .

.

Préambule : réflexions sur le débat colonial

Première partie :

De l'Afrique ignorée à l'Afrique approchée (du XIVe siècle à 1884)

chap. 1

Les Européens du XIVe siècle à 1800

chap. 2

Les Européens et l'Afrique du Nord de 1800 à 1870

chap. 3

Les Européens et l'Afrique Noire de 1800 jusqu'au Congrès de Berlin (1884)

chap. 4

Les explorations

Deuxième partie :

De l'Afrique partagée à l'Afrique dominée (1885 à 1914)

chap. 5

La colonisation française, une grande idée de gauche

chap. 6

La création de l'empire colonial français

chap. 7

La colonisation britannique ou l'impérialsime sans complexe

chap. 8

L'Allemagne entre le refus de la colonisation et la "place au soleil"

chap. 9

Les autres nations coloniales (Belgique, Portugal, Espagne et Italie)

Troisième partie :

De l'apogée du système colonial à l'amorce de la décolonisation (1914 à 1945)

chap. 10

Le premier conflit mondial en Afrique et ses conséquences

chap. 11

Les années 1919-1939 ou la transition

chap. 12

Le second conflit mondial et ses conséquences

Quatrième partie :

L'Afrique libérée (1945 à 1975)

chap. 13

La décolonisation française

chap. 14

La déchirure algérienne

chap. 15

La décolonisation britannique

chap. 16

Les autres décolonisations

Cinquième partie :

La colonisation en débats

chap. 17

Les doctrines coloniales

chap. 18

La France fut-elle ruinée par ses colonies ?

chap. 19

Les colonies africaines ne furent pas de bonnes affaires pour les colonisateurs

chap. 20

Les véritables responsabilités de la colonisation

Conclusion

De la colonisation de l'Afrique à la colonisation de l'Europe

- L'Afrique et les Africains au XIXe siècle, Catherine Coquery-Vidrovitch, Armand Colin, 1999.

Le chapitre 6 de cet ouvrage est consacré à "l'intervention coloniale". Voici sa composition :

1 - Les débuts de l'impérialisme colonial en Afrique noire

2 - La genèse de l'administration coloniale

3 - L'achèvement des conquêtes coloniales

3.1 - En Afrique de l'Ouest

3.2 - En Afrique centrale

4 - Les résistances

4.1 - Arabes, Swahili et Nyamwezi : la révolte de Pangani et le soulèvement d'Abushiri

4.2 - L'union imprévue : la révolte shona et ndebele de 1896

5 - L'Algérie. De la conquête à la colonisation

5.1 - Conquête et colonisation de peuplement

5.2 - Une résistance nationale ? D'Abd el-Kader aux Kabyles

5.3 - La misère algérienne

Signalons que Catherine Coquery-Vidrovitch ne traite, dans ce livre, que du XIXe siècle. Dans ce cadre, "S'il fallait, dans la première moitié du XIXe siècle, souligner l'importance des impacts nouveaux, les avatars de l'islam en Afrique du Nord et son expansion au sud de Sahara (...) apparaissent sur le plan interne un acteur autrement puissant que l'impact occidental" (p. 9).

- L'empire triomphant, 1871/1936 - 1. Afrique occidentale et équatoriale, Gilbert Comte, éd. Denoël, coll. "L'Aventure coloniale de la France", 1988.

"L'Aventure coloniale de la France", 1988.

Première partie : la conquête

1 - Les Républicains et le "groupe colonial"

2 - La marche de Gallieni vers le Soudan

3 - La longue poursuite de Samory

4 - Sur le Niger et dans la forêt ivoirienne

5 - Du royaume de Béhanzin aux confins sahariens

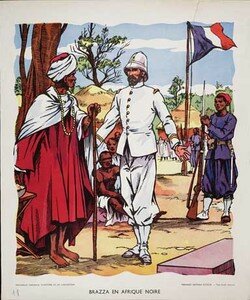

6 - Brazza aux mains nues sur le Congo

7 - La remontée de Gentil vers le lac Tchad

8 - Foureau et Lamy à travers le Hoggar

9 - La course ensanglantée de la colonne Voulet-Chanoine

10 - La défaite de Rabah et le massacre des vaincus

Deuxième partie : la colonisation

1 - La mise en place des structures

2 - L'opinion métropolitaine face aux scandales du Congo

3 - Mercantilisme et réformisme

4 - Dans les tranchées de l'Europe en guerre

5 - Bastions allemands en Afrique

6 - À la recherche d'une doctrine

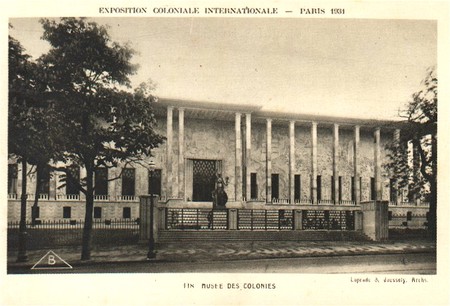

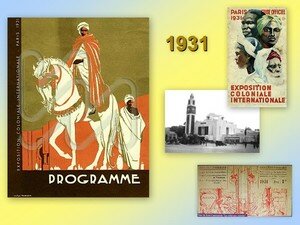

7 - Apothéose au bois de Vincennes

______________________________________

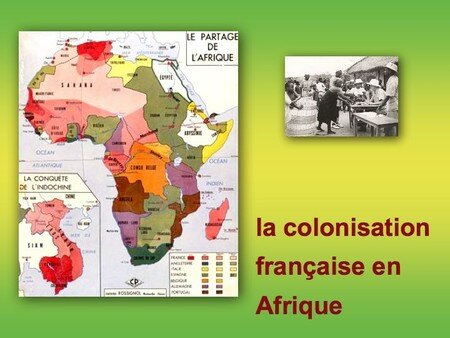

cartographie

Afrique subsaharienne en 1880 - principaux États

et empires africains (en rouge)

carte de l'Afrique colonisée en 1914

la décolonisation des pays d'Afrique

- source des trois cartes : cabinda.org/histoire

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)