Mémorandum

les «événements» de Sétif, en mai 1945

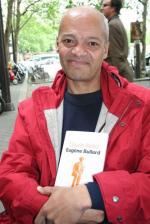

Roger BENMEBAREK, Préfet honoraire

Avertissement

La présentation ci-après des «Événements de Sétif en Mai 1945» est le reflet fidèle de la mémoire de l’auteur, placé en 1945 et 1946, au cœur de la Commune mixte de Takitount, à Périgotville, dans le sillage de son père qui en fut l’Administrateur, succédant à René Rousseau, mort victime du devoir, le 8 mai 1945.

Ce résumé de son témoignage annonce la thèse, qu’il prépare par ailleurs en Université. Avec le souci de la plus stricte objectivité, il veut expérimenter les principes de recherche préconisés par son rapport remis au Premier Ministre, le 13 janvier 2006, pour préfigurer la Fondation pour la Mémoire de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc.

http://www.fm-gacmt.org/

La thèse présentée ici n’engage que son auteur. R.B.

Les événements de mai 1945 en Algérie, dits «événements de Sétif» avant d’être appelés par certains «massacres de Sétif», laisseront sûrement des questions sans réponse. Les faits peuvent être néanmoins appréhendés objectivement, preuves à l’appui. La démarche ci-après tente d’apporter une réponse aux dérives de nombreux commentateurs qui se situent aux confins d’une histoire instrumentalisée et d’un imaginaire exacerbé.

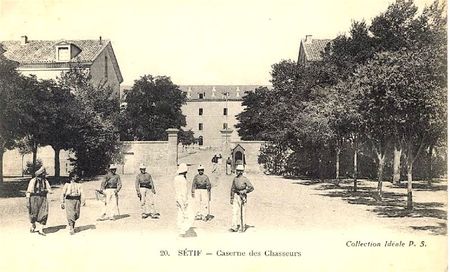

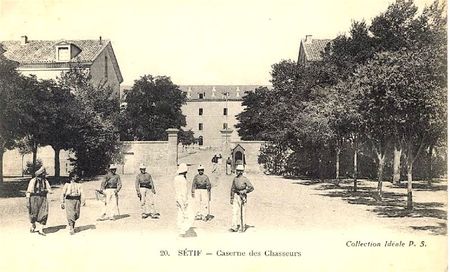

Sétif, avant 1914

Sétif, avant 1914

1 - les faits

Le matin du 8 mai 1945, jour de la victoire mettant fin à la Seconde Guerre mondiale, une manifestation organisée à Sétif par les scouts musulmans, qui aurait dû exprimer la joie, tourne au drame. Des heurts surviennent après que la police ait donné l’ordre de replier une bannière interdite.

Mais des crimes ont été commis en marge de la manifestation. Le bilan est lourd : 21 personnes, de souche européenne, sont massacrées dans les rues de cette petite ville de 40 000 habitants, chef-lieu d'un arrondissement du Constantinois, 36 sont blessées. Le nombre des victimes indigènes est incertain.

Le même jour, à partir de 14 heures, le lendemain et le surlendemain, 80 européens sont tués, hommes, femmes, enfants. Les faits se produisent pour la plupart, dans la commune mixte de Takitount, située au nord de Sétif, dans la Kabylie des Babors.

Les premiers, l’administrateur de la commune mixte, René Rousseau et son adjoint, Yves Bancel, tombent dans un guet-apens sur la RN 9 reliant Sétif à Bougie. Ils sont enlevés, puis sauvagement abattus. Au même moment, non loin, l’abbé Navarro est tué alors qu’il traversait à moto, le village d’El Ouricia, à 12 kms de Sétif. Pendant trois jours, les villages de Périgotville, Amouchas, Kerrata, Chevreul, Sillègue, connaissent des meurtres, des viols et des pillages.

L’armée intervient pour rétablir l’ordre. Le nombre imprécis des victimes de ces opérations fait toujours débat. Certains n'hésitent pas à parler de génocide ! Les responsables français, militaires et civils, s’en tiennent à 1 500 victimes. Des estimations américaines, en 1945, font état de 40 000 morts et ce chiffre montera contre toute raison à 70 000 ! Les historiens modérés font état de 6 000 à 6 500.

Ce dernier chiffre n’est toutefois pas plus établi ; il parait excessif, confronté aux données démographiques de la région à l’époque et selon des responsables locaux d’alors. Le bilan le plus vraisemblable est 2 500 tués par les forces de l’ordre. Les autorités officielles algériennes retiennent actuellement 40 000.

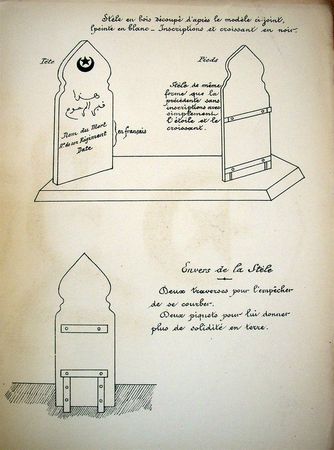

enterrement de victimes "européennes"

2 - L’interprétation des faits.

L’interprétation du drame s’organise autour des faits dûment prouvés et reconnus par tous. D’autres sont établis par une recherche avancée dans les archives publiques et privées et d’après des témoignages authentifiés contemporains des faits. D’autres enfin sont déduits des précédents à l’issue d’une réflexion objective.

1 - La situation générale de l’Algérie le 8 mai 1945.

Le 8 mai 1945, la France est encore en état de guerre.

En cas de crise, les départements français d’Algérie peuvent être soumis au régime strict de l’état de siège : tout déplacement est soumis à la délivrance d’un sauf-conduit, tout port d’arme est interdit, tout rassemblement est proscrit. Toute manifestation doit être autorisée et encadrée.

À tout moment, l’autorité civile peut transférer ses pouvoirs de police aux autorités militaires appelées ainsi, légalement, à réprimer par les armes, quel qu’en soit le prix, tout comportement subversif. Un arrêté en ce sens sera pris dès le 8 mai au soir, sauf pour Sétif et Guelma intramuros. L’état de siège ne sera d’ailleurs levé sur l’ensemble du territoire français que le 12 décembre 1945

Une situation de réelle pénurie sévit.

L’Algérie insuffisamment industrialisée manque de produits essentiels. Cette situation en tant que cause directe des émeutes, est pourtant généralement écartée par les commentateurs. Le ravitaillement est difficile, la sécheresse pénalise les récoltes et le marché noir est certain, mais lors des opérations, dans les mechtas (hameaux), on a trouvé des réserves. La zone la plus impliquée par les émeutes, au nord de Sétif, a diversifié ses cultures ; c’est une économie de montagne où les habitants vivent pauvrement, souvent en quasi autarcie. L’administrateur de la commune mixte, René Rousseau, est attentif aux aspects économiques et sociaux de sa mission.

La vie politique a repris ses errements d’avant-guerre.

Le débarquement des forces alliées, le 8 novembre 1942, a replacé l’Algérie dans le conflit mondial et Alger, capitale de la France en guerre, a connu maints imbroglios politiques. Avec l’assassinat de l’amiral Darlan, la rivalité de Gaulle - Giraud, l’épuration, le retour des partis de gauche et du PCA (Parti communiste algérien), l’émergence politique de la France combattante, le rétablissement du décret Crémieux et le retour des juifs dans la vie professionnelle, l’ouverture des camps de détention du sud algérien, etc…

Les sujets politiques ne manquent pas, mais ils n’ont pas de retentissement dans le bled, où on est loin de pouvoir écouter la radio, commodité à laquelle accède rarement la population rurale et les journaux ne sont lus dans la population indigène, que par la minorité lettrée, dont les militants nationalistes.

Le prestige du Maréchal reste grand au sein des anciens combattants et de la population indigène, mais les soucis immédiats de la masse de la population sont le ravitaillement et la lutte contre le marché noir et surtout, la guerre retient au loin les hommes des deux communautés qui participent nombreux à la guerre en Europe.

Les nationalistes, minoritaires, reprennent leur activité. Le PPA (Parti Populaire Algérien) qui est toujours interdit, a dû freiner en son sein, les agissements du CARNA, fraction prônant l’action violente pour arracher l’indépendance de l’Algérie et qui, dans ce but, a offert sa collaboration aux nazis et aux italiens. Désavouée par Messali Hadj, leader du PPA, cette fraction est pourtant redevenue agissante dès lors que Messali et ses partisans sont en prison, à Lambèse.

Messali Hadj

L’administration française libère ces derniers au début de 1943. Elle les répartit en résidence forcée dans diverses localités, dont Périgotville, au nord de Sétif, là où précisément se produiront les plus nombreux massacres. La concertation semble s’engager : une Commission des Réformes auditionne Messali qui demande l’indépendance et Ferhat Abbas (UDMA) qui prône l’autonomie.

Ce dernier a lancé le «Manifeste du peuple algérien» en mars 1943 et par l’ordonnance du 7 mars 1944, le gouvernement a accordé un statut de citoyenneté aux français musulmans améliorant le projet Blum-Violette d’avant-guerre. PPA et UDMA rejettent l’assimilation.

La présence américaine n’est pas sans effets sur la vie quotidienne de l’Algérie, outre trafics d’armes et marché noir de produits américains. La réputation anticolonialiste des États-Unis fortifie les espérances nationalistes. On suspecte le Consul général, Robert Murphy d’une action souterraine.

La perspective prochaine d’une Charte des Nations unies prônant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, fait s’agiter l’ex-PPA et les Amis du Manifeste pour faire reconnaître leur mouvement par les alliés. Leur virulence redouble au début de 1945, notamment dans la région de Sétif, où ils sont fortement implantés. Les cellules AML sont noyautées par l’ex-PPA. L’agitation nationaliste inquiète et suscite des manœuvres militaires en Kabylie. Y a-t-il menace immédiate ? de fait, en avril, on découvre un projet d’insurrection. Messali est éloigné le 20 avril.

Le 1er mai, des heurts surviennent à Alger et à Oran.

Le bilan est de 3 manifestants tués, 19 blessés, 22 agents blessés. [1] Les traditionnels défilés du travail réclament la libération du leader nationaliste, Messali Hadj, au plus haut de sa popularité. En résidence forcée à Chellala-Reibell, celui-ci a été soudainement transféré à Brazzaville. Pour autant, on ne peut considérer que les masses populaires, notamment rurales, suivent ses idées. Les nationalistes se recrutent principalement parmi les petits fonctionnaires, dans les milieux religieux, et au sein des travailleurs de métropole

Depuis 1942, les autorités d’Alger sont progressistes.

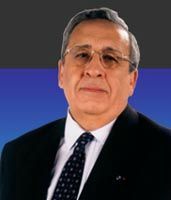

Le Gouverneur Général, Yves Chataigneau, est de sensibilité socialiste. La droite, pétainiste, est muselée par les risques d’épuration.

le gouverneur général Chataigneau

visite les Territoires du Sud

2 - La manifestation urbaine du matin du 8 mai à Sétif.

Les autorités ne prennent pas à Sétif de mesures drastiques de sécurité en ce 8 mai, jour d’allégresse populaire.

Elles autorisent des défilés propres aux indigènes. De fait, elles sont limitées par les effectifs de forces de l’ordre disponibles. Pour toute l’Algérie (plus de 4 fois la France), elles ne disposent que de 40 000 hommes utilisables [2]. L’armée est quasi totalement engagée en Europe.

À Sétif, avec 40 agents de police et 20 gendarmes, il ne peut y avoir de cordon de sécurité bordant le parcours du défilé ou l’escortant. Aucun renfort n’est demandé. Les militaires sont cependant tenus en alerte, faisceaux formés, dans l’enceinte de la caserne, avec consigne toutefois, de ne pas faire usage des armes. Il s’agit du GUI 21, formé des 4 compagnies de troupes composant les unités d’instruction de la garnison. Les chefs souligneront leur loyalisme.

L’intention de défier les consignes d’ordre est pourtant manifeste.

D’une part, les organisateurs indigènes demandent un défilé distinct des autres cortèges, mené par les scouts musulmans. Les consignes d’ordre signifiées la veille par le sous-préfet de Sétif et réitérées le matin même, sont reçues par les organisateurs. Preuve en est que le chef des scouts avant le départ du défilé, rappelle et contrôle l’interdiction du port d’armes et du brandissement de bannières autres que drapeaux français et alliés. Mais d’autre part, dans la nuit un drapeau nationaliste a été confectionné ; son porteur, un scout, est désigné.

En 1945, en état de guerre, le déploiement d’un drapeau autre que national, est un acte de subversion caractérisé. Il ne peut être qu’une atteinte à l’unité de la nation et à l’intégrité du territoire. Il est donc conforme à la Constitution et à la Loi, que le sous-préfet et l’autorité de police l’interdisent. Le fait revendiqué aujourd’hui par les anciens dirigeants du PPA, manifeste sans équivoque l’intention de défier l’ordre public.

Le port de pancartes réclamant la libération du leader nationaliste Messali et les slogans criés (Libérez Messali, Nous voulons être vos égaux, Indépendance de l’Algérie), sont séditieux, mais pas juridiquement illégaux. Il fallait s’y attendre après l’éloignement du leader à Brazzaville, le 20 avril.

Des coups de feu partent après la tentative d’un commissaire, légalement justifiée, d’arracher une bannière interdite.

Le défilé fort de plusieurs milliers de manifestants (8 000 au moins), commence à 8h 30. Dans le centre-ville, les pancartes et la bannière aux couleurs nationalistes sont brandies, des slogans sont criés. Vers 9h, le commissaire chargé de l’ordre, ordonne le repliement du drapeau subversif. Frappé, il tombe à terre.

Un coup de feu part. D’où vient-il ? Dans la confusion, l’auteur du premier coup de feu meurtrier, ne peut être désigné. Il ne le sera sans doute jamais ; c’est un objet de controverse. La première victime est-elle le porteur de la bannière, Bouzid Saâl, ou cette petite fille de 9 ans, Arlette Nakache, regardant le défilé, un bébé dans les bras ?

La durée des violences est brève (au plus, une heure et demi).

On relève un nombre important de victimes. Les premières sont européennes. Le détachement militaire alerté (2 compagnies), intervient 2 minutes plus tard. Il accourt, mais ne tire pas. À sa vue, la manifestation se dispersant dans le désordre,20 gendarmes entrent en action. Des meurtres sont commis dans les rues du centre et beaucoup plus loin, au marché aux bestiaux.

Une 3e compagnie se positionne autour des bâtiments publics à 9h 45, une autre à 11h, reçoit l’ordre de faire évacuer le marché. Elle y découvre déjà, 5 cadavres d’européens. Au total, on dénombre entre 9h30 et 11h, 21 tués et 36 blessés. Les meurtriers, par équipes de 2 à 3 hommes, ont donc parcouru le centre et le marché aux bestiaux, plus éloigné, où la police est absente.

Ceci situe les crimes avant 10 h dans le centre-ville et bien avant 11h sur le marché. Des crimes auraient même été commis avant le départ du défilé. À 11 heures, le calme est revenu. Les forces de sécurité n’ont pu être réparties dans toute la ville ; l’écho des troubles n’est pas parvenu dans certains quartiers

La chronologie des actes de violence fait rejeter la présentation des crimes comme un mouvement de colère des manifestants.

Les meurtres ont été commis immédiatement, dès 9h15, voire avant, dans les rues avoisinantes et au marché aux bestiaux. À moins de se trouver dans la tête du défilé, mêlés aux jeunes scouts, et non derrière, parmi les milliers de personnes qui à 9h 30, n’étaient pas encore parvenus en centre-ville, les meurtriers ne pouvaient appartenir au cortège. Il est vraisemblable, a fortiori lorsqu’ils opérèrent au marché aux bestiaux, qu’ils ont agi en marge des manifestants.

On ne comprend pas d’ailleurs comment ces derniers auraient pu se transformer soudainement en tueurs sauvages, ivres de sang, comme ce fut le cas. Sétifiens, défilant avec devant eux des enfants, les jeunes scouts, de sentiment nationaliste sans doute, mais adultes, ils ne peuvent être accusés de tant d’irresponsabilité. Pendant des années, la thèse de la colère vengeresse spontanée des manifestants, n’eut pas cours chez les nationalistes. Ils soulignaient seulement l’innocence des victimes de la répression. Qui donc alors a tué les 21 européens, sinon des tueurs commandités, armés à dessein ? Un complot ? De qui ?

L’acharnement au couteau et à coups de «debouss» (bâton) est la marque d’hommes venus du bled, plus que de citadins.

Parmi les 21 morts de Sétif, 5 furent abattues par armes à feu, mais on remarque 12 enfoncements de boîte crânienne, 3 éviscérations et des coups de couteau sur tous. L’étude des archives du Tribunal militaire établit que des armes ont été forgées dès la veille chez un forgeron du parc aux bestiaux ; elle atteste aussi que des tueurs de l’après-midi, à Sillègue, aux Amouchas, à Périgotville, étaient à Sétif, le matin. En somme, des «commandos» ?

Les victimes indigènes de Sétif ne sont pas dénombrées.

Si elles avaient été aussi nombreuses que le disent certains auteurs (plusieurs milliers), comment cela aurait-il pu se faire en si peu de temps, eu égard aux effectifs dérisoires des forces de l’ordre (40 agents de police, dont nombre d’indigènes et l’armée n’ayant pas tiré) ?

Comment expliquer que des morts et des blessés aient pu être enlevés [3] à l’insu du service d’ordre et des tirailleurs ? Les manifestants étaient des hommes, comme les paysans venus seuls des alentours au marché hebdomadaire. Qui aurait pu dissimuler les corps et où les aurait-on conduits ? La sortie de la ville ne fut possible qu’après 13h 30.

La démonstration d’actions criminelles distinctes du défilé modifie l’interprétation des «événements».

Un complot ourdi dès avant le 8 mai est vraisemblable. Force est alors de se pencher avec plus d’attention sur les troubles dans la zone Nord, prémédités et organisés dès le mois d’avril.

3 - L’extension des troubles.

Les autres malheureuses victimes des «événements de Sétif» sont tuées (65) ou blessées (55) dans l’après-midi, le lendemain et le surlendemain, hors et loin de cette ville, sur les routes et dans 12 villages de l’arrondissement et dans 3 maisons forestières. 17 personnes sont tuées dans l’arrondissement de Guelma, mais dans un autre contexte, cette ville se situant à 237 kms de Sétif.

La diffusion spontanée de l’information vers les villages ne pouvait être immédiate...

Aucune sortie de la ville ne fut autorisée entre 11 heures et 13h 30, les autobus et autres véhicules n’ont quitté Sétif qu’après. Il faut garder présent à l’esprit qu’à part quelques taxis, les moyens automobiles étaient inexistants à cette époque (nécessité d’un sauf-conduit, contingentement de l’essence). Les communications téléphoniques étaient quasiment nulles chez les fellahs en 1945, totalement inexistantes dans les mechtas.

Enfin, les véhicules, peu rapides, faisaient au maximum 50km/h sur des routes difficiles, la moyenne étant au-dessous. Le 8 au soir, la radio, peu entendue ou écoutée d’ailleurs, fut muette sur les événements. Il est trop facile, d’évoquer contre toute logique, le soi-disant «téléphone arabe», le bouche à oreille d’une colline à l’autre sur des kilomètres.

Au nord de Sétif, la nouvelle des incidents était attendue par des hommes organisés.

La chronologie et le déroulement des faits, la nature des crimes commis, le profil des victimes renforcent la thèse d’une organisation préméditée. Les tués d’El Ouricia (l’abbé Navarro) et d’Aïn Magramene (les 2 administrateurs) sont tombés en début d’après-midi. Il fallait du temps pour organiser sur la route nationale, ameuter les populations et dresser des amas de pierres. Le passage du taxi transportant le chef de la section AML du douar Ouled Adouane et quatre sétifiens armés a été remarqué dès la fin de matinée entre Sétif et Amouchas.

À Kerrata, 80 kms plus loin, la nouvelle n'a pu parvenir qu’après 16 heures ou 17 heures, apportée par l’autobus Sétif-Bougie. Les montagnards venus au marché de Kerrata regagnaient leurs douars. La section des AML s’est donnée la nuit pour rallier ses troupes, organiser et commettre les crimes et le pillage des maisons du centre le lendemain 9 au matin. On est loin d’un mouvement de colère spontanée.

À Chevreul, la soirée se déroule dans l’ignorance des incidents ; on fête la victoire. Les troubles ne débutent que dans la nuit. Les membres des sections locales AML sont reconnues et nettement impliquées.

Des indices placent Périgotville au centre du complot.

Des émissaires de Sétif sont arrivés à Périgotville par autobus à partir de midi. [4] D’abord le secrétaire des AML de Sétif, qui pour cela a du forcément partir avant les désordres de la manifestation : il est accueilli par des hommes qui l’attendaient, prêts à agir, organisés. Ensuite, vers 15h, dans le taxi de «L’Adouani», quatre hommes qui avaient contribué au guet-apens des administrateurs sur la route, sont arrivés déjà armés et munis de pioches, pour défoncer les portes.

Les enquêtes de la police judiciaire, témoignent de la préparation et de l’exécution d’une stratégie propre à ce village, à partir du 14 avril. En attestent des réunions préparatoires et des acheminements d’armes dans les Babors, avec la complicité de personnels de la commune mixte.

Les crimes commis à Sétif furent les premiers actes du complot, mais pas la cause des forfaits perpétrés au nord de la ville, pour lesquels ils furent un signal attendu.

Sans victimes à Sétif, les crimes commis au nord, auraient eu lieu. Ce signal, attendu, déclencha le développement d’une stratégie élaborée bien avant, vers le 14 avril, lors d’une réunion tenue à Constantine : coupure des communications téléphoniques, isolement du village, neutralisation des hommes, et plus largement, isolement de la région des Babors.

Les historiens développant la thèse d’un soulèvement populaire en tache d’huile, autour de la ville, bien commode pour faire du 8 mai 1945, le début de la lutte d’indépendance de l’Algérie, se contentent d’apparences ; ils négligent le détail des faits et des indices (chronologie, contraintes de temps, profil des meurtriers, formes de l’action …) révélant une stratégie de complot élaborée en secret des semaines avant, [5] appliquée par quelques hommes seulement, d’ailleurs identifiés.

La population indigène dans son ensemble, est restée passive.

De fait, une grande partie de la population s’est réfugiée dans la montagne. Les forces de l’ordre ont tiré à vue - observant les règles de l’état de siège - sur tout montagnard qui s’enfuyait. Certains auraient tenté de s’opposer, mais dans son ensemble, la population est à considérer comme victime. Les mechtas firent parfois elles-mêmes justice selon certains rapports de P.J.

Le nombre des émeutiers dans les villages concernés, des milliers dit-on, est à reconsidérer. Les rapports d’enquête de la police judiciaire, les auditions de témoins sont plus restrictifs. L’amplification du bruit entendu et du nombre supposé des émeutiers est compréhensible compte tenu de la peur ressentie par les témoins. Combien ont assisté de visu aux exactions commises, meurtres, viols, pillages ?

Peu sûrement, car ceux qui ont vu n’ont pas survécu pour pouvoir témoigner ; le réflexe légitime des autres a été de rester cachés. 20 émeutiers font autant de bruit que mille. Les émeutiers incriminés se sont révélés être des membres des sections des AML, et de l’ex-PPA interdit et les témoins les ont reconnus ; la population indigène a été victime de l’inconséquence des comploteurs.

Ceux-ci se sont d’ailleurs aussitôt envolés, certains pour refaire surface en 1962. Le cri de «djihad !» entendu, lancé par les tueurs, était un cri de ralliement. Pour autant, l’intention de «guerre sainte» n’est pas démontrée au vu des églises non touchées par les émeutiers et des religieux (Pères blancs) qui n’ont pas été inquiétés, comme ceux de Beni Smail. Des «youyous» ont certes été entendus, mais lancés par combien de femmes ? Un seul suffit, pour être perçu comme un encouragement.

Autour de Sétif, tous les villages n’ont pas connu d’émeutes ; la thèse d’un soulèvement général ne peut être retenue.

On décompte une douzaine de localités comme lieux des émeutes de mai 1945 : Sétif, El Ouricia, Amouchas, Périgotville, Kerrata, Chevreul, Sillègue, Canrobert, Aïn Abessa, Lafayette, Ampère, Davoust, Les Falaises et les maisons forestières de Aïn Settah, Tamentout et Tamsout. Le reste de la Petite Kabylie et de l’Algérie n’a pas connu la même agitation. Pourquoi des localités auraient-elles été touchées et pas les autres ? [6]

Les émeutes de Guelma et sa région, à au moins 230 kms, sont à distinguer nettement des troubles de Sétif, du fait du contexte local.

Le déroulement des faits y fut différent et complexe ; il appelle une étude spécifique, mais sûrement pas l’amalgame fait avec les événements de Sétif.

Compte tenu de ce qui précède, peut-on parler du «soulèvement des tribus» ?

Dans l’Algérie de 1945, des tribus ne sont plus vraiment identifiables. Sédentarisées au siècle précédent, elles ont été remplacées par des douars, et, mélangées, ont vu s’effacer la solidarité tribale ou familiale et l’obéissance à un chef traditionnel. En 1945, les caïds, agents de l’administration française, ne disposaient plus d’une autorité héréditaire. À une ou deux exceptions près, ils n’étaient pas informés de ce qui se tramait et pour le moins, sont restés passifs. Cela leur fut reproché par l’administration. En termes de tribus, un soulèvement est imaginaire.

Il n’y eut pas plus de zone insurgée.

Autrement, comment expliquer que 3 jours après le 8 mai, le 11, les enquêteurs de la Police Judiciaire aient pu se rendre dans les mechtas de ces zones prétendument soulevées et se faire conduire par les habitants eux-mêmes vers les dépouilles de victimes, en l’occurrence, celles des administrateurs assassinés.

Le vocabulaire employé en mai 1945, par les militaires a permis cette conclusion. Elle paraît inspirée des souvenirs de la guerre du Rif, aux confins algéro-marocains ou de la pacification du Sahara, de Syrie ou du Liban : insurrection, guerre sainte, tribus, rezzous, dissidence, manifestations de soumission, aman.

Ce schéma n’était pas applicable à la Petite Kabylie de 1945 ; à l’époque, une telle présentation a faussé la vision objective des événements. Les généraux Henry Martin, Raymond Duval étaient tous deux passés par le Maroc et le gouverneur général Chataigneau venait du Levant.

La consultation d’une carte fait constater que les lieux d’émeutes, encerclent stratégiquement le massif des Babors, à l’Est, au Sud et à l’Ouest ; au Nord, la mer.

Une stratégie d’isolement de ce territoire, très peuplé d’indigènes, mais de peu d’européens, fait supposer l’intention de créer un réduit, corroborée par les témoignages enregistrés du transport d’armes acheminées vers cette zone dans le courant du mois d’avril 1945, à l’initiative d’un avocat, élu municipal de Sétif. [7]

4 - Le rétablissement de l’ordre.

Les effectifs réduits des forces de l’ordre n’ont pu atteindre immédiatement les zones troublées. Des moyens de transport furent défaillants.

À Sétif, les effectifs présents s’élevaient à peine à 40 agents de police (dont des indigènes), 20 gendarmes et 4 compagnies d’instruction de recrues locales. Ces éléments occupés en ville, le chef de la subdivision ne disposait pour intervenir dans les villages, que de la garde mobile dotée de half-tracks au nombre de quatre.

un half-track du 5e Régiment de Chasseurs d'Afrique en 1945 en Allemagne

Des renforts furent demandés. Venant de Constantine, ils arriveront à 15 h50 (cinq HT, mais l’un d’eux tomba durablement en panne). Un HT fut dirigé aussitôt vers Périgotville, dégageant le village vers 18 heures. Une compagnie du 15e RTS de Philippeville, retardée par des ennuis mécaniques, n’y arrivera qu’à 22h.

Les jours suivants, les renforts grappillés ici et là, au Maroc et en Tunisie, y compris en métropole, seront mis à la disposition du général commandant la Division territoriale de Constantine, pour maintenir l’ordre sur un territoire grand comme au moins une fois la France : 10 000 hommes au plus ! 3 700 seulement pour la subdivision de Sétif, la plus atteinte, la plus étendue et la plus difficile d’accès.

Exemple des difficultés de mobilité : le 92e Goum marocain (85 hommes) arrivera du Maroc, dans 3 avions, à Constantine, du 19 au 22 mai. Stationné à Guelma, il récupèrera ses 25 mulets et 5 chevaux, arrivés par chemin de fer, seulement le 25 mai à 22h30. Il n’interviendra qu’à partir du 28 mai.

Pour les responsables de l’ordre, limités par la faiblesse des effectifs, force fut en premier lieu, de dégager les villages et de les protéger, avant d’envisager des expéditions plus larges,

Les opérations de poursuite hors des villages ne débutèrent que le 14 mai, les interventions dans les Babors, le 18. Les véhicules ne pouvant utiliser que des routes et des chemins carrossables, durent se contenter de pourchasser les émeutiers enfuis, le long des pistes et de rechercher les armes cachées dans les mechtas, déjà abandonnées par leurs habitants. Seize mechtas abandonnées furent ainsi incendiées [8]. La recherche des armes, sur renseignement, était la priorité.

Les enquêteurs de la Police judiciaire ont précédé les militaires.

Un renfort d’OPJ fut sur les lieux dès le 9 mai. C’est sur leurs indications [9] qu’ont été organisées des expéditions, aux cibles bien définies, pour traquer des meurtriers désignés et trouver les armes cachées. [10]

Les opérations militaires ne furent pas - elles ne pouvaient l’être, faute de moyens – des opérations de ratissage.

Force est restée à la loi.

Les circonstances nationales, les obligations internationales – ne pas froisser les anglo-américains - et une appréciation trop sommaire des conséquences éventuelles du complot ont conduit les responsables de l’État, confrontés à d’autres préoccupations, à en réduire la portée [11]. Partant, il ne fut exigé que l’application du principe «Force reste à la loi», maîtres mots de l’administration dans l’Algérie de l’époque.

Nul n’a envisagé des opérations de grande ampleur qui eurent demandé du temps et des effectifs introuvables alors. Pour «investir» les Babors, plusieurs mois eussent été nécessaires et on ne pouvait ouvrir une autre guerre.

Par la suite, l’amnistie, vite et largement appliquée en 1946, la commutation des peines de mort, [12] le délaissement des poursuites, la libération de Messali et de F. Abbas, la participation des nationalistes aux scrutins électoraux ont manifesté un désir, partagé, de réduire les effets du complot de mai 1945.

Contrairement à ce qu’ils en diront bien plus tard, les milieux nationalistes de 1945 ont eux-mêmes à l’époque, semblé vouloir réduire les événements de Sétif, les considérant comme une insurrection ratée, cause de nombreuses victimes, déclenchée par des éléments incontrôlés et irresponsables, qui n’ont pas servi la cause séparatiste. Les vrais instigateurs ne se découvrirent pas avant 1962 ; certains, chargés du poids de l’échec, ne furent pas récompensés par l’Algérie indépendante.

3 - Les conclusions d’une enquête objective.

Les conclusions, récapitulation d’aspects notables du déroulement des faits ci-dessus et fruit d’une réflexion logique et objective, s’imposent

1. Ce que ne furent pas les «événements de Sétif».

Les événements ne furent pas un soulèvement populaire embrasant la région de Sétif, à la suite de la manifestation nationaliste du matin du 8 mai, ni une réaction de colère à l’annonce de victimes tombées lors du maintien de l’ordre par la police, la gendarmerie et les tirailleurs indigènes.

Ils ne furent pas la conséquence de la situation économique de pénurie, qui sévissait alors, ni l’engagement d’une révolte religieuse contre les européens, pas plus un «soulèvement de tribus».

Les massacres d’européens dans le nord de Sétif, ne sont pas liés au dérapage du défilé de Sétif. Les meurtres de Sétif, en marge du défilé, n’en furent que le signal attendu et déclencheur d’un plan.

Les massacres de Sétif n’ont pas été décidés par les états-majors des partis nationalistes. Les témoignages recueillis depuis, montrent que l’ordre de soulèvement du PPA aurait été donné le 11 mai, pour le 22 mai, «visant à soulager les populations de la pression du maintien de l’ordre» - les troupes de maintien de l’ordre, n’étaient pas toutes sur place !!! - Il fut rapporté le 13 mai.

Sétif, 8 mai 1945, début de la manifestation (source)

2. Ce que furent vraisemblablement les «événements de Sétif» en mai 1945.

1. L’action avortée de quelques éléments nationalistes extrémistes qui tentèrent de déborder la direction de l’ex-PPA. Issus de la fraction préconisant l’action violente, ils avaient proposé leur collaboration aux nazis. Ils ont voulu jouer leur dernière carte alors que le nazisme s’effondrait.

2. Une initiative strictement constantinoise et sétifienne, ignorée ou non du leader des Amis du Manifeste, Ferhat Abbas – il a émis des regrets, mais n’a jamais reconnu son implication -, montée au cours du mois d’avril 1945, exécutée par des hommes de main peu préparés, recrutés par les cellules locales autour de Périgotville. Parmi eux, des dirigeants de fait du PPA ont cru trouver un moyen de faire retrouver la liberté à Messali Hadj, en résidence forcée à Chellala-Reibell, éloigné le 20 avril vers El Goléa, puis Brazzaville. Sa position de n°1 du nationalisme algérien était menacée par l’Union du Manifeste Algérien de Ferhat Abbas.

3. Une pression exercée sur le gouvernement français pour obtenir la libération du leader, éventuellement contre des otages (sans doute la tentative d’enlèvement des deux administrateurs de la commune mixte, qui a tourné au meurtre, dès lors que ceux-ci ont tenté de s’échapper).

4. L’application d’une stratégie d’isolement de la zone des Babors, par des barrages sur les routes, la coupure des télécommunications et la peur visant au départ des européens de la zone (crimes sauvages sur des victimes indéterminées). L’isolement de la région visait à y proclamer un gouvernement et demander la reconnaissance des Nations Unies.

6. L’opération consistait spécialement à isoler Périgotville, siège de la commune mixte de Takitount, où la ferme «Maïza» (de la famille d’un adjoint de Messali, président du PPA métropole) aurait accueilli celui-ci à sa libération. Périgotville devait héberger un gouvernement autoproclamé. La neutralisation des administrateurs, voire du médecin de colonisation, et des hommes européens dont la présence était gênante, s’imposait. [13]

3. Ce que fut le rétablissement de l’ordre.

1. Les effectifs disponibles pour le maintien de l’ordre étaient dérisoires, répartis sur un territoire grand comme 4 fois et demie la France ! La subdivision de Sétif n’a pu disposer que de 3 700 hommes (dont une partie de recrutement indigène algérien. Les moyens matériels insuffisants, lents et vétustes, ont retardé l’acheminent de renforts.

2. En 1945, en l’absence d’hélicoptères et avec peu de moyens tout-terrain, à dos de mulet ou à pied, le contact des populations s’enfuyant à l’annonce de leur approche, était quasi impossible pour les troupes en opérations.

3. Les conditions d’accessibilité de la région aux moyens militaires et les difficultés de ravitaillement des troupes en campagne interdisaient des expéditions d’envergure, qui eussent duré plus de 3 jours.

4. Au nord de Sétif, les opérations militaires furent orientées par les enquêteurs de la Police Judiciaire et accompagnées par l’autorité civile (à cet effet, 2 administrateurs furent dépêchés d’urgence dans la nuit du 8 au 9 mai) ; elles furent nécessairement limitées dans le temps. L’état de siège autorisait cependant l’action militaire de jour comme de nuit, de même que les perquisitions de domiciles.

5. Les colonnes militaires repérées de loin, ont rencontré des mechtas vidées de leurs habitants [14].

6. Un souci de légalité apparait dans les archives, mais la punition immédiate de tueurs et de meneurs n’est pas à exclure. La troupe confrontée à la sauvagerie des massacres et des viols de victimes innocentes, parfois mitraillée, ne pouvait pas dans le climat de guerre mondiale de 1945, ne pas se sentir placée en situation de combat à l’issue incertaine.

7. Le bilan des victimes indigènes doit être rapporté à la population de la commune mixte la plus concernée par les opérations de rétablissement de l’ordre, la commune mixte de Takitount. Celle-ci comptait en 1946, 63 000 habitants, évolution normale et conforme au recensement antérieur de la population.

Les listes du ravitaillement et les listes électorales des consultations de 1945 et 1946, ne firent pas remarquer à l’Administrateur de la commune mixte, au cœur du sujet, en 1946, la disparition de bénéficiaires et d’électeurs. Il aurait remarqué la quasi élimination de la population de sa commune, si étaient avérés les chiffres avancés sans mesure jusqu’à aujourd’hui (40 à 70 000 !). Lui, déplorait, outre l’assassinat de 102 européens, la mort de 2 500 indigènes, le plus souvent victimes malheureuses de l’impitoyable et aveugle application des lois de l’état de guerre. Il regrettait que les assassins avérés aient pu échapper à l’exécution de leur peine..

Pour ces raisons, on ne peut que s’élever contre l’accusation de «génocide» portée contre les troupes coloniales de l’Armée d’Afrique ; tirailleurs algériens, tirailleurs sénégalais, goums marocains, Légion Étrangère, qui sont en cause. Après avoir combattu brillamment sur tous les fronts, elles sont intervenues en toute légalité et avec loyauté. Elles méritent le respect.

4. Que sont aujourd’hui, les «événements de Sétif» ?

Une profonde douleur, celle des familles endeuillées, qui n’ont toujours pas compris la motivation des meurtriers et ne sont pas assurées que justice ait été faite. Le souvenir des victimes massacrées, de toutes les communautés, exige le respect, pour le moins le silence.

Le souvenir d’une grande peur. Elle a marqué les populations locales et aujourd’hui encore, elle marque les héritiers des contemporains de l’événement. Dans les couches populaires, c’est un imaginaire transmis à la jeunesse, faux, mais devenu irraisonnable.

Une initiative mal préparée, menée par des irresponsables ambitieux, de surcroît compromis avec les nazis et finalement préjudiciable aux populations locales. Pour les uns, c’est un épisode à oublier, pour d’autres, au contraire, c’est l’amorce du mouvement d’indépendance.

La contestation instrumentalisée de l’Armée française.

Une source d’inspiration pour écrivains et cinéastes, «commerçants de la mémoire triste». Ils sont conduits à des fins commerciales, à évoquer dans l’outrance des violences imaginaires. Visant principalement le public algérien, ils se montrent peu soucieux de la réalité historique des événements, de leur propre incohérence, glorifiant par ailleurs les troupes indigènes, et surtout de l’avenir des relations franco-algériennes.

Les événements de Sétif de mai 1945, sont aujourd’hui pour l’État, une obligation de défense du patrimoine mémoriel français, de l’Armée française et de la mémoire de militaires qui ont droit, selon la loi, au respect des citoyens et à la considération de la Nation

Roger Benmebarek

avril 2010

_______________________

[1] La guerre d’Algérie par les documents, Service Historique de l’Armée de Terre, 1990

[3] Un message téléphoné des RG du 8 mai, 18h35, signale toutefois que «50 musulmans ont été hospitalisés. Chiffre des morts non précisé» CAOM.

[4] Rapport de l’OPJ, V. Vernet, du 22 mai 1945.

[5] Dépêche du Général Cdt la DT de Constantine datée du 13 avril. SHD 1 H 2845/D2

[6] Un télégramme du Préfet de Constantine au GGA, du 5 juin 1945, fera état de «5 villages européens pillés dont 3 en partie incendiés, 1 incendié complètement».

[7] Rapports PJ, notamment PV dressé par le Commissaire de la PJ V. Vernet, le 22 mai 1945. SHD 1H 2845/ 02

[8] Une mechta désigne un ensemble sédentaire, par opposition à la tente nomade, comprenant 3 à 20 gourbis. La moyenne d’habitants d’une mechta dans la région de Séti, est une cinquantaine, ayant presque toujours fui à l’approche des troupes. Télégramme GGA à Ministre de l’Intérieur, du 13 juillet 1945

[9] Message téléphoné du 11 mai 1945, 11h52. Le commissaire Bergé demande à agir seul 24 h encore, avant l’intervention de l’Armée.

[10] Archives Benmebarek, rapport Séguy-Villevalleix. Le but des opérations était de retrouver les assassins de Périgotville, dans leur douar des Babors et les armes entreposées dans le massif..

[11] Le même 8 mai 1945, survenaient les événements du Levant, traités conjointement par le gouvernement provisoire. Son chef a toujours vu dans les deux cas, la main de l’étranger..

[12] C’est la clémence judiciaire qu’il faut évoquer à propos de mai 1945, à Sétif : au 10 juillet 1947, 4 781 individus furent poursuivis et seulement 2484 furent déférés devant les Tribunaux Militaires. Sur 134 condamnations à mort, 34 furent exécutées. Sur 924 peines criminelles prononcées, 316 amnistiées d’office, 26 amnistiées par décret, et 582 soumises à l’examen d’une Commission spéciale et au Conseil Supérieur de la Magistrature. Toutes les peines correctionnelles ont été amnistiées. Certains inculpés et non des moindres ont refait surface après 1962.

[13] Le 8 mai 1945, à Périgotville, les victimes étaient toutes de sexe masculin. Sauf l’une d’entre elles, tuée à son domicile, elles circulaient dans les rues du village dont les bâtiments administratifs furent étonnamment préservés. Rapports de la Police Judiciaire. Archives Benmebarek.

[14] Rapport Commissaire Principal Bergé du 30 mai 1945. CAOM 9H 44.

- retour à l'accueil

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)