information et désinformation : Djamila Bouhired

la vérité sur Djamila Bouhired ?

général Maurice FAIVRE

(l'Intransigeant du 11 avril 1958)

la vérité sur Djamila Bouhired ?

général Maurice FAIVRE

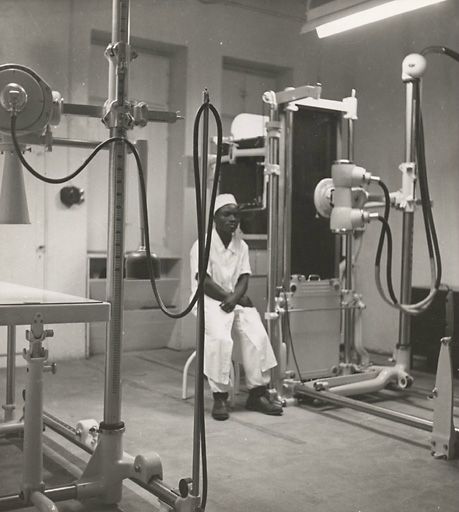

Yaoundé, le dispensaire (entre 1930 et 1958)

Hygiène et ville coloniale

au Cameroun français (1916-1960) :

enjeux et paradoxes d’une acculturation

Jean-Baptiste NZOGUÈ, Ph.D. en Histoire, Université de Douala

Résumé

Cet article vise à analyser les objectifs poursuivis par l’hygiène et les effets induits de cet instrument de colonisation dans la ville coloniale au Cameroun. L’espace urbain, un endroit où Blancs et Noirs se côtoyaient journellement, avait surtout vocation à être un modèle de propreté. Destinée à amener les indigènes à s’arrimer aux valeurs européennes de protection de la santé publique dans les agglomérations, l’hygiène coloniale a entraîné dans l’espace urbain des situations paradoxales et parfois des impasses, mettant à nu les faiblesses du «grand projet» sanitaire du pouvoir colonial.

Mots-clés : ville, environnement, hygiène, santé, mœurs, colonisation.

Service d'hygiène mobile et de prophylaxie. Groupe mobile.

Microscopistes, 1951

L’Afrique subsaharienne a été présentée par les promoteurs et les acteurs de la colonisation comme un environnement redoutable pour l’homme, ceci en raison du climat et des mœurs considérés comme favorables à l’éclosion de maladies dévastatrices. Cette réputation a poussé les autorités coloniales à publier au Cameroun, comme partout ailleurs, d’abondants textes réglementant la protection de la santé publique, dont l’hygiène urbaine fut l’aspect le plus saillant. Les Européens habitaient surtout la ville. Tout le monde, Blancs comme Noirs, suivant leurs statuts respectifs, étaient astreints aux règles de la vie urbaine.

Cependant, si les rapports annuels adressés à la SDN et plus tard à l’ONU reprenaient régulièrement les mesures prises en matière d’hygiène au Cameroun, ils renseignaient très peu sur les progrès réalisés dans ce domaine. Selon Henri Brunschwig, si l’on voulait s’appliquer à faire une étude de la politique sanitaire aux colonies, «il ne faudrait pas partir des décrets ministériels ou des grandes réglementations qui furent toujours autant de cadres jamais remplis. Ils témoignent des intentions, de l’orientation d’une politique, non des réalités» [1]. Cette assertion concerne certes la période 1870-1914, mais elle peut aussi s’appliquer à toute la période coloniale. Comment expliquer ou comprendre le décalage observé entre le «grand projet» colonial d’hygiène urbaine et la modicité des résultats engrangés sur le terrain? L’œuvre sanitaire aux colonies peut être appréciée de diverses manières [2] ; qu’il suffise dans le cadre de ce travail, d’analyser les fondements des actions préconisées, les méthodes employées par les autorités coloniales et leur applicabilité dans les espaces urbains d’alors.

Appréciation coloniale de la situation sanitaire

et codification de l’hygiène publique

L’analyse du discours colonial à l’arrivée des Européens – aussi bien des Allemands que des Français – laisse transparaître un certain nombre de préjugés qui peuvent avoir influencé les conclusions sur la situation sanitaire du Cameroun.

L’élément démographique fut la première base coloniale d’appréciation de l’état de santé des populations du territoire. Les Allemands, premiers envahisseurs du territoire, signalaient partout la rareté des êtres humains et parlaient d’une «race en voie de disparition». La faiblesse démographique constatée était surtout attribuée aux ravages causés par les épidémies dont certaines étaient en pleine éclosion à l’arrivée des envahisseurs, d’autres ayant laissé des marques profondes sur leurs victimes survivantes [3]. Aucune explication ne fut cependant proposée qui pouvait incriminer la traite négrière qui pendant plus de trois siècles avait arraché de nombreuses vies au continent africain [4] en général, et au Cameroun [5] en particulier.

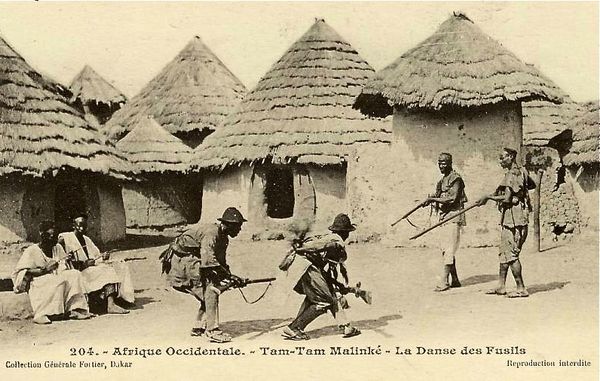

mouche Tsé-tsé (profil), 1930-1958

Mouche Tsé-tsé, "trypanosome Gambiense", 1930-1958

Mouche Tsé-tsé, Protozoaire flagellé, trypanosome, 1930-1958

Les affections comme le paludisme, la maladie du sommeil, les parasitoses intestinales, les maladies pulmonaires, la lèpre, le pian, la méningite cérébro-spinale etc., furent présentées comme des fléaux auxquels les populations payaient un très lourd tribut. Les statistiques sanitaires coloniales, beaucoup plus orientées vers la maternité et surtout la condition de l’enfant africain - considéré comme seul véritable gage de la pérennité de la main-d’œuvre coloniale -, soulignaient que ces affections touchaient particulièrement la première enfance. En fait, quand on veut caractériser l’état de santé d’une population, de nombreux facteurs sont souvent pris en compte, mais deux chiffres peuvent résumer la situation, l’espérance de vie à la naissance et le taux de mortalité infantile [6].

Le rapport médical allemand de l’année 1909-1910, par exemple, donnait un compte-rendu fort préoccupant pour le colonisateur. Une enquête, réalisée sur un échantillon de 1000 femmes parmi lesquelles 700 étaient fécondes et avaient donné naissance à un nombre total de 2382 enfants, révéla que 821 de ces enfants étaient morts dans la première enfance (entre zéro et cinq ans) ; le paludisme seul avait causé 115 décès suivi des parasitoses intestinales qui avaient fait 110 victimes [7].

Les autorités médicales allemandes conclurent que si rien n’était fait, la population du Cameroun allait disparaître après 100 ans. Les sondages effectués par les médecins français au début des années 1920 donnaient des chiffres qui semblaient corroborer les constatations allemandes : 153 femmes interrogées dans deux quartiers de la ville de Douala (Akwa et Deido) en 1922 déclarèrent avoir eu 728 grossesses dont 632 étaient arrivées à terme ; 138 des enfants issus de ces grossesses étaient morts dans la première enfance et 165 dans la seconde enfance, soit un taux de mortalité infantile globale de 47% [8]. Gustave Martin, premier directeur du Service de santé français au Cameroun, voyait en le paludisme «une cause beaucoup trop importante de mortalité» [9] chez les enfants.

Ces chiffres doivent surtout être compris dans le contexte de leur production ; un contexte de légitimation coloniale, même s’il est vrai que l’environnement naturel du Cameroun, notamment dans sa partie méridionale (Sud-Cameroun) correspondant à la forêt dense équatoriale, est favorable à l’éclosion d’insectes piqueurs vecteurs de plusieurs maladies infectieuses.

En fait, même si les autorités coloniales semblaient incriminer l’élément environnemental (le milieu naturel), ils expliquaient la forte mortalité beaucoup plus par la précarité des conditions d’existence des populations locales évoluant dans l’insalubrité et l’insuffisance alimentaire. Le médecin français en service à Bana, dans l’Ouest du Cameroun, fit un portrait pour le moins caricatural, caractéristique même de l’idée que les Européens se faisaient des Africains à leur arrivée dans le continent. Il écrivit que l’indigène était mal conformé et souffreteux, «d’une saleté repoussante, son aspect est celui d’un sauvage arriéré et craintif […] Les cases qu’il habite sont infectes : bêtes et gens y vivent dans une promiscuité déplorable. Très pauvre, son état de maigreur dénote qu’il ne mange pas tous les jours à sa faim» [10].

Il va de soi que ce portrait est exagéré, sinon l’on ne saurait comprendre la hargne du recrutement des indigènes, d’abord pour les plantations du Nouveau Monde, ensuite pour les plantations européennes en Afrique s’ils étaient si mal en point. En tout cas, le Cameroun, à l’image de toute l’Afrique subsaharienne, fut dépeint, de part son environnement et les mœurs de ses populations, comme un territoire redoutable du point de vue sanitaire.

Les maladies signalées, infectieuses pour la plupart, étaient considérées comme particulièrement dangereuses pour les Blancs qui venaient s’installer en Afrique. Les Européens gardaient sans doute le souvenir de diverses épidémies qui avaient endeuillé leur continent depuis le moyen-âge jusqu’au XIXe siècle et contre lesquelles les pouvoirs publics durent prendre des mesures hygiéniques vigoureuses, allant de la police sanitaire maritime jusqu’à la codification de la vie urbaine, en passant par la surveillance des aliments [11].

Bakouri, dispensaire, 1930-1958

Au demeurant, que les Européens aient trouvé des hommes au Cameroun, malgré les ravages des maladies dénoncés par les colonisateurs, c’est dire que les populations avaient quand même réussi à développer des connaissances et des pratiques médicales qui leur permettaient de se maintenir dans cet environnement jugé dévastateur pour ses habitants. Il faut plutôt comprendre le discours sur la situation sanitaire du territoire comme une plate-forme de légitimation de nouvelles manières de voir et de faire que les Européens voulaient y introduire.

L’aventure coloniale devant entraîner l’installation des Européens en Afrique, l’on redoutait surtout que ces derniers deviennent des proies des maladies dites tropicales, alors qu’en Europe le courant hygiéniste du XIXe siècle – révolutionné surtout par les découvertes de Louis Pasteur en 1865 – avait permis aux populations de faire des progrès considérables dans la lutte contre la maladie. Dès la deuxième moitié de ce siècle, le rôle des bactéries et des microbes devenait prépondérant dans la contamination des maladies humaines. La doctrine hygiéniste, s’appliquant à la fois aux mœurs et à l’environnement, a révolutionné l’ensemble des sociétés occidentales tant ses applications sont variées : médecine, architecture, urbanisme, etc.

On peut ainsi mettre à son actif le développement des réseaux d’égouts, le traitement des eaux usées, le ramassage des détritus, l’enterrement des morts dans les cimetières, les campagnes de vaccination, la prophylaxie ou encore la lutte contre les maladies comme la tuberculose. L’hygiénisme était donc devenu une puissante arme de lutte contre la maladie que chaque puissance entendait faire valoir aux colonies.

La ville coloniale, dans la diversité de ses fonctions (centre administratif, centre commercial, quartiers résidentiels, etc.), devait accueillir non seulement les Européens qui en firent leur cadre privilégié d’établissement, mais aussi plusieurs catégories d’indigènes : d’abord les autochtones des sites constituant le point de départ de l’espace urbain ; ensuite les indigènes recrutés dans les cadres locaux de l’administration, les employés engagés dans diverses fonctions générées par la ville ; enfin des petits commerçants, des déshérités et plusieurs aventuriers attirés par l’économie monétaire. En Europe, la révolution hygiéniste du XIXe siècle eut pour corollaire la planification urbaine [12]. Les gouvernements anglais et allemand, par exemple, avaient «imposé aux villes en voie de croissance l’obligation de dresser d’avance un plan d’extension permettant de diriger et de réglementer cette croissance au mieux des intérêts de tous» [13].

Dès lors, l’urbanisme s’est constitué en champ autonome et en profession neuve – distinct de l’architecture. Même si la France, par rapport à l’Angleterre et à l’Allemagne, semble avoir pris du retard, elle commença à s’arrimer dès le début du XXe siècle [14]. Une loi du 19 mars 1919 décida qu’un plan d’extension serait établi pour les villes de 10 000 habitants, et régla les conditions d’établissement de ce plan.

Ce qui montre qu’un des soucis du législateur était d’assurer l’application préventive des règles de l’hygiène urbaine, c’est que la commission d’étude des plans d’extension prévue par la loi comprenait d’abord le conseil départemental d’hygiène. Il apparaît donc que la France s’engage dans l’entreprise coloniale quand elle est encore à l’école de l’urbanisme dont l’hygiène urbaine constitue l’un des principaux déterminants. Il va sans dire qu’aux colonies, les questions d’hygiène allaient occuper une place prépondérante, tout au moins dans les intensions, dans le processus d’édification des villes.

D’entrée de jeu, l’administration française au Cameroun voulut anticiper sur les problèmes sanitaires liés à la vie urbaine ; elle le fit en réglementant l’hygiène publique dès les premiers moments de sa présence dans le territoire. Des arrêtés et des circulaires, assortis de sanctions contre les contrevenants, furent publiés dans le territoire. Les textes du Commissaire de la République précisaient aux médecins leur rôle dans la diffusion de l’hygiène et la prophylaxie des épidémies. L’arrêté du 20 novembre 1916, relatif aux commissions sanitaires d’hygiène de circonscription, leur créait l’obligation de surveiller avec une attention toute particulière l’éclosion des épidémies et de prendre à cet égard toutes dispositions utiles en vue de l’isolement des malades, et de la désinfection.

L’arrêté du 2 décembre 1916 avait créé au chef-lieu de chaque circonscription une commission chargée de l’examen de toutes les questions sanitaires intéressant l’hygiène publique et l’assistance dans la circonscription. La circulaire du 20 mars 1917 donnait aux chefs de circonscriptions des instructions relatives à l’hygiène générale des villages. L’arrêté du 25 octobre 1917 énonçait les mesures à prendre pour prévenir et faire cesser les maladies épidémiques [15]. Pareillement, des ordres furent donnés qui concernaient le débroussaillement, la circulation des porteurs, des travailleurs et des nomades, etc. Les obligations des indigènes en matière d’hygiène se trouvaient codifiées dans l’arrêté qui détermine les infractions spéciales à l’indigénat [16].

L’essentiel des textes réglementant l’hygiène des agglomérations au Cameroun fut publié alors que la Première Guerre mondiale était en cours et que les Français n’étaient pas encore sûrs de leur avenir au Cameroun. Quelques raisons expliquent cette précocité de la codification de l’hygiène. D’abord, outre l’expérience métropolitaine, les Français arrivent au Cameroun quand ils justifient déjà d’une certaine expérience coloniale, notamment en Afrique Occidentale Française (AOF) et en Afrique Equatoriale Française (AEF) où ils ont été confrontés à divers problèmes sanitaires.

Toute la réglementation générale de la prévention au Cameroun fut d’ailleurs calquée sur les initiatives entreprises dans les deux confédérations, principalement le décret du ministre des Colonies Gaston Doumergue du 14 avril 1904 «relatif à la protection de la santé publique en Afrique Occidentale Française» [17]. Ensuite, l’esprit de cette codification permet surtout de comprendre que les colonisateurs voulaient donner par ces textes une certaine ligne de conduite aux populations locales qui les côtoieraient dans les lieux de leur établissement, les chefs-lieux de circonscription en l’occurrence.

Les points sur lesquels ces textes insistaient traduisent clairement la volonté du colonisateur à réglementer surtout la vie urbaine: le contrôle de l’eau potable, destruction des rats, moustiques et autres insectes, l’évacuation des «matières usées», déclaration obligatoire des maladies contagieuses, contrôle des immeubles bâtis ou à construire, etc., le tout placé sous la responsabilité de comités et commissions d’hygiène et de salubrité publiques créés dans les chefs-lieux de circonscription.

Le décret du Gouverneur en 1921 dévoile à suffisance cette orientation. Dans son texte le Commissaire de la République affirmait qu’il était «persuadé qu’en matière d’hygiène […], il faut un début, il faut un geste, acte qui déclenche le mouvement vers le mieux-être» [18]. Il précisa que l’action des pouvoirs publics devait s’exercer d’abord sur leurs collaborateurs agents et chefs indigènes, puis sur toutes les populations résidant dans centres de chefs-lieux de circonscription ou de subdivision.

Douala, Institut d'hygiène, carte postale ancienne écrite au dos en 1936

Ainsi transparaît l’esprit dans lequel l’administration française comptait faire la promotion de l’hygiène dans les principales agglomérations du Cameroun. Même si l’on comptait aussi pour une grande part sur cette hygiène pour préserver le capital humain, ce devait être surtout dans les centres urbains, lieux de résidence des Européens, qu’on pouvait apprécier l’importance que les colonisateurs accordaient à la panoplie de textes de réglementation sanitaire publiés dans le territoire.

Il existe, en effet, une abondante littérature sur les efforts déployés par les autorités coloniales sur le plan sanitaire, cependant, très peu a été dit sur les dispositions qu’elles prirent pour protéger les Européens contre les maladies dites tropicales, depuis le choix de leur cadre de vie jusqu’à la définition des «frontières» de leur cohabitation avec les Noirs considérés comme vecteurs de maladies.

Blancs et Noirs dans la ville coloniale :

l’hygiène impose des frontières

L’hygiène a beaucoup influencé les rapports entre les Blancs et les Noirs dans la ville coloniale. On y verra surtout transparaître une importante dimension psychologique caractérisée par le complexe de supériorité qui animait les Européens et une sorte de défiance manifestée dans leur cohabitation avec les indigènes. Le ton fut donné par les Allemands sous le commandement desquels il était apparu urgent d’avoir, surtout à Douala, une ville européenne séparée des quartiers africains constitués des populations autochtones et allogènes. Si les raisons urbanistiques furent souvent invoquées, les soucis liés à l’hygiène semblent avoir motivé cette ségrégation [19]. Les auteurs comme René Gouelain [20] et Guy Mainet [21], dans leurs travaux sur la naissance et le développement de Douala, ont relevé l’influence de l’hygiène dans la cohabitation entre les Européens et les Africains dans cet espace urbain sous le protectorat allemand.

Douala, l'hôpital européen, 1943

Douala, l'hôpital européen, 1943

Qu’il suffise de dire que dès le début des années 1910, les autorités coloniales allemandes jugèrent intolérable le mélange jusque-là admis entre Blancs et Noirs dans les même quartiers [22]. Ainsi après le Plateau Joss qu’ils avaient accaparé en 1885, les Allemands entreprirent d’exproprier les Bell, les Akwa et les Deido pour bâtir la ville européenne. Les populations spoliées devaient être recasées dans de nouveaux quartiers respectivement appelés New-Bell, New-Akwa et New-Deido.

Du fait de la réticence des populations autochtones à ce projet, seuls les Bell avaient été effectivement spoliés et recasés à New-Bell au moment de l’éclatement de la première guerre mondiale en 1914. Certes la guerre était venue interrompre ce processus, tout au moins pour un temps, mais il apparaît que pour les Européens les populations noires ne s’accommodaient pas de la ville ; aussi fallait-il les tenir dans l’éloignement, à un kilomètre de distance des Européens, espace correspondant au rayon d’action des moustiques, afin d’assainir radicalement la ville.

Cette perception était en fait commune, à quelques nuances près, à toutes les puissances coloniales, puisque le Dr. Ziemann qui suggéra la ségrégation semblait s’inspirer des exemples de certaines villes coloniales anglaises et françaises. Il va donc de soi que les Français, dans la partie du Cameroun qui leur échut en partage, allaient perpétuer, peut-être avec plus de flexibilité, les logiques instaurées par leurs prédécesseurs allemands.

D’entrée de jeu, l’administration française publia au Cameroun des textes réglementant l’hygiène publique dans les villes, notamment Douala et Yaoundé qui constituaient à l’époque, comme aujourd’hui, les deux principaux centres du pays. En principe, outre le désherbage qui incombait le plus souvent aux habitants des centres urbains, l’évacuation des déchets devait être assurée par le service de voirie de l’administration et une brigade d’hygiène était supposée surveiller la salubrité des agglomérations et des habitations.

À Douala, la réglementation de l’hygiène interdisait le dépôt des ordures ménagères ou des détritus sur la voie publique ainsi que sur les propriétés ou sur les terrains occupés à titre précaire ou inoccupés. La projection des eaux usées ménagères ou autres était interdite sur les voies pourvues d’égouts ou de caniveaux. Ceux-ci devaient toujours être tenus en parfait état de propreté et l’on était tenu de les débarrasser des feuilles mortes ou autres objets susceptibles de ralentir ou d’interrompre le libre cours des eaux pluviales.

Un arrêté du 21 mars 1921 interdisait de creuser des trous ou des excavations autour des périmètres urbains [23]. Les gardes d’hygiène devaient visiter les agglomérations et les habitations pour contraindre leurs occupants à combler les trous creusés par eux-mêmes ou par les porcs et à détruire tous les objets pouvant servir de gîtes aux anophèles. Comme insecticides, les services d’hygiène et de voirie disposaient de soufre, de formol, de poudre de pyrèthre, de la fumée de tabac, de camphre, de l’acide phénique, de la quinoléine et du crésyl [24]. Bref, l’idée de cette réglementation de l’hygiène publique était d’éliminer de l’espace urbain, tous les éléments susceptibles de favoriser l’éclosion des moustiques ou des épidémies résultant de l’insalubrité.

Lorsque la capitale du territoire fut transférée à Yaoundé, un arrêté du Commissaire de la République énonça, comme à Douala, les activités dont la pratique était interdite à l’intérieur du périmètre urbain [25]. Outre les éléments cités plus haut, ce texte interdisait l’élevage ou la possession des porcs, l’abattage des animaux de boucherie en dehors de l’abattoir public ; la mise en vente au marché public et en quelque lieu que ce fût des viandes non présentées à l’examen des autorités sanitaires et dont la vente n’avait pas été autorisée par elles ; des constructions à l’indigène, en nattes, torchis, écorces et matériaux du pays entourées de plantations touffues de maïs ou de cannes.

Un délai de deux mois fut donné pour le remplacement des constructions de cette nature par des édifices en matériaux durables ; le cas n’échéant pas, elles devaient être transférées aux côtés des villages indigènes avoisinants. L’exécution des travaux de salubrité fut confiée à la brigade d’hygiène mise sous les ordres du président de la commission d’hygiène de la ville de Yaoundé. Ce dernier avait qualité pour dresser un procès verbal des infractions constatées. Les infractions commises par les personnes de statut européen ou assimilé devaient être punies par des peines de simple police (amendes, avertissements, blâmes), tandis que les contrevenants indigènes, en revanche, s’exposaient à des peines prévues par le code de l’indigénat [26].

En réalité, il ne s’agissait là que d’un idéal à poursuivre, surtout que l’administration française devait rendre compte à la SDN, et plus tard à l’ONU, des progrès de l’hygiène au Cameroun. Ces textes constituaient par eux seuls, pour ainsi dire, une plate-forme que les pouvoirs publics pouvaient exploiter à tout moment pour se justifier. La dimension politique de cette législation n’était donc pas négligeable.

Il convient néanmoins de noter que les exigences que ces textes plaçaient sur la population noire, entre autres la répression, les normes de constructions et des déguerpissements éventuels, auguraient l’intervention de mesures radicales dans des aspects chers aux Européens. En tout cas, seule l’expérience du terrain pouvait témoigner de la valeur que l’administration accordait à cette réglementation de l’hygiène urbaine.

Pour se mettre à l’abri des moustiques et de toute maladie pouvant provenir de la cohabitation avec les Noirs, la première mesure d’hygiène publique, chère aux autorités administratives et médicales françaises, fut la séparation de l’habitat entre les Blancs et les Noirs.

Ce fut le Gouverneur Fourneau qui en donna le ton par un arrêté en date du 30 janvier 1917. Il affirma sans ambages dans son texte que le premier souci de l’Européen aux colonies était de protéger sa santé contre les maladies diverses, rares ou inconnues en Europe, qui sévissaient sur les populations indigènes. Si par rapport aux indigènes toutes ces maladies demandaient des moyens de défense spéciaux de sensibilisation, d’éducation, etc., pour l’Européen, toutes, surtout le paludisme, exigeaient une mesure commune : la ségrégation.

Pour Fourneau, les Européens ne pouvaient être à l’abri des piqûres de moustiques infectés par les indigènes que si l’on procédait à la séparation de l’habitat entre les Européens et les Noirs dans les centres administratifs. Après avoir donné la définition de la ségrégation que les hygiénistes appellent «la séparation de la population européenne arrivée indemne d’Europe d’avec la collectivité indigène contaminée par les virus spéciaux aux régions tropicales» [27], il précisa qu’elle consistait, dans la pratique, en «la création dans les villes coloniales d’un quartier européen d’une part, d’une ville indigène d’autre part» [28].C’était donc, dans l’esprit du colonisateur, une sorte d’isolement préventif de l’Européen sous les tropiques ; une mesure strictement hygiénique dont le but était de sauvegarder la santé de l’Européen.

Il apparaît clairement que l’hygiène publique dans les villes coloniales visait, prioritairement, la protection des Européens ; et la ségrégation de l’habitat permettait à ces derniers d’être éloignés de la «nuisance» que représentaient pour eux les populations noires. Le premier directeur du service santé français au Cameroun, Gustave Martin, suggéra formellement de poursuivre le plan de ségrégation engagé par les Allemands [29].

À Douala, il attira d’ailleurs l’attention de l’administration sur les mouvements des familles Bell qui, profitant de l’intermède imposé par la guerre, avaient tendance à se rapprocher de la ville européenne en réoccupant le plateau de Bali dont ils avaient été spoliés. Il recommanda aux pouvoirs publics de maintenir les indigènes dans la distance d’un kilomètre qui leur avait été prescrite par les Allemands.

Mais qu’allaient-ils faire des indigènes qui les côtoyaient de près ? Car non seulement un grand nombre d’employés, d’ouvriers et de travailleurs indigènes devaient circuler le jour dans le quartier européen, mais encore que la nuit un personnel varié y était présent. Cette préoccupation divisa les gestionnaires de la santé car d’aucuns pensaient que la ségrégation n’était qu’une demi-mesure et qu’il valait mieux y renoncer. Les partisans de la ségrégation, rétorquèrent en qualifiant d’absurde cet argument. Ils avancèrent l’explication selon laquelle la présence des Noirs pendant le jour ne présentait aucun danger et que les moustiques qui transmettent le paludisme ne volent qu’au crépuscule et la nuit.

Ainsi, le nombre de Noirs fréquentant le quartier européen étant peu élevé il était évident que ceux-ci donnaient beaucoup moins de chances de propager la malaria que des milliers d’habitants dont les enfants étaient jugés particulièrement dangereux [30]. Par ailleurs, les détracteurs de la ségrégation firent valoir que dans la région libre, la végétation tropicale rendait très difficile la lutte contre les moustiques et les mouches.

À cette crainte, l’on opposa l’assurance que la création de pelouses, de jardins, de terrains de jeux et de manœuvres, d’un champ de course, de cimetières était à la base du programme prévu [31]. Cette inspiration n’était pas nouvelle ; elle procédait en fait des expériences vécues en métropole quelques siècles jadis. La construction d’un château royal, avec l’aménagement de ses jardins au XVIIe siècle avait permis de remporter la victoire sur le paludisme dans la région de Versailles [32]. Les Français l’avaient emprunté à l’Angleterre, à l’Allemagne et aux États-Unis où la formule de «cité-jardin» avait fait ses preuves.

Yaoudé, caterpillar du Service d'hygiène et d'assainissement de la ville, janvier 1947

Dans cette conception, toutes les maisons étaient individuelles, réservée à une seule famille et accompagnées d’un jardin. C’était, à l’époque, l’idéal au point de vue de la famille et l’hygiène morale et matérielle du citoyen européen [33]. Pour les hygiénistes, c’était la formule qui correspondait le mieux dans les villes coloniales pour une meilleure protection sanitaire des Européens.

L’hygiène, présentée dans les textes comme mesure sanitaire salutaire aussi bien pour les Européens aux colonies que pour les populations locales, était donc devenue un instrument de matérialisation des frontières culturelles en de véritables frontières physiques. Il va de soi que, sur le terrain, l’hygiénisme allait entraîner dans la ville coloniale deux mondes avec deux destins bien distincts.

Comme l’avait recommandé Gustave Martin, le projet allemand fut poursuivi par les Français, même si pour certaines raisons [34] il avait fallu marquer un temps d’observation. En 1925, le gouverneur Marchand mit sur pied un plan d’urbanisation dans lequel Douala devait être subdivisé en trois zones aux populations déterminées. La bande côtière qui s’étend de Bonandjo à Déido en passant par Akwa, constituant un plateau éloigné des marécages, devait être la ville européenne ; la partie attenante à cette zone côtière devait être la zone de résidence des «Africains disposés à construire en dur» ; alors qu’une zone de l’arrière-pays allait être mise à la disposition de l’habitat spontané [35]. La ville proprement dite se composait donc des quartiers de Joss, de Bali, d’Akwa et de Deido ; Bonaberi en faisait partie, mais comme un faubourg pour lequel on recommandait d’être économe.

Le Commissaire de la République Marchand exclut New-Bell de l’espace urbain pour éviter, disait-il, toute confrontation avec les Bell. Or ces derniers avaient déserté ce quartier pendant les années de guerre et s’étaient établis dans le plateau de Bali qui, pendant la période allemande, constituait la zone libre, séparant la ville européenne de New-Bell.

Douala, dispensaire de New-Bell, décembre 1952

Les véritables occupants de ce quartier, que les Français avaient décidé de laisser se développer sans aide et hors de tout contrôle, étaient les étrangers africains et les allogènes venus de plusieurs coins du pays. Il nous semble plutôt qu’au-delà de l’obstacle que semblaient constituer les Bell à l’action de l’administration à New-Bell, les Français ne trouvaient, surtout à ce moment là, aucun intérêt à réglementer l’habitat dans un espace peuplé uniquement de Noirs qu’ils jugeaient d’ailleurs ne pas s’accommoder de la ville.

Certes, l’on avait renoncé à la zone libre prescrite par les Allemands, tolérant ainsi le mélange entre Blancs et Noirs à Akwa et à Deido – ces deux quartiers ayant une vocation résidentielle et commerciale – mais les autochtones de ces quartiers (ceux d’Akwa particulièrement) furent astreints, dès 1937-1938 suite au rapport de la commission d’hygiène [36], de construire en dur suivant les normes d’hygiène et d’urbanisme imposées par le colonisateur.

Douala, hôpital général, salle de radiographie, 1951

En fait, les Français optaient ainsi pour une ségrégation choisie, car ils étaient conscients de ce que les populations ayant été fragilisées par la crise économique des années 1930, seuls les autochtones justifiant d’un certain confort matériel pouvaient se construire à Akwa et que les moins nantis y renonceraient, vendraient leurs terres pour aller s’installer dans des espaces aménagés pour les accueillir. Un délai de six mois à un an leur fut donné.

À cette époque, en effet, même en Europe, on était surtout dans une perspective sécuritaire : la maladie est portée par le pauvre, et il fallait réduire les conditions de propagation, éviter la contamination ; on se préoccupait d’assainir les villes, d’assurer leur approvisionnement en eau potable, d’éliminer les eaux usées et d’améliorer la situation des populations qui s’y entassaient [37].

Notons que ce fut uniquement à Douala, en raison de la sensibilité de ses populations et de sa vocation de capitale économique, que les Européens acceptèrent un certain mélange avec les Noirs. Partout ailleurs dans le pays, il y eut un quartier européen distinct des quartiers indigènes. La même logique instaurée à Douala, d’accaparement de meilleurs sites d’établissement éloignés des marécages, fut transportée dans tous les centres administratifs de l’intérieur : Yaoundé, Edéa, Dschang, Nkongsamba, etc. Le choix des Européens à Yaoundé du superbe Plateau Atemengue constitue un exemple éloquent de la détermination des colonisateurs à s’éloigner des lieux d’éclosion de moustiques.

Pagouda, lutte contre la trypanosomiase, enregistrement des lames de sang, 1945-1950

La «distance» voulue par les Européens se matérialisa également par la «qualité» d’indigène pouvant être embauché dans leurs domiciles. Certains romanciers, contemporains de la colonisation européenne en Afrique, ont décrit avec beaucoup de succès les rapports entre les Blancs et les Noirs au jour le jour, et les événements qu’ils relatent constituent des faits historiques irréfutables.

Dans le cas précis du Cameroun, Ferdinand Oyono montre comment l’hygiène orientait les colons dans le choix des employés africains devant servir dans les quartiers européens. Toundi, le héros du roman, avait été recommandé au Commandant de circonscription par un prêtre catholique [38]. L’administrateur français, après avoir soumis son futur boy à une enquête de moralité – ce qui n’était d’ailleurs qu’une formalité parce que suffisamment renseigné par le clerc – releva à l’actif de l’indigène, avant de l’engager, les éléments d’hygiène suivants : «Tu es un garçon propre (…) Tu n’as pas de chiques, ton short est propre, tu n’as pas de gale…» [39].

Par ailleurs, Mongo Beti – qui a publié son roman sous un pseudonyme, Eza Boto – décrit pour sa part la ville coloniale dans ses contrastes. Après avoir présenté la beauté et la propreté du quartier européen qu’il appelle Tanga Sud, il décrit le quartier indigène (Tanga Nord) comme un cadre d’insalubrité [40], d’habitat spontané et de promiscuité où le colonisateur ne passait presque jamais. C’était en fait un monde que l’administration semblait avoir livré à lui-même ; un ensemble de petits quartiers qui poussaient comme des champions dans la forêt, sans ordre ni plan ; un milieu où on ne rencontrait aucune de commodités du monde moderne d’alors.

On peut imaginer les activités qui se développaient dans cet environnement d’anarchie où les pouvoirs publics ne passaient que pour le recouvrement de l’impôt de capitation, une fois l’an. Mongo Beti de conclure : «Tanga-Nord (…) était un authentique enfant de l’Afrique. À peine né, il s’était trouvé tout seul dans la nature. Il grandissait et se formait trop rapidement. Il s’orientait et se formait trop au hasard, comme les enfants abandonnés à eux-mêmes» [41].

Ces témoignages permettent de qualifier l’hygiène publique dans les villes coloniales. Les pouvoirs publics ne veillaient véritablement qu’à la salubrité des quartiers occupés par les Européens et de ceux dont la proximité pouvait mettre en danger leur santé. Les gardes d’hygiène, au départ, et les agents d’hygiène, plus tard, veillaient à la propreté de ces zones [42] ; les infractions signalées donnaient lieu des sanctions annoncées par l’autorité administrative. En 1927, par exemple, 537 habitations furent visitées à Douala par les équipes d’hygiène, pour dératisation et contrôle de l’application des mesures d’hygiène. À l’issue de ces visites, il fut dressé un procès-verbal contre un Européen et 289 procès-verbaux contre des indigènes, pour infractions aux règlements d’hygiène [43]. C’était en fait, une routine qui se pratiquait chaque année.

Yaoundé, Direction du service de Sante, les bureaux

Les logiques observées de ségrégation, de défiance et même de stigmatisation de la pauvreté dans l’espace urbain colonial, semble révéler les limites du grand projet d’hygiène coloniale pourtant présenté comme le seul véritable gage de la protection de la santé publique dans les agglomérations. Cette situation semblait poser le perpétuel problème du décalage entre le discours politique et la réalité du terrain. Dans le cas précis de la colonisation, le problème peut transcender la dimension discriminatoire pour trouver son véritable fondement dans l’inadéquation entre les méthodes et les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics et les besoins réels des populations dont l’hygiène coloniale voulait améliorer les conditions d’existence.

Les effets de la «distance» sur l’hygiène publique coloniale

Il convient de souligner que les distances physiques imposées par les colonisateurs dans leur cohabitation avec les Noirs procédaient de leur perception de la santé ; ils croyaient qu’un environnement «propre», dans leur compréhension du terme, garantissait à ses occupants un meilleur état de santé. Ce qui n’était forcément pas le cas, à tort peut-être, pour les populations indigènes pour qui la «propreté» liée à la santé se rapporterait à autre chose qu’au cadre de vie. Ces différences dont les Européens semblaient ne pas vouloir tenir compte allaient sans doute avoir des répercussions sur l’hygiène publique coloniale.

Douala, hôpital général, cabinet dentaire, 1951

Pour bien appréhender les problèmes auxquels l’hygiénisme fut confronté aux colonies en général et au Cameroun en particulier, il faut partir de la définition des notions de santé et de santé publique. L’OMS définit la santé comme «Un état de bien-être physique, mental, social, complet…». Cette définition, souvent considérée d’idéaliste, a cependant le mérite de relever les trois domaines de la souffrance humaine et de traduire, par ailleurs, la complexité même de la notion de santé. En ce qui concerne la santé publique, retenons les définitions des systèmes français et québécois proposées par Marie-Eve Joël [44] et les interprétations qu’elle en fait. Elles sont révélatrices par leurs différences mêmes.

Pour l’Inspection générale des affaires sociales de la France, c’est «un champ d’action publique qui vise à améliorer, à préserver, à restaurer, à promouvoir, à optimiser l’état de santé des membres» d’une collectivité. Un champ d’action publique, c’est-à-dire de l’État, des collectivités locales et des diverses institutions créées dans ce but. Le ministère québécois de la santé publique parle, quant à lui, de la «promotion de la santé», qui vise à rendre l’individu et la collectivité capable de contrôler les facteurs déterminants de la santé. Elle comprend donc une stratégie recherchant une collaboration étroite de tous les acteurs sociaux, pour définir les problèmes, prendre les décisions et agir sur les déterminants de la santé. L’environnement global joue un rôle important et les actions engagées concernent toute la population.

Ainsi le système français met en exergue les actions d’échelle, tandis que celui du Québec insiste sur la responsabilisation, donc l’implication de toute la population, c’est-à-dire une vision de la santé partagée par tous. Ainsi, il apparaît que même dans les sociétés les plus développées les solutions de santé, bien que poursuivant les mêmes objectifs, peuvent varier d’un pays à l’autre dans leur approche ; les formules mal comprises ou mal vécues par les populations destinataires pouvant sérieusement compromettre les résultats attendus.

région Nyong et Sanaga, l'hôpital mixte de Youndé, les ambulances, mai 1951

Le succès de l’hygiène coloniale était donc tributaire de la connotation qu’elle allait avoir auprès des populations indigènes pour lesquelles elle constituait une valeur nouvelle. Le fait que l’administration l’ait envisagée comme un instrument de protection plutôt qu’une valeur à faire intégrer aux mœurs locales a entraîné une certaine négligence de la participation ou de l’adhésion des populations auxquelles elle était destinée.

La dimension répressive derrière les textes réglementant l’hygiène publique au Cameroun amène à conclure que les autorités coloniales, au-delà du discours, n’attendaient pas beaucoup des populations qu’elles comprennent l’intérêt qu’elles avaient à «assainir» leur environnement et leurs mœurs. Les obligations des indigènes en matière d’hygiène se trouvaient codifiées dans l’arrêté qui détermine les infractions spéciales à l’indigénat [45]. Tandis que les contrevenants de cette catégorie s’exposaient à des peines telles que l’emprisonnement, les sévices corporels, les prestations ou travaux obligatoires, etc., les infractions commises par les personnes de statut européen ou assimilé n’étaient punies que par des peines de simple police (amendes, avertissements, blâmes). [46]

région Bamiléké, Mbouda, le dispensaire, 1957

Pour l’indigène, le respect des règles d’hygiène devenait donc beaucoup plus un devoir envers les pouvoirs publics qu’une responsabilité envers soi-même et envers la collectivité tout entière. Les chefs indigènes qui devaient être des modèles de «propreté» pour leurs administrés, furent sujets à l’intimidation de l’administration. Le Commissaire de la République, Bonnecarrère, l’exprima formellement dans une circulaire du 17 février 1921 par laquelle il invitait ses subordonnés, administrateurs de circonscription et de subdivisions à prendre des mesures drastiques pour l’amélioration de l’hygiène et de la santé des indigènes de les faire exécuter par les chefs locaux. Pour se constituer en modèle, il prit l’exemple des menaces qu’il avait faites aux chefs indigènes des circonscriptions d’Ebolowa, de Kribi, de Yaoundé et de Dschang [47].

Gouelain fait une bonne description de la contrainte coloniale qui devint plus forte et plus écrasante pendant les années qui suivirent la seconde guerre mondiale, et expose l’exaspération des populations indigènes. En ce qui concerne l’hygiène en effet, les sanctions prises lors des campagnes d’inspection «non contrôlées par les pouvoirs publics» [48], finirent par irriter et voire révolter la population. L’indigène devait nettoyer les rues polluées par les passants, sa concession n’était jamais assez propre, il était aussi poursuivi lorsque l’eau stagnait en certains endroits où la voirie ne pénétrait pas…

région Mungo, maternité de Mbanga, janvier 1951

Autrement dit, l’administration incapable d’assurer les charges qui lui incombaient, reportait sur les chefs indigènes la responsabilité des conséquences résultant d’une telle situation et sévissait contre la population, ce qui conférait à l’appareil policier une «personnalité» qu’il n’avait pas au début. Par ailleurs, toujours selon Gouelain, les contrevenants aux règles d’hygiène furent souvent contraints de payer deux fois les amendes ; on exigeait des commerçants noirs sur les marchés ou à l’entrée de la ville des prix spéciaux pour les polices sanitaires. Exaspérées, les populations renoncèrent à tout sens de respect des commissaires de police européens, tandis que les chefs et notables n’hésitaient pas à accuser violemment, sans chercher à les ménager, et parfois insolemment, l’administration et le colonisateur, c’est-à-dire, le Blanc en général.

Dans les rapports annuels adressés à la SDN et plus tard à l’ONU, l’administration française évita de faire état de la réticence des indigènes à son approche de la santé en général, et de l’hygiène coloniale en particulier. Mais dans le territoire, d’abondantes correspondances sanitaires et administratives soulignaient le boycott de la part de certaines populations de toutes les mesures sanitaires obligatoires prises dans le territoire : vaccinations, consultations postnatales et néonatales [49], déclaration obligatoire de certaines maladies, l’interdiction de sortie dans les zones de prophylaxie des maladies jugées dangereuses pour la santé publique, etc.

Certains indigènes pouvaient même devenir violents lorsqu’ils étaient brutalisés. Le médecin lieutenant Loslalot soulignait en 1936 que «les indigènes sont insolents, hâbleurs, violents, sauvages, poltrons, ne craignant pas quand ils sont en position de force, d’abuser de la faiblesse de l’Européen» [50]. Il ne s’agissait évidemment pas de l’hostilité envers les Européens, mais l’expression d’un mal-être créé par une approche de la santé en déphasage avec les valeurs locales et imposée brutalement aux populations qui avaient surtout besoin du temps pour en comprendre le sens.

hôpital de Douala, deux docteurs indigènes opérant, 1943

Il s’agissait là en fait, d’un choc de civilisations ; l’Européen et l’Africain n’ayant pas toujours les mêmes représentations de la santé. Si pour le premier la santé, l’hygiène en l’occurrence, reposait sur un fondement scientifique [51] inspiré par les résultats des travaux de laboratoires, pour le second c’était une notion beaucoup plus complexe intégrant une importante dimension spirituelle [52]. Cela revient tout simplement à dire que «Chaque communauté, comme chaque individu, possède des caractéristiques propres» [53] et que l’administration française au Cameroun eût gagné à considérer les valeurs locales dans son engagement à introduire l’hygiène à l’européenne dans le territoire. Malheureusement toute la réglementation de la protection de la santé publique au Cameroun fut plutôt une transposition des réalités européennes sur les populations locales.

En d’autres termes, la supposée «mission civilisatrice» du colonisateur le poussa à vouloir établir un équilibre à l’image de celui dont il se sentait investi. Il comptait imposer des représentations, des croyances et des conduites fondées uniquement sur la perception européenne de la protection de la santé. Pourtant, un espace social comme la ville coloniale, devait se caractériser «par un recours commun à des principes et à des actes dont le sens est communément saisi. En dehors de là commence un autre espace social dont les règles diffèrent» [54].

Les autorités coloniales semblent ne pas avoir compris que, les Européens étant différents des Africains, «l’amorce d’un rapport entre ces deux univers suppose un effort méthodique de repérage et de compréhension respectueuse qui ne va pas de soi» [55]. Il n’est donc pas surprenant que les populations indigènes aient été réticentes à certaines mesures sanitaires dont elles ne comprenaient pas le sens.

Au Cameroun sous administration française la différence de cultures entre les Européens et les populations locales fut si manifeste et qu’elle donna lieu à des incompréhensions affectant parfois l’ensemble du système de santé colonial. Des prescriptions sanitaires heurtant souvent des croyances et des pratiques coutumières bien enracinées – dont le colonisateur n’avait pas la moindre idée, ou bien dont il refusait de tenir compte – pouvaient entraîner un divorce total entre les deux cultures.

Plusieurs médecins coloniaux décrièrent, jusqu’à la fin de la présence française au Cameroun, le manque de collaboration des populations indigènes. En 1948, par exemple, le Chef de Région de la Sanaga-Maritime rappela à l’ordre l’un de ses collaborateurs médecin après que ce dernier eût exprimé son intension de suspendre certaines activités destinées aux populations locales.

Il souligna l’un des éléments qui semblent expliquer le sentiment d’échec exprimé par certains acteurs de la santé coloniale : le découragement dû à l’absence de résultats immédiats. Il attribua malheureusement ce rendement insuffisant à «une apathie notable» de la part des indigènes, sans toutefois relever la dimension culturelle. Cette situation révèle l’état d’esprit du pouvoir colonial français au Cameroun, après quelques décennies d’action sanitaire : les acteurs du terrain parfois démotivés parce que confrontés à des situations devenues de véritables impasses, et les instances politiques optimistes bien que conscients de la difficulté de la tâche.

C’est d’ailleurs ce qui apparaît dans la réaction de l’administrateur lorsqu’il dit à son collaborateur qu’ils n’avaient «pas le droit d’être découragés après un si court séjour ici, et il nous appartient (…) de créer le climat de confiance qui nous est nécessaire dans l’accomplissement de notre tâche quotidienne près de ceux près desquels notre métier nous fait vocation particulière de patience, de connaissance personnelle…» [56]. C’était peut-être la solution.

Yoko, quelques écolières devant leur école (photo ancienne)

L’administration coloniale avait pourtant indiqué, dès les premiers moments de l’occupation, la voie par laquelle elle allait parvenir à convaincre les indigènes de l’intérêt qu’ils avaient à respecter les règles d’hygiène : l’école coloniale apparaissait comme l’instrument idéal. En fait, les premiers rapports annuels adressés à la SDN faisaient apparaître, d’année en année, l’engagement de l’administration à miser beaucoup plus sur les jeunes enfants que l’école devait couler au moule colonial.

Gustave Martin, qui posa les fondements de l’action sanitaire de la France au Cameroun, l’exprima d’ailleurs avec beaucoup d’éloquence. Il souligna que l’école indigène était appelée à rendre de précieux services à la propagande d’hygiène que le pouvoir colonial avait placée au premier rang de ses préoccupations de santé dans le territoire. Il attira surtout l’attention sur les différences culturelles qui existaient entre les Européens et les Africains en précisant que si pour les premiers leur approche de l’hygiène était bien comprise et acceptée de tous, pour les seconds il fallait les amener à y adhérer.

Pour ce faire, il suggéra qu’il fût détruit dans l’esprit des enfants indigènes, par le biais de l’école, des notions singulièrement ancrées procédant du milieu familial et religieux. Et sa recommandation tenait compte de la difficulté qu’il y a détruire des valeurs séculaires : «Sans prétendre faire disparaître d’un seul coup ces croyances ancestrales l’école indigène, par les moyens de persuasion qui sont à sa portée, doit placer l’hygiène dans toutes les étapes de l’enseignement» [57].

Cette recommandation semble malheureusement ne pas avoir été suivie sur le terrain, peut-être parce que très peu d’enfants indigènes fréquentant l’école coloniale les résultats d’une telle méthode ne pouvaient s’évaluer que sur la durée, alors que l’administration pressée par ses objectifs s’attendait à des résultats beaucoup plus immédiats. On entreprit donc de mettre les populations au pas, même si la réaction de ces derniers démontrait que ce n’était visiblement pas la meilleure solution.

Peut-être qu’ils auraient dû, en plus de l’école, miser sur la sensibilisation ou «l’éducation pour la santé» [58] auprès des populations adultes. Ça aussi ils l’avaient annoncé au début de l’occupation, mais ce qui fut observé sur le terrain correspondait plutôt à la contrainte. Or les bas-fonds, dans lesquels furent confinées les populations indigènes résidant dans les villes coloniales, étaient des zones difficiles à entretenir au point de vue hygiénique. Il eût fallu déployer d’importants moyens pour y parvenir, ne fût-ce qu’au niveau de l’assainissement et de la surveillance. L’administration ayant renoncé à y investir, il va de soi que même avec toute la bonne volonté des populations l’hygiène allait demeurée précaire dans cet environnement.

Par ailleurs, sur le plan logistique, hormis Douala et dans une certaine mesure Yaoundé qui disposaient de véritables brigades d’hygiène, et après la Deuxième Guerre mondiale des services d’hygiène urbaine, l’effectif des gardes d’hygiène était partout très limité. En 1925, par exemple, ils étaient au nombre de 76 répartis en 36 localités. Nkongsamba en avait le plus grand nombre (6), suivi des villes d’Edéa, Eséka, Kribi, Dschang, Yaoundé, Ngaoundéré, Garoua et Maroua qui en avaient chacune 4 ; ailleurs l’effectif oscillait entre les chiffres 1 et 2 [59]. La situation ne s’améliora pas beaucoup suite à la création, en 1932, de l’école d’Ayos chargée dorénavant de former les agents d’hygiène.

Yaoundé, case d'habitation pour Africain, 1951

Par ailleurs, les quartiers indigènes correspondant à l’habitat spontané en raison du niveau de vie des populations, il était beaucoup plus difficile de faire respecter la réglementation de l’hygiène publique dans ces milieux. Plusieurs personnes avaient quitté la brousse pour se faire une nouvelle en ville. Il se développait dans ces agglomérations, toutes sortes d’activités pouvant permettre aux habitants de se maintenir et de s’arrimer à l’économie monétaire. On assistait en fait à une sorte de vie rurale dans l’espace urbain.

Cet état de choses semble aussi expliquer la lâcheté de l’action des pouvoirs publics dont les préoccupations étaient multiples dans le territoire. Seules des situations constituant des menaces pour la santé publique, c’est-à-dire susceptible d’affecter le quartier européen, obligeaient l’administration à entreprendre certaines interventions vigoureuses dans les agglomérations indigènes.

Jusqu’aux années 1950, les cas de rage, par exemple, furent fréquemment signalés dans les centres administratifs : Edéa [60], Bafia [61], Garoua [62], Ndikiniméki [63], etc. Les agents d’hygiène, chargés de la surveillance de la salubrité urbaine, faisaient arrêter et exécuter des chiens vagabonds chiens ; ils avaient par ailleurs mandat d’établir les procès-verbaux contre les contrevenants et de percevoir les amendes [64]. Les équipes du Service d’Hygiène Mobile et de Prophylaxie (SHMP) créé au lendemain de la deuxième guerre mondiale intervenaient dans les milieux indigènes chaque fois que l’administration le jugeait nécessaire. Le tableau que Mongo Beti dresse du quartier indigène traduit clairement l’échec de l’hygiénisme et la démission de l’administration de ces milieux dont le développement lui échappait :

Combien d’âmes abritait Tanga Nord ? Soixante, Quatre-vingt, cent mille, comment savoir exactement ? Aucun recensement n’avait été fait. Sans compter que cette population était en proie à une instabilité certainement unique. Les hommes quittaient la forêt pour des raisons sentimentales ou pécuniaires, très souvent aussi par goût du nouveau (…) Mais qu’on ne procédât à aucun recensement, cette instabilité même ne pouvait le justifier, puisque l’Administration l’ignorait, de même qu’elle ignorait tout ce qui concernait cette demi-humanité, ses joies, ses souffrances, ses aspirations qui, certes l’eussent déroutée, mais qu’elle n’avait jamais cherché à deviner et encore moins à comprendre, à s’expliquer [65].

Cette description, loin d’être caricaturale, illustre à suffisance le peu de cas que les autorités coloniales faisaient des quartiers indigènes et les conditions d’existence qui y prévalaient. Les habitants des quartiers indigènes vivaient pourtant à côté des milieux de prédication de l’hygiénisme présenté par les pouvoirs publics comme principale arme contre les maladies tropicales. En tout cas, négligence et impuissance pouvaient se confondre en pareille situation. Cette situation paradoxale expose cependant les contradictions du discours colonial et les difficultés de matérialisation des actions annoncées pour justifier la colonisation ; n’en déplaise à l’optimisme d’Albert Sarraut lorsqu’il affirme que «dans l’argile informe des multitudes primitives», la France «modèle patiemment le visage d’une nouvelle humanité» [66].

Mbanga, case d'habitation pour Africain, en construction, 1951

Quel que soit le jugement que l’on puisse porter sur la colonisation européenne en Afrique, il n’en demeure pas moins qu’elle a introduit dans le continent des représentations, des manières d’être et de faire qui font partie intégrante de l’histoire des sociétés africaines actuelles.

Au Cameroun, comme ailleurs, l’analyse de certaines logiques et valeurs introduites par la colonisation contribuera sans doute dans la compréhension de certains phénomènes observés aujourd’hui. L’hygiène, présentée par les pouvoirs publics coloniaux comme principale solution aux multiples problèmes de santé publique rencontrés dans le territoire, s’est plutôt traduite dans les faits en un instrument de protection des Européens et d’amélioration du cadre de vie de ceux des indigènes qui avaient su trouver leur place dans la société coloniale.

Les masses indigènes refoulées dans les bas-fonds – s’adaptant difficilement à l’économie coloniale – ne furent réellement concernées que par une hygiène répressive, sans un véritable effort de sensibilisation et d’éducation de la part des pouvoirs publics.

Ce déphasage entre un discours politique pompeux et une action presqu’infructueuse, peut s’expliquer par l’inadaptation du projet sanitaire du colonisateur aux réalités du terrain : une vision européocentriste de l’hygiène, des méthodes déshumanisantes, des moyens dérisoires et une action vague et indolente. Il en est découle que le même dans le même espace vital, évoluent deux mondes avec deux destins bien distincts. La ville coloniale constitue donc l’un des meilleurs cadres d’évaluation de la pénétration de l’hygiène coloniale dans les mœurs indigènes. Cette rétrospective peut aussi aider à éclairer certaines situations se rapportant à l’hygiène publique dans les villes camerounaises actuelle, et partant la diversité de destins qu’on y rencontre.

Jean-Baptiste NZOGUÈ

Bibliographie

Abwa, D., «Commandement européen» - «Commandement indigène» au Cameroun sous administration française de 1916-1960, Thèse de Doctorat d’État es-lettres en Histoire, Université de Yaoundé I, 1994.

Agache, D.-A. et al., Comment reconstruire nos cités détruites ?, Paris, 1915.

Awenengo, S. et al., Ecrire l’histoire de l’Afrique autrement, Paris, l’Harmattan, 2004.

Bado, J.-P., «La lutte contre le paludisme en Afrique centrale. Problèmes d’hier et d’aujourd’hui», Enjeux. Bulletin d’analyses géopolitiques pour l’Afrique Centrale, n° 18, Yaoundé, 2004.

Brunschwig, H., Noirs et Blancs dans l’Afrique Noire française ou Comment le colonisé devient colonisateur (1870-1914), Paris, Flammarion, 1983.

Eza Boto (Mongo Beti), Ville cruelle, Paris, Présence Africaine, 1971.

Fontaine, M., Santé et culture en Afrique Noire, Paris, L’Harmattan, 1995.

Frey, J.-P., A. et al., «L’Urbanisme en quête de revues », in : Pluet-Despatin, J., Leymarie, M. & Mollier , J.-Y. (dir.) de, La Belle Époque des revues,1880-1914, actes du colloque tenu à l’abbaye d’Ardenne, Caen, les 20, 21 et 22 janvier 2000, Caen, Editions de l’IMEC, 2002.

Gouelain, R., Douala : ville et histoire, Paris, Institut d’ethnologie – Musée de l’homme, 1975.

Gouelain, R., «Douala : formation et développement de la ville pendant la colonisation », in Cahiers d’Etudes Africaines, n° 51, vol. 13, 1973.

Juillerat, P., L’hygiène urbaine, Editions Ernest Leroux, Paris, 1921.

Mainet, G., Douala : ville principale du Cameroun, Yaoundé, ORSTOM, 1981.

Martin, G., L’existence au Cameroun. Etudes sociales, études médicales, études d’hygiène et de prophylaxie, Paris, Emile Larose, 1921.

Merlin, P., Espoir pour l’Afrique Noire, Paris, Présence Africaine, 1991.

Meyer, P., Philosophie de la médecine, Paris, Bernard Grasset, 2000.

Nzogue, «La santé publique au Cameroun sous administration française, 1916-1957», Thèse de Doctorat/Ph.D. en Histoire, Université de Yaoundé, 2011.

Oyono, F., Une vie de boy, Paris, René Julliard, 1956.

Pétré-Grenouilleau, O., Les traites négrières, Essai d’histoire globale, Paris, Gallimard, 2004.

Pairault, C., «Sociologie et santé en Afrique », in Cahier de l’UCAC, Mélanges, Yaoundé, Presses de l’UCAC, 1997.

Rudin, H. R., Germans in the Cameroons 1884-1914. A case study in modern imperialism, New York, Greenwood Press Publishers, 1931.

Sarraut, A., Grandeur et servitude coloniale, Ed. du Sagittaire, 1931.

Tessier, S. et al., Santé publique et santé communautaire, Paris, Maloine, 1996.

Webographie

http://www.kulturoskope.com/affichenewsrub.php.

http://blog.bnf.fr/gallica/?p=1592

http://gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France, Collection «Urbanisme », Série D.

http://www.ceras-projet.com/Accueil > Projet > 2000 > n° 263 > Dossier.

Marie-Eve Joël, «La santé, l’expert et le patient. Des soins à la santé publique », septembre 2000 : in http://www.ceras-projet.com.

Archives

A.N.Y. 3 AC 1325, Comportement indigène. 1936.

ANY APA 11934/C, Santé. Hygiène. Perceptions des amendes. Réglementation. 1946.

ANY 3AC 1607, Edéa. Rage. 1948.

A.N.Y. 2 AC 136, Santé. Sanaga-Maritime, 1949.

ANY 3AC 1923, Bafia. Epidémie de rage. 1950.

ANY 1AC 9965, Garoua. Epidémie de rage. 1953.

ANY 3AC 1949, Ndikiniméki. Epidémie de rage. 1953.

Journaux

Journal Officiel du Cameroun Français, 1917.

Journal Officiel du Cameroun Français, 1918.

Journal Officiel du Cameroun Français, 1921.

Journal Officiel du Cameroun Français, 1923.

Journal Officiel du Cameroun Français, 1921.

Rapports

Rapport Annuel du Gouvernement Français à la Société des Nations, 1921.

Rapport Annuel du Gouvernement Français à la Société des Nations, 1922.

Rapport Annuel du Gouvernement Français à la Société des Nations, 1925.

Rapport Annuel du Gouvernement Français à la Société des Nations 1927.

[1] H. Brunschwig, Noirs et Blancs dans l’Afrique Noire française ou Comment le colonisé devient colonisateur (1870-1914), Paris, Flammarion, 1983, p. 204.

_____________________________

- l'iconographie est de la responsabilité d'Études Coloniales ; elle provient (sauf cartes postales ou photo anciennes) du fonds Ulysse des A.N.O.M. (ancien CAOM).

De Gaulle et l'Algérie :

une succession de malentendus et d'ambiguïtés

général Maurcice FAIVRE

Maurice Vaïsse (sous la direction de), De Gaulle et l'Algérie. 1943-1969, Armand Colin, 2012 , 353 pages, 27,5 euros.

Les Actes du colloque tenu les 9 et 10 mars 1962 aux Invalides, sous la direction de Maurice Vaïsse, sont publiés avec le soutien de la DMPA. Ce colloque est intéressant, car il a fait appel à 22 intervenants de sensibilités différentes, dont trois Algériens. Quatre témoins ont confronté leurs points de vue. Sept débats et une table ronde ont permis à d'autres personnalités de s'exprimer.

Cette recension ne peut analyser tout ce qui a été dit, et soulignera d'abord, avant les aspects positifs, les aspects négatifs de la politique gaulliste, à savoir la succession de malentendus et d'ambiguïtés qu'a présentée sa politique algérienne. Une politique sans clarté selon Georgette Elgey, d'un homme qui n'a pas d'expérience coloniale (J.P. Rioux) ni contre-guérilla, est parfois abattu, mais pragmatique, qui réagit avec une autorité sans partage, et sans humanité.

Bien qu'il ait approuvé la répression de mai 1945, d'octobre 1961, de mars 1962, ainsi que les opérations du plan Challe, la confrontation avec l'armée était inévitable (M. Vaïsse) en raison des incertitudes d'une politique (Rioux) qui fut assimilationniste en 1944, communautaire en 1958, fédérale en 1959, pour aboutir à la République algérienne de novembre 1960.

Ce désintérêt pour l'Algérie couvre en fait la volonté de modifier les institutions, d'élargir la politique de la France en direction de l'Europe et du Tiers-monde, et de rejeter la domination atlantiste (général Ely). Tel serait l'aspect positif de cette politique.

Plusieurs intervenants proposent des analyses convaincantes :

- la collaboration de l'entourage, dans laquelle Odile Rudelle met en valeur le rôle modérateur de Pompidou et de Pierre Racine,

- la victoire militaire du plan Challe reconnue par Djerbal, Mostefaï et Antoine Prost,

- le plan d'insurrection de mai 1945, découvert par le préfet Benmebarek, qui contredit la manifestation spontanée de J.P. Peyroulou,

- l'affaire Si Salah ré-écrite par Guy Pervillé d'après la thèse de Robert Davezac,

- la nébuleuse de l'O.A.S., née dans le contre-terrorisme de 1955, confrontée à la police et aux barbouzes sans le soutien de l'armée (O.Dard et R. Le Doussal) ,

- les divisions de l'opinion sur la politique algérienne, explicitées par Benjamin Stora,

- le problème crucial du Sahara, souligné par Chantal Morelle et le docteur Mostéfaï,

- l'opposition gaulliste aux anglo-saxons dès 1943, aggravée par les bons offices et le double jeu américain,

- le double langage des soviétiques et des satellites, alignés sur les positions du PCF et donnant la priorité à la question européenne,

- la victoire diplomatique du FLN, de 1958 à 1969 (J.J. Byrne, J. Jackson).

En revanche, certaines interprétations appellent la discussion :

- l'inefficacité de la Commission de Sauvegarde par l'Algérienne Ferhati, qui focalise son analyse sur une seule affaire et ignore l'action positive de Maurice Patin,

- le non-engagement des officiers selon F. Guelton, qui fonde son analyse sur les archives des Régions militaires, et non sur les journaux de marche des capitaines d'Algérie,

- l'absence de chaos de l'été 1962, et la réussite de la rentrée scolaire selon Daho Djerbal,

- la politique d'unité du peuple selon Mostefaï, qui occulte la dictature militariste du parti unique,

- la légende de la riposte FLN contre l'O.A.S, organisation qui disparait en juin 1962.

Certains thèmes enfin auraient mérité des études approfondies :

- les raisons de l'échec d'une troisième force (Bellounis, CSP, FAAD...etc).

- la politique de recrutement et l'abandon des supplétifs (accord de Gaulle à Challe, promesses du général Crépin, rapport Massenet, politique de maintien de Joxe).

- l'action psychologique du général Ely et du colonel Lacheroy, comparée à celle du Général.

Les Actes du colloque offrent ainsi un grand nombre de mises au point intéressantes, et posent des questions qui appellent de nouvelles recherches.

général Maurice Faivre

le 9 avril 2013

images de Biskra à l'époque

de l'Algérie coloniale

recherche : Michel RENARD

En réponse (incomplète) au message suivant, nous publions ces photos issues de cartes postales anciennes de la ville de Biskra, en Algérie, durant l'époque coloniale.

_____________________________

En interrogeant les bases de données archives images du CAOM sur "la Commune indigène, commune mixte puis sous-préfecture de Biskra" (1878/1959) je ne trouve pas trace de la vie coloniale entre Biskra et Touggourt dans les années 1896 à 1898.

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/lj270g68i

En effet, j'ai retrouvé un récit détaillé de mon aïeul qui relate son séjour avec ses parents à Biskra , de leurs expéditions dans le désert avec des Anglais,du Casino de Biskra et des palmiers Parc du Comte de Landon et des Bat d'Af chargés de l'entretien des routes.

http://maximenemo.over-blog.fr

Je souhaiterais pouvoir corroborer ces informations et les recouper avec d'autres témoignages personnels ou romanesques de cette époque (Gide).

Je n'ai à cette heure retrouvé que le Blog suivant, consacré à Biskra

http://azititou.wordpress.com/2013/03/23/ils-ont-parler-de-lalgerie-bergot-raoul/

J'ai vu qu'André Brochier avait aussi écrit un article sur le traitement des Archives d'érudits ce qui est le cas de mon aïeul.

Je vous remercie de m'indiquer si je pourrais trouver trace du passage de mes ancêtres en Algérie, qui ne figurent pas dans la base patronymique du CAOM : Georges Albert BAUGEY (1865-1908) et Maxime NEMO (1888-1975).

NB: J'ai consulté les ouvrages de Jeanine Verdès-Leroux

Archives de l'Algérie de Jacques Borgé et Nicolas Viasnoff

Archives d'Algérie (1830-1960), Françoise Durand-Evard et Lucienne Martini (CAOM)

France et Algérie. Journal d'une passion, Dir. Jacques Marseille.

Bien sincèrement

Patrick Y. CHEVREL (Montpellier)

_____________________________

établissement thermal de Fontaine Chaude

hôtel Transatlantique, vu du parc

vue aérienne sur les écoles, 1962

restaurant des Dunes de sable à Biskra

_____________________________

On peut ajouter :

- l'article de Henri Busson, "Les vallées de l'Aurès", Annales de géographie, 1900, volume 9, n° 43, p. 43-55

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1900_num_9_43_6180

- le site "Ils ont écrit sur Biskra"

http://ecrivainsbiskra.blogspot.fr/2010/04/largeau-victor-1842-1896.html

- le site "Ils ont photographié Biskra"

http://photographesdebiskra.blogspot.fr/2012/01/largeau-victor-1842-1896.html

- voir le site du CDHA et lancer une recherche avec la requête "Biskra" : http://www.cdha.fr/catalogue-en-ligne

19 mars 1962 : fin de la guerre d'Algérie ?

une blague...!

La France a reconnu le 19 mars 1962 comme "Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc". Comme si la guerre d'Algérie s'était arrêtée à partir du moment où les autorités françaises décidaient de ne plus intervenir militairement sur le territoire algérien...!

Ainsi, la France qui ne commémore pas l'armistice du 28 janvier 1871 (et ses suites... le traité de paix, etc...) dépouillant la nation d'une partie de son territoire (Alsace et Moselle) et l'humiliant par les exigences prussiennes... la France qui ne commémore pas l'armistice du 22 juin 1940 entérinant les conditions d'occupation par l'armée allemande... cette même France commémore le "cessez-le-feu" signé le 18 mars 1962 entre les représentants du gouvernement français et le G.P.R.A. (gouvernement provisoire de la République algérienne), selon la version algérienne publiée le 19 mars.

Un "cessez-le-feu" qui n'a pas été respecté du côté algérien, qui a humilié une armée française ayant pourtant vaincu son adversaire sur le "terrain", qui a été violé par le FLN pendant des mois jusqu'à juillet 1962 et encore après avec les massacres de harkis par les vainqueurs de la 25e heure...

Tout le monde sait que la guerre n'a pas pris fin le 19 mars 1962.

Études Coloniales

_______________________

et le souvenir des victimes d'après le 19 mars 1962...?

Pierre RUBIRA

Alors pourquoi ressasser ces querelles dites "mémorielles", ces batailles de chiffres, ces doléances fatigantes, ces cris de rage ? Parce que ceux qui ont vécu cette époque sont encore vivants et je refuse de croire que ceux des générations suivantes sont déjà morts. Les premiers ont vécu le temps du mépris, du mensonge et de la honte. Aux seconds de ne pas faire fructifier un tel héritage.

Hocine Aït-Ahmed , l’albatros déplumé

Lounis AGGOUN

Aït Ahmed ? «Nous sommes très proches l’un de l’autre, même si parfois il y eut des différends assez graves qui nous ont éloignés l’un de l’autre. Nous avons vécu de grands moments ensemble, des moments souvent tragiques mais parfois cocasses. Personne ne peut nous séparer. Hocine et moi, on s’aime (n’thabou) comme des frères. C’est sur mon conseil qu’Abdelaziz Bouteflika a fait envoyer un mot gentil et un bouquet de fleurs à Hocine lors de sa convalescence en Suisse à la suite de son surmenage de la campagne présidentielle. J’ai dit à Abdelaziz que s’il y a un seul homme politique à honorer dans notre pays, c’est bien Hocine Aït-Ahmed. C’est un historique. Si quelqu’un doit jouer un rôle majeur dans les institutions de l’État algérien, c’est Hocine Aït-Ahmed. Je lui ai demandé de lui donner un poste très important. Si on doit impliquer un parti politique dans les affaires de l’État, c’est au FFS qu’il faut faire appel, et non au RCD, qui n’est pas représentatif. […] Je suis désolé de vous le dire, mais le RCD a été concocté dans une officine et créé par le biais d’Aboubakr Belkaïd et Larbi Belkheir».

Ce témoignage de fraternité d’Ahmed Ben Bella pour Aït-Ahmed peut paraître au premier abord surfait, sachant que celui-ci a mené une révolte armée contre son pouvoir en 1963 et 1964. Pourtant, cet hommage résume à lui seul les pantalonnades qui sont la règle dans cette petite cohorte fermée qui conduit le pays vers le chaos depuis un demi-siècle.

Chacun y a trouvé un rôle à sa mesure, qui au plus haut sommet de l’État, comme parlementaire, comme «opposant irréductible», comme «journaliste», comme personnalité de la société civile, comme affairiste ou comme diplomate. Discrets ou en vue, ils ont en commun de partager le magot intarissable que procure un sous-sol riche à milliards et de redouter l’avènement d’une démocratie qui remettrait en cause l’ascendant usurpé qu’ils ont gagné sur leurs concitoyens. Pouvoir de l’ombre et façade civile, représentation parlementaire, armée, police, institutions, diplomatie, système bancaire, justice, administration, opposition, presse, tout cela forme un anti-État qui fait litière de la souveraineté des Algériens.

En attendant Godot…

L’Algérie aujourd’hui est un pays colonisé

L’État algérien, si jamais il a existé, a fait long feu. Il n’y a pas même de nation algérienne. Il y a une juxtaposition anarchique de fragments de peuple, qui pourraient entreprendre de définir les assises d’une nation à construire. Pour cela, il faut savoir d’où l’on va. On ne peut pas construire sur des sables mouvants. L’Algérie aujourd’hui est un pays colonisé. C’est un constat préalable sans lequel tout ce qui sera entrepris est vain. Cela admis, le projet à imaginer est celui de lutter pour l’indépendance.

Il y a près de 60 ans, des hommes ont nourri et entrepris ce projet colossal. Ils y sont presque arrivés. Une poignée d’individus ont contrarié ce dessein grandiose à l’instant même où il allait réussir. Ahmed Ben Bella, Mohammed Boukharouba (dit Houari Boumediene), Abdelaziz Bouteflika, entourés d’une bande d’opportunistes sans foi ni loi, ont profité de la crédulité de quelques hommes honnêtes, Ferhat Abbas, Mohamed Khider, Mohammed Chaabani pour mettre fin au rêve. L’histoire pourrait s’arrêter là, mais elle serait un peu courte. Un demi-siècle après ce jour où les Algériens, tous les Algériens, auraient dû ouvrir une nouvelle page de leur histoire, ils sont devenus parias sur leurs propres terres.

Les Harkis, les Pieds-noirs, les Européens d’Algérie, chassés de leur patrie, les «musulmans d’Algérie», réduits en servitude, clochardisés. Et la légende se poursuit… Tous les Algériens sont persuadés qu’un jour ou l’autre la démocratie leur tombera dessus, comme tombe la pluie, sous l’effet mystérieux des lois de la physique. Ils oublient que ceux qui leur contestent la liberté ne comptent pas sur les lois naturelles. Ils ont des armes pour tuer, des richesses pour corrompre, et le temps pour voir venir les opposants…

En attendant, il y a une tradition à laquelle les Algériens acceptent tous de souscrire : célébrer des anniversaires d’événements plus déplorables les uns que les autres. Massacre de Sétif en 1945, déclenchement de la révolution en 1954, Indépendance confisquée de 1962, Printemps berbère de 1980, massacres d’Octobre 1988, coup d’État de janvier 1992, etc.

Et nous sommes, apprend-on incidemment, à l’aube du 50e anniversaire de la naissance du FFS. Le personnage central de ce mouvement est, tout le monde le sait, Hocine Aït-Ahmed. Un homme couvert par une sorte d’onction unanime d’honorabilité. Et gare à ceux qui voudraient écorner cette image, sur laquelle veillent d’invisibles et tatillons gardiens. Pourtant, sortis des propos convenus, et hors du cercle étroit des apparatchiks du FFS, des affairistes véreux et des agents du DRS patentés qui gravitent autour de ce parti, il n’y a à son encontre que critiques acerbes et reproches contenus.

Aït-Ahmed, activiste, et père des services de renseignements

Qui est Aït-Ahmed ? Sa légende esquisse une trajectoire rectiligne, l’unité d’un homme. Il est à peine sorti de l’adolescence quand il rejoint le mouvement national, aux côté de Hadj Messali. Instruit, cultivé, laïque quoiqu’issu d’une famille maraboutique aisée, il exerce des fonctions de premier rang au sein du PPA.

La «crise berbériste» qui survient en 1963 ne l’épargne pas, bien qu’il se soit astreint à une attitude de neutralité, ne cautionnant pas les dérives autoritaires du parti, mais condamnant l’initiative du groupe de militants qui soutenaient une motion prônant une «Algérie algérienne» contre l’option messaliste d’une «Algérie arabo-musulmane». La neutralité dans de tels combats conduit à la marginalisation quel que soit le vainqueur. C’est mathématique.

Écarté de la direction de l’OS, le déclenchement des hostilités par le FLN le prend de court. Il est alors envoyé au Caire en compagnie de Mohammed Khider et Ahmed Ben Bella, tous trois chargés d’assurer la logistique des maquis en formation. Mission qu’Aït-Ahmed abandonne littéralement à Ben Bella, préférant se consacrer à la diplomatie. La diplomatie aura un impact nul sur le devenir de l’Algérie. En compagnie de M’Hamed Yazid, il se rend à la Conférence Bandoeng, en avril 1955. «Mais le FLN, agrégé et pratiquement noyé dans les deux autres délégations maghrébines, ne fit guère plus que de la figuration.»

Alors qu’il côtoie Ben Bella des années durant, il ne perçoit rien de ses complots contre la révolution. Une visite de quelques jours au Caire suffit à Larbi Ben M’Hidi, venu d’Alger, pour se rendre compte du jeu malsain auquel Ben Bella s’adonne et pour le dénoncer ouvertement. L’explication se termine par une empoignade musclée. Mais lorsque les plaintes se multiplient à l’encontre de Ben Bella, c’est Aït-Ahmed qui prend sa défense : «On a dit été écrit que Ben Bella était un agent égyptien. Ce n’est pas sérieux.» Nous connaissons la suite.

22 octobre 1956, Khider, Lacheraf, Aït Ahmed, Boudiaf, Ben Bella

L’épisode suivant intervient en prison, après l’arraisonnement de l’avion qui transporte «Ben Bella et ses compagnons» du Maroc en Tunisie au-dessus de l’espace aérien algérien. De l’amateurisme consommé, venant d’hommes (Aït-Ahmed, Khider, Ben Bella) qui revendiquent, au travers de l’OS, d’avoir formé les cadres de l’ALN-FLN.

Il reste tout à découvrir sur les circonstances de cet événement. Une chose est certaine : il permet à la propagande française et égyptienne d’auréoler un Ben Bella sur la sellette d’une casquette de «chef de la révolution algérienne». Irrémédiablement.

Approché en prison par les services français, Aït-Ahmed les éconduit sèchement. Ben Bella lui n’en demande pas tant ; il sera l’homme lige du général de Gaulle au sein de l’Algérie indépendante mais garante des intérêts vitaux de la France. Compagnon de détention de Ben Bella pendant plus de 4 ans, Aït-Ahmed ne perçoit aucunement les magouilles cousues de fil blanc que celui-ci fomente pour circonvenir la révolution à ses intérêts occultes.

de gauche à droite : Ahmed Ben Bella, Hocine Ait Ahmed, Rabah Bitat et Mohamed Boudiaf, à Oujda (Maroc)

Aït-Ahmed complice à son corps défendant de la dictature