médecins de brousse au temps colonial

médecins de brousse à l'époque coloniale

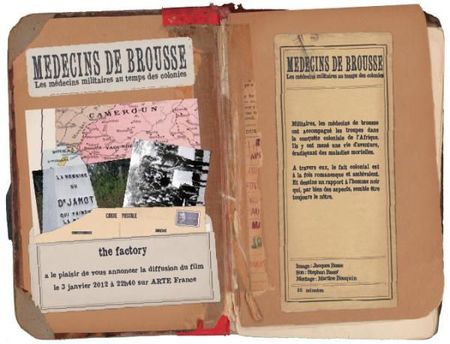

un documentaire d'Arte mardi 3 janvier 2012

Mardi 3 janvier 2012 de 22h55 au mercredi 4 janvier 2012 00h20 sur Arte

Synopsis de Médecins de brousse

Pendant toute l'époque coloniale, des médecins militaires français ont accompagné l'armée dans ses périples. Le rôle de ces «médecins de brousse» n'était pas seulement de soutenir les troupes, ils voulaient aussi soigner les populations et se considéraient comme des humanistes. Ainsi ont-ils endigué, notamment en Afrique centrale, la lèpre, la peste ou encore la maladie du sommeil. Cette action impliqua parfois de s'opposer à l'administration et à l'armée, dont ces praticiens faisaient partie. Le réalisateur François Caillat s'attache plus particulièrement à l'action du docteur Léon-Clovis-Eugène Jamot, durant les années 1930.

La critique TV de télérama du 24 décembre 2011

Ils étaient en premier lieu chargés de soigner les troupes. Au fil des années, les médecins militaires envoyés dans les colonies se sont aussi mis à soigner les populations autochtones. Par humanisme ? Curiosité médicale ? Mission civilisatrice ? C'est à cette ambivalence que s'intéressent les réalisateurs François Caillat et Silvia Radelli.

Entre Brazzaville et Yaoundé, ils retracent l'histoire d'Eugène Jamot, «médecin de brousse» connu pour avoir vaincu, dans les années 1920, la maladie du sommeil. On est sidéré par son art de la communication, à l'époque de la grande Exposition coloniale de 1931 : photos et films étalaient ses prouesses médicales sur les populations du Cameroun.

Au début du siècle, beaucoup des épidémies qui décimaient les populations africaines (fièvre jaune, variole) étaient ironiquement aggravées par les colons eux-mêmes - en faisant voyager des travailleurs locaux, ils mélangeaient les tribus. Prévenir ces maladies infectieuses, qui mettaient en péril le commerce des colonies, devenait une nécessité économique. Le médecin blanc imposait alors microscopes et seringues au sein d'une culture de médecine traditionnelle où les maladies étaient l'oeuvre des «génies».

Le film donne la parole à des médecins militaires et à des historiens africains. On s'agace du corporatisme des uns et de la parole partisane des autres. S'y ajoutent un montage lent et une réalisation sans relief, qui rendent l'ensemble beaucoup trop long. Dommage : les images d'archives inédites sont riches et glaçantes, et le sujet passionnant.

Perrine Dutreil

source

________________________________________

maternité de brousse, province de Bien Hoa en Cochinchine - source

Datkar, école de médecine, 1930/1960 - source

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F98%2F113362%2F7169458_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F97%2F113362%2F134487132_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F78%2F113362%2F134071052_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F19%2F113362%2F133839148_o.png)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)